Nota

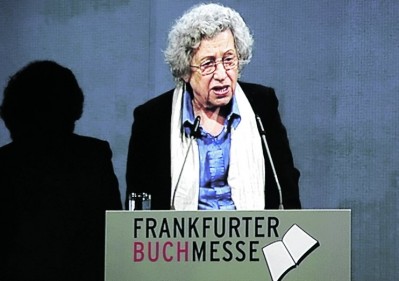

Literatura, política y poder: El discurso completo de Griselda Gambaro en Frakfurt

Quiero expresar en primer término mi alegría por asistir a esta Feria de tanto prestigio donde tengo el doble honor de pertenecer al país invitado y de usar la palabra en su ceremonia de apertura. Me congratulo también por la presencia de tan altas personalidades de la política, lo que señala, por otra parte, la especial atención concedida a esta Feria que entre las ferias del mundo ocupa un lugar de primacía.

La posibilidad de un discurso de apertura me abría inicialmente muchos caminos, entre ellos los referidos específicamente al libro, a los problemas de difusión y mercado, a las nuevas formas digitales que implican una manera distinta de escribir y leer, a la falta de una legislación exhaustiva en este campo.

Podría referirme a nuestra cultura aluvional y mestiza, cultura de apropiación que generó, después del casi exterminio de las culturas originarias, un producto autónomo cuya apreciación, en los países europeos, aún suele estar teñida de cierto prejuicio folklórico.

O bien detenerme en el impacto que la literatura de lengua alemana provocó en los escritores de mi generación que leímos muy tempranamente a Thomas Mann publicado por editores argentinos. Podría mencionar a Herman Hesse, cuya lectura devoraron los jóvenes de la época, y la traducción de los poetas, desde Holderlin a Trakl. Vínculos que siguieron con Heinrich Böll, Günther Grass, Christa Wolf, Peter Handke, pero que después no tuvieron la misma continuidad, sobre todo referida a escritores igualmente valiosos pero de menor renombre. Y en relación a los autores argentinos fueron pocos los traducidos a la lengua alemana, por lo que es una gran reparación el Programa Sur de traducciones para nuestra presencia en esta Feria.

Sin embargo, por preocupación personal y porque, en líneas generales, me parecen abarcativas en aspectos que nos conciernen, me gustaría detenerme en otras consideraciones más próximas a la literatura en su relación con la política y el poder.

Durante la dictadura militar, los escritores argentinos pagaron a costo de la vida y del exilio su empeño en el compromiso social, imbricado, de más está decirlo, con distintas formas de considerar la propia literatura.

Como todas las sociedades en épocas de riesgo, hemos tenido escritores para avergonzarnos pero muchos más para experimentar orgullo. Orgullo como lo han tenido en este país que nos hospeda por la actitud frente al nazismo de Thomas y Heinrich Mann, Heinrich Böll, Werfel, Adorno, Hannah Arendt…

Entre nosotros, los argentinos, fueron muchos los escritores que sacrificó la dictadura con la idea de que la supresión del cuerpo implica la supresión de la acción y la memoria. Ellos, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Miguel Ángel Bustos, Oesterheld y tantos otros han dejado su huella en el doble compromiso de la literatura y de la instancia social. Compromiso que en las condiciones más felices de la democracia prolongan autores como Andrés Rivera, Osvaldo Bayer o Juan Gelman, que en sus obras, sin violentar el origen ni el género, expresan implícita o explícitamente, la conciencia del mundo.

Esa conciencia tan avasallada hoy por los intereses económicos cuyo discurso de aparente razonabilidad, de ajustes implacables, las mayorías padecen pero no comprenden.

Literatura y poder tienen una relación más estrecha de lo que se cree, con vínculos que, aun en democracia, muchas veces han sido conflictivos.

Graham Greene decía que “debemos admitir que la verdad (del escritor) y la deslealtad son términos sinónimos”. Y agregaba que “el escritor estará siempre, en un momento o en otro, en conflicto con la autoridad, más o menos como el santo está generalmente en conflicto con la jerarquía de su iglesia”.

Y así debe ser por razones de sano distanciamiento en la preservación del espíritu crítico, de la disidencia como estado de alerta, si bien es preciso no confundir la disidencia – trabajo de pensamiento – con la estéril rutina del antagonismo sistemático.

A lo largo del tiempo, los escritores hemos lanzado señales sobre el trastorno de la condición humana, sobre la ferocidad de los procedimientos, sin que ninguno de los poderosos las leyera. Incluso muchos escritores creen actualmente que nuestra inoperancia frente al poder significa inoperancia de la literatura y muchos han renunciado en sus obras a alguna persecución de sentido a raíz del desencanto o en nombre de una subjetividad artística que los libera de todo compromiso.

Sin embargo, el mal del mundo nos contamina e incluso contamina los mejores ámbitos, aun los de esta Feria, y nuestra satisfacción siempre se verá turbada por esa intromisión irritante de la realidad. Mal del mundo que no consiste en fatalidades ineludibles sino en el resultado de un sistema que ni los economistas ni los políticos han logrado mejorar sustancialmente. Quizás en este punto se toquen políticos y escritores porque ambos no pueden escapar de sus responsabilidades, fundamentalmente éticas, en relación a la materia con la que trabajan: los pueblos y la política en un caso, la ficción lingüística, sea poética o narrativa, en otro. En unos, esa responsabilidad ética pasa por lo común a segundo término ante la complejidad de una acción que debe conciliar – globalizada – intereses y facciones de distinto cuño, muchas veces de naturaleza antagónica.

En los escritores, diría que la primera responsabilidad ética parte de esa “deslealtad” de la que hablaba Graham Greene y que consiste llanamente en la lealtad a la propia escritura.

Pero la escritura, sabemos, no es a-histórica ni se produce en el vacío.

Estamos ligados a nuestra época y no será el tema lo que nos ligará sino el tono, la manera, la elección de las palabras.

En la Argentina, hemos tenido estadistas, padres fundantes de la República, que han sido también grandes escritores, pero hoy las circunstancias de la modernidad son otras, y nuestro poder, el de los escritores, no se confunde ni se acerca tanto al poder del Estado, salvo en contadas áreas de la gestión cultural. Y hablo de nuestro poder porque eso tenemos cuando escribimos. Poder que no se compra, no se negocia. Por lo tanto, en un aspecto, poder muy frágil. Quien escribe, acomete una empresa que podría llamar imposible: fija el mundo en signos de ficción lingüística, aun relatando la mínima historia, el más breve poema, y al mismo tiempo, consciente de la realidad múltiple de ese mundo, intenta imponerle el producto de su poder frágil, la claridad inteligible de la escritura. Al desorden del mundo, la coherencia de un texto, al caos, la búsqueda de sentido o las interrogaciones sobre su falta.

Acometer la empresa parece imposible porque hay contendientes más desparejos que estos dos: el mundo – el poder del mundo – y la escritura.

Es lícito pensar que seremos vencidos. No por la mortalidad, por el desgaste que el tiempo inflinge a nuestras páginas. Digo vencidos ya, ahora.

Digo vencidos si pensamos en la disparidad de fuerzas, en lo inoperante que aparenta ser, ante una primera mirada, no sólo el acto solitario de escribir sino la literatura entera y todo el arte en general para modificar o influir sobre una alternativa de guerra o de violencia.

Sin embargo, persistimos. No porque desplacemos el asunto de la inoperancia sino porque lo desafiamos. Aun inconscientemente respondemos a un dictado que no se puede soslayar. En mi caso, sé que en el fondo de cada frase existe una voluntad que incluso pude desconocer mis propias intenciones: esa frase quiere oponerse a la injusticia del mundo, quiere organizarlo de otra manera con el poder frágil de la escritura.

Cuando escribo – y por lo tanto leo – puedo decirme que la inteligencia existe. Y que no es, obviamente, aquella que considera “procesos fascinantes” la creación de armas químicas o la invención a partir de una tecnología altamente sofisticada de aparatos destructivos. Que esa otra inteligencia existe y está ahí, en la página. Que el impulso creativo de la vida empieza en esa página, en la fuerza afirmativa de inventar y contagiar el deseo, que la lucidez existe y está ahí, y que mi pretensión, por más soberbia o desmedida que parezca, opone la inteligencia del juicio, del sentimiento y la imaginación a la locura en el mundo. Locura, por traer un ejemplo, que en el último agosto, a raíz de un incidente fronterizo en Medio Oriente, produjo cuatro víctimas por el corte de un árbol.

La literatura, aparte de significar muchas otras cosas, también es esto: la detención de la mirada sobre el árbol que crece y quiere vivir, el árbol cortado y la muerte. Hablar – escribir, leer – sobre la ausencia de cordura, aunque el azar de nuestra seguridad aparente protegernos.

Porque la literatura imagina, porque los hombres y mujeres son capaces de imaginar, también los políticos podrían imaginar audazmente. Atreverse, como aquellos grandes escritores que inventaron la realidad del poema o la novela, a imaginar otra realidad posible que no sea ésta, la de los incesantes conflictos. Si bien algunos gobernantes, sobre todo en América Latina, trabajan con propuestas más equitativas, no basta imaginar con límites sin forzar las circunstancias. Los cambios son siempre lentos mientras los sufrimientos inmediatos. Por ese sufrimiento colectivo – de guerras, de desempleo, de exclusiones del sistema – los políticos podrían, como los grandes escritores, reinventar el discurso, proyectar nuevas reglas e imaginar otras realidades posibles. Concretar, como quien escribe un buen libro – que deparará conocimiento y emoción – un equilibrio más justo en nuestras sociedades. Y en esta hipótesis ingenua y esperanzadora, ese libro, escrito paradójicamente sin palabras y con hechos, sería el de mayores lecturas, el de mejor exposición, el que concite, sin exclusiones, multitudes más felices en todas las ferias del libro, desde las modestas que se organizan en nuestro lejano Jujuy, próximo a la Puna, hasta esta magnífica Feria de Frankfurt que hoy inauguramos.

Feria del Libro de Frankfurt 2010

Discurso de Apertura de Griselda Gambaro

5 de octubre 2010

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Nota

La transfiguración de Miguelito Pepe: los milagros seducen

Una obra teatral que recurre al milagro como ingrediente imprescindible para una transformación. Un niño santo en un pueblo perdido. Su primera intervención paranormal desata furor y de todas partes van a suplicarle lo imposible. La transfiguración de Miguelito Pepe es un unipersonal con la dramaturgia y dirección de Martina Ansardi en el que el actor Tuco Richat se pone en la piel de varios personajes que dialogan con lo sagrado y lo profano. Este viernes 30 de mayo a las 20.30 podés ver en MU Trinchera Boutique la primera de tres funciones.

Por María del Carmen Varela.

La transfiguración de Miguelito Pepe gira en torno a un fenómeno que sucede en un pueblo norteño. Miguelito, un niño de Famaillá, se convierte de la noche a la mañana en la gran atracción del pueblo. De todas partes van a conocerlo y a pedirle milagros. En todo el pueblo no se habla de otra cosa que del niño santo, el que escucha los pedidos de quien se le acerque y concede la gracia.

La obra tiene dramaturgia y dirección de la activista y artista travesti Martina Ansardi, directora teatral, actriz, bailarina, coreógrafa y socia de Sintonía Producciones, quien la ideó para que fuera itinerante.

Se trata de un unipersonal en el que el actor Tuco Richat se luce en varios personajes, desde una secretaria de un manosanta que entrega estampitas a quien se le cruce en el camino, una presentadora de televisiòn exaltada a un obispo un tanto resentido porque dios le concede poderes a un changuito cualquiera y no a él, tan dedicado a los menesteres eclesiásticos.

La voz de la cantante lírica Guadalupe Sanchez musicaliza las escenas: interpreta cuatro arias de repertorio internacional. A medida que avanza la trama, Richat irá transformando su aspecto, según el personaje, con ayuda de un dispositivo móvil que marca el ritmo de la obra y sostiene el deslumbrante vestuario, a cargo de Ayeln González Pita. También tiene un rol fundamental para exhibir lo que es considerado sagrado, porque cada comunidad tiene el don de sacralizar lo que le venga en ganas. Lo que hace bien, lo merece.

Martina buscó rendir homenaje con La transfiguraciòn de Miguelito Pepe a dos referentes del colectivo travesti trans latinoamericano: el escritor chileno Pedro Lemebel y Mariela Muñoz. Mariela fue una activista trans, a quien en los años `90 un juez le quiso quitar la tenencia de tres niñxs. Martina: “Es una referenta trans a la que no se recuerda mucho», cuenta la directora. «Fue una mujer transexual que crió a 23 niños y a más de 30 nietes. Es una referenta en cuanto a lo que tiene que ver con maternidad diversa. Las mujeres trans también maternamos, tenemos historia en cuanto a la crianza y hoy me parece muy importante poder recuperar la memoria de todas las activistas trans en la Argentina. Esta obra le rinde homenaje a ella y a Pedro Lemebel”.

Con el correr de la obra, los distintos personajes nos irán contando lo que sucedió con Miguelito… ¿Qué habrá sido de esa infancia? Quizás haya continuado con su raid prodigioso, o se hayan acabado sus proezas y haya perdido la condición de ser extraordinario. O quizás, con el tiempo se haya convertido, por deseo y elección, en su propio milagro.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143, CABA

Viernes 30 de mayo, 20.30 hs

Entradas por Alternativa Teatral

Revista MuHace 2 semanas

Revista MuHace 2 semanasMu 204: Creer o reventar

MúsicasHace 3 semanas

MúsicasHace 3 semanasSusy Shock y Liliana Herrero: un escudo contra la crueldad

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasQue viva el periodismo: las respuestas a los ataques a la prensa

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasLos vecinos de Cristina

AmbienteHace 2 semanas

AmbienteHace 2 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná