CABA

«Nada más que la verdad»: crónicas del juicio a las Juntas Militares de la dictadura

Aquí se reconstruyen algunos de los testimonios de las primeras semanas del juicio, que sirven para comprender el diseño de lo que ocurrió en el país en la época del llamado Proceso de Reorganización Nacional.

Cada declaración se produjo en medio de un pesado silencio en la sala. Los fiscales o los abogados siempre dirigían sus preguntas al presidente del tribunal utilizando fórmulas del tipo: «para que el testigo diga si…» o «para que el testigo explique…». Estos, a su vez, contestaban mirando al juez. La primera jornada, el 22 de abril, fue acompañada por una movilización de unas 70.000 personas (que evitaron pasar por la zona de Tribunales) convocada por los organismos de derechos humanos. El ambiente político, social y económico incluyó en las primeras semanas del juicio denuncias de Alfonsín sobre supuestas conspiraciones contra la democracia, enlazadas con el llamado a una «economía de guerra» (plan de ajuste acordado con sectores empresarios). Luego se lanzaría el Plan Austral, de estabilización de la economía.

Mientras tanto, por primera vez en su historia el país asistía a un juicio que intentaba remar contra la corriente de impunidad a la que siempre estuvo acostumbrada el poder.

Decretos, chupetes y actos de guerra

Fue el primer testigo del juicio. Italo Luder había sido presidente interino durante el mandato de María Estela Martínez de Perón, en 1975. En aquel momento se firmaron decretos ordenando a las Fuerzas Armadas actuar en todo el país y aniquilar a la subversión. Por eso los defensores de los militares argumentaban que la represión había sido un acto ordenado por un gobierno democrático y legítimo.

Cuando se le preguntó por los alcances del término «aniquilar» que figuraba en los decretos, Luder dijo:

* «Quiere decir inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro de un marco legal. Los decretos de ninguna manera suponen la represión fuera de la ley. Es simplemente agregar al accionar de las policías provinciales la contribución que podían prestar las Fuerzas Armadas porque era necesario salvaguardar, no solo el orden constitucional, sino la propia vida de la Nación».

Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf, José Deheza y otros ministros de aquel gobierno justicialista, ratificaron lo que había dicho Luder: la orden de reprimir no significaba reprimir ilegalmente.

—————————

El holandés Theo Van Boven declaró el 23 de abril. Había sido director para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre 1977 y 1982. Explicó que la organización había recibido denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos y que la documentación elaborada por la ONU fue trasladada al gobierno argentino sin que nunca hubiera una respuesta. El doctor Munilla Lacasa (abogado de Galtieri) quiso saber si Van Boven conocía que «las acciones de violencia de las organizaciones subversivas motivaron la represión sobre la que se ha declarado». Van Boven dijo que sí: «Existía violencia y contraviolencia y personas inocentes que sufrían y morían por ese motivo».

—————————–

Ese mismo día hubo un testigo muy interesante, por lo que se supo después. El vicealmirante Luis María Mendía volvió sobre el problema del aniquilamiento:

* «El término aniquilar significa destruir, reducir a la nada. El reglamento del Ejército Argentino toma el término aniquilamiento y lo define como el efecto causado al destruir al enemigo mediante acciones militares».

El fiscal Strassera le preguntó si «aniquilar autoriza a obtener información a cualquier precio, torturando y eliminando físicamente al individuo indefenso».

Mendía contestó mirando al juez: «No señor presidente, de ninguna manera autoriza ninguna de esas actitudes».

Mendía fue uno de los oficiales nombrados en 1995 (en el libro El vuelo, de Horacio Verbitsky) por el capitán Adolfo Scilingo. La función de Mendía, como Comandante de Operaciones Navales fue nada menos que la de comunicar a los oficiales con destino en Puerto Belgrano el método que se utilizaría. Así lo narró Scilingo:

* «Mendía dijo en el cine de la base que los subversivos que fuesen condenados a muerte o que se decidiese eliminar iban a volar, y así como hay personas que tienen problemas, algunos no iban a llegar a destino. Y dijo que se había consultado con las autoridades eclesiásticas para buscar que fuese una forma cristiana y poco violenta».

El método consistió en adormecer a los secuestrados con inyecciones de droga, y tirarlos vivos al mar desde aviones de la Armada y la Prefectura, para que sus cuerpos nunca aparecieran. Sin embargo la marea empezó a empujar a cientos de cadáveres hacia las costas argentina y uruguaya. Hay que tener encuenta que sólo en dos vuelos, Scilingo colaboró en tirar al mar a treinta personas. Había un vuelo semanal, los miércoles. Según ese cálculo, entre 1.500 y 2.000 personas fueron eliminadas de ese modo «cristiano y poco violento».

(El método relatado en El Vuelo ya se había dado por probado ante la justicia. En la página 228 del Tomo I de La Sentencia figuran las declaraciones de Miriam Lewin, Ana María Martí, Sara Solarz de Osatinsky y Sivlia Labayrú «quienes son contestes en afirmar que los prisioneros trasladados eran drogados y posteriormente arrojados al mar». Se citan además (página 216) los hallazgos en costas uruguayas y en los balnearios de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Las Toninas de decenas de cadáveres, y de miembros y cabezas de esos cuerpos que habían sido mutilados. Se probó además que los que pudieron ser reconocidos -como el caso de Floreal Avellaneda- habían sido previamente secuestrados por personal militar.)

Pero las revelaciones de Scilingo fueron posteriores. Durante el juicio, Mendía contó otra cosa. Otro caso fue el del almirante Oscar Montes, canciller durante la dictadura, quien dijo no haber recibido ninguna denuncia internacional sobre el tema de desapariciones y violaciones a los derechos humanos. Strassera propuso procesarlo por falso testimonio. (En el juicio quedaron constancia de 3.401 reclamos diplomáticos provenientes de 50 países sobre la suerte de 1.652 desaparecidos. Además, hubo 4.162 reclamos ante las Naciones Unidas).

Otro miembro de la marina, el contraalmirante Salvio Menéndez, aseguró sin titubear ante los jueces: «En la ESMA no había detenidos».

———————————–

Dos sindicalistas declararon el 24 de abril. El telepostal Ramón Baldassini dijo que no recordaba el caso de ningún sindicalista desaparecido durante la dictadura. En esa época él mismo era uno de los interlocutores sindicales admitidos por los militares y tenía fácil acceso a la Casa Rosada.

-Pero hay un caso muy notorio, y yo creo que al testigo le falla la memoria…- protestó Strassera, refiriéndose a la desaparición del dirigente de Luz y Fuerza Oscar Smith.

Baldassini, sin embargo, siguió con la memoria marchita. En la misma línea se presentó el dirigente de los plásticos Jorge Triaca, quien destacó que pese a haber sido secuestrado irregularmente y trasladado a un buque de guerra sin causa alguna en su contra, recibió «un trato ejemplar» por parte de los oficiales de Marina. Triaca perteneció siempre a las líneas más pro empresistas del sindicalismo, hasta que terminó convertido él mismo en un suculento empresario, ministro de Trabajo en los ’90, y luego involucrado en negocios poco claros como presidente de SOMISA.

————————————

Sobre tratos menos ejemplares hablaron Erik Stover, director de la Asociación Americana de Ciencias, y el antropólogo Clyde Snow. Se refirieron a las exhumaciones y reconocimientos de cadáveres y cómo se detectó el caso de una beba desaparecida, Matilde Lanuscou. La casa de la familia Lanuscou (un matrimonio con tres hijos de 6 y 4 años, y Matilde de 6 meses) fue rodeada por fuerzas de seguridad el 6 de septiembre de 1976. Abrieron fuego. En 1984 se pudo empezar a investigar qué les sucedió. Se supo que los cinco cadáveres fueron catalogados como NN y enterrados en cinco cajones. Al ordenarse la exhumación se encontraron los restos de los padres y dos de los hijos. «En el quinto cajón, el que correspondía al niño más pequeño, no se encontraron restos. Pero sí encontraron el traje de un bebé, una manta y un chupete» dijo Snow. La beba se salvó del fusilamiento. Sus hermanitos de 4 y 6 años no. Ella está desaparecida.

Snow fue responsable, además, del único oscurecimiento de la sala de audiencias al mostrar diapositivas de huesos y cráneos exhumados en tumbas NN o en fosas comunes por los equipos de antropología forense.

——————————-

El almirante francés Antoine Sanguinetti, quien había visitado la Argentina en 1978 enviado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, declaró el 25 de abril. Tuvo reuniones con el entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy (quien le anunció que se publicaría una lista de 3.472 detenidos) y con el almirante Massera. Sanguinetti contó que Massera le dijo: «Reconozco que hay en el Ejército grupos no controlados de los que se podría decir que son fascistas, si el término no fuese desagradable, y hay una situación que yo desapruebo, y de la cual rehúso toda responsablilidad; le quito a la Marina y a la Fuerza Aérea toda responsabilidad en esta cuestión. El poder, de hecho, está en manos del Ejército de tierra».

En la audiencia del 26 de abril, el brigadier Augusto Jorge Hughes, integrante de la última junta del Proceso contestó a un par de preguntas del fiscal Strassera, destinadas a aclarar si en una guerra vale todo, como lo sugerían los militares acusados y sus defensores.

-La tortura de un prisionero desarmado, maniatado y con los ojos vendados, ¿es un acto de guerra?

-La tortura de ninguna forma es un acto de guerra.

-La muerte del prisionero capturado e inerme, ¿es un acto de guerra?

-Negativo.

Un cóctel, una misa y sesenta balas

El periodista británico Robert Cox, quien dirigió The Buenos Aires Herald (diario en inglés publicado en la Capital Federal) había estado tan nervioso el viernes 26 que se postergó su testimonio.

El lunes 29, más calmo, explicó ante el tribunal que lo había desconcertado la primera pregunta que se le hizo: si tenía relación de amistad con los procesados. Habló de una reunión de periodistas con Videla, en los comienzos del régimen: «Todos sentíamos que Videla era un amigo (…). Un amigo no solamente mío, sino de todo el pueblo de la Argentina (…) y recuerdo que cuando salimos comenté con otros periodistas que parecía un hombre maravilloso».

Pero pronto Cox quedó conmovido, a comienzos de julio de 1976, por el asesinato de los curas palotinos, en la iglesia de San Patricio (Estomba al 1900, en Belgrano). Conviene detenerse en este caso increíble que en parte sirve para entender cómo funcionaban la vida, el poder y la muerte en la Argentina en aquella época.

Tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden católica de los Palotinos fuero acribillados la madrugada del 4 de julio de 1976 en la parroquia de la iglesia de San Patricio, en Belgrano. Sus nombres: Alfredo Leaden (60 años), Pedro Dufau (65), Alfredo Kelly (40), Salvador Barbeito (25, quien además era rector del colegio San Marón, en la calle Paraguay) y José Barletti (25).

Su principal actividad pastoral se desarrollaba en la villa de Bajo Belgrano. Los mataron mientras dormían, con los pijamas puestos. Recibieron en total sesenta balazos.

Los asesinos pintaron las paredes: «curas hijos de puta», y «por envenenar las mentes vírgenes de nuestros jóvenes», pero eso se conoció después. El día del crimen el comunicado de la Policía contaba la historia oficial:

* «Elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener Patria, tampoco tienen Dios».

Una interesante definición, teniendo en cuenta que desde el primer momento corrió la versión, casi la certeza, de que el crimen había sido cometido por fuerzas de seguridad. Cox, en el juicio, contó que fue a la misa celebrada al día siguiente en San Patricio en homenaje a los sacerdotes: «Todos los vecinos decían abiertamente que lo había hecho el SIDE» (los servicios del ejército).

A esa misa concurrieron autoridades militares y unos tres mil fieles que desbordaron la iglesia. La homilía del padre palotino Roberto Favre (publicadas por el diario Clarín) demuestran que en aquel momento no todo era miedo y silencio:

* «No puede haber voces discordantes en la reprobación de estos hechos. Tenemos necesidad de buscar más que nunca la justicia, la verdad y el amor para ponerlas al servicio de la paz».

* «Hay que rogar a Dios no solo por los muertos, sino también por las innumerables desapariciones que se conocen día a día».

* «En este momento debemos reclamar a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, que realicen todos los esfuerzos posibles para que se retorne al Estado de Derecho que requiere todo pueblo civilizado».

Dos días antes del crimen de los palotinos, había explotado una bomba colocada por la guerrilla en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal, dejando 18 policías muertos y 66 heridos. Al día siguiente, como si se tratase de una respuesta, aparecieron 19 jóvenes en un basural, fusilados y con los cuerpos deformados por la cantidad de balazos recibidos.

Esa misma madrugada del 4 de julio un hombre fue ametrallado contra una de las paredes del Obelisco. Su cuerpo fue retirado por la policía y nunca se supo nada más. Las noticias que de modo fragmentado y oscuro podían publicar los diarios, reflejaron la aparición de un total de 54 personas acribilladas en distintos lugares del país sólo durante esa semana.

El fusilamiento de los palotinos mereció el primer documento del Episcopado Argentino enviado a la junta militar, fechado el 7 de julio de 1976, e incorporado por la fiscalía como prueba en el juicio. Su título: «Incalificable asesinato de una comunidad religiosa». Allí se decía:

* «Graves hechos de violencia han sacudido últimamente y en forma antes desconocida al país. Todos los días la crónica periodística nos trae la noticia de otras muchas muertes sobre las cuales el tiempo pasa y nunca se sabe cómo ocurrieron, quién o quiénes son los responsables».

* «¿Qué significa todo ésto, qué fuerzas tan poderosas son las que con toda impunidad y con todo anonimato pueden obrar a su arbitrio en medio de nuestra sociedad? ¿Qué garantía, qué derecho le queda al ciudadano común?»

Preguntas sin respuesta para un mecanismo de poder desconocido hasta entonces: el terrorismo de Estado.

(Mucho después, en 1994, el capitán de la Armada Antonio Pernías, habló de los palotinos ante la Comisión de Ascensos del Senado. Pernías perteneció a los grupos de tareas de la ESMA, y defendía su posible ascenso. En una parte de su testimonio -en el que reconoció que los tormentos eran una de las «herramientas» que utilizaban-, dijo algo que flotó como una insinuación: «El caso de los palotinos ocurrió al corto plazo de un atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. No me consta que haya sido obra de la Policía, pero me consta que la Armada no tuvo nada que ver». Hasta ahora ha sido imposible saber si mintió).

Volviendo al testimonio de Cox en el juicio, contó dos escenas que describen el laberinto del poder en aquellos años:

Escena 1: Al día siguiente del asesinato hubo un cóctel en la embajada norteamericana, celebrando el bicentenario de la independencia de ese país. Cox fue al cóctel tras asistir a la misa en homenaje a los sacerdotes. En la embajada, intentó transmitirle a Videla lo que se decía en la misa: que el crimen había sido cometido por fuerzas de seguridad. Pero al acercarse al militar se arrepintió, y sólo terminó diciéndole «yo lo recuerdo en mis plegarias». «No sentí que fuera posible referirme a ésto de manera más directa, sin causar una situación embarazosa. El sabía lo que había pasado, esto era al día siguiente del asesinato, estaba en los diarios, así que creo que entendió perfectamente cuando le dije que lo recordaba en mis plegarias».

Escena 2: Pocos días después Cox se reunió con Pío Laghi, nuncio apostólico (representante del Papa en el país): «Laghi tenía la misma impresión que yo, es decir que ésto (el crimen de los palotinos) había sido hecho por las fuerzas de seguridad, que no era un incidente aislado sino una más de las piezas de ese rompecabezas que iban cayendo en su lugar. Por supuesto, él sabía mucho más que yo, porque había hablado con todos los curas y con todos los párrocos. Y estaba verdaderamente horrorizado. Puedo recordar muy claramente su rostro. Recuerdo con mucha precisión cuáles fueron sus palabras. Me dijo: ‘yo tuve que darle la hostia al general Suárez Mason’ (jefe del Cuerpo I del Ejército, con sede en la Capital Federal). Y me dijo: ‘puede imaginar lo que siento como cura’. Hizo un gesto que no considero apropiado para repetir aquí, ante este Tribunal. Y dijo: ‘sentí ganas de pegarle con el puño en la cara'».

Esa misa en la que comulgó Suárez Mason fue justamente la que se hizo en San Patricio, en homenaje a los religiosos asesinados, un rato antes del cóctel en la embajada norteamericana. Mientras tanto, los grupos de tareas de las distintas fuerzas seguían haciendo lo suyo.

Otro dato levemente estremecedor es que los sacerdotes fueron enterrados en el cementerio de Mercedes. Pocos metros más allá de sus discretas tumbas se encuentra el mausoleo de la familia Videla.

Pactos de sangre

En otro tramo de su declaración, Robert Cox reconoció también que había traducido al inglés un libro del almirante Massera titulado «Hacia la democracia»: «Lo hice yo mismo por miedo, y para no involucrar a otros periodistas. Y no cobré nada». Informó que la traducción se le hizo difícil, porque el libro era casi incomprensible. Más allá de sus buenas relaciones con el poder, con el correr de los meses Cox empezó a entender que «en la Argentina se estaba armando un rompecabezas diabólico». Su diario formulaba críticas cada vez más amplias al régimen militar y a la situación de los desaparecidos. El y su familia comenzaron a ser amenazados (en particular su hijo, de once años de edad) hasta que decidieron abandonar el país.

Cox reveló que otro periodista, Mariano Grondona le había comentado que existía un pacto de sangre entre los militares: «un oficial que quizás siempre había tenido tareas administrativas era llamado para ejecutar a alguien o quizás para cavar una tumba» dijo Cox que le había dicho Grondona, cuya presencia fue inmediatamente reclamada por los defensores.

————————————–

Mariano Grondona declaró días después (el 6 de mayo) convocado por las defensas para intentar desmentir a Cox. Hay que recordar que Grondona había sido uno de los pocos periodistas televisivos permitidos por los militares, y que aún en época del juicio manifestaba opiniones políticas mucho más autoritarias que las que se le conocieron años más tarde. Por eso las defensas confiaban en obtener de él un testimonio favorable. Sin embargo Grondona dijo que la teoría del pacto de sangre «era una versión bastante corrida por Buenos Aires en esos años».

Además, habló de otros periodistas:

* «Nuestro gremio sufrió muchas bajas, varias de ellas amigos míos. Puedo mencionar el caso de Rafael Perrota, muy amigo mío. Puedo mencionar el caso de Julián Delgado, Horacio Agulla, todos amigos míos».

Los defensores acompañaron estas novedades con el más sólido de los silencios.

(El caso de Julián Delgado recobró actualidad en 1995 cuando su esposa, María Ignacia Cercos de Delgado, reveló sus conversaciones con Pio Laghi, tema que se trata en detalle más adelante junto a otro dato que Grondona omitió en su declaración: el relato de su propio secuestro).

———————————-

Otro tiro por la culata resultó ser el director del diario conservador La Prensa, Máximo Gainza, quien recordó que el capitán Corti, de la secretaría de Prensa del régimen militar, les avisó que no se debía publicar ninguna noticia relacionada con operativos de la subversión o de la antisubversión: «Se le pidió la orden por escrito, cosa que hizo llegar al día siguiente. Esa orden se publicó en la página uno del diario para que los lectores supieran cuál era la razón por la cual faltaba la información».

Gainza reveló que en la redacción de La Prensa se recibían gacetillas de los Montoneros, pero uno de sus periodistas pudo ver que ese material era ensobrado en la SIDE.

También recordó que el hijo del periodista Rafael Perrota pagó 80.000 dólares de rescate por su padre. Creía que lo habían secuestrado delincuentes comunes, pero en realidad Perrota estaba en los centros clandestinos de la policía bonaerense. Nunca apareció. Otras definiciones de Gainza sirvieron para comprender el clima de la época militar, y poco ayudaron a los defensores.

* «A comienzo del gobierno, el Proceso contó con el beneplácito de un enorme sector de la población, no sólo política sino civil también. Podría agregar que la actitud del diario de publicar en el año ’78 dos páginas completas, en un espacio de publicidad, donde figuraban alrededor de 2.700 desaparecidos, la repercusión que ese hecho tuvo fue que aproximadamente diez a veinte mil lectores del diario dejaran de leerlo (La Prensa tenía entonces 60.000 lectores) porque no estaban de acuerdo con la prédica del diario, que es lo que la Constitución establece: en un país civilizado se debe juzgar. Y si es necesario, se fusila. Pero no se hace desaparecer a la gente».

* «No quiero engañarme si digo que me sorprende la cantidad de gente que hoy en día pretende no haber sabido nada de lo que ocurría en esos años. Si no lo sabían es porque no lo querían saber».

———————————

Poco después se ubicó frente al micrófono la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. El abogado de Massera, Jaime Prats Cardona, hizo una rara pregunta dirigida a demostrar que en realidad los culpables no eran los militares, sino sus víctimas:

Prats Cardona: -Si la testigo conoce, por circunstancias de relación familiar o personal, que algún inocente haya sido perseguido en la lucha antisubversiva, indicando nombre y apellido.

Ruiz Guiñazú: -Me permito hacer otra vez mención a los niños desaparecidos, para no hablar de tanta gente a la cual también la mandaron con disculpas a su casa después de haberla torturado. Esos 172 chicos que desaparecieron, ¿eran terroristas?

No se escuchó respuesta alguna.

El parto y la vajilla del té

Adriana Calvo de Laborde fue la primera víctima directa que declaró en el juicio. Contó su caso sin estridencias, paso a paso. Era licenciada en Física y trabajaba en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. El 4 de febrero un grupo armado la detuvo en su casa y la llevaron a un centro de concentración clandestina de detenidos.

No veía, pero oía cómo torturaban a otras personas. Estaba embarazada de seis meses. Recorrió varios centros similares, todos en órbita de la policía bonaerense, cuyo jefe era el coronel Ramón Camps.

En uno de esos traslados, el 15 de abril, le taparon la cabeza con un pulóver, la tiraron al piso del coche y la iban pisando mientras le anunciaban que la iban a matar.

* «Yo estaba por tener familia. Iba acostada en el auto, los ojos vendados y las manos atadas atrás. Ellos me insultaban. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que no era mi primer hijo, que yo sabía que estaba por nacer. El que manejaba y el que lo acompañaba se reían, me decían que era lo mismo, que igual me iban a matar, que iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé cómo, alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente no lo recuerdo. Les grité. Ibamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité «ya nace, no puedo más». Y efectivamente nació, nació mi beba».

* «Pararon en la banquina. Estábamos exactamente frente a los laboratorios Abbot. Mi beba nació bien, era muy chiquita, quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo les pedía por favor que me la alcancen, que me la dejaran tener conmigo. No me la alcanzaban. Con un trapo sucio ataron el cordón y seguimos camino. Habían pasado tres minutos. Mi beba lloraba, yo seguía con las manos atrás, seguía con los ojos tapados. No me la querían dar, señor presidente. Ese día hice la promesa de que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días para que se hiciera justicia».

———————————

Jacobo Timerman declaró el 3 de mayo. Había sido director del diario La Opinión, que impulsó y aplaudió el golpe del 24 de marzo de 1976 (incluyéndose en el «consenso» del que gozaron los militares en ese momento). Correr de las semanas comenzaron a publicarse noticias sobre muertes, secuestros y hábeas corpus de personas que habían desaparecido. Recordando esa época, Timerman mencionó sus reuniones con el ministro Harguindeguy, y relató que un capitán de apellido Bonino, y luego el almirante Massera, le habían dicho que «no se puede fusilar contra el Papa», una justificación implícita de las desapariciones. Bonino, dijo Timerman, le confesó que se tiraba gente al mar.

Los hábeas corpus siguieron publicándose, hasta que el 15 de abril de 1977 secuestraron a Timerman de su casa, de donde robaron también diversos objetos. Lo llevaron en auto, fue sometido a un simulacro de fusilamiento y lo derivaron a la jefatura de la policía bonaerense. Luego fue trasladado a otro centro clandestino, «Coti Martínez». Contó que mientras lo torturaban un médico le auscultaba el corazón y le revisaba las encías, donde le habían aplicado picana eléctrica. Los interrogatorios, dijo, eran dirigidos por el propio jefe policial bonaerense, el coronel Ramón Camps:

* «Las primeras preguntas fueron si yo era judío, si era sionista. Yo reconocí eso, reconocí que era socialista y esa combinación de ser judío, sionista y socialista, probablemente despertó su imaginación totalmente paranoica y nazi de tener el gran juicio ante una persona que confiesa esos crímenes».

En ese lugar Timerman vio a Ramón Miralles (ministro provincial durante el gobierno peronista) y al periodista Rafael Perrota (el mismo por el que los policías le cobraron 80.000 dólares de rescate al hijo): «Estaba completamente loco, muy golpeado, desvariaba».

Mientras tanto el rabino de Timerman, Marshall Meyer, se reunía con Videla: «Usted es un hombre religioso, y yo soy un hombre religioso, soy incapaz de hacerle mal a nadie. Timerman está siendo juzgado legalmente, y si es inocente será puesto en libertad», le dijo Videla a Meyer.

Timerman fue juzgado ante un tribunal de guerra como imputado en el llamado Caso Graiver (se investigaba si el banquero David Graiver, ex socio de Timerman, había manejado dinero de la guerrilla). Luego fue puesto a disposición de la Junta Militar pero la Corte Suprema (durante la propia dictadura) determinó que no había acusación que formularle. Timerman perdió la ciudadanía y fue expulsado del país. Le expropiaron La Opinión, que fue convertido en un diario del régimen.

———————————-

Fue presidente de la Nación de otro gobierno golpista, a comienzos de los ’70, antes del retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina. El general Alejandro Agustín Lanusse contó que ya durante el Proceso tuvo una reunión con Massera para hablar sobre el caso de la diplomática Elena Holmberg, quien había sido secuestrada y luego apareció asesinada flotando en el Rio Luján. Aparentemente, Holmberg tenía datos precisos de una reunión que Massera había mantenido en Francia con la cúpula del grupo guerrillero Montoneros y su intención de revelar esa información la llevó a la muerte. Lanusse dijo que Massera había reconocido que el secuestro y ejecución «se había hecho con conocimiento y autorización de la Junta pese a que él (Massera) no estaba muy convencido de su resultado».

El ex presidente dijo algo más:

* «Qué se puede hacer con un Ejército en el cual los oficiales andan en coches robados, en allanamientos, y las familias de los oficiales toman el té en vajillas robadas en los procedimientos».

El capitán que no quería mentir

En julio se produjo un testimonio asombroso, con el relato de parte de lo que ocurría dentro de la ESMA, pero contado por un marino (algo similar a lo que ocurrió con Scilingo diez años después).

El capitán de fragata retirado Jorge Búsico fue jefe de la División Estudios de la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y comienzos de 1977.

Contó que en antes del golpe, en febrero de 1976, «hubo charlas donde se nos dieron instrucciones acerca de la detención de funcionarios del gobierno». A Búsico le tocó intervenir el 24 de marzo de 1976 en el apresamiento de Pedro Eladio Vázquez, ministro del gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Lo acompañaba el subdirector de la ESMA, Salvio Menéndez (el mismo que había declarado en las primeras jornadas del juicio, sin tituberar, que «en la ESMA no había detenidos»). Vázquez estaba en su departamento de la calle Malabia. Abrió la puerta, y Búsico se presentó ante él (con rango, nombre y apellido) explicándole que lo llevaría detenido. Vázquez pidió unos minutos para preparar una pequeña valija.

* «Cuando Menéndez se dio a conocer, dio un nombre falso, lo que me desconcertó. Y cuando nos retirábamos, me reprendió por haber dado mi verdadero nombre. Así me entere yo de que no había que usarlo».

Después de ese episodio, Búsico cuestionó el procedimiento ante el jefe de la ESMA, Jacinto Chamorro, lo que produjo que lo alejaran de las actividades de los grupos de tareas. De todos modos, el capitán veía cómo automóviles que no pertenecían a la dotación de la ESMA salían todas las noches del lugar:

* «Cuando volvían traían a encapuchados dentro de los autos. Y nunca vi salir a ninguno».

El capitán relató también que desde la ESMA se pedía «zona libre» o «área libre»: se avisaba a la policía o al Ejército que algún grupo de tareas iba a operar en determinado lugar, para que no fuera interceptado (como no usaban uniformes, podían ser confundidos con guerrilleros; de paso, si un vecino denunciaba algo, la policía no intervenía hasta que los paramilitares hubieran concretado el secuestro).

En la ESMA Búsico también vio una gran cantidad de muebles «de neto corte civil» dijo con su lenguaje militar, y supo que eran «fruto de la lucha contra la subversión».

¿De qué se hablaba en la ESMA? Búsico nunca fue llevado a las dependencias donde había desaparecidos, pero pudo contar lo que se decía en la ESMA: «Se hablaba mucho de la máquina (la picana) pero a mi se me hizo increíble que oficiales de la Armada hicieran eso. Había una nueva jerga. Se hablaba de «chupar» (secuestrar), «tabicar» (mantener encapuchado) o «mandar para arriba», lo que hacía evidente la ejecución de alguien.

Y llegó una confesión: «Yo me siento cómplice de todo eso. Creo que colaboré con mi silencio. No tuve el valor necesario para hacer las denuncias. El clima que se vivía era como para no arriesgar opiniones francas. Allí adentro la vida no tenía ningún valor. Cualquiera fuese la vida que se tratase».

De la ESMA Búsico fue enviado al portaviones 25 de Mayo como segundo comandante. Siguieron sus cuestionamientos. Su relación con el arma ya era irreparable. Le negaron ascensos, se divorció, lo acusaron de «inestabilidad emocional» y de «derivar responsabilidades». Terminó pidiendo el pase a retiro.

Le pasaba lo contrario que a muchos de sus camaradas. Siendo inocente, nunca pudo dejar de sentirse culpable.

Los lápices y el teatro

Durante los cuatro meses de audiencias en la sala hubo un solo tuteo, y una sola vez la risa lo invadió todo.

* El tuteo ocurrió cuando María Verónica Lara relató minuciosamente cómo habían sido secuestrados en Córdoba su madre y su padrastro. María Verónica se quedó con sus tres hermanitos menores cuando sus padres desaparecieron. Ella tenía siete años en ese momento. Recordaba cosas de aquella noche. Las armas muy grandes, las botas negras, los pantalones azules, sus padres con los ojos vendados. El día que declaró, María Verónica cumplía 16 años. El juez D’Alessio, tras oir su testimonio, le dijo: «Podés retirarte, tu testimonio ha terminado, muchas gracias».

* La risa mayor del juicio llegó por otra forma de inocencia. Antonio Ciccone, italiano de acento cerrado, víctima de cierta sordera, fue llamado a declarar por la desaparición de Pablo Fernández Meijide. Había sido portero del edificio de la familia, y presenció el operativo. El caso había sido descripto por Graciela y Enrique Fernández Meijide. La sala estaba hundida en el horror de lo que se había escuchado. El testimonio de Ciccone, como tantos otros, servía para completar el caso presentado por la fiscalía.

Pero al ser llamado, Ciccone entró en la sala y se cuadró ante los jueces, como un soldado. Esto produjo asombro. Le preguntaron si conocía las generales de la ley y don Antonio, que nada oía, seguía firme. Empezaron algunas carcajadas. Le pidieron al secretario de la cámara que le leyera las generales de la ley. Un rato después el juez Torlasco le preguntó: «¿Terminaron?». López contestó: recién estoy empezando». Todos estaban tentados. El juez Arslanián salió de la sala antes de estallar en carcajadas. Pero el gran momento ocurrió cuando se le pidió a Ciccone que se acercara más al micrófono, y él respondió poniéndose el micrófono en una oreja. Fue el final de la audiencia. El juez Torlasco no podía emitir palabra. Los fiscales y los defensores, por primera vez, estaban unidos en algo, enjugándose las lágrimas de la risa. El juez Ledesma salvó la situación ordenando un cuarto intermedio. Fue el momento de mayor distensión del juicio, el más estentóreo. Ya no volvería, salvo en la conmoción que provocaría el fin del alegato del fiscal Strassera.

—————————-

Otros casos y testimonios que fueron pasando por la sala de audiencia, seguían destapando la verdad de aquellos años.

-Nélida Sosa de Forti, secuestrada junto a sus cinco hijos de un avión con los motores en marcha. Los llevaron a un centro clandestino conocido como el Pozo de Quilmes. La mujer desapareció. Sus hijos fueron abandonados en Parque Patricios por las fuerzas de seguridad, con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados. Tenían 16, 13, 11, 10 y 8 años.

-La noche de los lápices, el secuestro y desaparición de siete estudiantes secundarios que reclamaban el boleto escolar gratuito en La Plata, en julio de 1976. Tenían entre 16 y 18 años. Sólo uno reapareció con vida.

-Mansión Seré, la casa de la Fuerza Aérea en Ituzaingó que se utilizaba como centro de detención y torturas.

-Hablaron las víctimas. Por ejemplo Alberto Maly contó que en la Brigada de Quilmes, además de picana en todo el cuerpo, lo quemaban con cigarrillos, bajo vigilancia de un médico que cada tanto lo revisaba y decía «todavía pueden darle».

-El docente Alfredo Bravo (luego diputado socialista) relató su secuestro de la escuela para adultos de Rivadavia al 5200, el 8 de septiembre de 1977. Mientras tomaba lista se presentaron dos hombres de civil, lo amenazaron con un arma (también a los alumnos), lo obligaron a quitarse el guardapolvo y se lo llevaron en un Renault 4, donde había otro hombre. Le vendaron los ojos y al rato se detuvieron. Simularon fusilarlo. Discutieron: «Decían que no me podían matar ahí porque no habían traído el combustible ni las gomas necesarias para quemar, porque los subversivos dan mal olor y entonces había que neutralizarlo con esos elementos».

La subversión de Bravo consistía en ser secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos: «Era el único integrante de la Asamblea a quienes ellos habían podido agarrar, porque no iban a hacer esto con la doctora Alicia Moreau de Justo, que era una persona de edad y apenas la tocaran se iba a desarmar. Tampoco iban a hacer est acción contra monseñor De Nevares porque era meterse en un problema muy grave con la Iglesia. Lo mismo con los tres presidentes ejecutivos que eran el obispo Gattinoni, que representaba a la Iglesia protestante, y Eduardo Pimentel, que pertenecía al Partido Demócrata Cristiano». Bravo fue torturado (las preguntas eran referidas a la APDH) y vio a Ramón Camps quien le anunció que sería «legalizado» (pasado a un régimen de prisión oficializada): «Usted va a tener comunicación con sus familiares. Pero si cuenta lo que ha pasado, se suicida en la celda», le informó.

——————————-

El sacerdote Emilio Grasselli, secretario privado del vicario castrense Adolfo Tortolo, reveló que había recibido unas 2.500 denuncias de desapariciones de personas. Reconoció que había personas detenidas ilegalmente por el Ejército (aunque dijo que él no había entrado a ningún centro clandestino). Entre otros casos, consiguió visas para nueve desaparecidos en la ESMA, que viajaron a Venezuela con pasajes y documentación proporcionada por la Armada. Eran supuestos «quebrados» que la Armada suponía haber «reeducado» para convertirlos en colaboradores de los militares. También consiguió visas y documentos para que los chiquitos Forti pudieran reunirse con su padre en Venezuela.

Ya en 1995 el periodista Horacio Verbitsky reveló que mientras Grasselli realizaba estas gestiones en favor de algunas de las víctimas, mantenía relaciones con la cúpula militar al extremo de venderle a un grupo de tareas de la ESMA la isla «El Silencio», en el Delta. Allí se instaló un campo de concentración donde se escondió a los secuestrados que permanecían en la ESMA durante 1979, cuando visitó Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nadie en la Iglesia se pronunció sobre semejante transacción. Como en el caso del nuncio Laghi, Grasselli fue de los religiosos que osciló en el sombrío y silencioso filo de una navaja, entre los militares y algunas de sus víctimas.

Volviendo al testimonio de Grasselli en el juicio, Strassera le preguntó si las denuncias que había recibido podían ser fruto de una campaña organizada por subversivos. El sacerdote contestó:

* «Ustedes están recibiendo testimonios en este recinto de hechos ocurridos ocho años atrás. Lo que ustedes escucharon yo lo escuchaba a las pocas horas, pocos días, y le aseguro que en esto no puede haber ninguna clase de teatro».

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

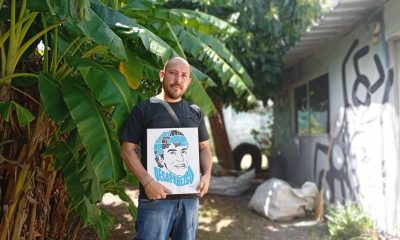

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 2 semanas

PortadaHace 2 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 4 días

ActualidadHace 4 díasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasMás de 30 mil hectáreas quemadas en Chubut: “El pueblo está solo”