Nota

¿Cómo hacer el mundo y el periodismo que necesitamos?

Intervención de Claudia Acuña, fundadora de lavaca.org en el panel La exclusión social y la visibilidad mediática, organizado por el Observatorio Social de Medios de la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) en el marco de la Feria del Libro (abril 2002). El texto fue reproducido en el libro Conflicto Social, Censura y Medios editado por la Unión de Trabajadores de Buenos Aires (UTPBA).

«Me toca hablar desde la parte sucia de esta profesión. De alguna manera, los dos oradores que me precedieron reflejaron la mirada desde ese refugio en el que se constituido el ámbito académico para quienes tratamos de pensar el periodismo que, luego, tenemos que ejercer todos los días en diferentes condiciones. Allí no hay tiempo ni espacio para pensar, no sólo si lo que estamos haciendo está bien o mal, sino qué consecuencias ocasionamos con lo que hacemos. Desde ese punto de vista, soy una periodista que ha trabajado mucho y mal y bien. He navegado en este barco desde los tiempos de la Guerra de Malvinas hasta hoy, un largo proceso de transformaciones que me permite sacar algunas conclusiones. La primera y más importante: el medio es el mensaje que escribe un periodista.

Hay que hacerse responsable, entonces, de cada cosa que se escribe. No podemos alegar obediencia debida. Es decir, le negaría el poder que tiene la ética personal y las convicciones propias si pensara que estos medios que supimos conseguir son nada más que responsabilidad de unos pocos señores muy malos. Esto que tenemos hoy se consiguió con nuestra complicidad, especialmente con la colaboración de los que todos los días escribimos en los grandes medios y que, por acción u omisión, obtuvimos este resultado. No puedo ponerme afuera del problema: soy parte del problema. Y asumo esto porque también quiero y puedo ser parte de la solución.

Por lo tanto, mi segunda conclusión es que es necesario hacer una distinción entre el trabajo y la vocación periodística, que no es lo mismo que hacer una diferencia entre el arte y el oficio, debate que siempre está detrás del hecho de escribir. La diferencia, en este caso, tiene que ver con la esencia misma de esta profesión: el servicio público que significa dar a conocer noticias. No son nuestras. No son de los dueños de los medios. Las noticias son propiedad de la sociedad y todo el resto de este espectacular negocio y circo no es más que la correa de transmisión de estos mensajes.

Tercera conclusión: una cosa es resolver de dónde sacamos el dinero para pagar las expensas y otra es hacer periodismo. Creo que no debemos confundir una con otra. La mitad de la Argentina está sin trabajo y maneras de ganarse el dinero de manera digna cada vez hay menos. Es cierto. Ahora bien: en esta profesión dar la espalda a la realidad tiene un precio. No darla, también. Los dos son caros. Y hay que estar dispuesto a pagarlos.

No me imagino a ningún jefe de redacción diciéndole a Rodolfo Walsh: «Vení, Rodolfito, mañana se cumple un año desde que asumió Videla. Porque no te escribís una cartita a la Junta Militar que vamos a publicarla en la primera página del diario». La «Carta Abierta a los Comandantes» que le costó la vida y que hoy representa el documento más revelador sobre esa dictadura, la escribió Walsh porque no podía vivir sin escribirla. Decir lo que hay que decir y contar lo que hay que contar: eso es lo que tiene que hacer un periodista donde pueda. Walsh lo hizo en un papel, con una máquina de escribir y con copias en carbónico. No quiero pensar qué hubiese logrado de tener Internet. El se conformaba con agarrar la guía telefónica y mandar copias a las direcciones que encontraba interesantes. Una por una y pagando cada estampilla. Ahora, con lo barato y accesible que es crear un medio de comunicación es posible oír voces diferentes que garanticen la democracia informativa. Y, sin embargo, no se escuchan.

El 19 de setiembre pasado, con motivo del día del periodista, en otra charla y a raíz del impacto que causó el atentado a las Torres Gemelas, hablé de un sistema que se derrumba ante nuestros ojos de manera espectacular y cruel. Dije entonces: «este sistema que se derrumba y nos ahoga con su polvo y nos aplasta con sus escombros es tal cual lo vemos hoy: irracional, violento, injusto. La economía de mercado es talibán. Lo que está en juego hoy es como sigue esta historia. Como hacemos el periodismo y el mundo que viene.»

Esta semana en particular, sin ministro de Economía, sin bancos, sin billetes, con muertos, ya sabemos que el periodismo perdió una oportunidad histórica de estar a la altura de esta tragedia. Los periodistas y no los medios fueron los que se la perdieron. Porque no estaba preparado para hacerlo, porque no quiso hacerlo y porque gastó sus escasos talentos en sostener un sistema que ya no da para más.

No tengo respuestas para lo que sigue después de esta derrota. Solo tengo preguntas, que son mis herramientas de trabajo. Formulo algunas:

¿En qué grado y cómo el periodismo fue cómplice de la construcción de este modelo que hoy se derrumba? ¿Cómo ayudamos a construir uno mejor? ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo? ¿Vamos a seguir alegando obediencia debida para seguir contando lo que no pasa y ocultando lo que pasa?

Mi última conclusión es la siguiente: escribamos lo que pasa, lo que creemos que es verdadero y cierto, en donde sea. En Internet, en un papel, en las paredes. Y dejemos de sostener, a precios cada vez más bajos, esos trabajos basuras, porque corremos el riesgo de convertirnos en basura nosotros también.

Ley de explotación laboral

Conste en actas

lavaca.org

Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org

A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.

A las 12:50 se fueron.

El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.

A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.

En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.

La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.

A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.

A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.

A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.

Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi

A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.

“Somos los obreros, la base de este juego

en el que siempre pierde el mismo.

Un juego bien pensado en el que nos tienen callados

y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”

Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org

A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.

PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.

Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.

Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

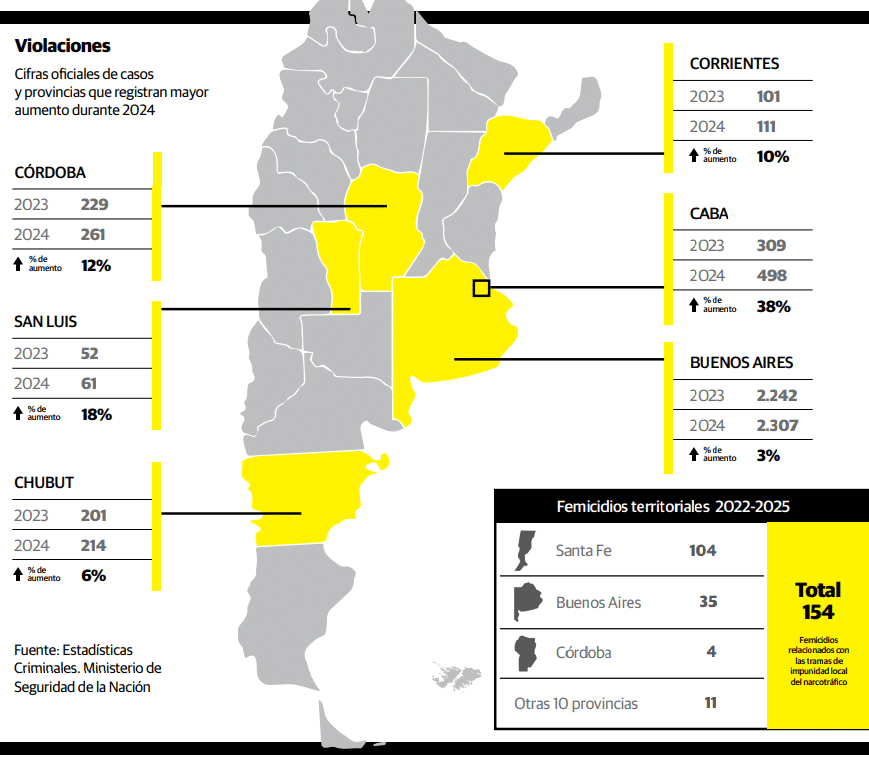

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

IndustricidioHace 5 días

IndustricidioHace 5 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

IndustricidioHace 2 días

IndustricidioHace 2 díasQuebró Aires del Sur: los trabajadores y la UOM ocupan la fábrica, y el intendente denuncia 10.000 empleos perdidos en Rio Grande

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 4 días

Muerte por agrotóxicosHace 4 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años