Nota

Tres preguntas claves sobre nuestras prácticas

(lavaca en Guatemala) No’j significa razón y pensamiento, la raíz de la sabiduría y de los conocimientos.

Hoy es No´j

Eso nos indica el calendario maya y así lo explica la compañera que nos precisa qué energía tiene No´j esta jornada: 5, en una escala en donde el máximo es 13. Así que estamos en la medianía, preparadas para compartir lo que hacemos, lo que sabemos y lo que soñamos. Nos dirá entonces la compañera: “Desde que nacemos traemos esa inteligencia que produjeron otras antes que nosotras. Somos seres muy sabios entonces y este día es especial – todos lo son-, pero este muy apropiado para dar a conocer nuestra sabiduría como mujeres, para poder seguir con nuestras luchas y para poder tener un granito de poder algún día, sabiendo que otras seguirán nuestros pasos y tendrán que tomar el reto que estamos iniciando juntas hoy”.

Luego, prende la vela que nos acompañará durante toda la jornada, para tener presenta con esa titilante luz que estamos acompañadas por el espíritu de nuestras ancestras.

La guatemalteca Ana Patricia Castillo nos despliega entonces la propuesta de trabajo:

“Ayer estuvimos compartiendo cómo estamos viviendo las consecuencias del capitalismo, el racismo, el patriarcado. Pusimos en común tres enfoques:

El feminista: que es una manera de analizar la problemática. Hay poderes que nos explotan, nos discriminan y nos han empobrecido. Hay una relación de producción que enriquece a otros y nos empobrece a nosotras. Y esa relación de dominación es de clase, género, raza. Miramos esas relaciones de poder con anteojos feministas.

El territorio: que es la interlocución del feminismo con los pueblos originarios. Más allá del espacio geográfico, la propiedad, analizamos el territorio como poder, relaciones sociales, económicas, dinámicas históricas. Haciendo memoria y reconstruyendo visiones y enfoques que fueron objeto de invasión, privatización y saqueo.

La red: No basta estar en el mismo territorio sino estamos organizadas y articuladas. No a partir de esa vieja idea de unidad, de pensar parejo con orientación única. Es más complejo que eso. Es la percepción de que tenemos el mismo problema y la misma necesidad de articular. El territorio tiene que ver con eso: el poder desde abajo, la articulación, la organización, la red. Ya nos dimos cuenta que el monstruo no es pequeño si nos agarra solitas y desprevenidas, pero tampoco es tan grande si estamos juntas y organizadas.

Hoy vamos a compartir nuestras experiencias, qué estamos haciendo en los territorios, cómo estamos organizando la resistencia. Y la propuesta es hacerlo respondiendo a tres preguntas:

¿Qué prácticas nos ayudan a emanciparnos?

¿Qué cosas de nuestras prácticas reproducen el sistema de opresión?

¿Qué podríamos hacer juntas?”.

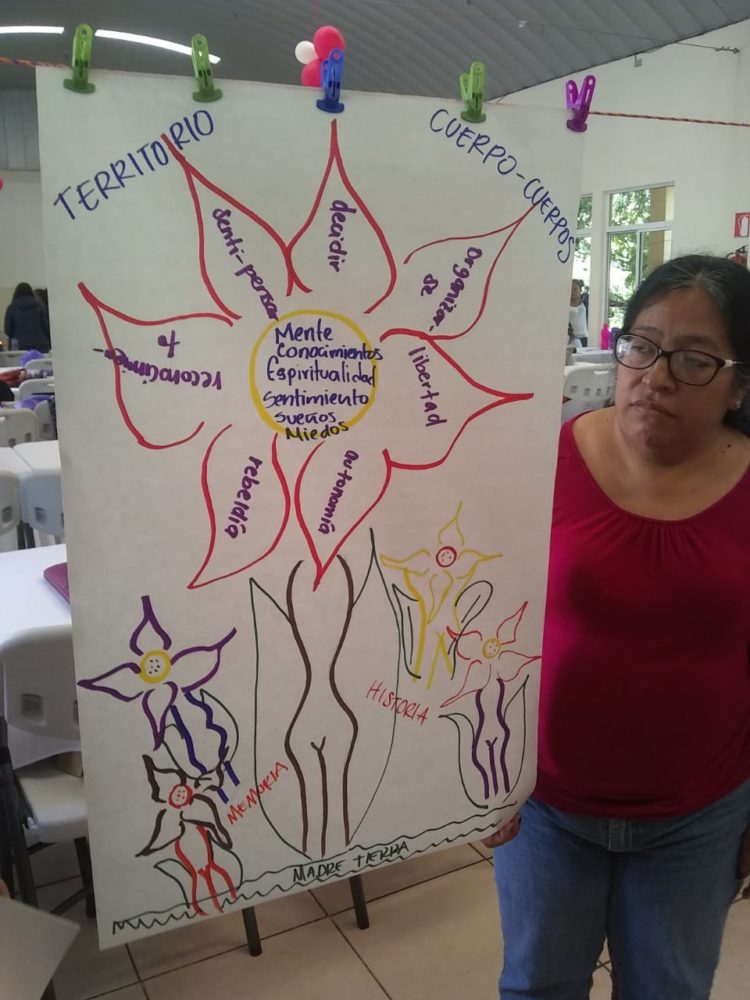

Luego, es la costarricense Tita Torres, de Mujeres Mesoamericanas, quien nos guía sobre cómo producir esas respuestas: organizándonos por territorio. Pero no de acuerdo al mapa trazado por la burocracia estatal, sino como a nosotras nos ayude a pensar. ¿Qué significa? Tita nos explica:

Todo territorio tiene:

- Cuerpo

- Madre Tierra: “La tierra no está solo en zonas rurales, ni en las uñas. Nadie está suspendido en el aire. Se trata de reconocer, entonces, las raíces que sostienen nuestras luchas, y desde dónde las estamos librando.

- Memoria

- Historia: “Ningún territorio fue creado por el último alcalde”.

Advierte luego Ana Patricia: “Nuestras luchas apenas nos dan tiempo para comprender qué nos está pasando. Hay poco tiempo para la reflexión colectiva. Al proponerles reunirse en grupo a partir de definir territorios sobre los cuales identificar qué tenemos que enfrentar y cómo nos estamos organizando para hacerlo, no pretendemos que de este ejercicio surja ni un plan, ni una alianza ni un programa, sino simplemente un espacio para reflexionar comunitariamente. Y que luego compartan con el resto lo que pensaron juntas. Y va a salir de aquí lo que quieran que salga”.

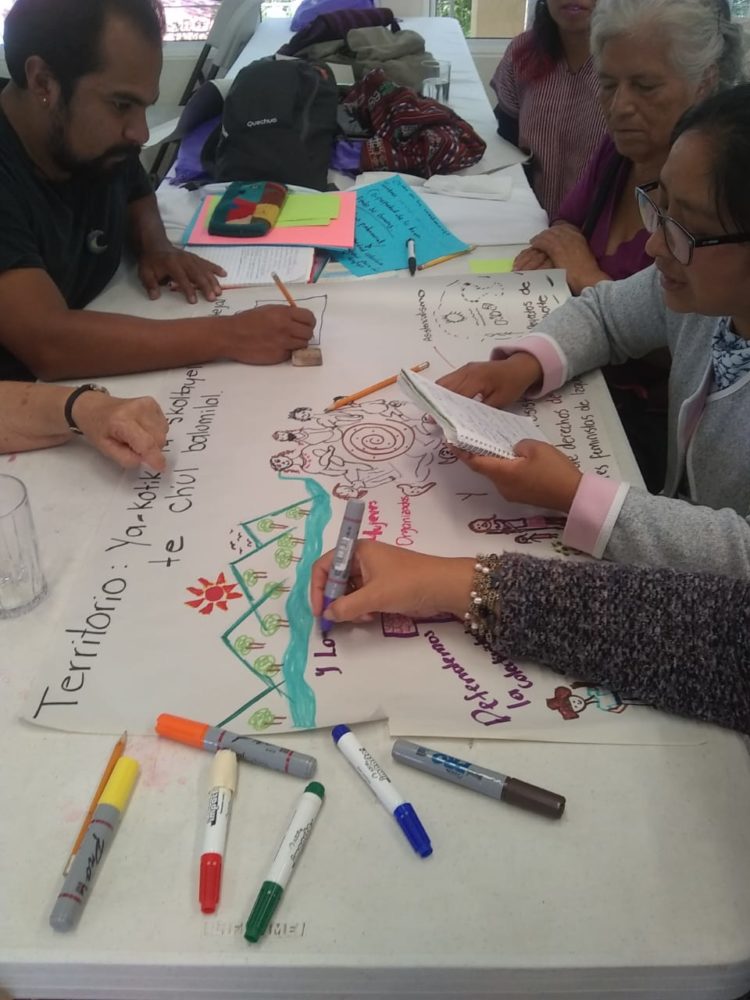

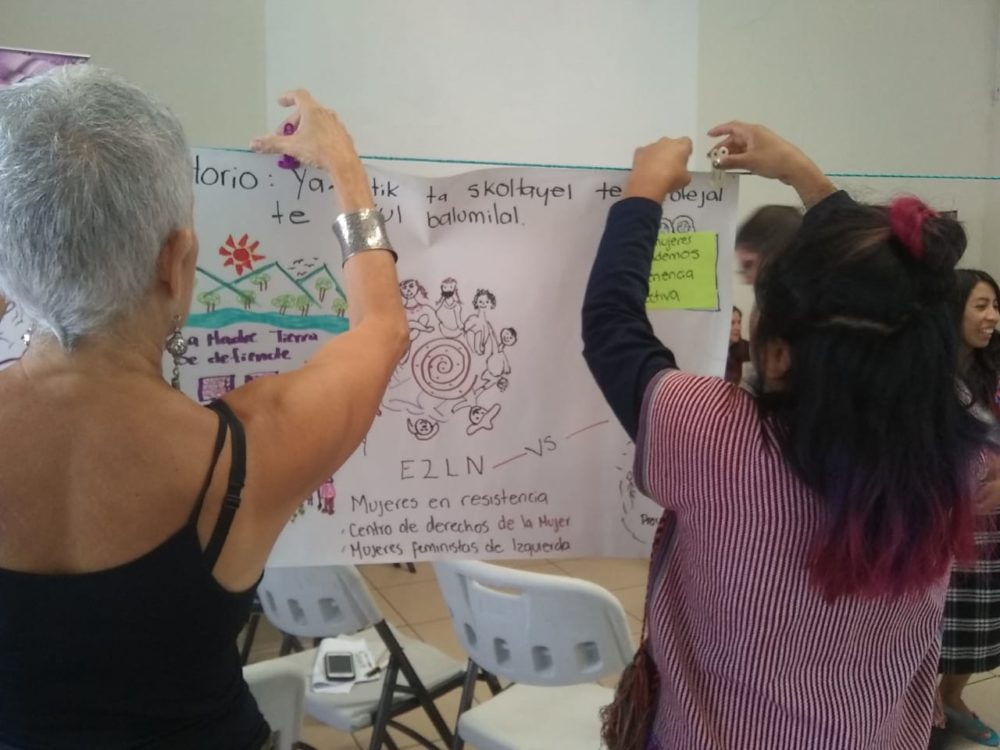

Lo que sale, entonces, son siete grupos que reúnen alrededor de papeles y marcadores a docenas de mujeres que charlan, dibujan y pintan sus territorios de batalla cotidiana. Tras dos horas de intercambio, el resultado son láminas que trazan las cartografías más variadas con siluetas, viñetas, palabras. Luego, las voceras de cada grupo comparten con el resto las respuestas que bordaron juntas alrededor de aquellas tres preguntas que provocaron esa reflexión colectiva.

Estas son algunas de las frases que brotaron en cada grupo:

Territorio Agua y Madre Tierra

Qué prácticas nos ayudan a emanciparnos:

La unión.

Las alianzas.

Luchar contra el machismo en las organizaciones mixtas.

La formación en seguridad y comunicación.

Las resistencias que hacemos en los territorios nos fortalecen: vivimos con el cuerpo entero inmerso en ese sistema de despojo, absorbiendo: desde la contaminación hasta la violencia a la Madre Tierra y eso lo convertimos en reto constante para entender qué tenemos que enfrentar.

¿Qué cosas de nuestras prácticas nos someten?

Asumir los roles del Estado.

El uso de agroquímicos.

Trabajar para las empresas que nos contaminan y roban el agua.

¿Qué podemos hacer juntas?

A veces creemos que no podemos más o que nuestras luchas nunca van a triunfan. Decaemos. Entonces en esos momentos necesitamos que nos acompañen, que nos ayuden a fortalecer nuestras organizaciones. Nos mataron a una líder hace 40 días. Tenía 35 años y le dispararon. Al lado estaba su hijo de 12 años. No es fácil que no nos duela. No es fácil no tener miedo. Vamos a seguir luchando, siempre, pero en momentos así necesitamos de otras. Fortalecer la comunicación entre nosotras nos ayuda a tener ese apoyo mutuo que necesitamos. Muchas veces nos sentimos solas en los territorios frente a situaciones muy complejas. Acosadas, criminalizadas, amenazadas. Nos fortalecen los intercambios: compartir experiencias y fuerzas de lucha. También la información: con tantos problemas que enfrentamos hemos perdido la noción de qué derechos nos corresponden.

Mejorar la participación en la toma de decisiones.

Atrevernos.

Hacemos también un llamado a la academia para que retomen los estudios de casos como forma de visibilizar nuestras luchas y para que se valoricen esas experiencias de resistencia como conocimiento.

Territorio Generación de ingresos desde la resistencia

Qué prácticas nos ayudan a emanciparnos:

Poner un valor a lo que hacemos, no solo monetario

Saber que nuestros productos tienen valor histórico, de memoria: llevan mucho cariño cuando los compran.

Juntarnos desde la inter generacionalidad.

Saber que nadie es más que la otra.

El interaprendizaje.

La colectividad: si no es colectivo no es de resistencia.

Construir territorio de afectividades: cuando nos juntamos no solo estamos tejiendo o bordando telas, sino también compartiendo cómo están nuestras vidas. Nadie nos pregunta eso en ningún otro lado: cómo estamos por dentro. Nos es un espacio maquila, es un espacio sin tiempo.

Poner en el cuerpo, sentimiento.

Poner el alma a los números.

Las alianzas.

Generar ingresos desde la resistencia.

Disfrutar haciendo lo que hacemos.

Poner nosotras las condiciones en las que queremos estar.

Saber qué me da vida y qué me la quita: colocar la vida en el centro de las decisiones.

¿Qué cosas de nuestras prácticas nos someten?

Que el conocimiento que generamos sea devuelto y no expropiado.

La doble jornada.

El agotamiento físico.

No delegar responsabilidades.

Las posiciones de las organizaciones mixtas y oenegés.

Que el cuidado de la biodiversidad esté asignado a las mujeres es hoy una carga muy pesada.

Imponernos a las compañeras.

¿Qué podemos hacer juntas?

Ayudarnos a profundizar y sistematizar.

Territorio Cuerpo

Qué prácticas nos ayudan a emanciparnos:

Organizarse con otros y otras. Relacionar los cuerpos. La colectividad.

La emancipación pasa por tener una apuesta. La nuestra es tener libertad

Reconocernos como seres con contradicciones. Somos parte del problema y de la solución.

Saber que se llega de poco, y que no se trata de llegar a un solo punto. La autonomía es una propuesta política múltiple.

Sabernos diversas, diferentes, plurales.

Dialogar. Intercambiar conocimientos y experiencias.

La solidaridad.

La complicidad desde la pluralidad.

Qué cosas de nuestras prácticas nos someten:

En nuestros cuerpos muchas veces internalizamos el sistema de opresión. No es fácil romper con los fundamentalismos que cargamos.

Decidir no es un acto sencillo: hay que tener información, posición política, soporte.

A veces damos cabida a la presión cuando no cuestionamos o no nos cuestionamos.

Negar lo que los cuerpos sienten.

Negar las diferencias: hay formas distintas de ser y estar.

La división sexual, racial y mercantil del trabajo.

Naturalizar o invisibilizar el entramado de poderes.

No identificar qué tipo de poder o qué potencia tiene el modelo hegemónico en nosotras.

Los juicios, los prejuicios, la manipulación, la descalificación.

¿Qué podemos hacer juntas?

Juntar visiones para ver cómo ser articulan y pensar qué es estar juntas: ¿es una propuesta política, es una apuesta, es un pacto?

Capacitación.

Autodefensa.

Formación.

Producción

Territorio Defendemos y recuperamos territorios

Qué prácticas nos ayudan a emanciparnos:

La defensa de la colectividad, el trabajo organizativo, la memoria histórica, la tenencia colectiva de la tierra.

Nuestras múltiples estrategias de lucha: resistencia, infidencia, plantones, pronunciamientos, marchas, comunicación hacia afuera y hacia adentro, denuncias, etc., etc.

Que cosas de nuestras prácticas nos someten:

Fragmentación de luchas.

División de las mujeres.

Burocratización.

Dependencia del mercado.

Cuando nos colocamos subordinadas.

Cuando no tejemos redes.

Cuando hay competencia.

Cuando reproducimos discriminaciones racistas, de edad, de identidad.

Cuando excluimos a otras compañeras.

Cuando perdemos el sentido crítico feminista ante los gobiernos progresistas.

Cuando nos incorporamos a dinámicas patriarcales de poder.

La dificultad para unirnos y respetar diferencias e ideológicas.

¿Qué podemos hacer juntas?

Analizar críticamente las condiciones en las que vivimos.

Encontrar lo común.

Organizarnos y formarnos colectivamente.

Tener claro los objetivos: emancipación, autonomía y dignidad de cuerpos, territorios y Madre Tierra.

Construir nuevas formas de vidas y nuevas narrativas que fortalezcan nuestras luchas.

Defender colectivamente nuestros derechos.

Valorar el sentido político de la lucha de las mujeres.

Cuidarnos, apoyarnos, entendernos y respetarnos en esta diversidad.

Encontrarnos.

Territorio Mesoamérica

Qué prácticas nos ayudan a emanciparnos:

Nuestra historia, memoria y raíces.

Reconocernos parte de la red de la vida.

Fomentar el respeto.

¿Qué cosas de nuestras prácticas nos someten?

No hablar de nuestros saberes y memoria.

Cuando el trabajo de cuidado recae sobre nosotras.

La división sexual del trabajo.

No recordar que ninguna violencia forma parte de nuestra tradición cultural.

Los hombres antes ayudaban cuando las mujeres tenían muchos hijos, ahora hay que concientizarlos para que retomen esa tarea.

Buscar la coherencia entre conocimiento y práctica.

Hay prácticas ancestrales, como la dote, que son costumbre que no ayudan a liberar a las mujeres: las venden.

¿Qué podemos hacer juntas?

Intercambios de experiencias.

Colectivización de prácticas.

Compartir.

Escuchar.

Aprender nuevas prácticas.

Difundir a los hijos valores de responsabilidad compartida.

Fortalecer nuestras organizaciones.

Alianzas.

Territorio Madre Tierra y cuerpo

¿Qué prácticas nos ayudan a emanciparnos?

El empoderamiento colectivo.

El autocuidado y cuidado colectivo.

Las alianzas.

La sensibilización.

La información.

El fortalecimiento de la identidad.

El derecho a decidir.

La defensa de derechos.

Producir sistemas agroforestales sostenibles.

La diversidad de cultivos.

¿Qué cosas de nuestras prácticas nos someten?

La desvaloración.

El desconocimiento de nuestros derechos.

El cansancio de nosotras y de las otras.

La recarga de trabajo.

Las enfermedades.

La doble jornada.

El consumismo.

La religión.

El liderazgo autoritario.

La división de roles.

La reproducción de la educación tradicional.

El machismo, la violencia.

La autolimitación de nuestros derechos.

¿Qué podemos hacer juntas?

Una plataforma de economía feminista.

Redes de la vida.

Denuncias, alertas.

Promoción de productos y saberes.

Alianzas y redes de apoyo.

Reconocimiento de liderazgos.

Campañas regionales.

Promover la agroecología como alternativa económica.

Denunciar los desplazamientos forzosos.

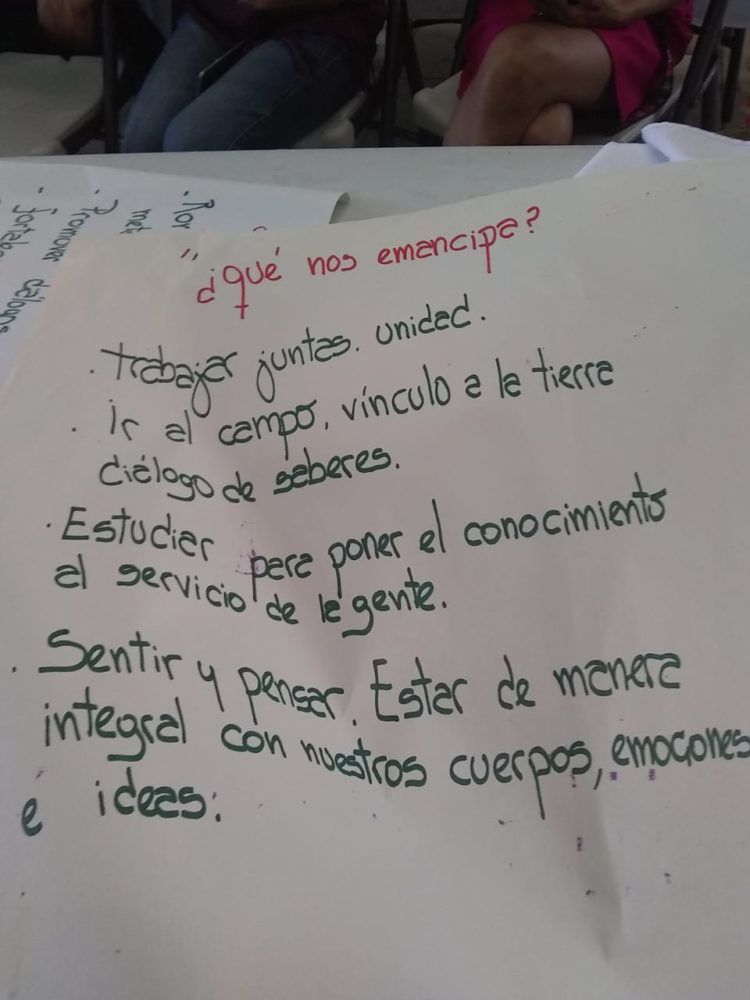

Territorio Archipiélagos Académicos

¿Qué prácticas nos ayudan a emanciparnos?

Trabajar juntas.

Compartir espacios como este, que nos enriquecen, nos complotan y nos hacen felices.

Trabajar con otras mujeres de las que aprendemos y nos ayudan a aterrizar.

El diálogo de saberes.

Estudiar.

Sentipensar.

Desconectarnos con las lógicas de la Academia.

¿Qué cosas de nuestras prácticas nos someten?

Resignarnos y renunciar.

Aceptar las reglas de juego del sistema.

Olvidar que la Academia es un sistema.

Crear indicadores para medir sentimientos y padeceres.

Las miradas unilaterales, sin diálogo.

Aseverar “asi son las cosas” y “así es el conocimiento” cuando sabemos que el mundo está hecho de muchos mundos y de muchos saberes.

Homogenizar la diversidad.

La competencia.

La adopción de modelos de explotación y acumulación académica.

El copy page.

Aceptar la maquila del conocimiento.

El discurso saber-poder.

¿Qué podemos hacer juntas?

Romper las reglas, las prácticas y las disciplinas.

Construir saberes y nuevas fronteras.

Promover diálogos intergeneracionales.

Fortalecer los encuentros y el trabajo conjunto.

Descolonizarnos y despatriarcalizarnos: reconocer que es complejo hasta pronunciar estas palabras

Una red de apoyo.

Cultivar vínculos afectivos.

Ayudarnos a armonizar los roles y la vida académica. Esa armonía no la podemos alcanzar solas: comprometerse con roles del cuidado es tarea común.

Compromiso político: América Latina está ardiendo y nuestro posicionamiento es urgente y necesario.

La producción de conocimiento situado.

Las interdisciplinas.

Defender la educación pública como un derecho humano es central: es la defensa de un territorio colectivo.

Leer la vida

Nos dirá Tita Torres, finalmente, como cierre y también como horizonte:

“Aquí no hay palabras ni de Dios ni definitivas. La propuesta de agruparnos por territorios no geográficos ni administrativos nos desorganizó la estantería porque no sabíamos dónde poner las cosas, pero tenemos ahora un resultado robusto, diverso y provocador. Es muy desalentador reunirnos para hablar sólo sobre las desgracias, también hay que hablar sobre las gracias y por eso es bueno reconocerlas colectivamente. El resultado deja ideas muy claras sobre qué nos ayuda de nuestras prácticas. La mirada sobre lo que estamos haciendo mal: de ahí nos llevamos mucho también. Y sobre qué podemos hacer juntas, incluso con otras que nos están acá.

No hay conclusiones porque las pusimos en cada cosa que hicimos juntas.

Nos vamos con algo más de lo que trajimos.

A bailar, porque lo logramos.”

Bailamos, entonces, con la música que nos trajo la cantautora guatemalteca Devorah Rahel y al ritmo de la alegría que generan los logros colectivos y los abrazos.

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 2 semanas

Revista MuHace 2 semanasMu 204: Creer o reventar

MúsicasHace 4 semanas

MúsicasHace 4 semanasSusy Shock y Liliana Herrero: un escudo contra la crueldad

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasQue viva el periodismo: las respuestas a los ataques a la prensa

AmbienteHace 2 semanas

AmbienteHace 2 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasLos vecinos de Cristina