Nota

Un astillero recuperado: cuando emerge el Titanic

El astillero SANYM, en la Isla Maciel, está desde hace unos meses en manos de la cooperativa de trabajadores Almirante Brown, que ha logrado reflotarlo y darle un horizonte productivo. El principal impulsor de la cooperativa fue, a la vez, protagonista de una historia increíble durante el período más tenebroso del país. Cómo se enlazan pasado, presente y futuro, en una charla sobre la vida y la política junto al Riachuelo.

La conversación es un oficio sorprendente.

En la Isla Maciel, junto al denso líquido que forma el Riachuelo, las autopistas que lo cruzan, las barcazas que se le atreven, y las grúas que parecen dinosaurios muertos de pie, la charla fluía con respecto a la cooperativa Almirante Brown, que recuperó un astillero fundido y en seis meses logró pasar de 48 a 62 trabajadores.

Pero de pronto el relato sobre luchas obreras en los astilleros se enlazó con la vida de película (de película de terror, al menos en parte) de don César González, 64 años, víctima de lo peor de la historia argentina, pero protagonista también de este tipo de experiencias que acaso formen parte de lo mejor.

El caso del astillero no tiene los componentes escénicos de otras luchas por la recuperación de fábricas. Aquí no hay pequeños partidos con sus grandes banderas, no hubo una resistencia heroica, policías ominosos, ni patronales delictivas, hasta ahora.

El visitante debe bajar el viejo puente que une La Boca con Avellaneda. Una estación de servicio es el punto de encuentro para que algún integrante de la cooperativa sea guía y salvoconducto en la Isla Maciel, a la que se llega eludiendo pilares de autopistas y transitando calles que los productoes de Hollywood deberían conocer para rodar escenas de crímenes, persecusiones y suspenso en zonas portuarias: sin chauvinismo, este paisaje es mucho más inquietante.

Un error de cálculo, pasarse una cuadra o desembocar en una calle incierta, puede significar estar en tierra de nadie, según los propios habitantes de la zona. Tierra de nadie significa ser asaltado, o cosas peores, según los mismos voceros. Una de las calles que llega al astillero parece propiedad de una «conteinera», como llaman a la empresa dedicada a carga y descarga de containers Expolgan, que detiene camiones y los revisa interrumpiendo el tránsito sin miramientos, y que ha cortado incluso toda la calle Juan Díaz de Solis que bordea al Riachuelo (suele suponerse que las calles son públicas). Afortunadamente los señores de Expolgan no han decidido aún cobrar peaje o pedir documentos, en este país tan extraño.

El astillero Almirante Brown ocupa 36.000 metros cuadrados. Hay galpones infinitos para fabricar naves, hay cadenas gigantescas con eslabones desmesurados, hay un varadero para las reparaciones al que se arrastran con las cadenas los barcos extraídos del agua, y hay un paisaje de engañosa mansedumbre y agua pastosa que lame los barcos viejos y las grúas muertas. A lo alto se ven los autos que vuelan por las autopistas y los puentes sobre el Riachuelo.

Del otro lado hay una isla llamada Buenos Aires.

El astillero SANYM trabajó durante unos 30 años hasta que en julio del 2001 se transformó en una nueva víctima del modelo económico. Menem lo hizo. Sus galpones tienen cuatro naves y puentes grúas de 10 y 15 toneladas, grúas móviles de hasta 90 toneladas, un muelle de 120 metros y el varadero para embarcaciones de hasta 600 toneladas y 110 metros de largo (o de eslora, en la jerga del oficio). No sólo tiene capacidad para reparar a nuevo cualquier artefacto flotante que se ponga allí, sino que los galpones son para la construcción de barcos.

Todo esto se fue hundiendo como un Titanic que chocó contra el témpano económico que congeló y averió a tantas industrias. El dogma del uno a uno cambiario convirtió a la Argentina en uno de los países más caros del mundo, y cualquier compañía naviera prefería hacer sus reparaciones o sus pedidos en otros países más razonables.

El presidente de la cooperativa, Horacio Rodríguez (31 años) cuenta que hubo un intento del fundador y propietario, Raúl Poetti, quien consiguió obras como la de los «puentes rojos» que permitieron ensanchar la General Paz, de Buenos Aires, y los puentes giratorios de Puerto Madero. Pero lo hizo gracias a presupuestarlas a precios tan bajos, que no pudo mantener el esquema de la compañía, y se endeudó para poder cumplir con las obras. Al menemismo le sucedió la etapa de catalepsia conducida por Fernando de la Rúa. El 17 de julio del 2001 los 120 obreros del astillero recibieron sus telegramas de despido.

Venían cobrando sus sueldos, cobraron de a poco sus indemnizaciones y empezaron a buscar otros trabajos. Algunos pudieron engancharse en las empresas de las que SANYM era proveedora. Pero la mayoría quedó rondando Dock Sud, Isla Maciel, y las calles de Avellaneda, sin respuestas sobre su propio destino.

Horacio, que era delegado gremial, se había comprado una bicicleta para ir y volver al astillero sin gastar dinero en dos colectivos. Sus hijos tienen 6 y 4 años. Fue uno de los que quedó sin encontrar trabajo. Había comenzado como peón, en el escalón inicial del astillero, pero ya había pasado a calderería, oficio de mayor rango y prestigio.

Del lado de afuera de la verja quedó también el otro delegado, César González, con su experiencia de sesentón y sindicalista de toda la vida, sus ojos achinados tras los anteojos, y con una idea proferida con calma y rapidez: «Tenemos que hacer una cooperativa».

No fue demasiado escuchado en aquel momento. Un año largo después, en septiembre del 2002, González seguía repitiendo su consejo, pero había algo diferente: la paridad cambiaria rota, lo que permitía pensar en el proyecto del astillero como algo más que un sueño loco. Fueron 14 los obreros que se reunieron en una plaza de Camino General Belgrano y Pasco, en Ezpeleta. Se propusieron intentar la cooperativa. Hablaron con uno de los abogados especializados en el tema, el doctor Luis Caro. Colaboró el Sindicato Argentino de Obreros Navales, SAON. Hablaron también con el intendente de Avellaneda, se abrieron algunos contactos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el ministerio de la Producción.

Se redondeó una idea: ofrecerle al propietario alquilar el astillero. Dice Rodríguez: «Poetti aceptó, dándonos 6 meses de gracia. Después, nos cobraría mensualmente el 5 % de lo que facturáramos». ¿Por qué tanta generosidad? Dos hipótesis de Rodríguez: «Una es que me parece que quiere todo esto, y que no se resigna a verlo cerrado. Cada tanto viene y se toma un cafecito, charla un rato. La otra es que puede suponer que si esto se reactiva a él lo beneficie y en algún momento pueda recuperarlo o venderlo». Oscar Selser, otro integrante de la cooperativa, agrega: «Ojo, que al poco tiempo de alquilarnos el astillero, llegó la quiebra. Son 4 millones de dólares. Podría pasar que alguien compre la quiebra para quedarse con todo».

En cualquier caso, toda variante que no tenga en cuenta a los integrantes de la cooperativa tiene un final que anuncian sin alardear: «Conflicto».

Sin embargo, hasta ahora esa palabra no figura en el diccionario de este caso. «No fue dura la lucha, más bien lo contrario. Había contrato de alquiler, nos formamos como cooperativa, empezamos a tener bastante trabajo, primero con dos pesqueros marplatenses, y a partir de ahí nos está yendo bastante bien» dice Rodríguez. Actualmente son 62 los integrantes de la cooperativa, contra 48 que había en diciembre del 2002 cuando reingresaron al astillero. Cada uno gana entre 800 y 1.000 pesos o poco más, según el mes. «Estamos al revés que Brukman, ahí hay conflicto, acá no» dice Rodríguez, frase que pronuncia sin tono alguno, como un dato.

¿Por qué César González insistió tanto con la cooperativa? Con la sonrisa del que hace una travesura, dice: «Por viejo. Había experiencia de otras cooperativas y yo venía de una vieja escuela. En la industria naval no es nuevo el cooperativismo. Se intentó siempre. A veces fue exitoso. Hubo una cooperativa acá en la Ribera, La Unión, que llegó a tener 300 operarios. En los tiempos de los milicos, fueron cayendo, hubo persecusiones, y también coacción de empresarios reaccionarios, digamos».

César dice que esa experiencia fue importante «por la solidaridad, incluso con gente militante despedida de sus trabajos, o que estuvieron presos». César aclara que no estuvo en La Unión. Era secretario de organización y de asuntos gremiales del SAON, pero tras el golpe de Estado de 1976 el sindicato fue intervenido. César volvió a su puesto en el astillero Príncipe, Menchi y Penco.

Allí trabajaba con el padre de Horacio Rodríguez, el actual presidente de la Amirante Brown, que escucha el relato de César con un silencio tenso.

Una madrugada, cree que el 19 de septiembre de 1976, unos autos se detuvieron frente a la casa de César González, en Ezpeleta. Tenía dos hijos de 5 y 3 años. Iban al jardín de infantes. En 1975 había quedado viudo. En la casa vivía su cuñada, que cuidaba los niños. César cree que los que llegaron estaban de civil, y algunos de fajina. Hubo golpes en la puerta, también lo golpearon a él, comieron las frutas que había en la heladera, le usaron una valijas para llenarla de todo lo que podían robarse, le birlaron hasta un monedero, y lo arrastraron hasta la camioneta.

Esa madrugada se convirtió en un desaparecido.

¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido? «Poco» contesta. «Unos 25 días», dice con el estilo nada quejoso del que sabe que al menos está vivo para contarlo. Presume que lo capturó la Armada, y lo depositaron en un centro clandestino de la policía bonaerense. «Debía ser la montada de Wilde, por algunos datos que fui conociendo».

¿Qué pasó en esas semanas de secuestro? César, sin cambiar nunca el tono sereno de su relato, dice que no lo torturaban todos los días. «Me habrán torturado unas cinco o seis veces. Te desnudaban, te ataban, te ponían la picana eléctrica en las orejas, en el torso, en los testículos, todo. Pero no solo a mí: a todos». Lo aclara como quien no quiere agrandar su propio padecimiento.

Algunas veces los captores de González tenían brotes creativos: «Una vez me hicieron sentar sobre unos papeles que estaban embebidos en nafta. El milico prendía un encendedor. ¿Querés fumar? Me decía. Yo le dije ‘no fumo’. ‘Mentira’ me contestó, ‘si en tu mesa de luz había un atado de cigarrillos’. Yo le dije: sí, pero ya dejé». González lo cuenta sonriendo. A la distancia resulta casi una anécdota simpática, aunque no ha olvidado el olor del combustible, y la sensación de ver cerca aquella llama.

Mirando hacia uno de los galpones del astillero, César dice que le causó mucha impresión que en el espacio de 1×2 en el que lo habían depositado con otras dos personas, vendadas como él, arrojaran muertos. Se corrige: «Muertos no. Tipos agonizantes. A mí me tiraron a un viejo que antes había estado conversando conmigo. Querían que dijera dónde estaban sus hijos. Él decía que no sabía. Lo apretaron toda la noche. A la mañana lo tiraron en mi sucucho. Y murió al lado mío, el hombre».

La situación permanente era el griterío, por los tormentos. Todo el día, en distintos turnos. «Era una fábrica de tortura» dice César, acuñando una definición perfecta. A lo sumo había un par de horas de descanso algunas mañanas, pero luego el griterío se reiniciaba. «Ahí varios los torturaron hasta matarlos. Pero a veces pedían médico: a algunos los querían vivos». ¿Qué preguntaban? «Si conocés a tal o a cual. Esas cosas».

La comida era intragable, dice. «Una especie de afrecho de maíz de polenta crudo. Aunque tuvieras hambre te daba asco, ganas de vomitar». Una noche les alcanzaron ese engrudo. «Pero el policía dijo por otro tipo que estaba ahí: ‘a ese no le den’. No me acuerdo qué palabras usó, pero dio a entender que al tipo lo iban a matar. Todavía me acuerdo que el milico dijo eso, y yo lo escuché al tipo tragar la saliva».

César González ya no mira por la ventana hacia el galpón, sino de frente, de pie y con las manos en los bolsillos. El astillero dejó de existir. Recuerda particularmente dos situaciones.

Una:

«Hubo una noche que trajeron a unas diez personas, las bajaron a las patadas las torturaron toda la noche. Ahí estabas, pared de por medio, escuchabas todo. Los mataron torturándolos. Después los agarraron como a bolsas y los tiraban arriba de una camioneta. Fue la noche más espantosa de mi vida».

Dos:

«Yo estaba solo en el sucucho, y un día meten a una piba desnuda. Tendría 17, 18 años. Yo estaba con la venda, pero era de una tela que algo veías. Le pregunté bajito qué le había pasado. Me dijo que tenía una amiga militante, pero se la llevaron a ella. La madre la regañaba por esos amigos. Me contó que la metieron en el baúl de un auto, la sacaron, la pusieron en el asiento de atrás, y la violaron 6 ó 7 milicos. Me dijo ‘a mí me van a soltar, porque yo no ando en nada, no tengo nada que ver’. Pero a mí había algo que me llamó mucho la atención: no tenía capucha. Y ahí, cuando no tenés capucha, estás listo» dice González, sin un gesto.

Al día siguiente se llevaron a la chica. Al rato un policía se acercó con tono cómplice al sucucho: «¿No te la cogiste?». González balbuceó una negativa. El policía dijo: «Sos un boludo, ya no existe más».

César dice: «Nunca me pude acordar de cómo se llamaba esa chica. Todavía me arrepiento porque podía salir algún dato. Pero nunca me pude acordar».

César González cree que está vivo por la intervención del entonces embajador alemán, y también del obispo de Quilmes, Antonio Quarracino, influido a su vez por la democracia cristiana alemana. «Resulta que había estado en Alemania, invitado como sindicalista para conocer empresas cooperativas y con sistemas de gestión diferentes, con más control obrero». Tales gestiones, ante los propios marinos, parecen haber logrado la liberación, que se efectivizó a orillas del arroyo Sarandí.

«Conmigo había caído el secretario del gremio y diputado nacional Ricardo De Luca. Quedó mal, pobre, muy afectado. No quedó claro en sus cosas. Hace tiempo que no lo veo, pero estaba mal, se olvida mucho, dice cosas incoherentes. Y otro delegado, Estanislao Vallejo, tuvo hemiplejía. Por lo menos mentalmente no quedó mal. Yo no sé si quedé mal o bien. Pero quedé».

Don César tiene necesidad de aclarar que él no era guerrillero. «Me peleaba con los del ERP y tenía parientes de los Montoneros, pero yo les decía que nos iban a hacer mierda a todos. ‘Van a hacer pelota todo un movimiento revolucionario porque no estamos en condiciones de hacerles frente’. Y así fue. No había lógica en lo que hacían. Yo estaba en lo gremial, lo de las cooperativas, teníamos la posibilidad de ir avanzando en nuestras reivindicaciones y en las luchas. Esto no era Cuba, para hacer desde abajo una revolución».

César volvió del arroyo Sarandí a su casa, al tiempo lo intimaron a volver al trabajo en el astillero. Volvió. Al tiempo un compañero le recomendó irse de allí. «Te van a matar» le informó con una certeza que fue convincente para González. Marchó a Corrientes, y allí se incorporó a una cooperativa, llamada también Almiratne Brown, en la que trabajó hasta entrada la democracia.

Tal vez por eso mismo, estar trabajando en Corrientes, su historia jamás fue contada ante el periodismo, ni figura en los registros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Siguió el juicio a las juntas militares. «Una alegría indescriptible fue eso».

El astillero para el que trabajaba la cooperativa se fundió, y don César volvió a Buenos Aires, y a su viejo sindicato, como responsable de la obra social.

La administración Alfonsín comenzó el declive de la industria, según lo ha vivido don César, y liquidó lo que quedaba. «Es que Menem tenía el mismo plan que los militares con Martínez de Hoz y Alsogaray. Son todos lo mismo. Todos muy meticulosamente cuidados por los americanos. Lo que no hicieron con los militares, lo hicieron buscando a éste». Don César se siente peronista de toda la vida, «aunque te confieso que con muchas preguntas, sobre qué significa ser o no ser» susurra, con lo que bien podría ser una corriente política mayoritaria en la Argentina: el hamletismo.

Reaparecen el astillero, el Riachuelo, el futuro. Don César dice que le ve porvenir al astillero, si es que el país logra reactivarse. Horacio Rodríguez, a quien trata como a un hijo, comenta que están por cerrar un negocio con una mina colombiana, donde un argentino descubrió que podrían abaratar costos cargando carbón en barcazas en lugar de utilizar cientos de pequeños camiones por los desfiladeros de las montañas. La construcción de las barcazas podría representar unos 900.000 dólares.

Don César dice que, de lo que tiene dudas, es de que el establishment económico deje crecer el proceso de recuperación de fábricas y empresas. «Acá no cambió el modelo, sigue habiendo mucha cosa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y van a querer cortar esto. Habrá que ver qué hacen los que gobiernan. Y también habrá que ver qué hacemos los trabajadores» dice achinando los ojos con una sonrisa.

Su teoría es que el modelo neoconservador no ha logrado nada productivo. «Y acá se está demostrando que nosotros también sabemos hacer las cosas. Hasta hubo compañeros que trababan en otros lugares y se vinieron aquí. ¿Sabe por qué? Porque el hombre acá se siente más libre y más creativo». ¿Por qué? «Porque nadie lo presiona, se presiona él mismo para hacer las cosas bien. Y creativo porque antes si faltaba algo, algún material, el hombre se sentaba a esperar a que se lo trajeran. Ahora en cambio lo fabricamos nosotros mismos. Falta un caño, una pieza, nos ponemos a ver cómo la reemplazamos sin comprarla. Es lindo eso, hay una cosa de reglas de arte».

¿Qué necesitan? El permiso para el uso de las tierras, que también son pretendidas por el gigantesco vecino Expolgan que, de obtenerlas, obtendría un muelle más cómodo. Necesitan también acceso a créditos razonables, para la compra de materiales. Necesitan que el senado bonaerense ratifique la media sanción de diputados, de expropiación de los bienes muebles. Y más que nada necesitan que los dejen tranquilos, trabajando, sin impedimentos.

Don César considera que solidaridad es lo siguiente: «Eramos 40, ahora somos 60, y podemos llegar a ser 400. Todos viviendo y ganando más o menos bien».

Me muestra unas chapas, y cómo las convierten en piezas navieras. «¿Ve? Con estas cosas, cuando nos quedamos sin nada, inventamos soluciones nuevas».

Después de pronunciar tal programa político y social, el hombre se mete las manos en los bolsillos, y le da la espalda al Riachuelo. Con su cortesía de otro siglo, pide disculpas por interrumpir el sorprendente oficio de la conversación.

Hay una razón que los lectores -a esta altura- sabrán valorar en todo su significado: don César debe irse a trabajar.

Nota

Hielo Azul y Perito Moreno: los glaciares en peligro de extinción

El último monitoreo realizado en la temporada 2024 y 2025 indica que el frente de ambos retrocedió en promedio 60 metros y que perdieron 30 metros de espesor. Advierten que la situación se agravará si se modifica la Ley de Glaciares, proyecto oficialista que se debatirá en el Senado este jueves que busca incrementar el nivel de destrucción de esos bienes comunes para favorecer la megaminería.

Por Alejandro Pairone/ Tiempo Argentino (www.tiempoargentinoar.com.ar)*

“El acelerado retroceso enciende las alarmas y debe considerarse a la hora de la planificación y gestión de los recursos hídricos en el corto y mediano plazo”. La frase marca el tono inquietante que expresa el informe oficial sobre el último monitoreo de los glaciares Hielo Azul y Perito Moreno, ubicados al noroeste del El Bolsón.

Al igual que muchos otros a lo largo de la Cordillera de los Andes, ambos ventisqueros pierden su masa a una velocidad creciente y anticipan severos problemas con el abastecimiento de agua en las cuencas circundantes, además de las poblaciones aledañas y sus zonas rurales.

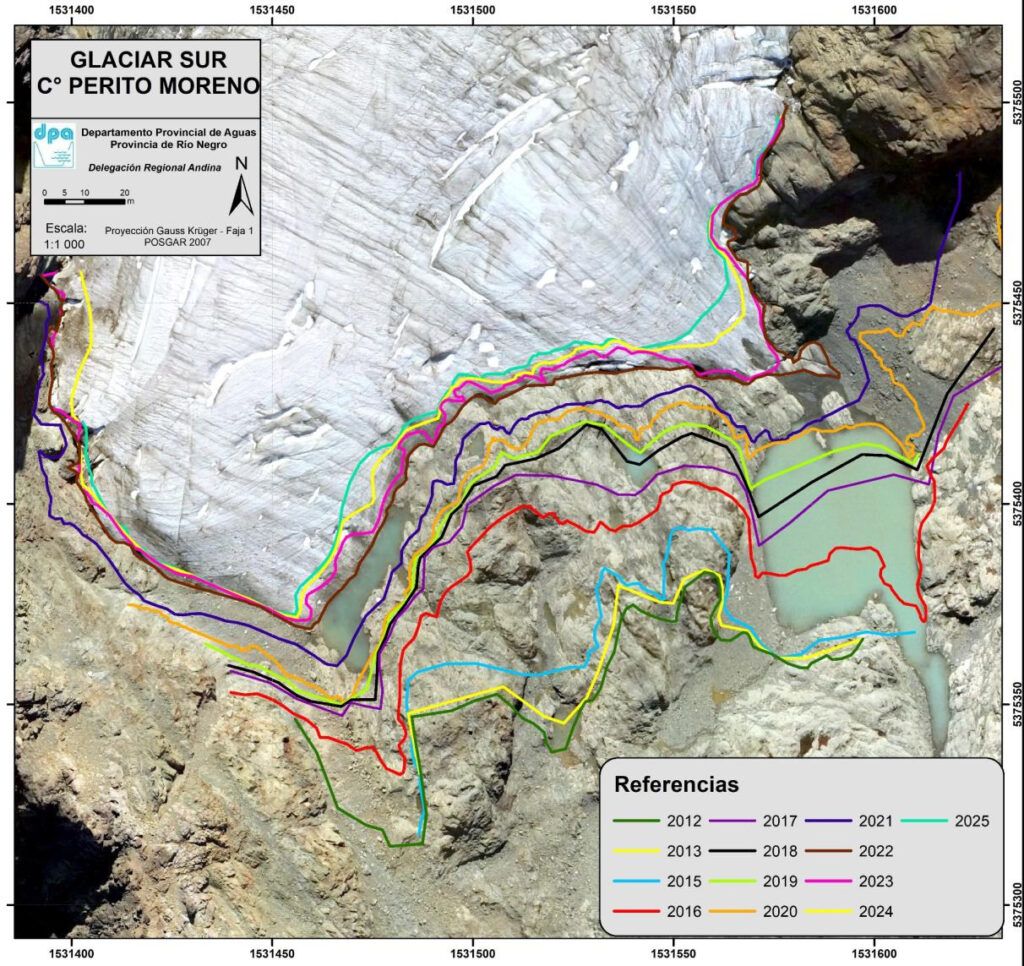

Los datos surgidos del último monitoreo realizado en la temporada 2024/2025 (los de 2026 se conocerán en abril) confirman la tendencia advertida desde que se iniciaron las mediciones en 2011: entre los extremos del registro, el frente de ambos glaciares retrocedió en promedio 60 metros, con una velocidad media de 5 metros anuales; ambos perdieron unos 30 metros de espesor y redujeron la superficie de hielo en un 47,5%, el Perito Moreno, y en 23% el Hielo Azul.

El marcado retroceso de los ventisqueros de El Bolsón se contextualiza en el rigor del cambio climático que en la zona aumentó las temperaturas promedio en más de un grado centígrado y redujo las precipitaciones casi en un 20%, según los datos del monitoreo.

Pero se verá significativamente agravado si el bloque de poder gobernante referenciado en el presidente Javier Milei logra esta semana modificar la Ley de Glaciares con la intención de habilitar la megaminería en los ambientes periglaciares, lo que ocasionará una crisis ambiental irreversible.

Los datos duros del informe son estremecedores. El Glaciar Hielo Azul, ubicado entre los 1700 y los 2170 metros de altura en el cerro homónimo, pasó de tener una superficie de 51,5 hectáreas en 2012 a menos de 40 en 2024, lo que equivale a una reducción del 23%; el espesor del hielo decreció 33 metros en igual período con una pérdida promedio de dos metros anuales pero picos abruptos de hasta siete metros, como se verificó en 2021.

Desde 2012 el Hielo Azul perdió una masa de 1.711.069 metros cúbicos de hielo, lo que equivale a un flujo de agua de 54 litros por segundo. Son 4.665.600 litros por cada día del año que se pierden de un glaciar y ya no serán recuperados.

El glaciar Perito Moreno, en la peor situación

Ubicado entre las cotas 1950 y 2040 del cerro del mismo nombre, donde además como si fuera poco hay un centro de esquí concesionado a un empresa ligada familiar y societariamente a Lago Escondido, el Glaciar Perito Moreno padece una situación peor que la del Hielo Azul: sólo en la última década (2016/2025), perdió el 47,5% de su superficie, al caer de 93.174 metros cuadrados en 2016 a 48.925 metros cuadrados en 2025.

Desde 2012 el Perito Moreno perdió 28 metros de espesor y su frente retrocedió 56,6 metros, a un promedio de cinco metros anuales pero con picos de 10 metros entre 2015 y 2017. Solo desde 2020 su masa de hielo se redujo en 717.109 metros cúbicos, equivalente a una pérdida de dos millones de litros de agua por día. Tal es su estado de debilidad que en 2022 el frente del Glaciar se fracturó en dos masas diferenciadas.

Tanto el Hielo Azul como el Perito Moreno son insustituibles para el abastecimiento y estabilización de las cuencas hídricas que derivan hacia un entramado de cursos de agua que riegan el Paraje Rural Mallín Ahogado, por el rio Pedregoso, y a las localidades de El Bolsón y Lago Puelo, por el Río Azul que desemboca en el Lago Puelo. Millares de familias y de actividades rurales, educativas y turísticas dependen de ese ecosistema en peligro.

Los dos glaciares se encuentran dentro del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (Anprale) que depende del Gobierno de Río Negro. Pero ni los responsables del Anprale ni las autoridades provinciales parecen tomar con seriedad la grave situación ambiental, al permitir que operadoras privadas utilicen al Hielo Azul y al Perito Moreno para actividades turísticas, hasta con saldos trágicos evitables.

Retroceso del Glaciar Hielo Azul.

El 1 de febrero de 2023 una persona murió y otra resultó gravemente herida cuando hacían una excursión de trecking por una cueva del Hielo Azul que se derrumbó y los aplastó. Para entonces, el Estado provincial ya contaba con información sistemática y confiable sobre la endeble situación del Glaciar pero decidió desentenderse de la prevención y no controlar las excursiones por la zona.

Tampoco atienden las excursiones de trecking al Glaciar Perito Moreno que organiza en verano la empresa Laderas del Perito Moreno, concesionaria del centro del esquí. Fuentes provinciales confirmaron a Tiempo Argentino la ausencia oficial de controles y verificaciones de seguridad: “sólo hay que anotarse, como cuando se ingresa al Anprale”, revelaron.

Laderas del Perito Moreno además intenta construir un lujoso barrio privado en la base del centro de esquí desde hace más de un década, sobre un Área Natural Protegida (ANP). Para ello cuenta con el respaldo de la multinacional Hidden Lake (Lago Escondido) del indultado exconvicto Joe Lewis, el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente local Bruno Pogliano, quien fue contador de la empresa y es uno de sus mayores lobbistas.

Las mediciones anuales de los Glaciares las realizan desde 2012 técnicos y especialistas del equipo de Hidrometeorología del Departamento Provincial de Aguas (DPA) de Río Negro, luego de que la provincia adhiriera a la Ley 26639 que estableció el “Régimen de Presupuestos Mínimos para la protección de los Glaciares y del ambiente Periglaciar”, que ahora el régimen de los libertarios pretende desaparecer.

Cada año los especialistas rionegrinos hacen las mediciones que vuelcan a detallados informes que describen no solo la situación del hielo, sino también el contexto climático, su relación con el régimen hídrico y la evolución temporal. Son decenas de páginas con información, mapas, fotografías y tablas históricas que brindan un panorama preciso sobre tragedia ambiental.

“Los Glaciares constituyen elementos emblemáticos del paisaje andino, que deben ser estudiados, monitoreados y protegidos para conocerlos y preservarlos en su estado natural”, subraya el informe oficial 2024/2025.

*Esta nota es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Ciudadano (Rosario), Revista Cítrica (Buenos Aires), El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), Lavaca (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).

Actualidad

La lección de la historia: por qué y para qué un Estatuto del Periodista

Periodistas de distintos medios de comunicación de todo el país convocaron para mañana a las 10 una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación en defensa de la herramienta legal que protege el oficio periodístico y busca ser derogado con la reforma laboral del Gobierno. Esta nota cuenta cómo se lo logró construir este instrumento para resguardar no sólo el trabajo sino también la calidad y la diversidad de la información.

Por Claudia Acuña

La primera vez que los periodistas argentinos decidieron tener un día en el calendario tuvo una clara intención: señalar un parto. Lo que así nacía era una visión del rol político y social de la comunicación y sus actores, que hoy conviene recordar porque las circunstancias se repiten burdamente. Por entonces, lo que aquellos periodistas pretendían era un marco legal acorde con las transformaciones que habían convertido la producción de la noticia es un negocio monumental e impune, amparado en protecciones y prebendas que se justificaban con el escudo de la libertad de expresión. Aquellos periodistas se hicieron entonces una pregunta clave: ¿son las empresas las que garantizan ese derecho social? ¿O se amparan en él para defender sus privilegios? Para responder este dilema, el Círculo de la Prensa de Córdoba organizó un Congreso Nacional de Periodistas que se llevó a cabo en la capital mediterránea el 25 de mayo de 1938. La invitación tenía objetivos concretos: evitar “las formulaciones líricas” y obtener “resultados prácticos”. El trabajo de los delegados dio como resultado el borrador del Estatuto del Periodista –que lograron imponer seis años después- y la consagración del 7 de junio como la fecha marcada en el calendario para pensar qué representa “la libertad de pensamiento”, tal como definió uno de los principales impulsores del encuentro, el periodista Octavio Palazzolo. Las dos cosas fueron resultado del cambio de paradigma con el que aquel Congreso enfrentó la cuestión: el Estado garantiza la libertad de expresión cuando protege la labor de los periodistas y no a las empresas.

El cambio que representa esta mirada es producto de dos cuestiones centrales: una definición clara sobre la identidad del periodista profesional y una coyuntura histórica tan excepcional como la de hoy.

Por eso mismo, conviene recordarla.

Ser o no ser

En Rosario y en 2007 fue publicado el libro Prensa y peronismo[1] que dedica su primer capítulo a recordar esta historia. Su autor es James Cane. Se trata de una investigación sobre el contexto, sanción y consecuencia del Estatuto del Periodista, a quien Palazzolo –uno de sus principales redactores- presentó entonces con una frase que no pierde vigencia: “Ha resultado superior a la conciencia gremial, y hasta me atrevería a decirlo, al término medio de la mentalidad de los hombres que constituyen nuestro gremio”.

¿Por qué un Estatuto que fija las condiciones laborales de los periodistas profesionales tuvo y tiene una importancia estratégica en el análisis de la historia política de los medios de comunicación comerciales en la Argentina? En principio, tal como recuerda Cane en su capítulo, porque fue resultado de un proceso de transformación de la producción de la noticia, en particular y del periodismo mismo, en general. Una síntesis gruesa:

- Hasta comienzos del siglo XX, el periodismo argentino mantenía las características que le dieron origen: una forma de expresión de ideas de sectores sociales que intentaban, por medio de la prensa, defenderlas, difundirlas e imponerlas. Medio y periodistas estaban unidos en esas tareas. Los periodistas se consideraban a sí mismos y eran considerados por los demás como intelectuales cuyo único interés era el triunfo de sus ideas.

- En 1910 comienza otra historia: la del espectacular desarrollo de la prensa escrita. Señala Cane: “Esta transformación había convertido a la capital argentina en el mercado periodístico más grande de América Latina. A mediados de la Década Infame, cinco medios impresos –Crítica, Noticias Gráficas, La Prensa, La Nación y El Mundo– mantenían una circulación que superaba con exceso los 2 millones de ejemplares diarios. Hasta un diario de baja circulación para el contexto porteño, como el socialista La Vanguardia, equiparaba su tiraje con el de los diarios comerciales más vendidos en Chile y en Colombia”.

- Esta transformación alcanzó, por supuesto, a las relaciones de producción. Semejante crecimiento no podía sostenerse con camaradas de ideas y amigos de la causa.

- El periodismo se transformó en industria, pero sin reconocerlo. “Los dueños de los diarios insistían, en forma unánime, en que el carácter económico de un periódico seguía siendo accesorio a la función normativa de la prensa como vehículo de la opinión pública fiscalizadora de los actos del Estado. Hasta en las páginas de Crítica, un órgano que tanto hacía para cambiar las características de estos medios, se negaba que el diario fuera una entidad comercial. Esto era sostenido como una posición de principios, pero también como una forma de desmentir que la relación diario-lector estuviera basada en un intercambio mercantil antes que en una relación de afinidad espiritual”, apunta Cane.

- La diferencia entre ser y no ser una empresa comercial no era un mera cuestión filosófica, sino fundamentalmente legal. La actividad entera quedaba amparada por la Constitución, pero fuera de cualquier otra ley y sus trabajadores, sin derechos.

- Los trabajadores de la industria periodística comenzaron a exigirlos, acompañando la tendencia a la sindicalización que caracterizó esa etapa del país. Los gráficos y canillitas fundaron sus sindicatos. No así los periodistas, que no aceptaban reconocerse en un espejo proletario. En palabras de Palazzolo: “Por un lado estaban los que hinchados de una enorme vanidad seguían alimentando la leyenda del periodista […] quijotesco, heroico, que sólo vivía para difundir ideas; por otra parte estábamos los que habíamos superado ese magnífico pretexto, destinado a pagar sueldos de hambre, a enriquecer a las empresas o a solventar los lujos de algún director-propietario”.

- La innovación jurídica más temida vino sorpresivamente desde el Poder Judicial. Dos jueces federales dictaminaron a favor de los periodistas Manuel Sofovich y Oscar di Leo en las demandas por despido sin indemnización que habían entablado contra los dueños de Noticias Gráficas y La Prensa, respectivamente. El juez Eduardo Broquén fue particularmente claro en su rechazo de los argumentos de los abogados de La Prensa, quienes habían declarado que su cliente no podía ser clasificado como “comerciante” precisamente porque el diario del que era propietario se ocupaba exclusivamente de la difusión de noticias. Al contrario, para el juez, se trataba de “un establecimiento eminentemente mercantil” y los periodistas, por lo tanto, debían legalmente considerarse como trabajadores cuyos derechos estaban protegidos. Conviene aclarar que en esa época el diario La Prensa contaba con 1.698 empleados “invisibilizados” por la magia del argumento de la excepción, hijo ilegítimo de la libertad de expresión.

- “Esta situación de ambigüedad y conflicto daba nueva urgencia a dos cuestiones: ¿los periodistas eran realmente trabajadores? La necesidad de respuestas llegó a ser aún más perentoria luego de una serie de contradictorias decisiones judiciales frente a las demandas de los periodistas de la ciudad de Córdoba”, consigna Cane en su investigación. Ese fue el contexto que dio origen al Congreso Nacional.

- El 24 de mayo de 1938 –día anterior a la reunión– el Círculo de la Prensa cordobés dio un comunicado donde se buscó dejar en claro que el propósito de los delegados era, nada menos, que rearticular las concepciones hasta el momento dominantes sobre el significado de la profesión. «Sin razón que lo justifique”, declaraban los periodistas cordobeses, “se habla todavía de la ‘bella bohemia periodística’”, una noción que no hace otra cosa que inferir “un agravio a los más respetables trabajadores intelectuales con que cuenta la sociedad” en una negación anacrónica de las transformaciones que habían creado la prensa industrial moderna. El Congreso Nacional de Periodistas, en cambio, “rompe con estos conceptos novecentistas […] para colocar al gremio en primer plano, resuelto a ganar […] las garantías morales y materiales que considera justas para hacer posible su convivencia dentro del núcleo social”.

Así se proclamó el Día del Periodista y se redactó el Estatuto profesional. Cómo se logró que se convierta en ley es otra historia que también se parece a la de hoy.

La diferencia entre medios y opinión pública

Dice Cane en su capítulo:

“Además de reconocer que los periodistas eran trabajadores de empresas comerciales, el borrador del estatuto también introducía una modificación importantísima en una idea clave para la concepción decimonónica de los derechos de prensa, que a su vez servía de base para la jurisprudencia federal. Esto es, que el Estado necesariamente encarnaba la amenaza principal para el buen funcionamiento de los medios impresos de difusión”. El encargado de exponer este argumento fue el periodista Ernesto Barabraham, quien firmaba como Ernesto Maury en el diario La voz del interior. Su razonamiento fue el siguiente: “dada la complejidad de la división de trabajo en la prensa moderna, las relaciones entre periodistas y propietarios habían dejado de ser puramente privadas para convertirse en una cuestión pública. En las disputas cada vez más notorias entre periodistas individuales y propietarios de grandes diarios, sólo el Estado tiene la capacidad de ejercer una mediación y defender a los primeros, que son, al fin de cuentas, los que producen el contenido público de los diarios”. Los delegados no sólo aprobaron el borrador del proyecto presentado por Barabraham, sino que también establecieron la Federación Argentina de Periodistas (FAP), una confederación de las organizaciones de periodistas de todo el país que tendría por misión inmediata lograr la aprobación del proyecto por parte del Congreso nacional.

Pero la situación política de entonces estaba lejos de mostrar la cara de un Estado benefactor. “Si el autoritarismo del presidente Castillo hacía que el Estado pareciera cada vez más amenazador para los intereses de periodistas y propietarios, el Gobierno surgido del golpe militar de junio 1943 estuvo aún más dispuesto a usar la represión como elemento fundamental de sus relaciones con la prensa. El intento del régimen, encabezado por el general Ramírez, de crear un ambiente en el que la prensa quedara esencialmente silenciada, culminó con el decreto 18407, en el que el Gobierno dictó medidas estrictas de censura sistemática y –lo más novedoso– de carácter permanente”, sintetiza Cane.

¿Cómo un decreto de censura permanente fue derogado por otro que consagraba el Estatuto del Periodista Profesional? La respuesta tiene nombre y apellido: Juan Domingo Perón. El joven coronel que, desde el Departamento Nacional del Trabajo, venía gestando un intento de acercamiento a la prensa. El clásico razonamieto peronista de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos abrió la puerta a los periodistas delegados que presentaron el proyecto gestado en aquel Congreso de seis años atrás. “Las razones de la temprana inclusión de los periodistas en esta primera ola de reformas laborales no son difíciles de imaginar. Los periodistas ocupaban una posición clave en la producción y circulación de dos ‘mercancías’ fundamentales para la elaboración de cualquier proyecto político: información e ideología. Así, donde el régimen militar torpemente intentaba pacificar a la prensa a través de una censura férrea y no lograba mucho más que unificar a lectores, periodistas y propietarios en contra de la medida, el reemplazo del decreto 18407 por el Estatuto del Periodista significaba un cambio fundamental en la relación entre las autoridades y los medios de comunicación. Perón, en efecto, buscaba usar las divisiones de clase dentro de las redacciones no sólo para fracturar internamente a cada diario opositor, sino también para ganar la simpatía activa de los productores directos de buena parte de la información y la ideología que vastos sectores del público argentino consumían en forma cotidiana. En lugar de silenciar a la prensa, el Estatuto formaba una parte importante del intento más ambicioso de tener mayor influencia sobre la articulación de la llamada opinión pública”.

Las lecciones de ayer

“Considerar este decreto como una simple jugada por parte de Perón y las autoridades militares para ‘cautivar a los trabajadores de la prensa’ (Sirvén, 1984: 24) deja de lado el rol fundamental y consciente que los propios periodistas desempeñaron en la evolución de las relaciones entre el Estado y los medios impresos” senala Cane.

Se podría inferir algo similar de la tarea que desarrollaron quienes se encargaron de elaborar los 21 puntos para una radiodifusión democrática que sentaron la base legal y social de la Ley de Servicios Audivisuales. Fueron 300 organizaciones sociales que en 2004 redactaron un documento que se convirtió en una herramienta de acción y presión. Y que cuando fueron llamados por los enemigos de sus enemigos, ya sabían qué pedir y cómo.

La casualidad o la historia coloca aquel borrador del Estatuto y ese documento de los 21 puntos a una misma distancia: seis años tardaron en convertirse en ley. Los dos fueron, también, el resultado de un profundo replanteo sobre el rol del periodismo, el Estado y las empresas. Que el de ayer lo pudieran hacer los periodistas de las grandes empresas y el de hoy, los que trabajan en la comunicación social nos indica cuál es hoy la trinchera desde donde se defiende aquello que Octavio Palazzolo nos señaló hace casi 88 años cuando marcó una fecha en el calendario.

La de hoy, cuando nos toca defender ese legado.

Nota

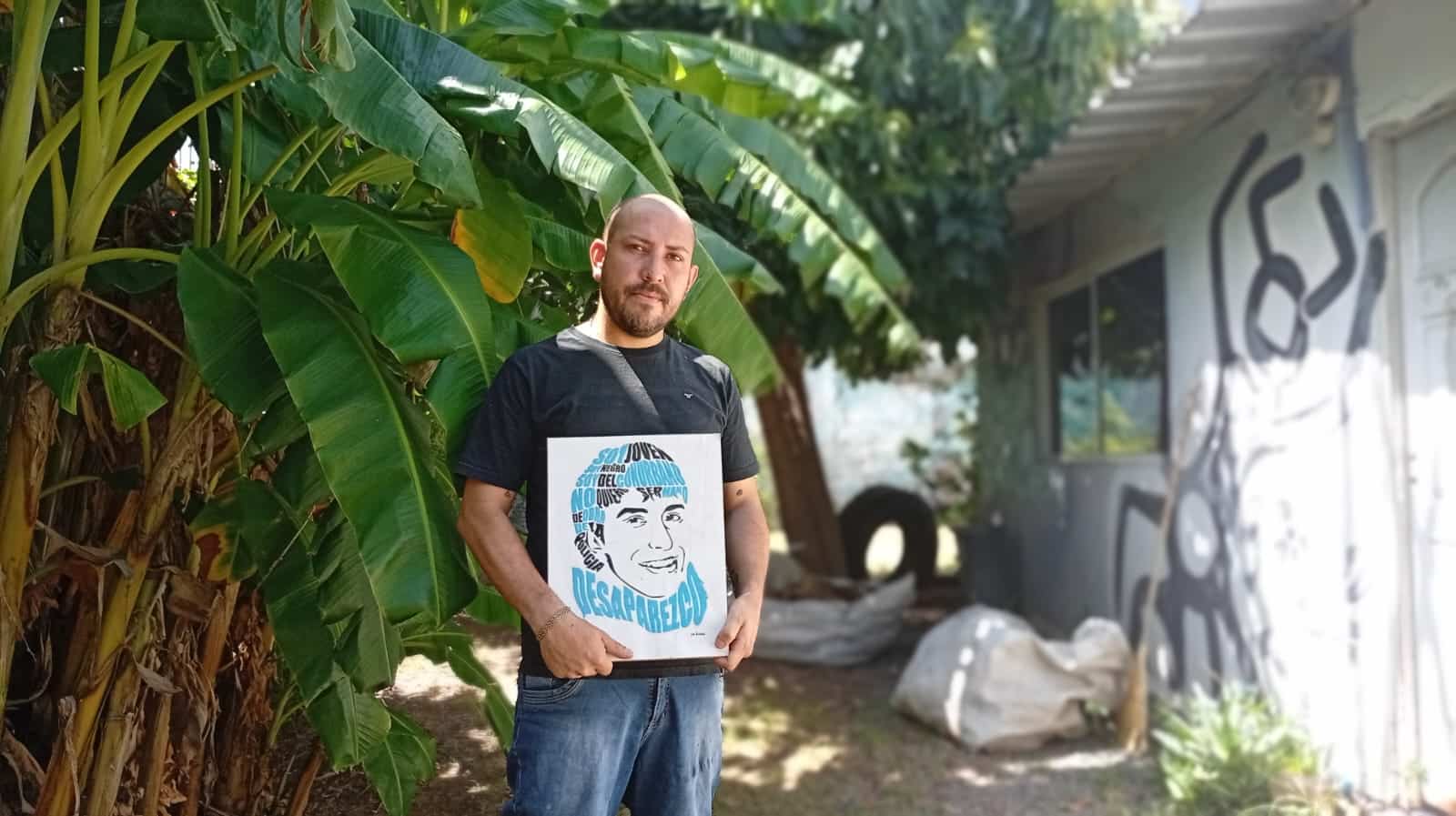

Entrevista al hermano de Luciano Arruga, a 17 años de su desaparición: “Los pibes no son lo que nos dicen”

Sebastián Alegre es uno de los hermanos del joven desaparecido el 31 de enero de 2009 y finalmente encontrado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita en 2014. Una parábola que solo deja en evidencia el encubrimiento por parte del Estado y que tiene a la Policía Bonaerense en el centro de las denuncias sobre el asesinato de este joven de 16 años, crimen que jamás se investigó a fondo. El pedido de memoria, verdad y justicia sigue intacto, y también la asociación de amigos y familiares empujando desde hace años un centro de memoria y arte, todo en un destacamento donde Luciano fue torturado, hecho por el que un policía fue condenado a 10 años de prisión. Este sábado recordarán a Luciano con una radio abierta, a las 16.30 horas, en Indart 106, Lomas del Mirador.

En esta nota -que recuerda a Luciano a 17 años de su desaparición y asesinato- repasamos el derrotero del caso que se convirtió en bandera de lucha contra la desapariciones en democracia en el país de los 30 mil, pero cuya impunidad persiste cada día. Sebastián, que tenía 13 años cuando Luciano, de 16 años, desapareció, recuerda a su hermano, cuenta quién verdaderamente era y lo conecta con los discursos actuales de la baja de imputabilidad.

Lo que cambió, y empeoró, en el barrio de 12 de octubre de Lomas del Mirador, con el avance del narco y la facilidad para conseguir armas. Lo que nunca llega: oportunidades y asistencia estatal para salir de la pobreza. Lo que ellos mismos encaran: organización y cultura “para darle otro camino a las juventudes”.

Por Lucas Pedulla

Su primera interacción con la policía fue a los 13 años.

Estaba con su hermano Luciano y un amigo de él caminando hacia la Plaza del Cañón, en Lomas del Mirador. No hacía mucho que se habían mudado a esa localidad de La Matanza tras haber vivido en una pensión porteña de Flores y, luego, en la bonaerense Ciudadela. Sebastián sabía de la hostilidad de esos oficiales porque más de una vez lo habían amenazado sólo por estar jugando al rinraje en el barrio: “Pendejo, tomatelá, porque te voy a llevar”.

Pero esa tardenoche fue distinta. Caminaban por avenida Mosconi cuando un patrullero los abordó a la altura de la Clínica del Buen Pastor, a tres cuadras de la plaza. “Me acuerdo que se bajó un oficial con la escopeta en la mano y se la pone en el pecho al amigo de Luciano. Le dice: Ponete ahí contra la pared. A Luciano le hace lo mismo. Vos también, me dice. Luciano se da vuelta y le dice: Él es menor. ¿Entendés? Él también era menor, nos llevábamos tres años de diferencia, según la época del año cuatro. Qué me importa, dice el policía y me pegó una patada que me hizo abrir las piernas y apoyarme contra la pared. Uno me palpaba, el otro seguía con la escopeta en la mano”.

Por esos años Sebastián (13) y Luciano (16) trabajaban juntos en una fábrica a pocas cuadras de su casa, en el barrio 12 de Octubre, un asentamiento de casas humildes que abarca una manzana. Uno de los límites del barrio da a una plaza que hoy lleva el nombre de su hermano. El otro límite, justo en diagonal a la casa en la que vivían, da a una zona residencial de clase media, vecinos que pidieron la creación de un destacamento policial ante la llamada “inseguridad” en la zona.

Por esas calles caminaban Sebastián y Luciano para ir a la fábrica de hebillas para zapatos y cinturones, en la que trabajaban de ocho a diez horas al día. Hacían todo el proceso –tirar los moldes, lijar, pulir– menos la fundición, ya que era una máquina gigante que veían con mucho respeto. A los mediodías se iban a almorzar bajo algún árbol con sombra de la General Paz, la enorme avenida que divide a estos conurbanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando llegaban los fines de semana, con sus salarios se iban a Liniers –frontera entre ambos mundos– a comprar ropa. Sebastián recuerda los consejos administrativos de su hermano: “Lu me decía: Comprate esto, comprate aquello y esto dámelo que lo guardo para casa. Todo pasaba así, hasta que hubo un momento en el que Luciano ya no estaba más…”.

El 31 de enero de 2009, hace 17 años, Sebastián cruzó a su hermano mayor caminando por la calle Perú, la de su hogar. “Andá para casa, me dijo. Tengo el recuerdo que era de tarde, porque el sol le pegaba de frente. Fue la última vez que lo vi”.

Desde entonces comenzó un recorrido que tuvo a su mamá, Mónica Alegre, y a su hermana, Vanesa Orieta, haciendo lo impensado para saber dónde estaba y qué le había pasado. Sebastián empezó a ver cómo el nombre y el rostro de su hermano, Luciano Arruga, comenzó a imprimirse en carteles, pintarse en banderas, escribirse en paredes y gritarse en marchas. El pedido era “aparición con vida”, una consigna que se gritaba para los desaparecidos de la última dictadura militar, y congregó multitudes para saber qué había pasado con un chico pobre de 16 años. Su hermano, Luciano.

“Soy la mamá de un negro villero que se negó a robar para la policía”, escuchó Sebastián, de boca de Mónica, ese enero y cada enero en adelante, cuando se cumplían años de su desaparición. Y así, fue viviendo este doloroso camino a partir de los 13 años, la misma edad desde la que hoy quieren meter presos a los chicos con el nuevo proyecto de baja de imputabilidad, defendido por el Gobierno nacional y sus aliados. Su recuerdo de esa tardenoche camino a la Plaza del Cañón cobra entonces una triste actualidad, como las realidades que Luciano nos sigue revelando, a 17 eneros de su desaparición.

Racconto de un encubrimiento

Sebastián recibe a lavaca en el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. El lugar está en Indart 106, en Lomas del Mirador, y es el mismo chalet donde funcionó el Destacamento Policial N°8, dependiente de la Comisaría 8°, un ex centro clandestino de detención en dictadura conocido como “El Sheraton”, una turbia ironía de los represores. El destacamento fue creado a instancias de un grupo de vecinos nucleados en la asociación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (VALoMi). Su fundador, Gabriel Lombardo, sigue al día de hoy apareciendo en televisión reclamando “más seguridad” ante cada hecho del barrio. Sin embargo, esa dependencia, en verdad, sólo debía cumplir tareas administrativas porque no tenía las condiciones para llevar a personas detenidas, mucho menos un adolescente menor de edad. Pero allí detuvieron y llevaron a Luciano el 22 de septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición. “Vane, sacame de acá porque me están cagando a palos”, escuchó su hermana, Vanesa, que gritaba Luciano cuando lo fue a buscar a ese destacamento. Por ese hecho, en un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza condenó al policía Julio Diego Torales a diez años de prisión por torturas físicas y psicológicas.

Familiares y Amigos de Luciano, la organización que encabezó la lucha todos estos años, logró también que ese destacamento se cerrara, aunque la Municipalidad de La Matanza, entonces encabezada -al igual hoy- por el intendente Fernando Espinoza, lo trasladó al predio Monte Dorrego, a tan sólo unas pocas cuadras. Para la familia, Espinoza y Daniel Scioli, el entonces gobernador bonaerense –antes peronista, hoy reconvertido libertario–, son los principales responsables políticos de la desaparición del joven.

La expropiación del destacamento la consiguieron con acampes, radios abiertas y festivales multitudinarios. Allí abrieron un espacio para la “memoria social y cultural” de Luciano, que está pronto a comenzar sus jornadas de apoyo escolar para el barrio. “Queremos llenar de vida este lugar”, cuenta Sebastián, entusiasmado.

Tras la detención de Luciano en septiembre del 2008, el hostigamiento y el verdugueo policial se acentuaron al punto de que el joven ya tenía miedo de salir de su casa. El 31 de enero de 2009, Luciano no volvió más. Según testigos, lo subieron a un patrullero y lo llevaron a la comisaría. La familia inició una denuncia en el fuero provincial que luego pasó al federal como “desaparición forzada de persona”.

Cinco años y ocho meses después, el 17 de octubre de 2014, y tras presentar un nuevo hábeas corpus, la familia encontró el cuerpo de Luciano enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita.

Según la reconstrucción, había sido atropellado en la madrugada de ese mismo 31 de enero luego de intentar cruzar –con ropa que no era de él– la General Paz por el medio, un lugar imposible siendo que la avenida tiene sus cruces peatonales. Herido por el atropello, Luciano fue trasladado en ambulancia al Hospital Santojanni, donde murió. Fue inhumado como NN, pese a que la familia de Luciano salió desde el inicio a denunciar su desaparición. La lupa de la familia se posaba sobre la Bonaerense, y luego la investigación les dio la razón: la persona que lo atropelló declaró que esa noche había visto una camioneta doble cabina sobre la colectora de la avenida. El conductor también dijo que Luciano “corría desesperado, como si estuviera escapando de algo”. Nunca se profundizaron estas líneas de investigación.

La autopsia de Luciano estuvo en el expediente desde 2010 pero ningún juez ni fiscal a cargo de la causa la vio. En cambio, pusieron la lupa en el entorno familiar. La fiscal Roxana Castelli derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada, incumpliendo el reglamento de la Procuración provincial, y el juez Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas pincharon los teléfonos familiares 15 veces, durante 1 año y 6 meses. Por ello, hace 12 años que Mónica y Vanesa iniciaron un pedido de destitución de estos tres funcionarios. Ni el jury ni la causa por la desaparición tuvieron avances ni detenidos.

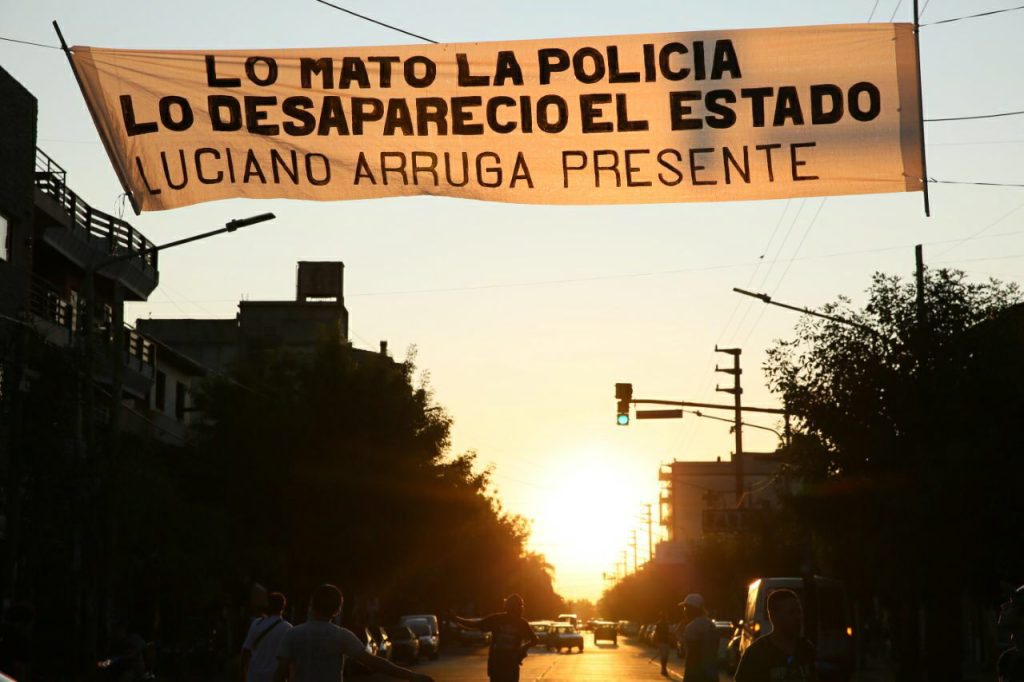

Palabras como negligencia, desorden burocrático, desidia o complicidad estatal son pocas para describir la impunidad que se construyó en torno a la causa de Luciano Arruga, en un país que evidenció, aún con 30.000 desaparecidos, la inexistencia de herramientas estatales para la búsqueda de personas desaparecidas.

Por eso, la familia afirma: “Lo mató la policía, lo desapareció el Estado”.

A través de Luciano

Sebastián, aquel niño de 13, hoy tiene 30 años. Trabaja en un vivero en Ramos Mejía y está por anotarse en las últimas materias para terminar el secundario. Hace pocos años que su voz se sumó a las de su mamá y su hermana para mantener viva la memoria de Luciano. Por eso accede a hablar con lavaca, y dice: “Hay algo muy tremendo que pasa cuando empezás a entender lo que es un desaparecido. Hace poco la pandemia se llevó a un montón de personas, pero a un amigo le podés decir: Che, tu abuelo está ahí, descansando. Lo viste, estuviste con él. Para nosotros, todos esos años fueron de un proceso de no poder darle nunca ese descanso, porque no lo tuvimos y hubo que aprender a lidiar con eso.

Se te viene la frase nefasta de Videla: No está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Es una mierda, porque es verdad. No teníamos forma de cerrar un ciclo.

Por eso conseguir este espacio fue un hito, tenerlo para la lucha, darse cuenta que esto no era una problemática social, sino que abarcaba una problemática política más grande. Particularmente, con 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, empecé a darme cuenta de que todo era parte de un problema sistemático: Luciano no era el único, no sería el último, y tampoco había sido el primero. Fue un camino de militancia entender eso. Y atravesar la adolescencia así. Fue muy groso ver a mi mamá y a Vane que supieron entender qué había detrás. No somos una familia que haya venido de la militancia. Mi abuela vino de Corrientes, del campo, con una mano atrás y otra adelante. Aprendimos a luchar a través de Lu, gracias a él. Y también con su humanidad, porque le gustaba la música, era hincha de River, estudiaba, alguna vez se enamoró. La lucha fue un simple acto de humanidad. Creo que por eso también se acercó tanta gente. Incluso hoy. A 17 años no tenemos una verdad concreta, una justicia absoluta de lo que pasó con Luciano. Seguimos reclamando el derecho a la verdad y a saber. Seguimos preguntándonos qué pasó. Es un hecho que sigue siendo doloroso, pero lo interpelamos desde otro lugar, proyectando cosas buenas, ideas para el espacio, para brindar oportunidades a los chicos del barrio”.

Sebastián dice eso y mira las calles del barrio con preocupación: “Veo con urgencia que están queriendo aprobar la baja de imputabilidad. Llegué a escuchar gente que pedía la baja hasta los 12 años. Podemos, si querés, meterlos desde que tengan chupete, pero sacame una ley para que eso se revierta porque en diez años, si no, vamos a tener a todos los pibes presos. No estás ofreciendo otro camino para que los jóvenes no delincan, para que no se metan en el narcotráfico. Los 13 es una edad donde el pibe está forjando su vida, pero hoy está atravesado por toda una falta de instituciones hasta llegar, finalmente, al penal”.

¿Qué ves que cambió de hace 17 años a hoy?

Lo narco avanzó mucho, y conseguir un arma es súper accesible. Pareciera que estamos en Estados Unidos, como si la compraran en WalMart. Hay muchos pibes con problemas de adicción, falta de contención, una población hecha mierda, otra pidiendo justicia, alguna gente que hace la diferencia y otra en situaciones cada vez más marginales.

Sebastián trae el caso de Uriel Giménez, el chico de 12 años asesinado por la policía en medio de una persecución en Tres de Febrero. Por las redes se viralizaron fotos de Uriel con un arma, lo que trajo una cloaca de comentarios estigmatizantes: “Siento que el eje de la lucha se perdió. No pasa por si somos más de izquierda o de derecha, sino entender que un chico de 12 años no tendría que estar en esa situación. Hoy llega más rápido el narcotráfico y la delincuencia a la puerta de tu casa que el asistente social. No es azar, estamos en una sociedad muy individualista, carente de valores y necesidades. Antes la maestra podía hacer un acompañamiento, pero hoy tiene que agarrar tres turnos para cubrir un alquiler que le vale el doble que cuando empezó a alquilar. A la abuela de ese chico, posiblemente, ni siquiera le alcanza lo que tiene para ir al súper. Vivimos en el medio de un montón de violencias institucionales que terminan encadenando hechos represivos”.

Lo que decís de Uriel me hace acordar a Santiago Beltrán, un chico de 15 años asesinado por una Policía de la Ciudad en Moreno. Las coberturas mediáticas y sus comentarios festejaban la muerte de un delincuente. ¿Cómo damos vuelta esa crueldad?

Hay que conectar con el de al lado, pensar qué pasó con este vecino, en vez de mirarlo por las redes, que te queman las neuronas. Hay que recuperar el contacto físico de acercarse al vecino. ¿Qué hubiese pasado acá si los vecinos decían lo que pasaba en este destacamento? Tendríamos que volver a las raíces, como comunidad, juntarnos para denunciar hechos violentos e institucionales. Que sean los vecinos los que se pregunten por qué en la escuela del barrio dejaron de ir 10 pibes. Uno, porque nos vuelve más empáticos. Dos, porque nos conecta con el otro. Y tres: porque es entender el barrio en el que vivimos.

Familiares y amigos recordarán a Luciano este 31 en el espacio con una radio abierta, a partir de las 16.30. Piden a quienes se acerquen que traigan como donación alimentos para la merienda y útiles para las jornadas de apoyo escolar que están por comenzar.

“No sé si encontrar a Luciano me dio justicia o paz, a mí lo que me da paz es esto”, dice Sebastián, señalando el espacio, y completa: “Saber que hay un lugar para la contención de los pibes, para que puedan venir a hacer una huertita, hacer una murga, hacer música. Que sepan que hay un lugar en el barrio donde se puede pensar la vida. Queremos enfocarnos a que haya infancias y juventudes. A transformar el dolor en más risas. A salir del negacionismo y del individualismo que plantea día a día esta sociedad. Los pibes no son lo que nos dicen, no nacieron así. Queremos otro camino para las juventudes. Y, acá, tienen ese espacio”.

Foto: lavaca.org

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 3 semanas

PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 1 día

Muerte por agrotóxicosHace 1 díaConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”