Nota

Violento desalojo a una comunidad mapuche en Esquel: «Se llevaron a mujeres y niños a la rastra»

Efectivos policiales, Gendarmería y GEOP desalojaron durante la mañana del viernes la recuperación de tierras ancestrales que el lof mapuche del Departamento de Cushamen había iniciado el año pasado en una estancia de la multinacional Benetton en la zona de Leleque, provincia de Chubut. Según nos informa la Red de Apoyo de la recuperación, hay aproximadamente 20 detenidos. “La mitad son mujeres”, dice Martiniano Jones Huala, uno de los voceros. «Se llevaron a mujeres y niños a la rastra en autos particulares sin patente».

Efectivos policiales, Gendarmería y GEOP desalojaron durante la mañana del viernes la recuperación de tierras ancestrales que el lof mapuche del Departamento de Cushamen había iniciado el año pasado en una estancia de la multinacional Benetton en la zona de Leleque, provincia de Chubut. Según nos informa la Red de Apoyo de la recuperación, quedaron siete detenidos. “Se llevaron a mujeres y niños a la rastra en autos particulares sin patente”, dice Martiniano Jones Huala, uno de los voceros.

Según especificó la radio comunitaria FM Kalewche, la detención de Facundo Jones Huala –sobre quien pesaba una orden de captura internacional- fue la que motivó la participación del GEOP, la fuerza especial de operaciones de la provincia. Fue el primero en actuar a las 7:30 de la mañana. Después llegaron los efectivos policiales y la Gendarmería con una supuesta orden de desalojo que, según Martiniano, nunca mostraron. ”No hay nada. Nunca apareció una orden. Era una orden verbal”. Según el periodista Pablo Quintana, “la orden para intervenir en el territorio fue dictada el juez Martín Zacchino y acompañada por la fiscal general Camila Banfi de Comodoro Rivadavia”.

Martiniano, en comunicación telefónica con lavaca: “Era impresionante la cantidad de armas que había. Fue muy violento, hacía mucho tiempo que no veía tanta violencia. Nos pegaron y nos tiraron gas lacrimógeno”. Cuenta que ahora en la recuperación quedaron dos mujeres con cuatro niños. “Están cercadas por Gendarmería. Por eso necesitamos difusión”.

La brutalidad tiene su contexto: la recuperación motivó el año pasado una causa judicial donde la Justicia provincial intentó aplicar por primera vez en Chubut la Ley Antiterrorista para perseguir a los mapuche, pero el Juzgado Federal rechazó los argumentos.

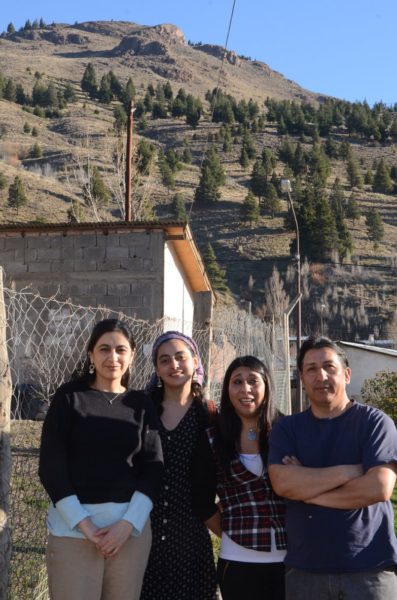

MU viajó a Esquel y a la recuperación mapuche en septiembre del año pasado, donde habló con las familias que el viernes fueron desalojadas. Aquí reproducimos el artículo.

Benetton, espías & cía: Esquel contra las corporaciones

La recuperación de un territorio ancestral por parte de una comunidad mapuche derivó en una causa por terrorismo. En ese expediente se encontraron fichas de espionaje a integrantes de la asamblea No a la mina. Qué hay detrás de estos procedimientos ilegales de la justicia.

Desde la ruta se ve una casita, y eso en la estepa patagónica llama la atención. La imagen es la postal que cualquier turista puede sacar desde el micro: las sierras, los picos nevados, el bello infinito y otros sustantivos poéticos, pero en la intersección de la ruta nacional 40 con la ruta provincial hacia El Maitén, hay una casita y eso llama la atención.

El auto se detiene a la vera de la ruta tras un viaje de 100 kilómetros desde Esquel, provincia de Chubut. Sobre el alambre que abraza ese infinito, en el paraje Vuelta del Río, localidad de Leleque, departamento de Cushamen, hay tres banderas que anuncian:

- Territorio recuperado.

- Empresas multinacionales.

- Territorio mapuche.

Y cruzando el alambre, la casita. Es de madera. Una mujer golpea sus palmas. De la casita asoma alguien. Está encapuchado, y según tres fiscales y un juez, se trata de un terrorista. El encapuchado saluda con un apretón de manos, doble beso, y le dice que pase. La mujer separa los alambres y pasa. Todos la imitan. Atrás queda la postal patagónica y la casita, que resulta ser una garita de seguridad para alertar sobre las visitas.

Claro: desde el 13 de marzo, cuando el Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen inició la recuperación de sus territorios ancestrales en una de las estancias de la multinacional textil italiana Benetton, las visitas han sido varias. Muchas fueron de la policía chubutense, que los reprimió con balas de plomo, sin dejar muertos de casualidad. Hasta casi reciben la visita del GEOP, pero una movilización y un hábeas corpus evitó la sorpresa. En este mediodía patagó- nico, sin frío ni viento y con un sol que pica, la visita es de MU, acompañados por integrantes del grupo de apoyo de la recuperación.

El suelo es rocoso, con arbustos bajos, duros y espinosos, que no dificultan la caminata, pero advierten que las noches en este lugar no son fáciles. Al fondo se asoman dos estructuras construidas con piedras, troncos, barro y chapas. Al lado, un tendero con ropa húmeda que se entrega al sol. Salen otros hombres mapuches encapuchados. A rostro descubierto hay mujeres, niños, niñas y bebés.

Todos son jóvenes.

Saludan: “Mari mari”.

Apretón de manos o doble beso en la mejilla.

Nos sentamos en ronda.

Una de las mapuche comienza a amamantar a su hijo.

El pecado originario

Durante el viaje, el imputado y también acusado de terrorista, Martiniano Jones Huala -51 años, cinco hijos, albañil- nos señaló las coordenadas del conflicto: “Acá comienza Benetton”.

El límite es difuso para cualquiera, pero no para los ojos entrenados de Martiniano: con precisión marca un arroyo y un alambre. Esa línea perdida en la inmensa estepa patagónica, nos indica Martiniano Jones Huala, es la marca de la multinacional que concentra casi un millón y medio de hectáreas en suelo argentino. Su historia es la historia de una entrega: tras el genocidio de la Conquista del Desierto, The Argentinian Southern Land Company fue fundada en Londres en 1889 para realizar actividades comerciales en la Patagonia. En 1896 fue beneficiada con la donación de 10 estancias, de casi 90 mil hectáreas cada una. A cambio de financiar la Campaña, obtuvo tierras estratégicas para el desarrollo del ferrocarril que les sirvió para exportar la producción ganadera. En 1982 la empresa tradujo su nombre -Compañía de Tierras del Sud Argentino- e integró su directorio con un 60% de directores argentinos. Ese paquete accionario fue comprado en 1991 por Benetton por 50 millones de dólares. Negocio redondo: una hectárea es tasada hoy en 2 millones de pesos. Detalle: a mediados de los 90, la empresa modificó su estatuto para incorporar la explotación minera entre sus objetivos.

Benetton y la capucha

Tanta tierra para qué”, se pregunta la mapuche que nos conduce hasta Vuelta del Río. En mitad del trayecto, exactamente frente de la estancia central de Benetton, se ve otra casita, y sobre el césped, gracias a unas piedras estratégicamente acomodadas, se lee: “Territorio mapuche recuperado”. Señala así la recuperación de esas 600 hectáreas conocidas como Santa Rosa que, en 2007, tras una lucha que llevó años y un viaje a Italia para entrevistarse con el propio Benetton, germinó en un triunfo que concretó aquello que reconoce la legislación nacional e internacional: el regreso a la tierra ancestral.

Ahora es Atilio Curiñanco -63 años, cuatro hijos-, quien proclama: “Nosotros somos mapuche y pertenecemos a este territorio. Para nosotros Benetton no es nada: somos nosotros los que tenemos que decirle dónde tiene que estar. Si nos seguimos callando, nos vamos a dejar pisotear”.

Define así qué significa esta nueva recuperación de Vuelta del Río.

Tras esta recuperación, Benetton presentó una denuncia por “usurpación”. Se abrió una causa judicial. Técnicamente, hay un solo imputado: Martiniano Jones Huala, que fue uno de los voceros que dejó en claro el interés del lof por entablar una mesa de diálogo con el gobierno nacional. No sólo lo dice él: esa actitud de diálogo está registrada en el legajo fiscal.

En ese expediente hay otras cuatro personas identificadas, tres son mujeres, que ahora tienen pedidos de captura internacional. ¿Por qué? Nunca les llegó la notificación judicial y por eso nunca se presentaron formalmente ante sede judicial. Un detalle que acentúa la ridiculez de la medida judicial: MU habló con ellas. No fue debajo de un puente ni dentro de un estacionamiento oscuro: fue cuestión de viajar una hora desde Esquel.

Otro detalle: estas cinco personas perseguidas judicialmente fueron las caras públicas de la recuperación.

Primer consecuencia: imputaciones y pedidos de captura.

Segunda consecuencia: empujaron a los otros mapuche a cubrirse los rostros, para evitar la persecución judicial.

Terrorismo judicial

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a través de la nota N° 132/2015, desconoció el reclamo: como no ubicó al lof dentro de las comunidades con “personería jurídica reconocida” y con matrícula (como generalmente procede), calificó la recuperación como una acción de “personas aisladas” y no de “comunidad indígena organizada”. Martiniano Jones Huala, el imputado, retruca: “Por eso necesitamos el territorio: para organizarnos”. Y exige que se cumpla con lo que dicta la Constitución (artículo N° 75, inciso 17), el Convenio 169 de la OIT (artículos 14 y 16) y la ONU: el reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus derechos a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocuparon.

Como si esta legislación no existiera, en el expediente puede leerse que la fiscalía investiga los delitos de “usurpación, coacción, atentado contra la autoridad agravado y hurto de un cartel rutero”. Además vinculan al lof con otras tendencias como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y con acontecimientos previos a la recuperación que se adjudicó ese sector del Movimiento Mapuche. Sin embargo, esa vinculación sólo está justificada con recortes periodísticos. La paranoia crece foja a foja: los fiscales sostienen que “el accionar” mapuche “afecta directamente los intereses de la Nación, hasta el punto de poner en riesgo la seguridad interior”, pues consideran que el reclamo afecta no sólo a Chubut sino a otras provincias argentinas y hasta chilenas. En Chile, la movilización mapuche es significativa, y la respuesta del Estado siempre fue la misma: aplicación de la Ley Antiterrorista. Eso motivó en 2014 una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado chileno por violaciones a los derechos humanos del pueblo mapuche.

La conclusión de las fiscales María Bottini y Fernanda Révori y del fiscal Fernando Rivarola fue otra: aplicación de la Ley Antiterrorista por primera vez en territorio chubutense. El juez provincial Martín Zacchino la convalidó.

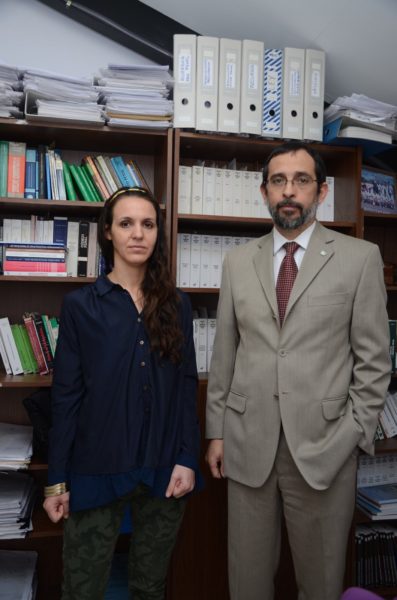

Los fiscales María Bottini y Fernando Rivarola

Textual de su fallo:

- “Ha quedado demostrado que ha existido un despliegue tendiente a obligar a las autoridades públicas nacionales a reconocer derechos de un modo cuasi extorsivo”.

El temor de los organismos de derechos humanos y juristas que criticaron la Ley Antiterrorista, aprobada en 2011, por abrir una zona gris de interpretación que posibilitara la represión de una demanda social, se cumplió en una causa contra mapuches que reclamaban por sus territorios.

La causa pasó así al Juzgado Federal de Esquel a cargo del juez Guido Otranto, que debía definir si aceptaba la competencia.

La rechazó.

Sus argumentos:

- Deja en claro que la intención mapuche siempre fue “formar una mesa de diálogo”.

- “La definición de un acto como terrorista no deriva de un ejercicio de voluntarismo, sino que debe ser contextualizado en las fuentes principales del Derecho Internacional”.

- “La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha cuestionado determinadas legislaciones que definieron al delito de terrorismo con excesiva amplitud y falta de precisión, por afectar las exigencias del principio de legalidad y poner en riesgo a los ciudadanos de ser perseguidos penalmente por motivos políticos, religiosos o ideológicos”.

- “No hubo atentados a la vida ni lesiones de gravedad contra nadie. (…) Por todo armamento han mostrado gomeras”.

Pese a esto, la justicia provincial apeló: la Corte Suprema es la que tuvo que resolver. Rechazó la apelación en nueve líneas.

Patagonia rebelde

“Mari mari”, saluda el mapuche. “Mari mari”, responde la ronda, chiquita, alrededor de una parrilla que a base de ramas asa carne, hierve una olla con futuro guiso y calienta la pava para el mate. Nos sentamos en troncos y sillones viejos. El que saluda se presenta en mapudungum, “el hablar de la tierra”, el hablar de los mapuche, y como una muestra de respeto al territorio ancestral, explican el motivo de esta reunión. Luego, en español, da la bienvenida y cuenta de qué se trata lo que llaman este “proceso”, que no implica sólo una recuperación de su tierra, sino de su cultura, de su política, de su filosofía y concepción del mundo.

Luego saluda otro. Y otro. Y otro. Lo mismo: agradecen la visita y, respetuosamente, se excusan por el recibimiento en capuchas. Dicen que es la única forma de resguardarse de la persecución política.

Luego habla una nena, chiquita, hermosa, a través de una sonrisa: “Gracias por venir”.

Luego se presenta MU.

La entrevista recién comenzará casi tres horas después. En el medio, y durante el almuerzo, los mapuches proponen al periodista una charla que deriva en ricos intercambios que giran desde Fanon, Gramsci y Marx hasta el movimiento trans y Marlene Wayar, con escalas en Cuba y Syriza, todo en medio de esta estepa ancestral, todo en medio de un debate sobre si es posible pensar movimientos de transformación social luego del fracaso de los proyectos y las ideas políticas latentes durante los 70. Los mapuche dejan así en claro dónde radica la eficacia de cualquier proceso comunicativo: en tejer vínculos.

Ya con el grabador encendido, el primer mapuche dice: “Desde el primer día que entramos, incluso desde antes, sostuvimos que la solución a todo conflicto de tierras con el pueblo mapuche es política. ¿Cuál es? En principio, la devolución de los territorios en conflicto. Ni siquiera de la totalidad del territorio ancestral. En principio, porque no partimos del análisis más radical, sino de los propios planteos del Estado. La reforma a la Constitución en el 94 incorporó el artículo N° 75, donde en el inciso 17 se reconoce nuestra preexistencia étnica y que se va a respetar la tradición de las tierras que tradicionalmente ocupamos. Pero no ocurrió: por eso nuestro planteo es político. Recordemos: ellos fueron quienes reformaron la Constitución. Ahora, si no cumplen, no tenemos otra opción que recuperarla. No podemos esperar 20 años más de trámites y vueltas burocráticas para solucionar nuestras necesidades y problemas reales: hambre, pobreza, la mortandad de nuestros animales, que repercute en nuestra alimentación y calidad de vida. Somos una cultura a punto de extinguirse. Si no hacemos nada, desaparecemos. Difícil que incluso el gobierno más progresista pueda solucionar un problema de 130 años, pero al menos tiene la oportunidad histórica de empezar a conversar”.

Señala que la intervención del Estado, hasta el momento, fue represiva. “La policía nos reprimió con balas de plomo, con un cerco impresionante y mucha militarización. Tiraron a quemarropa, al cuerpo. Las balas nos zumbaban. Sentíamos cuando rebotaban en las piedras y se levantaba la polvareda. Si vas a confrontar al poder, una de las posibilidades es que te repriman, pero esperábamos balas de goma. Tenemos las pruebas concretas: las vainas. No sé si es suerte o las fuerzas de la naturaleza nos acompañan, pero hasta el momento no ha habido un muerto de casualidad”.

¿A qué atribuyen esa respuesta del Estado y el Poder Judicial? Mirta Curruhuinca, una de las mapuche con pedido de captura, quiere hablar: “Temen el levantamiento de más personas y comunidades. Porque nosotros, en este proceso, estamos demostrando que se puede. Más allá de todo lo que ha pasado, le llevamos la delantera al Poder Judicial. Y temen eso: si se llega a levantar más gente que quiera recuperar sus territorios, no va a haber forma de pararlo. Esto es una demostración de que se puede pelear contra todos los poderes”.

Vanesa Millañanco, otra de las “prófugas”: “Son estrategias para transmitir miedo a otras comunidades. El mensaje es que, si salen, se los va a judicializar”.

Otro de los mapuche: “Lo cierto es que la realidad social en la que nos encontramos no ha cambiado mucho. Seguimos teniendo las peores tierras y la calidad del suelo es abismalmente distinta respecto de las grandes estancias: tienen los mejores pastos, las mejores vertientes, las nacientes de los ríos, los arroyos. Y ese es uno de los motivos por los cuales seguimos viviendo en una situación de extrema pobreza. Así, obligan a nuestra gente a migrar a las ciudades, a vivir en los barrios periféricos, con una calidad de vida peor de la que tenían en los campos, pasando a ser mano de obra barata y trabajando por miseria. Por eso temen esta recuperación: porque cuestiona el estado de las cosas”.

Todas las personas que hablan en esta recuperación son jóvenes. Lo explican: “No son ideas nuevas, vienen de hace varios años. Nos nutrimos de todo un bagaje histórico y lo profundizamos. Nos fuimos politizando, compartiendo procesos de recuperación en varias zonas, nos fuimos reencontrando y nos dimos cuenta de que había un enemigo estratégico. En todo caso, los autores intelectuales de esta supuesta ‘sedición’, según nos califican los analistas del Estado, son nuestros antepasados, nuestros abuelos y bisabuelos, que sufrieron en carne propia la masacre de la Conquista del Desierto. Somos los descendientes de los que sobrevivieron a esa guerra. Ellos hablan en nosotros. Y al caracterizar al enemigo sabemos que en esta zona tiene nombre y apellido: Benetton. Él tiene nuestras tierras. Y frente a la disputa de petroleras y mineras, más el avance del capital transnacional, nos dimos cuenta que era hora de avanzar, y la única manera de oponer resistencia al empresariado era mediante una táctica: recuperar las tierras”.

Luciana Jaramillo, la tercera mujer con pedido de captura, concluye: “Detrás de estas caras visibles, hay una propuesta. Estamos peleando por algo que nos corresponde. Estas tierras fueron de mis abuelas y estoy dispuesta a dar la vida para que las futuras generaciones no tengan que avergonzarse, y así pueda decirle a mi hijo que peleé por estas tierras. Nuestros antepasados tenían esperanza en nosotros, y esa convicción es tan fuerte que podemos enfrentar cualquier cosa sabiendo que no estamos solos. Tenemos fuerza suficiente para seguir sosteniendo esta lucha. No se termina acá: vamos a volver a ser libres y esa es la idea que nos lleva con más fuerza. Estamos convencidas que todas estas tierras usurpadas por Benetton, por las petroleras y las mineras, van a volver a ser nuestras”.

Hábeas corpus y correo

La desesperación judicial en identificar a los mapuche casi se cristaliza en la intervención del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), cuyas actuaciones han dejado huellas aterradoras en Chubut. Los casos más recordados son los allanamientos de 2009 en la localidad de Concorvado: hubo torturas, heridos y desaparecidos. Bajo ese historial, vecinos y vecinas acudieron a la Comisaría 1° de Esquel en horas de la noche del 18 de agosto y presentaron un hábeas corpus preventivo. No se lo quisieron aceptar porque, alegaron, faltaban las firmas de los abogados. “Eso no existe. Lo puede presentar cualquier persona”, dice Susana Pérez, abogada adjunta de la defensoría pública. De todas maneras, los defensores firmaron, e instaron al Poder Judicial a que diera a conocer las causas del operativo. Según informaron estaba orientado al “secuestro de armas de todo tipo”, y “teléfonos celulares o cualquier medio de comunicación electrónicos” y “a aprehender a todas las personas presentes en el predio”.

El hábeas corpus fue rechazado por el juez Jorge Criado, quien consideró que no cumplía los “requerimientos legales”. Finalmente, el fiscal Fernando Rivarola ordenó detener el procedimiento. ¿Por qué? El allanamiento habría perdido el “factor sorpresa para evitar acciones de resistencia”. Criado calificó la cancelación de “gravedad institucional” y remitió copias del rechazo al Superior Tribunal, pero la Cámara Penal desconoció los planteos del juez y sostuvo que el hábeas corpus era el “proceso constitucional” adecuado.

La defensora oficial Susana Pérez concluye: “¿Por qué la fiscalía no prosiguió con la medida? Hubieran ido igual, con la presencia del juez, que es lo que solicitábamos. ¿Por qué temían que ese operativo se hiciese público?”. La pregunta plantea una hipótesis: ese hábeas corpus evitó una masacre.

La inteligencia

La causa sumó ahora una derivación escandalosa, cuando los defensores denunciaron un delito. El 28 de mayo “una persona” se presentó “espontáneamente” ante el Ministerio Público Fiscal para dejar información sobre la investigación. Era un disco externo que los tres fiscales aceptaron en el despacho del fiscal general Fernando Rivarola y la guardaron en su computadora.

Pasaron tres meses.

El viernes 28 de agosto, semana y media después del frustrado operativo GEOP, se convocó a una audiencia pública para formalizar la constitución de Benetton como querellante. Minutos antes, el defensor público Fernando Radziwilowski consultó el legajo para buscar elementos dentro de las medidas de prueba solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, y llegó a las carpetas guardadas desde mayo. Entre ellas, había una con una sigla: “RAM”. Y dentro, entre otros archivos y carpetas, un word que en mayúsculas titulaba: “Activistas antimineros en Zona de Comarca Andina”.

¿Qué hacía un archivo así en una causa sobre la recuperación de tierras mapuche?

Doble click.

La pantalla se pobló con 26 fichas de inteligencia sobre periodistas, activistas, asambleístas, empleados públicos, docentes y otras profesiones reales o supuestas de personas vinculadas a la asamblea No a la Mina, el movimiento que detuvo el avance del modelo extractivo en la región gracias a movilizaciones, boca a boca, comunicación y a un plesbicito que, en 2003, no dejó dudas: el 82% de Esquel se opuso al ingreso de la minera Meridian Gold.

El defensor público imprimió las fichas y denunció el delito en la audiencia. Nadie sabía de qué estaba hablando, ni siquiera las fiscales Bottini y Révori.

Las fichas se viralizaron por Facebook y Twitter. Ante la repercusión, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado aclarando que las fichas “nunca” habían sido parte de una línea de investigación propia. El repudio creció. Convocaron entonces a una conferencia de prensa para el día siguiente: era sábado. “¡Los hicieron laburar un sábado!”, fue el comentario en los pasillos de tribunales y en la calle. ¿Por qué esa información estaba allí? ¿Para qué? No había respuestas: sólo mencionaron a esa “persona” que en mayo se había acercado. ¿Quién era? No podían decirlo: se excusaron en la Ley de Inteligencia Nacional.

El lunes siguiente los fiscales se presentaron ante la justicia federal de Esquel para denunciar ese acto de espionaje ilegal. Dos días después, una manifestación frente a tribunales exigió la renuncia de los tres fiscales. A su vez, el Concejo Deliberante local aprobó por unanimidad una declaración de “repudio” al espionaje, y algunos de sus integrantes viajaron a Buenos Aires para entrevistarse con el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, y su segundo, Juan Martín Mena.

“Lo hecho en Esquel es delito”, dejó en claro Parrilli, según contó el concejal y candidato a intendente del Frente Vecinal, Osvaldo González Salinas (uno de los fichados: “Opositor a todo con alto perfil de izquierda”) a la radio comunitaria FM Kalewche. González Salinas: “Todavía no está claro si (el agente) pertenecía a la AFI o a alguna otra fuerza”.

Los funcionarios especificaron que las fichas no pertenecen a ninguna investigación institucional porque “no consta en ningún registro oficial” y no hay orden judicial: “El que lo hizo, lo hizo por su cuenta”. Parrilli y Mena hicieron referencia a la interna de los sectores de inteligencia, tras el affaire Stiusso y sus derivados: “Hay vicios del pasado. Es parte de la depuración”. Mena señaló: “Este no es el formato de información que manejamos nosotros”, y agregó que, al margen de la investigación federal, abrirían un sumario administrativo.

Que la inocencia te valga

El fiscal general de Esquel, Fernando Rivarola, recibe a MU en su despacho. A su lado, la fiscal jefe María Bottini. Sólo falta Fernanda Révori, que está en una audiencia. Dice Rivarola: “Hace 20 años que trabajo en la justicia: nunca vino a verme un agente público. No tenemos la experiencia. ¿Cómo puedo inferir que me va a dejar algo ilegal? ¿A partir de qué? No podíamos inferir que un agente de un servicio nacional, que se presenta de esta forma, infligiera la ley y nos dejara un documento ilegal”.

Los fiscales detallan que la “persona” se presentó “espontáneamente” el 28 de mayo, que estuvo “una hora” y les dejó sus datos (“número de teléfono, mail”) y un disco externo que copiaron en sus computadoras. Rivarola: “Por supuesto arranca presentándose, exhibiendo credencial”.

-¿En este mismo despacho?

-Sí.

-En el despacho hay cámaras.

-Quedó filmado.

-¿Cómo se presentó la “persona”?

-Rivarola: Como un agente, empleado, funcionario de un organismo nacional.

-¿Ese detalle no debería haber activado una alarma?

-Para nosotros no… La Ley Nacional de Inteligencia nunca la manejamos. Recién el viernes (día de la audiencia) fuimos a leerla para ver nuestras obligaciones.

-¿No debería llamarles la atención que una persona que se presenta como agente de -inteligencia les deje información?

-Rivarola: No, es información que debe ser luego certificada. Habitualmente decimos que cualquier persona que pueda aportar información en un caso, se arrime o lo considere.

-Bottini: Hasta recibimos información por WhatsApp.

-Pero una cosa es un vecino con wasap y otra un agente de inteligencia.

-Bottini: Pero un vecino por wasap también te puede acercar algo ilegal.

-¿Pero al presentarse como agente de inteligencia no lo ubica en otro plano?

-Bottini: ¡Es un agente público! ¿Por qué yo voy a pensar que los agentes públicos cometen ilegalidades?

Fiscales en el banquillo

El fiscal Rivarola admite: “Este archivo es ilegal desde su origen. Además, este documento no tiene nada que ver con el resto de la información ni con el objeto de nuestra investigación”.

Por ese motivo se abrió una causa sobre las fichas ilegales en el juzgado Federal a cargo del doctor Guido Otranto. Una alta fuente de ese juzgado encargada de la investigación asegura que el proceder de los tres fiscales fue irregular: “No hay protocolo en estos casos, porque la respuesta debe ser una: no hay que recibir ese tipo de información. No es lo mismo un vecino que un agente de inteligencia”.

También interpreta que esta causa ya tiene demasiadas interpretaciones forzadas. La más importante es la que deriva de la aplicación de la Ley Antiterrorista? “Los parámetros bajo los que se intenta aplicar esta ley son graves. En esta causa se materializaron todas las críticas y peligros que traía la norma. Además, para justificar su aplicación se intentó usar como prueba información que obtuvieron de Internet sin chequear”.

El Juzgado Federal procesó al agente de inteligencia. El auto de procesamiento –al que tuvo acceso lavaca– revela la promiscua relación entre espías, funcionarios judiciales y policiales. Los tres fiscales fueron apartados y estuvieron al borde de un jury político, pero el Consejo de la Magistratura resolvió por mayoría archivar el proceso.

Lo natural

En Esquel se marcha: los 4 de cada mes hay movilización para garantizar el No a la Mina, y el de este septiembre incluye el reclamo por las fichas de inteligencia. “No somos terroristas” y “Fuori Benetton” son las consignas que más se repiten entre las cientos de personas que caminan, tocan bombos y soplan silbatos y cornetas. Los cantos proclaman: “La montaña no se vende, se defiende”. En el medio de esa agitación, nos dice Mariela Massacese: “Hace mucho tiempo que estamos luchando y hoy nos toca vivir una nueva experiencia de persecución. Sabíamos que todos, de alguna manera, estábamos fichados. Pero acá estamos y seguiremos: es imposible no pensar que tenemos que estar en pie porque lo único que ha frenado a las corporaciones ha sido la movilización popular. Es lo único que puede salvarnos”.

Hay carteles y consignas satíricas. Una la porta Betty Romeo, que lleva colgada una pancarta con el nombre: “Betty Boop Patagónica”. Debajo, la imagen del dibujo animado con una aclaración escrita a mano: “¡Yo también estoy fichada!”. Se ríe, pícara, pero dice muy seriamente: “Vamos perdiendo la esperanza en los tres poderes, pero no bajamos los brazos: ante el amedrentamiento y el acecho, nos fortalercemos más. Los pueblos originarios hace 500 años que están viviendo así. Y bueno: es hora de despertar”.

La caravana llega a Tribunales. Hay escrache. En la puerta del Ministerio Público Fiscal pegan fichas que satirizan a las que recibieron los fiscales. Llevan fotos de los asambleístas, un espacio para la firma solidaria y una descripción que se repite en todas:

- “Habitante de estas tierras, defiende la vida y el territorio. Anda sin ocultarse de los servicios de inteligencia. Se indigna y lucha contra las injusticias”.

Luego, la marcha se detiene frente a la Comisaría 1°, desde donde se evitó el desalojo a la comunidad mapuche. Hacia la puerta caminan Martiniano Jones Huala con su hija e hijos, se encapuchan y levantan bien alto el cartel: “Resistencia no es terrorismo”.

“Es la misma lucha”, dice Daniela Baigorria, del grupo de apoyo al lof mapuche, que entiende que ambos casos no pueden mirarse por separado. “La explotación minera y la lucha de los pueblos es continental. Si ves el mapa completo, la lucha cruza todo el continente, desde Ecuador a Ushuaia. Después, hay focos. Si Esquel fue una punta de lanza para la conformación de otras asambleas, quizá no sea casual que aquí sea también el lugar desde donde mirarse nuevamente”.

Pablo Quintana, de la radio comunitaria FM Kalewche, uno de los fichados, lleva a su hijo en los hombros: “No es descabellado este espionaje que han realizado, ya que se suma a una serie de atropellos que viene cometiendo el Ministerio Público Fiscal en la causa por la recuperación del territorio mapuche, que es lo que está de fondo en todo esto. No nos olvidemos: están tocando los intereses de Benetton y de las mineras. Y lejos de tener miedo, nos juntamos más. Son actos reflejo que tiene esta comunidad, con acciones muy claras en la calle”.

Pablo saca conclusiones: “La asamblea demostró que durante más de 12 años ha sabido cómo reaccionar ante cada situación. También que no tenemos miedo, y por eso ellos nos temen a nosotros. Le temen a la contundencia, a la convicción, y tienen terror de la combinación entre asambleístas y comunidades indígenas. Para ellos sería letal, definitivamente. Está claro que hay un hilo conductor entre lo que ambas defienden. Y ese es el proceso que, de manera natural, se está dando”.

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 4 semanas

Revista MuHace 4 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 4 semanas

AmbienteHace 4 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ArtesHace 2 semanas

ArtesHace 2 semanasVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

#NiUnaMásHace 3 semanas

#NiUnaMásHace 3 semanasActo trans por más democracia

Derechos HumanosHace 2 semanas

Derechos HumanosHace 2 semanas#140: otro nieto recuperado