Nota

Volver a los 17: la Revolución Rusa vista desde abajo

Una mirada diferente sobre el mayor suceso de la historia del cambio social que intenta recuperar lo que quedó sepultado bajo los escombros del triunfo de la revolución. Ezequiel Adamovsky –historiador y especialista en historia de Rusia– rescata los matices que permitieron la revuelta, separando mito de realidad y resaltando su diversidad.

(Ezequiel Adamovsky*, para lavaca) Mirada desde el presente, la Revolución Rusa se nos aparece como un momento crucial de la historia de la humanidad. Fue la primera de las grandes revoluciones animada por un deseo explícito de destruir el capitalismo y reorganizar la vida social de un modo radicalmente diferente. Pero fue una revolución que no sólo no condujo a los fines de libertad e igualdad que anunció, sino que dio a luz, en cambio, a una sociedad incluso más opresiva que la que vino a reemplazar. Por tal destino, la Revolución Rusa casi inevitablemente evoca el sentido de una gran tragedia. Y es así como frecuentemente se la narra.

Los historiadores liberales han contado esa historia utilizando la estructura narrativa de las antiguas tragedias griegas, que casi siempre relataban episodios en los que la voluntad de hombres orgullosos o inconscientes resultaba frustrada y de algún modo castigada por los dioses, por la Fortuna, o por cualquier otro orden trascendente (en sentido actual podría ser, por ejemplo, las “leyes de la Historia”). En la mirada de esos historiadores, los soberbios revolucionarios de 1917 creían erradamente que podían cambiar el orden natural de la sociedad. Animados por esa inmodesta creencia, alteraron el curso “normal” y necesario de la historia y por su orgullo fueron castigados con un régimen monstruoso que devoró con su fuego incluso sus propias vidas. Y todo fue en vano, ya que, tras 74 años de penurias, Rusia terminó retomando el curso “normal”. Es decir, el capitalismo.

La moraleja conservadora de esta forma de narrar la revolución es evidente. Cualquiera que intente modificar el orden social tendrá el destino trágico del aprendiz de brujo: desatará fuerzas que luego no podrá controlar y que se volverán en su contra. El problema de esta forma de mirar los sucesos revolucionarios es que condena tanto a los deseos de emancipación de quienes fueron sus protagonistas como a los nuestros propios. Contra este sentido conservador, hoy necesitamos recordar a nuestros ancestros de 1917 de otra manera. Si termina imponiéndose sobre ellos una condena histórica tal, nuestros propios deseos emancipatorios sufrirán hoy una derrota similar.

Pero existe otro peligro que amenaza tanto a nuestros ancestros como a nosotros mismos. Además de la razón conservadora, pesa sobre los revolucionarios de 1917 la amenaza de la razón simplificadora y abstracta presente en las narrativas de la izquierda tradicional. Estas narrativas encorsetan el caudal múltiple del proceso revolucionario en un esquema “teórico” y lineal de la historia. La Revolución –sostienen– no fue otra cosa que el momento del paso de un modo de producción a otro. Ya que, según la teoría, no cualquier grupo social tiene en sus manos la misión de acabar con el capitalismo, se trató de una epopeya protagonizada por la clase obrera “consciente” (es decir, bolchevique) y su punto de consumación fue la toma del poder estatal en octubre. Así, los historiadores de la izquierda tradicional miden de acuerdo a esta vara todos los eventos del proceso revolucionario. Aquello que “contribuye” al esquema abstracto y lineal que tienen en mente, aparece resaltado y ocupa el centro de la escena. Lo que no, queda marginado, silenciado o es tergiversado. Una clase obrera abstracta, idealizada, es situada como sujeto privilegiado a expensas del resto de los grupos sociales que participaron en la revolución (y muchas veces a expensas de los obreros reales, de carne y hueso). Sin embargo, el relato está centrado en lo que sucede en la esfera del poder político: los cambios de gobierno, las ideas debatidas en los comités centrales de los partidos, las luchas entre facciones por orientar la acción de los obreros, etc. En definitiva, se trata de una narrativa protagonizada por elites políticas, en las que las masas son apenas el coro que enmarca una acción cuyos verdaderos sujetos son los líderes partidarios.

A su manera, como la razón conservadora, también la de la izquierda tradicional hipoteca los deseos emancipatorios del pasado y del presente sometiéndolos a un esquema abstracto y trascendente en el que los hombres y mujeres reales tienen poco lugar.

Una revolución múltiple

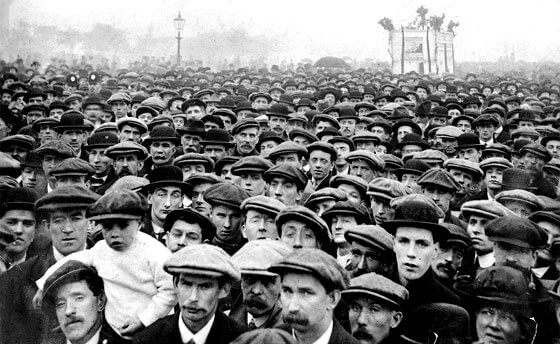

La de 1917 fue mucho más que una revolución “obrera” o “rusa” o “bolchevique”. Quien se acerque a la historia de esas jornadas liberado de preconceptos percibirá de inmediato que existió una sorprendente multiplicidad de protagonistas, tanto desde el punto de vista de su origen social, como en lo que respecta a sus nacionalidades y orientaciones políticas. Fueron obreros, claro, pero también campesinos, estudiantes, soldados, intelectuales, feministas, trabajadores de cuello blanco, minorías nacionales, artistas de vanguardia. Se declararon por todas partes en rebeldía, no sólo en el territorio de Rusia, sino también en las periferias del antiguo Imperio en las que los rusos eran minoría. El significado de la revolución para cada uno de ellos podía ser muy distinto: podía expresarse en una ideología –comunismo, anarquismo, etc.–, pero también como anhelos de autodeterminación nacional, como rechazo de la moral y de la cultura burguesa dominantes, como un hastío por la guerra imperialista, como deseos de emancipación respecto del yugo de los varones y de los mayores o, entre los campesinos, simplemente de recuperar las tierras arrebatadas por el mercado o por los nobles y la Iglesia para vivir en sus comunas sin que nadie los moleste.

A pesar de tales diferencias, los diversos sujetos que hicieron la Revolución construyeron formas de articulación inéditas. Existió durante 1917 y en los tres años posteriores un efecto de “contagio” entre las experiencias de lucha de cada sector. En esos días era notable la existencia ubicua de un intenso rumor, un murmullo revolucionario, la comunicación y copia de experiencias y lenguajes que desafiaban las barreras de clase. Por todas partes la desobediencia, por todas partes el rechazo de cualquier forma de autoridad, por todas partes la adopción de formas asamblearias o soviéticas muy similares, por todas partes el esfuerzo por comunicarse directamente con los demás grupos sin confiar en mediaciones, por todas partes ejemplos de solidaridad y ayuda mutua. Campesinos que colaboran con soldados en fuga; soviets de obreros que mandan fondos para un soviet de campesinos; marineros que se solidarizan con obreros en huelga y reaccionan con indignación frente a los abusos contra los campesinos, mujeres que explican su subordinación de género utilizando analogías con la autoridad estatal o de clase. Los ejemplos se multiplican por cientos. Resultaba claro que cada lucha era diferente y singular, pero que todos de alguna manera habitaban un territorio subjetivo en común. Ese territorio desarrolló sus propias instituciones revolucionarias. Desde febrero de 1917 se fueron multiplicando en cada localidad los soviets –consejos de delegados de los diferentes grupos en lucha–, que a su vez crearon formas de coordinación de nivel nacional en los Congresos Panrusos (o “de toda Rusia”) de los Soviets, que fueron los órganos máximos de dirección del proceso revolucionario.

La Revolución fue todo esto: no se limitó a dos momentos de cambio de regímenes políticos. No hubo dos revoluciones –de “Febrero” y de “Octubre”– sino un único proceso marcado por las luchas de múltiples protagonistas, un proceso de profunda crítica y demolición de diversos aspectos de la dominación social y de construcción de formas de vida y de organización alternativas que duró desde febrero de 1917 hasta su fin en 1921. La Revolución es impensable sin la participación de todos estos grupos, sin sus huelgas, sus soviets rebeldes, sus tomas de fábrica, sus expropiaciones de tierra, su desobediencia en el ejército, sus manifestaciones callejeras, sus guerrillas, motines y sabotajes. Los partidos operaron en el nivel de las alternativas de dirección política en Petrogrado y en las principales ciudades, pero no organizaron ni dirigieron la mayoría de las acciones decisivas de la revolución, que fueron llevadas a cabo por el movimiento social autoorganizado.

El mito de Octubre

Uno de los mitos más persistentes acerca de la Revolución rusa es que los bolcheviques fueron el único partido verdaderamente revolucionario y que, por ello, la toma del poder que protagonizaron en octubre fue decisiva para asegurar el desplazamiento del Gobierno Provisional y, con él, el carácter definitivamente comunista de la revolución. Nada más alejado de la realidad.

En realidad, durante la Revolución hubo cuatro grandes partidos socialistas y partidarios de la revolución: los Mencheviques, los Socialistas Revolucionarios, los Bolcheviques y, a partir de noviembre de 1917, los Socialistas Revolucionarios de Izquierda. Además, había otros grupos y fracciones menores y un importante caudal de anarquistas que rechazaban agruparse como un partido.

Cuando se desataron los eventos en febrero, todos los partidos se encontraban en una situación similar. Tenían muy poca solidez y experiencia organizativa, debido a la situación de clandestinidad y represión que imponía el régimen zarista. Los líderes de todos los grupos estaban desde hacía años en el exilio. En general, los partidos eran federaciones más o menos laxas de grupos locales identificados con tal o cual idea, y por ello con tal o cual partido. Cuando a partir de marzo y abril de 1917 empezaron a regresar los líderes del exilio, comenzaron los intentos de convertir a esas federaciones laxas en organismos más centralizados y parecidos a lo que hoy llamamos un partido. No fue fácil: los militantes locales no conocían a sus líderes y menos aun los motivos de sus interminables peleas en el exilio. Esto era particularmente así para el caso del pequeño Partido Bolchevique, que no tenía nada que ver, como estructura organizativa, con lo que Lenin, su jefe máximo, tenía en mente. Se trataba, hasta entonces, de un partido bastante descentralizado, con mucha autonomía local y libertad interna. Su base era abrumadoramente obrera, aunque el liderazgo estaba compuesto por intelectuales. Todavía en estos meses a Lenin le costaba mucho controlar al resto de los dirigentes, y a éstos les costaba todavía más controlar a la masa de sus adherentes, que fue creciendo enormemente de febrero a octubre. Ese carácter abierto y libre fue lo que le permitió al partido estar en contacto estrecho con las masas en este momento.

El crecimiento de los bolcheviques estuvo relacionado con el fracaso del Gobierno Provisional, que había generado grandes expectativas cuando fue encabezado por Kérensky, un socialista, pero que pronto fue perdiendo aceptación ya que los miembros no socialistas del gabinete bloqueaban cualquier medida a favor de las masas.

El partido único

A partir de septiembre de 1917, los partidarios de Lenin, que eran los únicos que no habían apoyado a Kerensky, fueron ganando la preferencia de los obreros y soldados rebeldes, especialmente los de la capital. En ese momento se inclinaron en su favor la mayoría de los delegados del soviet de Petrogrado, que era el más importante, y también de varios del interior del país. Por entonces, sin embargo, eran una minoría en el Comité Ejecutivo que había dejado constituido el Primer Congreso Panruso de los Soviets, que se había reunido tiempo atrás. Para el 25 de octubre se esperaba la reunión del Segundo Congreso, que daría la oportunidad de elegir un nuevo Comité Ejecutivo y una nueva línea política más acorde a la disposición más radical que ahora tenían las masas. Pero en la noche del día 24, a pocas horas de la apertura del Congreso, los bolcheviques, en una medida inconsulta, realizaron una acción militar para derrocar al Gobierno Provisional. Ante el tribunal de la historia se justificaron diciendo que de esa manera aseguraban el curso verdaderamente comunista de la Revolución, que estaba en peligro por una inminente reacción derechista. Hoy sabemos que, en realidad, no existía tal peligro y que, además, la mayoría de los delegados del Segundo Congreso tenían un mandato de las bases para decretar la toma del poder por los soviets. En otras palabras, el fin del gobierno de Kérensky y la instauración de uno nuevo que fuera completamente socialista estaba ya asegurada sin necesidad de la acción militar de la noche previa. Los motivos detrás de la estrategia bolchevique fueron en realidad otros.

Lenin exigió a sus camaradas adelantarse a la reunión para llegar así al Congreso con el hecho consumado y posicionar a su partido en un lugar de mayor prestigio para la composición de un nuevo gobierno. En efecto, en el Segundo Congreso los bolcheviques no alcanzaron la mayoría propia, por lo cual habrían debido aceptar formar gobierno con los demás partidos socialistas, cosa que Lenin quería evitar a toda costa. La apuesta salió según lo esperado: cuando los delegados se reunieron el día 25 se desató una fuerte polémica cuando muchos cuestionaron a los bolcheviques por su acción inconsulta. La discusión se volvió muy agresiva y muchos delegados que respondían a otros partidos decidieron abandonar la reunión como protesta. En ese contexto, los bolcheviques aprovecharon la inesperada mayoría para hacerse elegir como nuevo gobierno. La dirección de los soviets, que siempre había sido multipartidista, quedaba así en manos de un partido único.

La “Revolución de Octubre” pasó a la historia como un gran mito. En realidad, los eventos del 24 y 25 de ese mes fueron bastante modestos. No se trató de una gran movilización popular, sino de una pequeña acción militar calculada y organizada. Sin víctimas fatales y casi sin heridos, los grupos bolcheviques habían conseguido quitar del medio al desprestigiado Gobierno Provisional. A diferencia de los sucesos de febrero, no hubo en los de octubre ni huelgas, ni motines, ni grandes manifestaciones callejeras. Esa noche circularon los tranvías y hubo función en los teatros normalmente. Mientras se prolongaban las acciones militares contra el Palacio de Invierno el día 25, a pocas cuadras de allí la vida seguía con toda normalidad.

Lenin y Trotsky tuvieron un papel personal de enorme importancia en estos sucesos. Fueron ellos los que lograron convencer al resto de los líderes del partido y a las bases de realizar una acción de ese tipo. Muchos bolcheviques estaban en contra, y sólo aceptaron la situación bajo la promesa de que se preservaría la preeminencia de los soviets y se negociaría la entrada de otros partidos al gobierno. Sin embargo, aunque Lenin había llamado en varias ocasiones a que se entregara “el poder a los soviets”, en realidad nunca creyó que los soviets fueran organismos con capacidad de liderar una revolución: siempre apostó al partido (a su partido) como la organización revolucionaria por excelencia.

La joven María

A ojos de muchos obreros la acción decisiva de los bolcheviques en octubre les ganó un gran prestigio. Pero también fueron muchos los que la condenaron. Desde entonces se produjo una división definitiva en el campo revolucionario, que hasta entonces había permanecido más o menos unido más allá de las diferencias partidarias. Inmediatamente, los obreros ferroviarios amenazaron con decretar una huelga si Lenin no aceptaba formar un gobierno con los demás partidos. A regañadientes los bolcheviques se sentaron a negociar entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre. Pero Lenin y Trotsky boicotearon las negociaciones, que no llegaron a nada. Desde fines de 1917 la popularidad del nuevo gobierno empezó a ir en picada. El Partido Socialista Revolucionario de Izquierda (PSRI), que formalmente quedó constituido en noviembre, comenzó a recibir cada vez más apoyo de los obreros y campesinos revolucionarios. Se trataba de un partido que en muchos sentidos tenía ideas tanto o más izquierdistas que las de los bolcheviques, aunque con un compromiso mucho mayor con la defensa de la democracia soviética. Curiosamente para la época, su máximo dirigente era una mujer muy joven, María Spiridonova. Ya en enero, cuando se reunió el Tercer Congreso Panruso de los Soviets, el PSRI contaban con la mayoría de los delegados. Por un error estratégico que lamentarían, en ese momento no aprovecharon la mayoría para formar un nuevo gobierno y se conformaron en cambio con ocupar algunos ministerios clave. Querían tener un poco más de tiempo para llegar al poder mejor preparados. Pero cuando se disponían a hacerlo, en el Quinto Congreso, los bolcheviques manipularon los mandatos de los delegados para arrebatarles la mayoría. El PSRI emprendió entonces una acción enérgica de protesta, que fue presentada por el gobierno como un intento de golpe de Estado contrarrevolucionario. Con esa excusa enviaron a la nueva policía política, la temible Cheka, a reprimir a los militantes del psri. Muchos fueron fusilados y otros encarcelados. Eso acabó con la única organización que estaba en condiciones, por su popularidad, de torcer el rumbo de la Revolución y preservar la libertad soviética.

Los marineros de Kronstadt

Desde mediados de 1918 los soviets se convirtieron en cascarones vacíos. El amedrentamiento de la Cheka en las elecciones de delegados, sumado a la proscripción en los hechos de otros partidos políticos de izquierda, los dejaron bajo control férreo de los bolcheviques. Desde entonces quedó claro que el gobierno estaba formalmente en manos de los soviets, pero el poder real se ejercía desde el partido único.

Varios movimientos huelguísticos y revueltas campesinas reclamaron en los meses siguientes la restauración de la democracia revolucionaria. El gobierno los enfrentó a todos con una feroz represión militar. La última gran rebelión de estas características fue la que protagonizaron los marineros de la base naval de Kronstadt en 1921.

Esa base había sido en 1917 uno de los baluartes más importantes de la Revolución. Sus bravos marineros habían asegurado militarmente a los soviets en varias oportunidades en las que la derecha amenazó con una reacción; el propio Trotsky los había llamado entonces “el orgullo y gloria de la Revolución Rusa”. Pero el descontento era tal que en 1920 la mitad de los que eran afiliados al Partido Bolchevique rompieron sus carnets como protesta. En 1921 el soviet de Kronstadt (en el que había delegados de varios partidos revolucionarios) se declaró en rebeldía, en apoyo de los obreros en huelga en la ciudad y por la restauración de las libertades en los soviets. Llamaban a una tercera revolución que asegurara los anhelos de las dos primeras contra el autoritarismo de los bolcheviques. Sin aceptar ninguna negociación, el gobierno de Lenin les envió un ultimátum en el que exigía la rendición incondicional. Como los marineros no aceptaran, el gobierno envió fuerzas militares al mando de Trotsky; tras una feroz batalla la guarnición fue derrotada. Más de 2.500 marineros fueron fusilados en los días posteriores a la derrota y otros tantos fueron encarcelados.

El desánimo se apoderó entonces de todos los revolucionarios del resto del país que aún se aferraban a anhelos igualitarios y democráticos. Al mismo tiempo, por propuesta de Lenin, se prohibió la organización de facciones internas dentro del Partido Bolchevique (que ahora ya se había redenominado Partido Comunista). Eso terminó incluso con la vida política libre al interior del partido único que detentaba el poder. Así terminó la Revolución Rusa y se consolidó un nuevo régimen dictatorial que fue alejándose paulatinamente de las bases que le dieron origen. El resto es historia conocida.

- Ezequiel Adamovsky es doctor en Historia (University College London), investigador del CONICET y profesor de Historia Rusa en la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 4 semanas

Revista MuHace 4 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 4 semanas

AmbienteHace 4 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ArtesHace 2 semanas

ArtesHace 2 semanasVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasLos vecinos de Cristina

#NiUnaMásHace 2 semanas

#NiUnaMásHace 2 semanasActo trans por más democracia