#NiUnaMás

Operación masacre

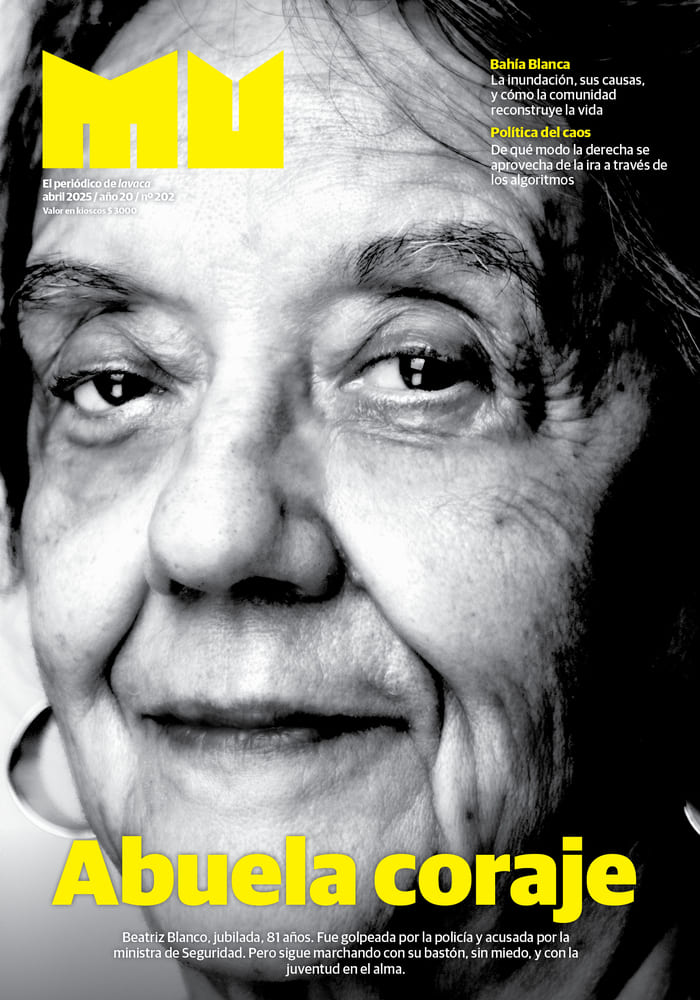

Melina Romero fue asesinada brutalmente cuando cumplía 17 años. Su cuerpo fue hallado en un basural por mujeres de un movimiento social. La muerte se convirtió en rating y en construcción de la imagen de una chica sin rumbo. Lo mediático, lo machista, las drogas, el sexo, la umbanda, la violencia, el rol de la justicia, las formas de abuso y exclusión sobre las chicas y chicos que aquí cuentan cómo piensan y sienten el presente.

Era el mejor de los tiempos,

era el peor de los tiempos,

la edad de la sabiduría y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas;

la primavera de la esperanza y el invierno

de la desesperación.

Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.

Historia de dos Ciudades, de Charles Dickens (novela, 1859), citada en la serie House of Cards y ahora en Mu.

Veo esos ojos, la sonrisa, el peinado; la veo caminar como un fantasma azulado en las imágenes de las cámaras de seguridad: todo lo vemos, todo lo sabemos, y no vemos ni sabemos nada. No logro entender que se destruya a golpes a una chica de 17 años recién cumplidos. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Que se la viole y se la siga golpeando. Y se la vuelva a violar, y a golpear. Cada golpe, cada patada, cada sometimiento, sobre un cuerpo ya inerme hasta dejarla sin sonrisa, sin mirada, sin peinado.

Y que luego se descarte el cuerpo en un basural, envuelto en bolsas de residuos, en posición fetal, en una descomposición que alimenta la proliferación de microbios, hinchándose, hasta que lo encuentran unas mujeres en José León Suárez. Y empiezan a aparecer en las pantallas policías, fiscales, abogados, luego familiares y amigos aullando de dolor, velatorios, autopsias, testigos, imágenes únicas y revelaciones exclusivas para alimentar empresas audiovisuales y gráficas, que tantas veces son una hinchazón que descompone lo que estaba vivo, otra forma de proliferación microbiana.

Frente a estos casos confieso un sentimiento raro, que no es producto ni de la solidaridad ni de la compasión. Tampoco es indignación, curiosidad o escándalo moral, ni siquiera conciencia debidamente concientizada: es asfixia. Y por haber elegido este oficio incierto, ante la asfixia que no permite pensar –y no sé si sentir- tal vez convenga aplicar lo que recetaban antiguos maestros: ponerse en movimiento, salir, conversar, investigar, preguntar, sorprenderse, revolver en busca de eso que algunos llaman respuestas en la frontera entre la luz y las tinieblas.

El ágora adolescente

Las risas revolotean en la pequeña plaza Martín Coronado, conurbano bonaerense, junto a la estación de la línea Urquiza. Es el gran punto de encuentro de adolescentes, antes o después de ir a las escuelas de los alrededores. Es la plaza en la que Melina Romero pasaba muchas tardes compartiendo horas, palabras, sueños, formas de ver el mundo.

Una parejita se besa golosamente, una chica corre a un chico, un grupo ríe, otros tres están escuchando a un amigo con la capucha del buzo puesta, que arma un rap con los ojos en el piso, el cuerpo como un diapasón, y las manos diseñando una historia en el aire. Edades entre 14 y 18 años.

Primero miran fijo, con una mezcla de curiosidad y desconfianza felina. Ven que estamos fotografiando a sus ancianos profesores (de 35 años promedio) que escribieron una carta asombrosa sobre el rol de los medios de comunicación en el crimen de su alumna. El grupo se va acercando a las baldosas que pintaron los hermanos de la chica asesinada, con aerosol negro:

“Tocar el sueño que no es realidad. Hermana descansa en paz, que nos veremos allá. Melina…”

Parados ante esas frases, consulto a los chicos. ¿Qué piensan de lo que pasó?

Paola: “Es una injusticia. Es una mierda”.

Leandro: “Nadie tenía derecho a matarla”.

Paola: “Era re copada, re buena persona, siempre estaba contenta. Cuando la veías, te sacaba una sonrisa. Te hacía la segunda”.

La segunda es acompañar, como la segunda voz de una melodía que uno jamás podría cantar solo.

Leandro no sólo rapea. “Soy famosito” explica. Su actividad en Facebook y el reparto de invitaciones para los boliches lo han convertido en esa categoría de adolescentes que han ganado notoriedad, amigos y fans virtuales. Relata Leandro: “Melina se quedaba alentándonos cuando hacíamos rap. ‘Bien ahí amigo’, nos decía. Si había algún problema entre dos chicos, los separaba. No le gustaban los quilombos. A mí me decía chupetín de brea. Y yo le decía pelolindo. Nunca vi una mujer con ese pelo: de un lado cortito, como un hombre, pero se dejaba una mecha rubia increíble, y se reía, y jodíamos con eso”.

¿Por qué creen que alguien, o algunos, pueden matar a una persona como Melina? Javier, gorro de lana sin visera, busca palabras con las manos. “Puede ser una cuestión, también, como ser… un hombre… usted discúlpeme las palabras que uso… como quien diría vulgarmente, el tipo quiere coger. Pero ella no. Al no poder, seguramente la habrán golpeado hasta matarla”.

Paola: “Se creen más hombres así”. Cuentan que en la plaza nunca permiten que un varón le pegue a una mujer. Uno de los chicos plantea una solución paradójica. “A un hombre que le pega a una mujer, sinceramente, hay que partirle una botella en la cabeza y tirarlo en un baldío”.

Leandro, que además de amasar rap compone medialunas y bizcochos en una panadería todas las noches, utiliza una palabra que no apareció en ninguna de las crónicas sobre el asesinato de Melina: “Tenés que estar mal de la cabeza para hacerle eso a una piba”. Levanta la cabeza y dice: “Son psicópatas”.

Psicópatas.

En la plaza de Martín Coronado, un grupo de chiquilines deja así propuesto un concepto que acaso explique mucho más que el crimen de una chica de pelo lindo asesinada cuando se le ocurrió decir no.

La plaza de Martín Coronado

Retrato de la mala persona

Psicópata es el término técnico para referirse a lo que usualmente se llama mala persona, o cosas peores. Representa una característica antisocial de la personalidad. Implica una disociación con las emociones y sentimientos, el no registro de los demás, salvo para utilizarlos o someterlos. También la imposibilidad de ponerse en el lugar del otro. La indiferencia frente al dolor ajeno. La capacidad de ejercer la crueldad. La falta de culpa, no en un sentido cristiano, sino en la comprensión del daño al otro, junto a la capacidad extrema de desplazar toda culpa hacia los demás. El egocentrismo patológico. El abuso sexual, político, laboral, moral, burocrático. La perversión. No hay relación, sino consumo o uso del otro: el fin justifica los medios. La psicopatía implica la falta de afecto o empatía, pero la necesidad de agradar y seducir para poder vampirizar lo que lo rodea. La sexualidad robótica. La nula intención de reparar el daño causado, salvo para fingir si está en riesgo su poder sobre el otro o la satisfacción de sus deseos. La manipulación, el control, la aniquilación del otro -de su cuerpo, o de su voluntad, su autoestima, su autonomía- porque la psicopatía siempre es un asunto de poder.

Se puede pensar en personas, en acciones y en tiempos psicópatas.

Zorras y rating

Melina Romero cumplió 17 años el 23 de agosto, y esa noche fue al boliche Chankanab, en San Martín. No volvió a su casa de Martín Coronado. Su familia hizo la denuncia dos días después. Sus amigos y compañeros de la escuela repartieron volantes con la foto de Melina en las plazas, en canchas de fútbol (como la de Chacarita Juniors en San Martín); la reclamaban por Facebook, donde Javier, por ejemplo, escribió: “Che pelotuda aparecé que todos están preguntando por vos”. Alejandro, uno de sus hermanos, escribió también, textualmente: “Dónde cuerno estás loka de mieerda venite para casa porqe mama ta preocupada”.

Ana, su madre, organizó marchas y panfleteadas con amigos y compañeros de escuela de Melina. La persistencia familiar despabiló la investigación judicial, se organizaron rastrillajes policiales, se reactivó la noticia, y las fotos de esa niña sonriente entusiasmaron a algunos editores de noticieros y diarios, tres semanas después de la desaparición.

Clarín tituló el 13 de septiembre, cuando todavía la familia no tenía noticias aún sobre Melina: “Una fanática de los boliches, que abandonó la secundaria”. La nota comenzaba: “La vida de Melina Romero, 17 años, no tiene rumbo”, frase que confirma, en papel prensa, la teoría del famosito Leandro sobre los psicópatas. El resto tiene el mismo tono, para crear una imagen negativa sin hablar sobre lo central: estaba desaparecida.

“¿Por qué escribieron eso? ¿Quiénes se creen que son? ¿La conocían?”, pregunta con absoluta lógica Nico, 16 años, en referencia a los empleados del diario. Juan, 17, supone: “A lo mejor no tienen hijos”. Candela, 15: “Dijeron que era como una puta. Es una gran mentira. ¿Les gustaría que les digan a ellos que son putas o zorras?”.

Soledad: “Y suponete que una chica se acuesta con chicos. ¿Es puta por eso? Y si una mujer es prostituta, ¿está bien que la maten?”. Los 16 años de Soledad, ya le permitieron entender cómo funciona en estas extrañas comarcas una frase: “algo habrá hecho”.

Los noticieros y programas especiales compitieron durante horas y días mostrando las imágenes, prejuicios, insinuaciones, chismes y lo que en general resultó una violación mediática de la que Melina tampoco pudo defenderse. La aglomeración de personas maquilladas en cámara para opinar sobre quienes no pueden responderles, aporta también a la teoría de Leandro.

El cuerpo apareció el 23 de septiembre en los basurales de José León Suárez.

¿Noticias?

Los femicidios son una nueva operación masacre. Un detenido, una testigo clave, muchas noticias sobre sexo, drogas, fiestas, umbanda, para alimentar el rating geriátrico de la televisión abierta, dispositivo cada vez más ajeno a los jóvenes.

Candela, estirando el lado largo de su cabello: “Yo digo: cuando una mujer dice no, es no. Pero entonces le dan pastillas, le dan la jarra loca (mezcla de alcohol y drogas de venta legal como el clonazepam, marca Rivotril), la violan, la matan, y encima le echan la culpa a ella. No entiendo. Miro lo que pasa, y da miedo”.

Que hable la escuela

Cuando Melina Romero aún estaba desaparecida, nueve de sus profesoras y profesores escribieron una carta urgente, conmovedora. Cuentan en ella que Melina siempre se destacó por tener un carácter decidido, por ser muy sociable y extrovertida. Aclaran: “El motivo de esta nota no es hacer una descripción de cómo era Melina, ya que eso no cambiaría el hecho de que esté desaparecida ni la responsabilidad de un sistema social causante de su desaparición, como el de tantas otras mujeres, que hacen las cifras del horror”.

Recuerdan: una mujer asesinada cada 30 horas en 2013 en Argentina.

Completan: “La relevancia del caso de Melina, tiene que ver con que es mujer y de una familia humilde. Se la condena por ello. La nota misógina, machista y miserable que sale en Clarín, da cuenta de lo que decimos”.

Párrafo sobre la prensa oficialista: “De la misma manera la consideran los medios que se rasgan las vestiduras de ser ‘objetivos y afectos a la ley’ como el oficialista C5N. El silencio objetivista y para nada condenatorio de parte de la TV Pública, deja que ese ‘sentido común’ crezca, y se vea como normal que las mujeres desaparezcan, o las maten. Y más normal, si es humilde”.

Lucas López es profesor de Literatura, y Facundo Pilarche dicta los talleres de la Escuela Técnica 2 de Ciudad Jardín. Cuentan frente a un café con leche: “Desde la educación vemos que los mismos chicos reproducen esas ideas espantosas que presentan los medios: acusan a la víctima. Se notó mucho la diferencia con el tratamiento del caso de Ángeles Rawson, por la condición socioeconómica. Los pibes pobres no son vistos de la misma manera que los de otro sector social”.

Ángeles fue asesinada el año pasado, depositado también su cuerpo en los basurales de José León Suárez.

Lucas: “Los medios tienen una pretensión de inocencia brutal. Es violencia”.

El abogado y el pai

El abogado de la familia de Melina es Marcelo Biondi, que responde a todos los moldes mediáticos. Su página de Internet lo muestra rodeado de micrófonos de movileros. En Twitter avisa a sus seguidoras (las bionditas) horarios y programas en los que participará y envía mensajes tipo:

“BUENAS NOCHES BIONDITAS QUE TERMINEN UN LINDO DIA Y COMIENCEN LA SEMANA C/MCHA LUZ Y BENDIC”.

Traje y camisa negra, corbata ídem con franjas grises, peinado con gel que rompe la ley de gravedad, sostiene ante Mu: “Tenemos una testigo principal, creíble, de 17 años”. En todos los medios se la nombra como Melody. “A Melina la golpearon, agredieron de puño y patadas, abusaron sexualmente y después la siguieron golpeando hasta provocarle la muerte. La testigo señala a Joel Fernández (Chavito), Elías Fernández (Narigón), Toto (16, menor de edad) y a un señor César, que tuvo que ver -según el testimonio- con el modo en que se deshicieron del cuerpo”.

César de Xangó es el nombre del pai umbanda que resultó detenido, tras brindar una conferencia de prensa con su propio abogado mediático. El templo ofrece, en sus volantes: “Ayuda espiritual. Destrabes. Buzios. Abre Caminos. Uniones. Limpiezas”. El eslogan del Reyno Africanista es inolvidable: “Ni buenos ni malos. Eficientes”.

El abogado Biondi, que ofrece “experiencia, trayectoria y profesionalismo” planea sobre lo mediático: “Reconozco que intervengo en causas con repercusión. Sé que tengo fans en las redes sociales, y lo respeto. No soy hipócrita: me gusta hacer notas y participar en los medios”.

¿La notoriedad termina siendo una estrategia para que las causas sean visibles y avancen? “La repercusión de una causa es buena para todas las partes. Para el damnificado, por la visibilidad y porque crece la disposición política, judicial, policial mucho más que si no hay repercusión”.

Sobre el tratamiento a la imagen de Melina: “Ella viene de un origen humilde. En casos de familias más adineradas, se las trata de otro modo. Pero pibes de clase alta también participan en reuniones con alcohol y drogas, y pueden intentar someter sexualmente a una señorita presente. Es un tema general”.

Biondi aclara que no cobra de la familia de Melina, sino de un conocido mutuo. “Y apenas si alcanzará para viáticos. Me habían llamado para defender a uno de los acusados, pero en ese momento la familia de Melina me planteó que yo fuese su abogado. Les ofrecían estudios con un marketing muy importante. Me pareció valorable que me eligieran, tal vez no tengo tanto marketing, pero sí seriedad y formación”.

¿La presión mediática puede provocar que se busque la apariencia de avances en las causas, cosa que termina en la detención de los llamados perejiles? “La repercusión excesiva a veces lleva a cometer desprolijidades. No es el caso de Melina. En la causa de Ángeles Rawson no tengo dudas que la presión llevó a cometer errores que violan garantías de cualquier imputado”.

Biondi fue abogado del caso Ángeles junto a Miguel Ángel Pierri. Defendían a Jorge Mangieri, el portero procesado por ese crimen. Este año los programas y revistas de la farándula revelaron que Pierri se separó de su mujer, Karina Ranni, al descubrir que ella había comenzado una relación sentimental con su socio, el propio Biondi, quien salió a plantear que ante una situación de violencia familiar que vivía Karina, él tuvo que elegir “entre dos amigos”.

Una cosa llevó a la otra.

La sociedad se disolvió.

Biondi y Ranni explicaron todo ante Chiche Gelblung. Pierri apareció en la revista Gente con su nueva novia, una policía 20 años menor: “Me enamoró más que ninguna”.

Biondi mira de reojo los celulares que suenan a su alrededor: “De mi vida privada no hablo más. Ya dijimos nuestra verdad”.

Luego, coordina su participación en el programa de Santo Biassati, para revelar en qué punto está el caso Melina.

Foco y medios

Cuando logró reponerse del asesinato de su hija, Adoración Gutiérrez hizo algo extraño: estudió Derecho. Empezó a los 48, se recibió a los 54, y hoy es de las personas que acompañan, desde el Centro de Protección a las Víctimas de la provincia de Buenos Aires, a otras mujeres que pasan por lo mismo: por ejemplo a Ana María, la mamá de Melina.

“Yo era contadora. Cuando fue lo de mi hija, María Laura, quería justicia. Otras mamás han hecho oenegés o marchas, que desde ya comparto y acompaño, pero no me nació eso, sino buscar desde las propias leyes”.

Su hija fue secuestrada en el año 2000. Según el portal Infojus fue llevada a la fuerza, golpeada y drogada. “Luego llamaron a su familia pidiendo 30.000 pesos de rescate. Intentaron descuartizarla en vida pero no pudieron y la trasladaron a un basural de Gonnet. Finalmente la acuchillaron, la rociaron con nafta, la quemaron viva y siguieron llamando para exigir el dinero del rescate”. Dos mujeres fueron condenadas a perpetua, pero Adoración aún espera el juicio de quien considera el autor ideológico del crimen: el médico peruano Wilfredo Chipeiquén.

“Nuestro trabajo hoy es acompañar a las familias, yo como abogada, una asistente social y un psicólogo. El tratamiento del caso de Melina es la re victimización de la víctima, con saña. Ella simplemente no quiso ser obligada a tener sexo grupal. Y por eso la mataron. Pero los medios desvían el foco cuando son sectores vulnerables. Lo vemos todo el tiempo”.

Paradoja: lo mediático, aunque escandaloso, hace visible el caso y tal vez que avance. “Es mi bronca todos los días con el Poder Judicial. No digo todos, porque hay excelentes fiscales que se comprometen con lo que hacen. Pero muchos otros hacen simple papeleo de expedientes”.

Dora, como la llaman sus amigos, reconoce que “hay una cultura machista de los jueces, que no cambian la mentalidad aunque cambien las leyes. Después de lo de Wanda Taddei hubo muchos casos de mujeres quemadas y a veces muertas por sus parejas. Acompañé a varias familias. Pero salvo el caso de Wanda, casi ninguno tuvo condena”.

Y a todo eso hay que agregarle otra dictadura moderna: “La burocracia es tremenda, y es una forma de violencia. Todo el tiempo veo que el Poder Judicial es capaz de ejercer esa violencia”.

¿Quién encontró a Melina?

Las vecinas cuchicheaban preocupadas durante una reunión del Frente de Mujeres del Movimiento Evita, en San Martín. El encuentro tenía dos temas principales: la cooperativa textil que sostienen con el programa Ellas hacen, integrada por mujeres que sufren situaciones de violencia doméstica, y las acciones en la calle para denunciar y repudiar la desaparición de Melina Romero. Ornella Tinnirello, referente zonal del Frente, miraba de reojo a las dos mujeres. Al finalizar la reunión se acercaron. “Encontramos a Melina”, le dijeron.

El movimiento se hizo cargo de la situación. Uno de sus integrantes permaneció en la zona señalada hasta que llegaran los funcionarios judiciales, y finalmente se confirmó que había más que cuchicheos en las palabras de las mujeres, consideradas desde ese momento testigos protegidas.

¿Cómo se ve el tema de la violencia contra las mujeres desde barrios y villas que rodean los basurales del CEAMSE?

Eli: “Aquí vienen desde mujeres que las insultan en la casa, hasta chicas, como la que vino el otro día: prácticamente la desmayaron a golpes. Lo que pasa es que las mujeres llevan una cuestión cultural: hoy me golpeó, mañana capaz que mejora. Las mujeres cambian cuando la violencia va hacia los hijos”.

Diana cuenta que “sufría el problema”, se separó, y ahora volvió. “Pero ahora todo está bien. ¿Qué cambió? “Cambié yo. Le quité el poder que él tenía sobre mí. Entendí que no me podía tratar así, y lo tuvo que entender él”. Diana logró lo crucial frente a las acciones psicopáticas: poner límites.

Romina: “Siempre está el fondo machista de tomar a la mujer como objeto. Mirá Tinelli, el show, las minas en bolas, y él cortándoles la pollerita”.

Eli: “El tema es poseer. Al costo que sea. Y controlar a la persona. El hombre que es agresor no quiere que la mujer tenga independencia”.

Romina: “Lo principal aquí es cuando las mujeres vienen y después de un tiempo empiezan a levantar la cabeza, a ver a la compañera que tienen al lado”.

Diana: “Y recuperar la autoestima. Porque la violencia de género no es sólo el golpe, es el menosprecio”.

¿Y qué se hace frente a eso?

Eli: “Escuchamos a la mujer, después vemos qué quiere hacer. La decisión es de ella. La acompañamos hasta donde haya que llegar”.

¿Hay más violencia contra las mujeres?

Romina: “Para mí se habla más, se sabe más. Es como la interrupción del embarazo. El año pasado yo lo hice. Y ahí supe que mi mamá había abortado, mi tía había abortado, y mi abuela había abortado: tardé 38 años en enterarme. Y si estos temas ahora se hablan también es porque hemos ganado espacio”.

Ornella: “En los piquetes en el 2000 las compañeras discutían con los varones del movimiento para que en las mercaderías que daba el Estado hubiera toallitas higiénicas. Hoy a este gobierno le reconocemos que estamos en un escalón distinto en cosas que representan cambios subjetivos”.

Diana lo ve en otra cuestión: “A los asesinatos de mujeres antes les decían ‘crímenes pasionales’. Ahora sabemos que es violencia de género”.

Ornella: “Hablamos con la fiscal del caso Melina, María Fernanda Billone, y nos contó cuánto trabajo hay que hacer dentro del propio Poder Judicial para que se entienda el problema y se caratulen estos casos como violencia de género. O sea que la matan por ser mujer. No es un crimen como cualquier otro”.

Ornella no es muy mediática: tuvo que huir de un móvil de América que quería entrevistarla, y recibió 16 llamados. “Me apretaban. Yo les decía que no nos interesa darle contenido a medios sin contenido, porque le quitamos sentido a todo lo que estamos haciendo”.

La productora no podía creerlo, pero ni siquiera logró convencer a Ornella cuando jugó su carta ganadora: “Mirá que es para el programa de Guillermo Andino”.

Cómo superar el miedo

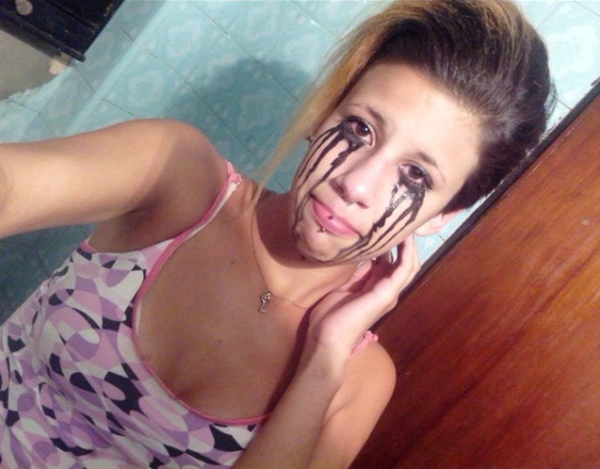

Las chicas del centro comunitario CreSer conocían a Melina y plantean algo que también puede ser una clave. “Estar en Facebook, ser promotora, ir con esos tipos, todo para mí es para hacerte ver, que te presten atención”, dice Geraldine.

Hacerse ver en un mundo que no te presta ni la atención.

Sofi: “Yo me saqué una foto con Melina. Era tranquila, re buena, me convidó gaseosa. Después de lo que pasó me da escalofrío”.

Una de las chicas cuenta que su padre le pegaba a su madre, pero eso ya no sucede. ¿Mejoró la relación? “No, se separaron”.

Varias reconocen violencia entre sus padres.

Les gusta un conjunto: One direction.

Geraldine juega al fútbol.

Corina tiene diabetes y debe quedarse en casa.

El colegio no le envía tareas y puede perder el año. Dicen que les molesta salir de sus casas y que haya gente drogándose en la puerta. “No se aguanta el olor, más que nada”.

¿Qué hacer frente a la violencia?

“Aprender a boxear” dice una.

“Pero si son 3 o 4 como le pasó a Melina, te van a matar igual”.

Se ríen y salen todas corriendo.

En la plaza Martín Coronado varios de los chicos me cuentan que no van a los boliches. “No es nuestro estilo. Lo nuestro es el rap, el hip hop: cosas argentinas”. Javier pide la palabra: “En el rap lo que se cultiva es el respeto a la otra persona”. Nico y Juan lo miran como aprobando lo bien que salió la frase.

Pastillas y Facebook

¿Qué habría que hacer para parar la violencia como la que mató a Melina? Uno dice: “Más seguridad en general. Por ejemplo, al que roba, quemarle las manos”. “Nooo” le gritan los otros.

Nico: “No sirve, aunque haya seguridad te van a cagar violando y choreando igual”.

Matías: “La policía no hace nada”.

Otro agrega: “En Pablo Podestá, por una luca y media, los policías dejaron ir a unos que se habían afanado un auto”.

Leandro: “Los policía acá son para reírse. Nos molestan a nosotros, pero a los chorros nunca los agarran”.

Improvisan un rap ante el grabador. Algunas frases que son crónica de estos tiempos:

“Entré a Facebook, le puse inicio y después me di cuenta que desaparece una mujer. No le pasé cabida, después vi que era mi amiga Melina. Preguntamos qué onda. Capaz que anda por ahí y después salió esa noticia mala. Nos pusimos muy mal, hicimos marcha, y la gorra nos quiso sacar. Pero no nos rendimos, algunas cosas te pueden matar y siempre están a tu lado. Y yo ahora le canto este rap para Melina que estás en el cielo como un Jesucristo. Cómo me gustaría ir con un cohete y decirle que la amo, y que la exrtraño, que siempre va a estar. La pelolindo la voy a recordar. Hey”.

Juan cuenta que Toto, el menor detenido por el crimen, vive cerca de su casa: “Nunca me cayó bien. Me mandó la solicitud de Facebook apenas desapareció Melina, y nunca la acepté. Mi hermana sí”.

Florencia ríe: “Era un plagoso (pesado) me hablaba todo el día y yo no le contestaba”.

¿Cómo se explican lo que pasó?

“Las pastillas que le ponen en la jarra loca” dice Javier. “Hay Rivotril, Clonazepam, hay de 10, de 5, de 2. La mezcla te pierde la mente, te puede llevar a la violencia”.

Diego Capusotto y Pedro Saborido describieron en su programa ese fenómeno como Robotril: “Lo que no te da la vida te lo da la industria farmacéutica”.

A estas cuestiones se refiere la testigo cuando cuenta que el grupo formado por Chavito, Toto y Narigón quería “enfiestar” a Melina, para obligarla sin esfuerzo al sexo grupal. O sea: se toman pastillas para envalentonarse, y se suministran pastillas a la chica para que quede indefensa y someterla. El cerebro joven de Melina no estaba tan fusilado, se resistió, y la mataron. “Pero la culpa no es de la droga” dice Juan. “Si puteás a una mujer estás puteando a tu hermana, a tu vieja, a tu abuela. Y si le pegás y matás a una mujer es porque ya lo tenés en la cabeza”.

En otro grupo una chica vuelve con el argumento de la policía. A su lado le responden: “Me da miedo la policía. El otro día se paró uno adelante mío y decían ‘vení linda, que te llevamos; dale rubia, vení que somos buenos’”. La que cuenta el episodio tiene 13 años.

Una tercer amiga, también de 13, cuenta: “Yo vivo en un barrio privado, y el otro día me siguieron unos viejos: ‘vení amorcito, somos todos vecinos’, pero yo corro rápido y me escapé”.

Replay: 13 años, barrio privado.

Rap del basural

Repaso las cosas que he ido escuchando. Las mujeres del Movimiento Evita dicen: “Es lógico tener miedo, pero lo que hay que hacer es cuidarse, porque con miedo no arreglás nada: te quedás encerrada en tu casa. Te cuidás cuando no estás sóla, cuando te juntás, hablás, levantás la cabeza. Cuando le parás el carro al que te quiere pasar por encima. Cuando te empoderás. Para nosotras eso es la militancia: hacer talleres, cooperativas, tener proyectos, hacer política”.

En la plaza Martín Coronado dicen:

“No hay que salir solas, sino en grupo, con amigas y amigos. No tomar las jarras de los boliches. Saber con quién estás. No darle bola al que te da desconfianza. Ser confiados, pero no ser confianzudos. Cuidarnos entre nosotros”.

En lugar de protecciones externas, parecen hablar de una autogestión del cuidado.

Las mujeres del Evita lo entienden como militancia política. En la plaza suena a una militancia de la amistad.

Todo sirve.

El saludo de moda es “cuidate”, y tal vez haya que tomárselo en serio.

El grupo rapero vuelve a improvisar.

“No quiero estar triste, hablar de Melina, mejor hablemos de Argentina. Vengo de un barrio llamado Podestá. Los que mandan hablan por hablar. No saben qué pasa, lo que es vivir en una villa. No saben lo que es ganarse la vida, o comer siempre la misma comida. Ya no podemos aguantar el dolor de vivir entre la espada y la pared”.

No sé hacer rap.

Tampoco sé qué palabras habría que entramar con acciones para que el mundo no sea para estas chicas y chicos una tiniebla en el basural.

#NiUnaMás

La tesis del gran bonete

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

- Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.

- Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.

- Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.

- Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.

Nota

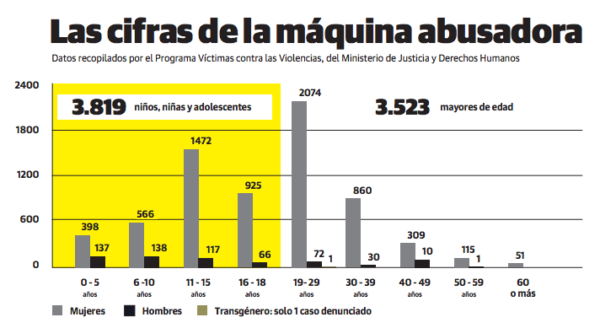

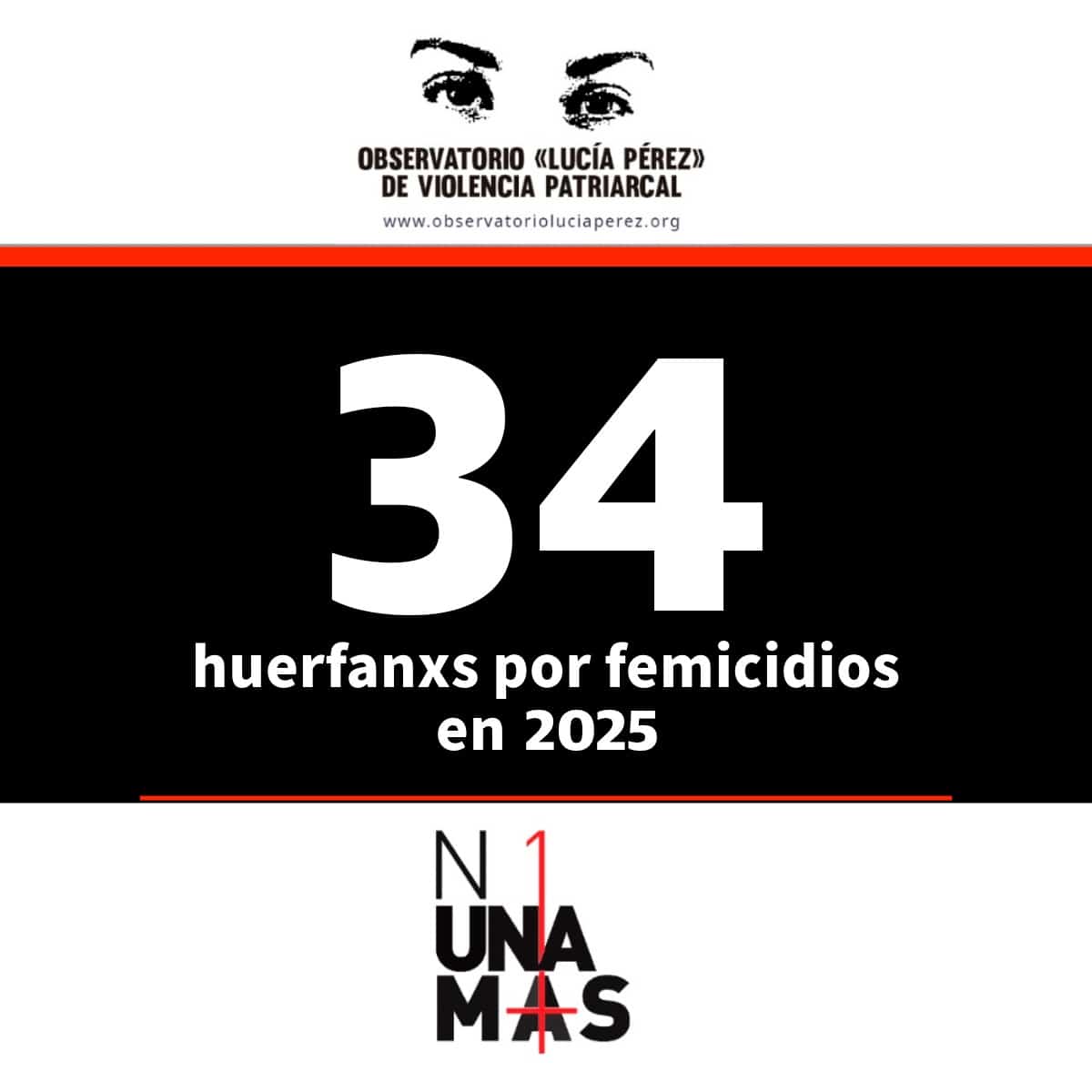

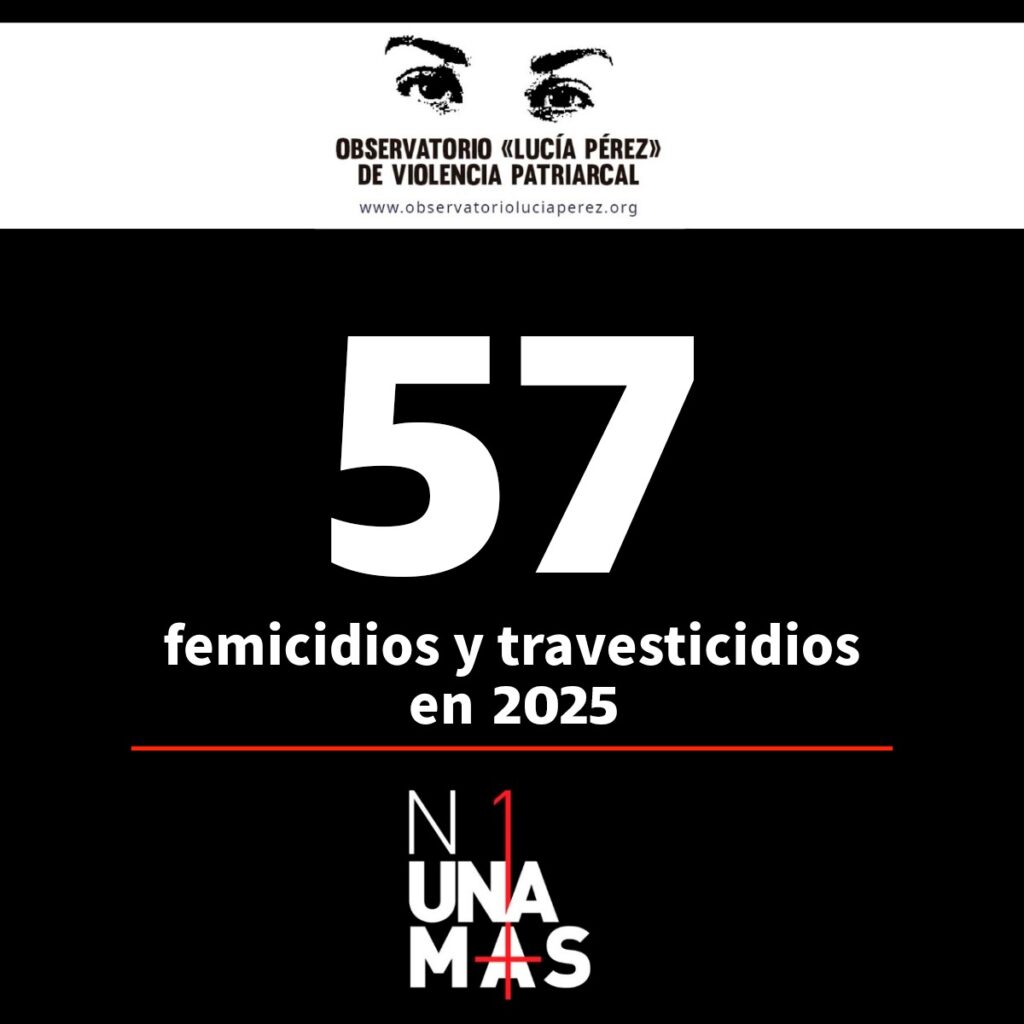

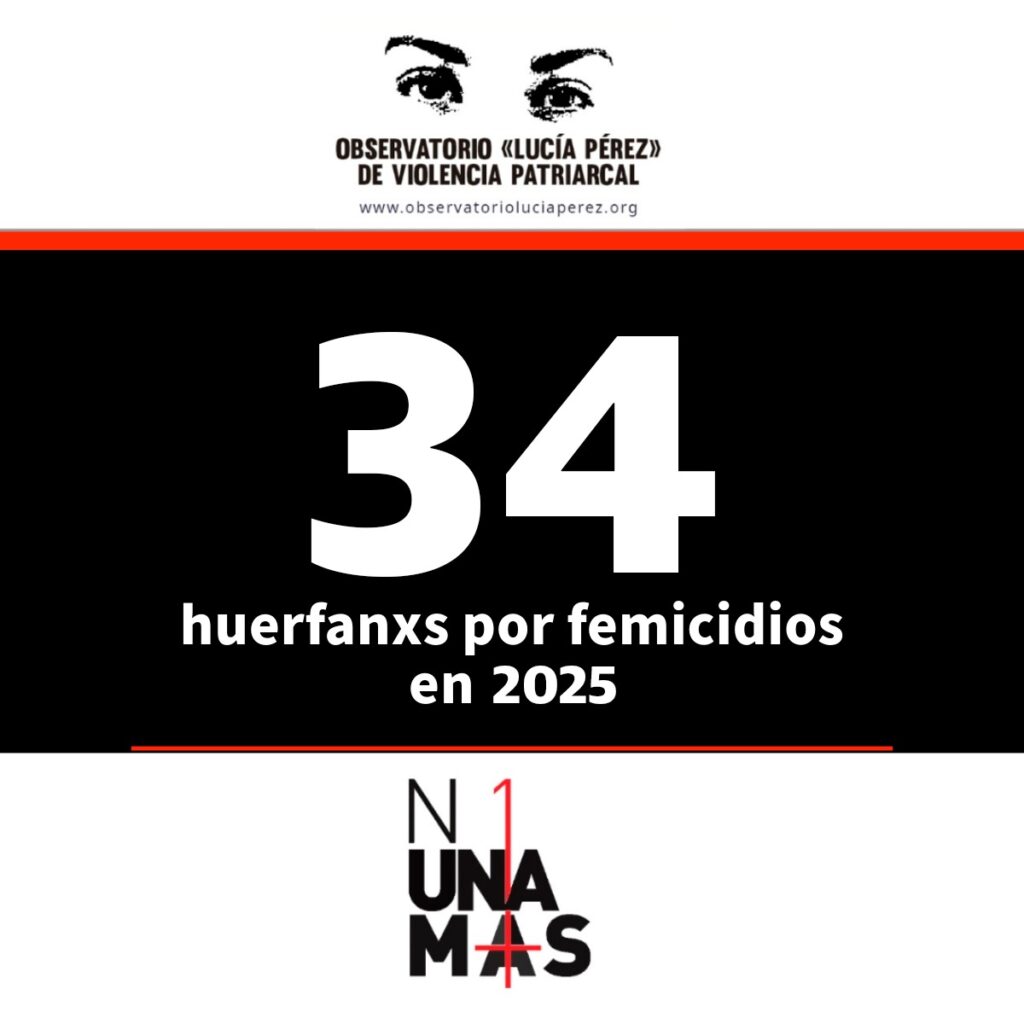

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

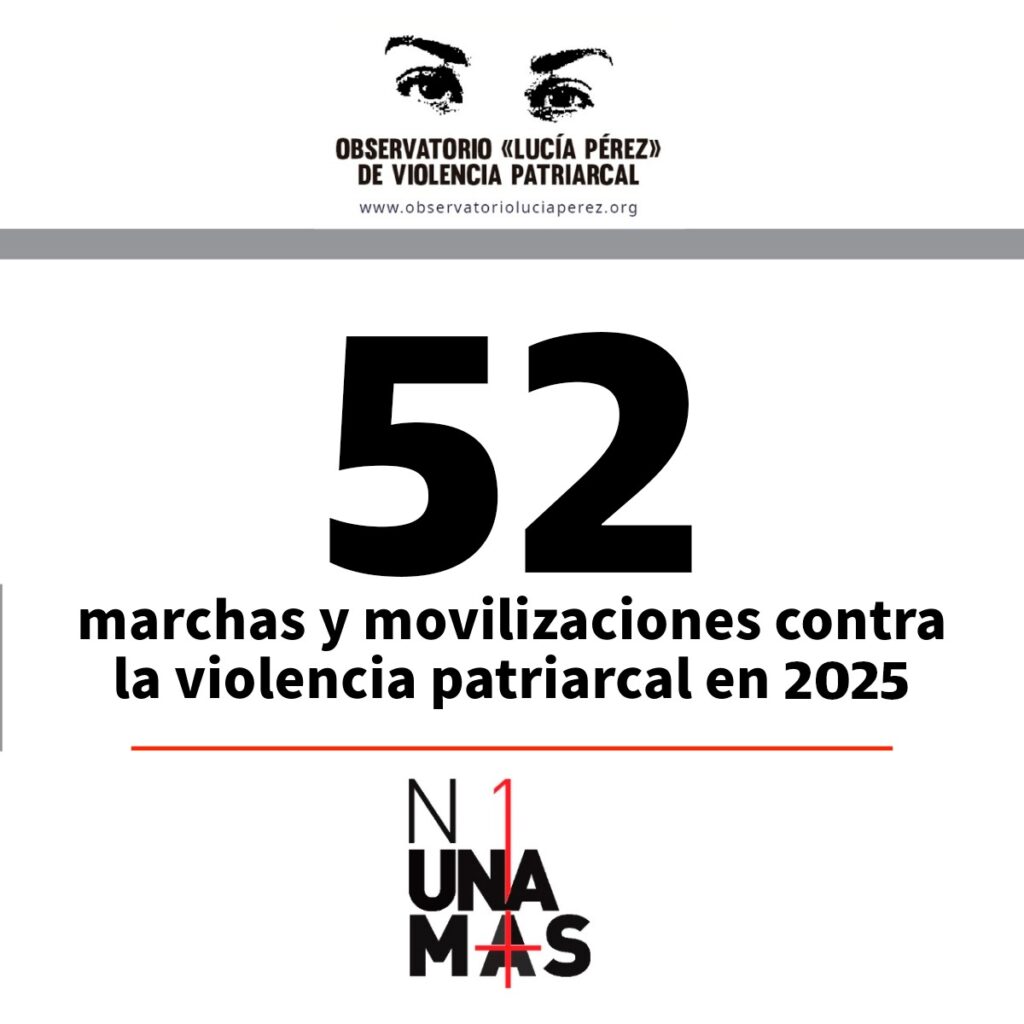

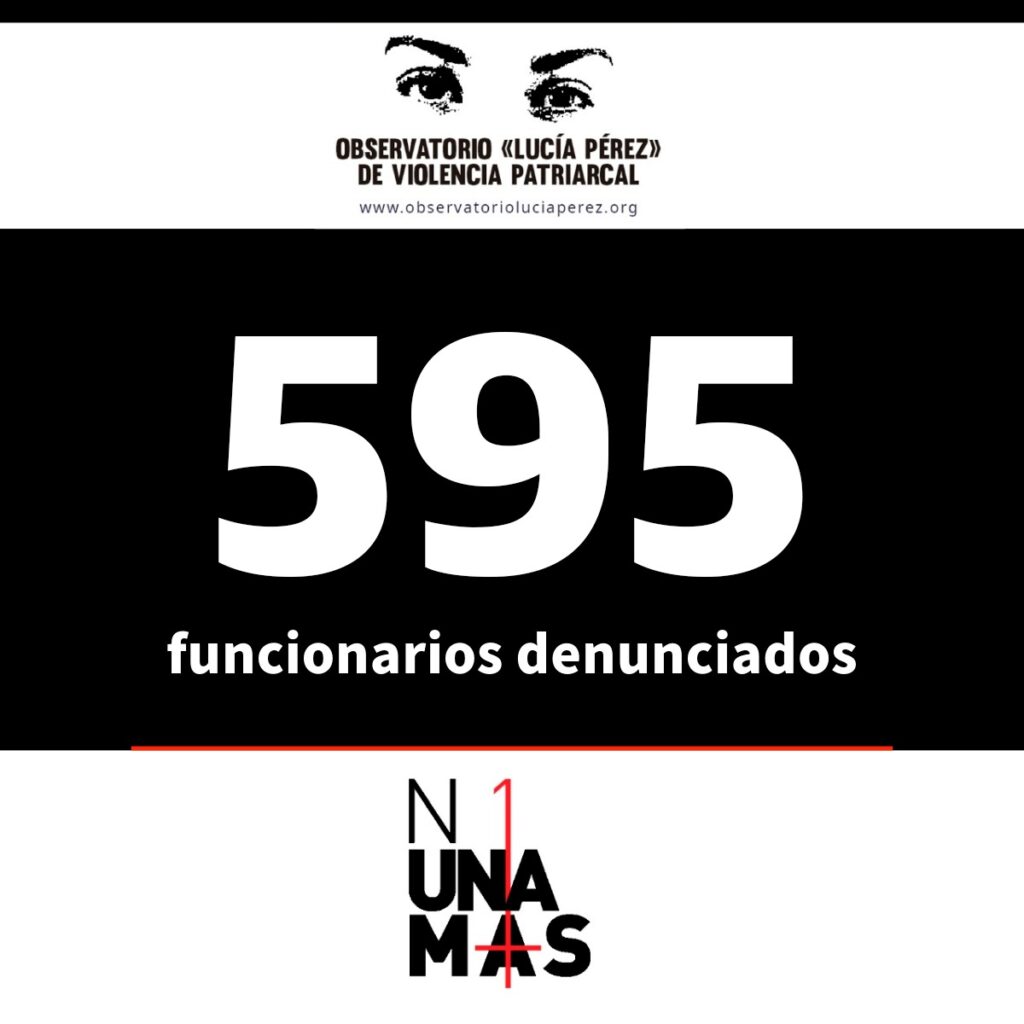

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

#NiUnaMás

Arte contra la impunidad femicida

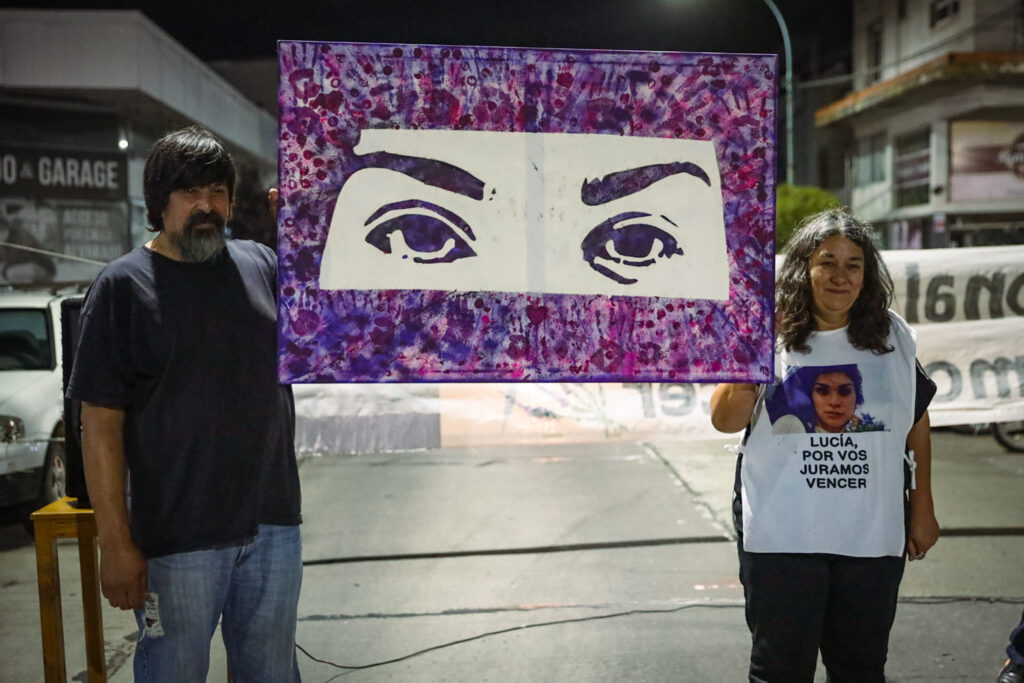

«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

«Es el Estado narco cubriéndose» dijo Guillermo Pérez a lavaca. La referencia: los imputados son probadamente narcos que vendían droga a menores en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Pero al anular el delito de femicidio, la pena de perpetua se reduce de manera drástica. Todo esto, debería pasar por la decisión final de la Corte provincial.

«Es una provocación para afectar a la familia, el día del cumpleaños de su hija» sostuvo Gustavo Melmann, el padre de otra joven asesinada, Natalia, hace 24 años.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Sobreponiéndose a la sorpresa, la familia inauguró en Mar del Plata El Cuarto de Lucía, visitado por cientos de personas que quisieron conocerlo, interiorizándose con la situación general de violencia contra las mujeres. «No nos van a hacer callar» dijo Marta.

Así, la noche del viernes se llenó de arte para reencontrar lo que Marta llamo «luz»: capacidad para recordar a Lucía y a miles de mujeres asesinadas, y seguir transitando todos los caminos contra la impunidad. Participaron 20 grupos de música y danza.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Marta diálogó con lavaca.

–¿Por qué se inaugura hoy la Casa de Lucía?

–Porque hoy es el día que nació hace 25 años; a esta hora estaba con contracciones; ella nació a las 20. Fue tan lindo como padres; teníamos a Matías y tener una hija fue re lindo. Por eso hoy estamos festejando la luz, que es ella; la luz en la cual está ella. El festejo de hoy es la luz de Lucía.

Presentamos el cuarto de Lucía, donde vamos a trabajar desde todos los sentidos; todo lo que nos atraviesa como mujeres, como madres, como víctimas. El cuarto va a estar para eso. Se ha transformado en una obra de arte en donde trabajamos, hacemos los informes, donde ponemos el foco en lo mal que hace las cosas la Justicia.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

–Hoy recibieron justamente una noticia de la Justicia con una nueva medida de impunidad.

–Sí, como ya estamos acostumbrados, y es triste decir eso porque después de 8 años deberíamos tener una condena como corresponde, y no seguir luchando de esta manera.Se le pierde el respeto totalmente a la vida del ser humano que se ha ido y a las familias que quedamos. Pero seguiremos trabajando y no bajaremos los brazos. Hoy más que nunca este lugar debe ser de abrazo de amor, de contención por todo esto que nos pasa también.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

–¿Por qué creen que recibieron la noticia hoy?

–Porque la Justicia es perversa. Es tan grande la perversión que tienen, que también eligen con quién hacerlo. Porque también hay que acallar a estas víctimas, pero estas víctimas no se van a callar jamás. Jamás. Entonces, estoy segura que lo hacen para destruirnos, pero lejos de eso, estamos cada vez con más fortaleza, con más lucha y ayudándonos entre todos.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Guillermo Pérez agregó:

“En estos momentos tan crueles que estamos pasando no hay que dejar de hacer cosas humanas. Tenemos que hablar de las cosas que podemos hacer juntos”.

Marta: «Hay una industria judicial, donde te siguen haciendo ir para atrás, mientras la gente como nosotros tiene que seguir trabajando y pagando abogados, buscando justicia y que no haya impunidad. Por eso también es algo perverso lo que nos siguen haciendo».

El Cuarto de Lucía podrá ser visitado como parte de la actividad marplatense de la Campaña Somos Lucía, que incluye entre otras cosas, cursos, talleres, encuentros, y seminarios de capacitación a personal judicial.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.