CABA

La chica shock

Su nuevo libro, La doctrina del shock, no puede analizarse sin tener en cuenta el año que la autora vivió en Argentina. Esa experiencia marcó su mirada sobre lo que ahora revela al mundo: la relación entre una experiencia social traumática y la imposición de medidas económicas brutales. En esta entrevista explica los puntos centrales de su arrollador ensayo.

¿Cómo podría sintetizar la teoría que desarrolla en su libro a lo largo de 600 páginas?

La doctrina del shock es una filosofía que ha guiado la toma de decisiones en los más altos niveles de gobierno de Estados Unidos y en muchos otros países. Es una filosofía creada por personas cuya agenda política es tan impopular que no pueden imponerla en circunstancias normales. Tiene que producirse algún tipo de shock, golpe o trauma, infligido a una sociedad –una guerra, un ataque terrorista, un desastre natural– para lograr que las personas pierdan su eje, pierdan su orientación. A partir de ese shock se puede impulsar un programa político-económico que nadie aceptaría de otro modo. Ése es el principio central de la doctrina del shock, que yo también denomino “capitalismo del desastre”.

¿Qué significa un shock?

En el libro examiné tres tipos diferentes de shock. En primer lugar, investigué cómo las principales catástrofes naturales, las guerras y los atentados terroristas arrojan a las personas a un estado de total desorientación. Esto ablanda las condiciones de resistencia para aplicar el segundo shock, también conocido como terapia de shock, que consiste en la implementación de políticas económicas que impulsan el libre mercado y empujan al abismo de la exclusión a grandes sectores de la población. Lo hemos visto en Chile en la década del 70, en Bolivia en la década del 80 y en Rusia en la década del 90. La tercera forma de shock es literal: el shock de la tortura. Sostengo que la tortura está fuertemente vinculada a la terapia de shock económico, porque está relacionada con la necesidad de eliminar todo tipo de resistencia a la imposición del “libre mercado”: los gobiernos torturan a las personas para aterrorizar a las sociedades en su conjunto. Me interesé en la forma en que estos tres shocks se refuerzan mutuamente cuando estuve en el Irak en momentos de la ocupación norteamericana. Presencié cómo primero se impuso la “conmoción y pavor”. Entonces, Irak pasó de ser un país estrangulado por las sanciones económicas a ser un país capitalista salvaje. Ése fue el segundo shock. Pero los iraquíes comenzaron a organizarse y protestar y resistir. Y cuando surgió la resistencia, vimos el tercer shock: la cámara de tortura.

¿Qué rol jugaron los Chicago Boy´s en este desastre?

Milton Friedman (1912-2006), el difunto economista y gurú del libre mercado, fue quien articuló la doctrina del shock mejor que nadie. Él escribió a principios de 1980: “Sólo una crisis –real o aparente– produce un cambio real. Cuando se produce la crisis, las medidas que se adopten dependen de las ideas que estén en casa”. Estaba hablando de sus propias ideas, las más brutales sobre el libre mercado, con las que implementó una verdadera campaña ideológica impulsada por el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, una campaña que no podría avanzar en circunstancias normales. Friedman sabía de primera mano que Nixon era muy afín a sus ideas, pero que consideró que si trataba de convertirlas en política en el marco de una democracia electoral, no podría mantenerse en el poder. Fue después de esa experiencia que Friedman llegó a la conclusión de que la crisis era la solución. Se refería a la crisis económica, pero en el libro ‘La libertad de elegir’ enumera una amplia gama de traumas que pueden servir para “ablandar” las resistencias a imponer políticas de libre mercado. Se ha hablado mucho de los economistas norteamericanos que fueron a Chile a colaborar con Pinochet. Y eso es cierto hasta cierto punto, porque el propio Friedman viajó a Chile en 1975 y se reunió con Pinochet. Pero los verdaderos Chicagos Boy’s fueron los chilenos que estudiaron en la Universidad de Chicago. No se trató simplemente de formarse en un programa académico de Estados Unidos, sino de integrar un programa con el que el gobierno norteamericano intentó cambiar el panorama ideológico de América Latina. Este programa se inició en la década de 1950, cuando existía una gran preocupación en Washington porque América Latina estaba avanzando muy lejos y a la izquierda.

¿Cuál fue entonces la estrategia?

Una de las estrategias fue la de traer un gran número de estudiantes de Chile a la Universidad de Chicago. Friedman siempre se quejaba por la forma en que sus ideas eran consideradas marginales, mientras que las ideas keynesianas de Harvard y Yale tenían el monopolio de la influencia política. Él y sus colegas se vieron a sí mismos como una banda de rebeldes en la periferia y, en ese marco, el trabajo con estos estudiantes latinoamericanos era prácticamente como impulsar una secta de extrema derecha capitalista. Los estudiantes fueron entrenados como guerreros ideológicos; sus matrículas universitarias eran pagadas por Estados Unidos –por el gobierno primero y más tarde por la Fundación Ford– y, una vez entrenados, eran enviados de regreso a casa para dar la batalla. Este programa de entrenamiento ideológico comenzó con Chile, pero más tarde fue ampliado a Argentina, Brasil, México.

¿Ganaron?

El primer error importante que surge al analizar el rol de los Chicago Boy´s es decir que los Friedman Boy´s han ganado la guerra pacíficamente en el terreno ideológico. Ganaron en América Latina, ganaron en Rusia, ganaron en China. Sin embargo, desde el principio, desde el primer laboratorio del programa que instalaron en Chile, los Friedman Boys siempre perdieron cuando intentaron imponer sus ideas de forma pacífica. Los primeros estudiantes que participaron del programa en la Universidad de Chicago regresaron a Chile en los 60. Tenían sus revistas, sus columnas en los diarios, sus puestos académicos, pero nadie los escuchaba. Recién cuando los tanques derrocaron a Salvador Allende, los Friedman Boys lograron regresar a Chicago como triunfadores. Fue de esa forma brutal, de lucha contra el sistema democrático, que “ganaron”.

¿De qué manera su experiencia en Argentina influyó en su teoría?

Viví en Argentina durante un año, con mi marido, Avi Lewis. Estábamos haciendo una película sobre la crisis económica en ese país. Todo el mundo me hablaba de las 30.000 personas desaparecidas en la dictadura y de cómo se había impuesto un modelo económico de concentración y exclusión. También me hablaban del grupo de Chicago Boy´s que llegó al poder durante la dictadura militar. Para mi era evidente que no se trataba de una casualidad. En Argentina encontré, entonces, la confianza necesaria para hacer esas conexiones entre diferentes experiencias traumáticas y la adopción de determinadas políticas económicas.

¿Cómo siguió a partir de su “descubrimiento”?

Mi mirada se centró en los momentos clave para la expansión de la ideología del libre mercado, momentos que se vendieron como pacíficos y democráticos, pero que fueron exactamente lo contrario. En ese sentido, el caso de Margaret Thatcher es particularmente interesante. Ella trató de impulsar reformas económicas “liberales” muy impopulares, en 1981 y 1982. Logró convertirse por eso en la primera ministro menos popular de la historia británica. Su imagen positiva se había reducido al 22% en las encuestas. Era evidente que dentro de Gran Bretaña y su democracia no podía lograr sus objetivos, mucho menos a las puertas de una elección donde pretendía retener su cargo. Fue en ese marco que la dictadura argentina se apoderó de la Islas Malvinas, un evento que Thatcher aprovechó para salvar su carrera política. Después de ganar la guerra, su popularidad se disparó al 59%. Ella fue muy explícita al respecto. Cuando envió a la policía antidisturbios a reprimir la huelga de los mineros del carbón, dijo: “Hemos luchado contra el enemigo externo y ahora vamos a luchar contra el enemigo interno”. Y ese enemigo estaba adentro de los sindicatos.

¿Qué significa, concretamente, lo que llama “capitalismo del desastre”?

Lo que yo llamo “capitalismo del desastre” es mucho más grande que la relación militar-industrial que se establece a partir de las catástrofes, como por ejemplo, las empresas que venden los misiles o las que obtienen los grandes contratos de reconstrucción de los puentes que han sido bombardeados. El capitalismo de desastre es la privatización de la seguridad del Estado, tanto en el frente doméstico, como para la ampliación del poderío de Estados Unidos en el extranjero. Hoy entendemos la forma en que la administración Bush utilizó el 11 de septiembre para tomar el poder, concentrándolo en el Poder Ejecutivo. La Casa Blanca utilizó el shock del 11 de septiembre para eludir el debate y, en nombre de la seguridad, dar un golpe al sistema democrático. Pero al mismo tiempo, se apoderaron del poder otros actores. El Estado autoritario es un molde hueco y la seguridad que dice garantizar no está a su cargo, sino que subcontrata empresas privadas para hacerlo. He llegado a pensar que esta supuesta “guerra contra el terror” es la reproducción de la misma clase de sugestión que se creó en los 90 con las punto com, con el efecto burbuja de una supuesta “nueva economía”. Ahora, esta nueva economía de la seguridad que se anunció después del 11 de septiembre, se vendió con el siguiente eslogan: “ El gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para que esté ´seguro en su hogar; vamos a librar una guerra contra el mal en todas partes, por siempre”. Desde una perspectiva comercial, esto es tremendamente tranquilizador ya que los inversores siempre están buscando la previsibilidad y la sostenibilidad de un negocio, y la administración Bush emitió un mensaje claro al respecto: el escenario de este negocio es global y eterno. En otras palabras, les dijo a los inversores que apuesten a este negocio de la “seguridad” porque la fabricación de productos para satisfacer la demanda que el 11 de Setiembre creó es una apuesta sin riesgo, segura. Al lanzar esta “nueva economía” el gobierno, además, proporcionó financiación ilimitada y contratos seguros. El Departamento de Seguridad Nacional es un gran ejemplo de ello. No se trata de un organismo gubernamental en el sentido tradicional, sino de una cáscara vacía que sólo existe para repartir dinero a los contratistas privados que producen los productos que el gobierno adquiere.

¿Por qué lo que parece tan evidente es difícil de ser reconocido hasta que usted lo cuenta?

Una de las razones por las que se ha tardado tanto tiempo en reconocer que ésta es una nueva economía -y para comprender la forma en que está cambiando nuestras vidas- es que durante la década del 90 nos acostumbramos a ver cómo nuestras élites se jactaban de su riqueza. En aquel entonces, una interminable procesión de “capitanes” de la industria, las finanzas y la tecnología desfilaba por la portada de las revistas como los integrantes de un nuevo star system. Pero los titanes del capitalismo del desastre no alardean. Utilizan la fórmula que tuvieron en su momento las punto com, pero manejan su negocio con la discreción de la cia. El resultado es que nadie –ni la gente ni los especialistas– está hablando del capitalismo del desastre como una nueva economía, aunque sus consecuencias son más dramáticas que las del fordismo.

En su libro uno de los últimos capítulos analiza el caso de Israel como una advertencia. ¿Qué representa como ejemplo de capitalismo del desastre?

Israel es un caso de estudio de lo que sucede cuando un país pierde completamente su incentivo económico para la paz. Es interesante analizarlo, en términos de la sabiduría aceptada de la década de 1990, cuando se proclamaba que “el libre comercio” tenía interés en promover la paz, ya que los países estarían demasiado ocupados en lo comercial como para bombardearse unos a otros. Pero la experiencia de Israel desmiente este axioma “libre comercio-paz”. La economía de Israel es una de las más exitosas en el mundo, con un ritmo de crecimiento del 8% anual, gran parte del cual está impulsado por la industria de guerra. Israel se ha convertido en un salón de exposición de tecnologías de seguridad, por ejemplo con su desarrollo de aviones teledirigidos no tripulados. Otro ejemplo: su sistema de cgp que tiene la capacidad de orientar al conductor de un automóvil se presentó en un exposición internacional de armas. Otro: una empresa israelí se asoció con Boeing en la licitación de un contrato por un valor de $ 2,5 millones de dólares para la construcción de las llamadas “vallas virtuales” en la frontera de México y de Canadá. Al promocionar estas tecnologías las empresas israelíes resaltan que ya fueron probadas sobre terreno palestino. Así Israel se convierte en la última paradoja. Muestra que el crecimiento rápido y la interminable guerra pueden coexistir. Debería servir de advertencia sobre lo que sucede cuando gran parte de la economía está atada al capitalismo del desastre, al que no le conviene ni le interesa la construcción de un mundo más pacífico.

Siguiendo con las paradojas, podríamos decir que durante el siglo XX, los desastres naturales en América Latina brindaron oportunidades para las alternativas políticas nacionalistas. En 1944, el terremoto de San Juan, en Argentina, marcó un hito en la historia del peronismo; terremotos en Nicaragua y Guatemala, en la década del 70, contribuyeron una radicalización popular. ¿Por qué piensa que la derecha puede ahora aprovechar a su favor esos traumas, justamente en momentos en que responden menos a causas “naturales”, y más a consecuencias sistémicas?

Cuando Friedman formuló su teoría sobre el aprovechamiento de la crisis, lo hizo muy conscientemente imitando a la izquierda. Su estrategia la formuló a partir de analizar cómo la izquierda respondió a la Gran Depresión y cómo, según su opinión y a pesar de que nunca lo dice de manera explícita, el libre mercado perdió esa batalla. En esa oportunidad, los socialistas y los keynesianos estaban listos, y supieron qué proponer y cómo hacerlo. Tenemos que pensar toda la red de derecha de los grupos de reflexión que Friedman creó como la manera de mantener las ideas calientes, si se quiere, para asegurarse de que estén listas y esperando la oportunidad de que una crisis golpee a sus puertas. Pero esos grupos de estudio se convirtieron también en expertos en la creación de muchas de las crisis, o de la atmósfera de crisis, que luego explotan. Ellos son una máquina de la generación de crisis. Son intelectuales especialmente preparados para casos de desastre. Lo vimos de manera dramática después del huracán Katrina. En un encuentro que se prolongó durante toda la noche y que celebró la Fundación Heritage, en Washington, se reunieron los actores clave de muchos de estos grandes grupos de reflexión, junto a los representantes republicanos en el Congreso. Llegaron a formular hasta 32 medidas de “libre mercado” como “soluciones” para el huracán Katrina. ¡Es un extraordinario ejemplo de éxito de venta! Pero el punto es que, como ansiaba Friedman, “están listos”. Sucedió un huracán y allí encontraron la oportunidad para colocar las propuestas que ya tenían preparadas: precarización laboral, privatización de la educación, incluso, hasta un proyecto de extracción de petróleo en el Ártico.

Lo que está describiendo parece ser de segunda etapa el neoliberalismo. La primera etapa generó una serie de crisis y la segunda, en lugar de combatirlas, creó una nueva economía que se beneficia con ellas. Otra vez, la pregunta pesismista: ¿ganaron?

¿Qué es lo que lo hace aterrador al capitalismo del desastre? Que una vez que encontró su incentivo económico en la crisis, la única amenaza seria a su desarrollo es la paz. Y ésa es la razón por la que es tan importante que tengamos un debate público acerca de las consecuencias políticas de este nuevo escenario económico. Veo algún motivo para el optimismo, no obstante, a pesar de todos los terribles ejemplos de campañas cínicas que se han hecho para explotar los momentos de trauma que narro en el libro. La izquierda sufre una crisis de confianza, porque muchos de nosotros creemos que hemos perdido la batalla de las ideas. O bien porque fueron traicionadas por los dirigentes que prometieron una cosa durante las campañas electorales e hicieron algo completamente diferente una vez en el poder (Solidaridad, en Polonia; el Congreso Nacional Africano, de Sudáfrica). O bien porque las alternativas socialdemócratas, que se propusieron a lo largo de los últimos 35 años, fallaron. Si veo, entonces, algún motivo para el optimismo es porque miro para otros lados. Cuando estuve viviendo en Argentina, pude conocer los escritos de Rodolfo Walsh. En 1977 predijo que los efectos del terror durarían entre 20 y 30 años. Leí esa predicción casi 25 años después, cuando la gente estaba en las calles, rechazando al neoliberalismo, gritando “que se vayan todos”. Pero muchos me decía que en realidad lo que se estaba gritando era: “La dictadura terminó”. No tenía ni idea de qué me estaban hablando, porque la dictadura había terminado en 1983. Pero al seguir conversando con más gente, más entendí por qué se necesitó tanto tiempo para que terminara el miedo. Tenían una especie de resaca del terror. Necesitaron todo ese tiempo para sanar esas heridas y recuperar la confianza. Creo que gran parte del mundo está todavía en estado de shock, pero también que hay partes de ese mundo que comenzaron a salir de ese estado y pueden contarnos la experiencia. La doctrina del shock comenzó en América Latina y es lógico que los primeros levantamientos contra ella hayan comenzado en América Latina. Hacia allí tenemos que mirar para hoy encontrar esperanza.

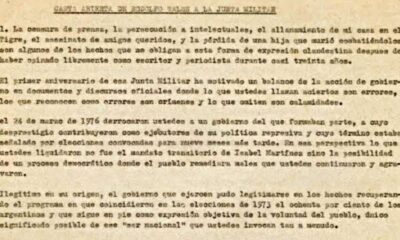

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Portada

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasMatar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

PortadaHace 4 días

PortadaHace 4 díasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ExtractivismoHace 4 semanas

ExtractivismoHace 4 semanasProyecto Litio: un ojo de la cara (video)

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasIncendios en Chubut: “Se está quemando nuestra historia”