#NiUnaMás

Sin respuestas: el Estado argentino ante la ONU por los derechos de las mujeres

Con los volantes del paro nacional de mujeres #NosotrasParamos del último 19 de octubre en la mano, la feminista brasileña Silvia Pimentel, integrante del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), preguntó a las representantes del Estado argentino sobre avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en el país. La delegación del gobierno, encabezada por Fabiana Tuñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres, tuvo que dar cuenta sobre su política en la materia. Muchas de las preguntas que hizo el Comité quedaron rebotando en el centro de la Sala XVI del Palacio de las Naciones en Ginebra. “En 48 horas les enviamos un informe”, respondieron las funcionarias del Estado ante varias consultas concretas. Frente a las incertezas, el Comité de expertas fue lapidario: «No nos quedamos satisfechos con las respuestas. Queremos saber lo que pasa en la realidad». Exigieron acciones, efectos, impactos, datos y no solo declamaciones. Las observaciones y recomendaciones finales de CEDAW se conocerán el 21 de noviembre. Un recorrido por las no respuestas del Estado argentino.

Por María Florencia Alcaraz para lavaca.org

“El trabajo de las organizaciones en acercar información al Comité hizo que el examen fuera rico. El Estado tiene aún muchísimas cuentas pendientes con los derechos humanos de las mujeres en Argentina. Los silencios sobre de las políticas específicas en materia de acceso al aborto, la situación de las mujeres privadas de la libertad, la salud, la trata, el trabajo sexual, los efectos de los agrotóxicos son una clara muestra de eso”, dijo a La Vaca, Edurne Cárdenas, abogada especialista en temáticas de género del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) desde Ginebra.

Desde el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Laurana Malacalza, advirtieron en un comunicado: “la ONU llamó la atención al Estado argentino sobre implementar políticas de no regresividad en materia de derechos humanos de las mujeres, de implementar medidas concretas en materia de violencia y de armonizar las leyes provinciales con las leyes nacionales para el cumplimento de los estándares internacionales en materia de violencia y discriminación contra las mujeres”.

La interrupción legal del embarazo

Belén en Tucumán y el caso de la nena wichi violada en Salta el año pasado que no pudo acceder a un aborto legal fueron algunas de las situaciones presentadas ante la CEDAW por el CELS, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el OVG y las representantes de Amnistía Internacional, entre otros organismos. Los datos que aportaron son irrebatibles: 3000 niñas menores de 15 años son madres por año en Argentina, lo que evidencia la incidencia del abuso sexual, la falta de acceso a la Educación Sexual Integral y de información relativa al derecho a un aborto legal.

“¿Cuantas clínicas proveen acceso a los abortos legales en Argentina?”, “¿Qué medidas están tomando evitar la mortalidad materna por abortos poco seguros?”, preguntaron las expertas entre otras consultas. Las funcionarias argentinas no respondieron qué están haciendo para garantizar el acceso al aborto no punible en todas las provincias. Reconocieron que se trata de un “desafío” y, al mismo tiempo, admitieron que los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en Argentina. Sin embargo, no ofrecieron datos oficiales ni información sobre acciones concretas. Cuando el Comité pidió números sobre abortos legales, Cristina Marta Massa, directora de estadísticas sectoriales del INDEC, dijo que no había porque “el aborto no es legal”. La contradicción hizo ruido entre todos y todas las presentes porque en el país desde 1921 las niñas, adolescentes y mujeres tienen derecho a la interrupción de sus embarazos en los casos de las tres causales que figuran en el Código Penal: para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; o si el embarazo proviene de una violación. Las funcionarias argentinas tuvieron que retractarse.

En este sentido, el Comité señaló su preocupación frente a la reciente medida del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más poblada del país, de no adherir al protocolo de nación. Las expertas hicieron referencia a «presiones del sector conservador del gobierno y de la Iglesia» para la marcha atrás de la gobernadora María Eugenia Vidal en territorio bonaerense. La delegación del Estado argentino directamente hizo silencio. «Los invitamos a legislar para no penalizar a las mujeres que abortan», sintetizó el Comité CEDAW.

Acceso a la justicia

Las funcionarias del Estado informaron al Comité sobre la ley de patrocinio jurídico gratuito sancionada por el Congreso en noviembre del año pasado. Sin embargo, la ley 27.210 que creó el Cuerpo de Abogados en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia machista, todavía no fue puesta en marcha. Tuñez hoy dijo que las cinco medidas que reclamaba el colectivo #NiUnaMenos en 2015 habían sido “cumplimentadas en estos 10 meses de gestión”, pero el patrocinio jurídico gratuito sigue siendo una deuda pendiente.

Por otra parte, las representantes estatales informaron que el patrocinio jurídico gratuito está garantizado a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Sin embargo, los organismos que presentaron sus contra-informes ante la CEDAW aseguran que fueron reducidos en personal y cantidad: de 82 CAJ que había, hoy son 52; y fueron 400 las personas despedidas. Las representantes del Estado nacional también hablaron de los ATAJO, el programa de acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal. Pero los organismos destacaron en sus informes que hay solo 8 en toda la provincia de Buenos Aires.

Los femicidios

En 2016 una mujer es asesinada cada 23 horas en Argentina, según los datos de las organizaciones sociales. Otra de las deudas pendientes de las demandas exigidas el 3 de junio de 2015 es la necesidad de estadísticas oficiales sobre femicidios. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó su registro, se trata de un reporte incompleto porque depende de la voluntad de las justicias locales. En el último informe presentado cuatro provincias no aportaron información sobre femicidios, por ejemplo. Los registros disponibles tampoco reflejan los travesticidios. “Llevamos registro de femicidios, travesticidios y realizamos análisis cualitativos”, explicó María Aurora García de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Sin embargo, no se presentaron datos concretos ni resultados de ese registro.

Mujeres presas

Respecto a mujeres encarceladas, el Estado reconoció que en Argentina no se cumplen con las Reglas de Mandela, las normas mínimas de Naciones Unidas para personas detenidas. Las funcionarias representantes de Estado argentino no respondieron acerca de los cuestionamientos del Comité de expertas sobre los obstáculos para acceder a las medidas alternativas a la prisión y sobre la institucionalización de niños y niñas mientras sus madres permanecen encarceladas.

Comunidad trans y travesti

Los organismos que presentaron sus contra-informes en la CEDAW también expresaron preocupaciones por la expectativa de vida de las mujeres trans y travestis en Argentina que no supera los 35 años. En ese marco, las expertas de CEDAW recibieron por primera vez en su historia un informe sobre los derechos humanos de las travestis y trans en Argentina ealizado por una coalición de 22 organizaciones en donde se lee el escenario de vulneraciones cotidianas a los derechos de una parte de la población: detenciones arbitrarias y maltrato, falta de acceso a derechos básicos, entre problemas como la utilización de leyes para criminalizar las identidades trans de forma indirecta.

Milagro Sala

El Comité, también, se hizo eco de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en el caso de Milagro Sala y consultó respecto de las medidas que el Estado está adoptando para cumplir con esta decisión. El Estado respondió que se le había comunicado al Superior Tribunal de Jujuy para que éste tomara una determinación.

Recursos naturales

Además de la preocupación por los efectos de los agrotóxicos en las mujeres y los reclamos que no fueron atendidos por el Ministerio de Salud, la CEDAW puso la lupa sobre la región chaqueña donde el 41% de hogares rurales no tiene acceso a agua segura. Las mujeres caminan hasta 6 horas acarreando agua que en muchas oportunidades proceden de fuentes contaminadas por arsénico o bacterias.

Mercado laboral

“Las mujeres en Argentina ganamos 27% menos que los varones por igual tarea y sufrimos más la subocupación y la informalidad laboral: las trabajadoras informales ganan 40% menos que los varones. Las mujeres hacemos el 76% del trabajo doméstico no remunerado”, leyeron ayer Milena Páramo, Claudia Vásquez Haro y Marta Esber, en representación de todos los organismos presentes. Hoy, el Comité hizo hincapié en preguntar al Estado nacional qué políticas públicas estaban destinadas a fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, estimular a las mujeres empresarias y los micro-créditos. Otra vez silencio. Las expertas de la CEDAW hicieron especial enfásis en la necesidad de definiciones políticas estatales que concilien las tareas de cuidado que llevan a cabo las mujeres con el trabajo remunerado.

Cargos públicos

Sobre participación de las mujeres en los distintos poderes del Estado, el Comité preguntó por qué en el gabinete nacional «sólo hay 3 mujeres» al mando de los ministerios. Por otra parte, celebró los proyectos de ley que promueven la inclusión de la paridad en el Poder Legislativo para que las mujeres integren el 50% de las listas electorales legislativas y consultó sobre el estado parlamentario de proyectos similares para el Poder Ejecutivo y el Judicial. A su vez, resaltó la importancia de la inclusión de las mujeres en el diseño e implementación de las políticas públicas.

La presentación del Estado argentino evidencia que el reclamo del colectivo #NiUnaMenos hecho en 2015 está intacto. Lejos del cumplimiento que consideró Tuñez en su exposición, las demandas del movimiento de mujeres organizado laten con la fuerza que tuvo la huelga del 19 de octubre y la potencia de deseo del Vivas nos queremos.

Deseo que será posible cuando el Estado deje de construir ficciones alrededor de las exigencias feministas y asuma un compromiso serio de una vez por todas.

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

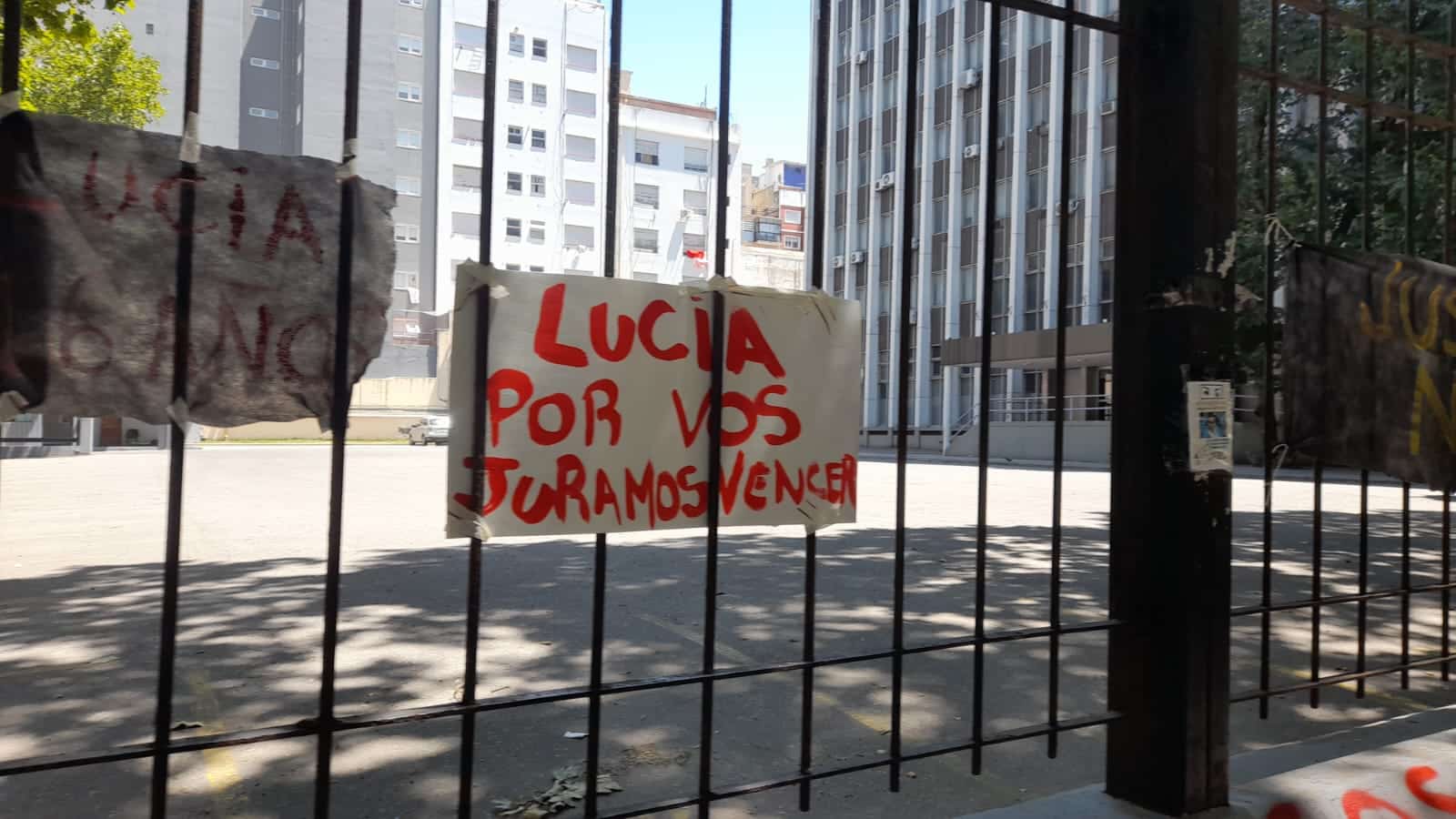

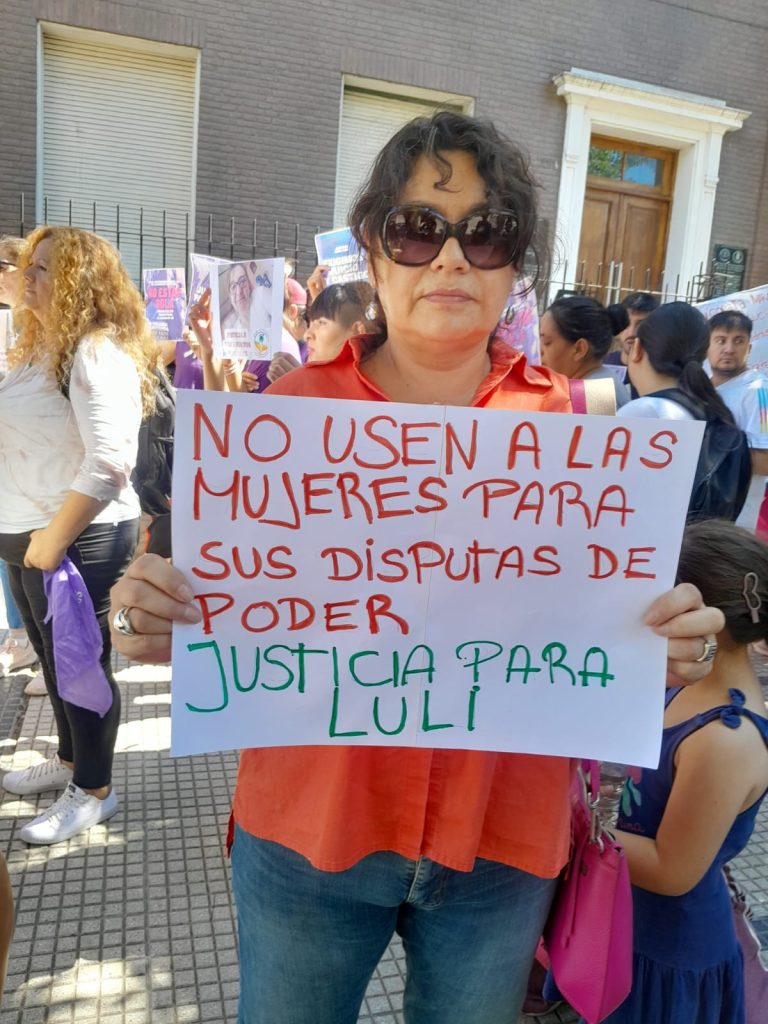

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasMatar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

PortadaHace 5 días

PortadaHace 5 díasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ExtractivismoHace 4 semanas

ExtractivismoHace 4 semanasProyecto Litio: un ojo de la cara (video)

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasIncendios en Chubut: “Se está quemando nuestra historia”