CABA

El monstruo por dentro: el Poder Judicial frente a sus trabajadoras

Más allá –o más acá– de las sentencias machistas, la violencia contra las mujeres en distintos tribunales del país es moneda cotidiana. Despedidas por ser madres, ninguneadas, desplazadas de los cargos jerárquicos, acosadas, abusadas: radiografía de la primera “reforma” urgente para lograr una justicia feminista. Por Anabella Arrascaeta.

El Poder Judicial está en la agenda política, social y mediática de cada día. Ocupa horas de televisión y radio, tinta de diarios, y muchos caracteres en las redes sociales. Desde lo macro, se cuestiona su incidencia y hegemonía en las decisiones de la vida política; en lo micro se evidencian las violencias cotidianas y sistemáticas que implica atravesar sus pasillos. Desde candidaturas avaladas o impugnadas por les máximos exponentes de las coaliciones del país, hasta negarles fotocopias de la causa a una familia víctima de femicidio: el Poder Judicial es todo eso.

Y en el medio, estamos todes.

La necesidad de una reforma se volvió así consigna en marchas y espacios de debate oficialistas y opositores. Las lógicas violentas que perpetúan privilegios y violencias tampoco responden al binarismo de los unos o los otros; están en todos lados, con todos los colores; por eso, muchas veces la verdadera grieta está entre lo que se dice, lo que se hace, y lo que verdaderamente pasa.

¿Qué reforma?

La visibilización con críticas o elogios, en algún caso excepcional, se da siempre desde las esferas jerárquicas y desde la ciudadanía que ha recibido los palos o ha tenido la bendición de tener una buena respuesta del Poder Judicial. En general no se aborda desde la voz de las trabajadoras”, dice Celia Lorente, trabajadora judicial de Dolores, y quien fue años atrás la primera mujer a cargo de la conducción a nivel local de la Asociación Judicial Bonaerense.

Débora Bertone, trabajadora judicial de la provincia de Buenos Aires, coincide con el diagnóstico de la época: “El Poder Judicial está en crisis y en emergencia: realmente es necesaria una transformación y una reforma profunda”. Pensar esta reforma desde los pies de les trabajadores, para Débora implica pararse en otro lado. Por eso enumera tres puntos que considera fundamentales: “Condiciones dignas de laburo para les laburantes, democratización del ingreso, y democratización de la designación de jueces y juezas y funcionarios”.

Cuando Débora habla de condiciones dignas de trabajo se refiere a más presupuesto, nombramientos, salarios y espacios laborales libres de violencias. “Y por otro lado, cuando hablamos de una reforma profunda también hablamos del sistema de designación de jueces, juezas y funcionarios que tiene que cambiar, que se tiene que democratizar con mecanismos que aseguren la participación popular, la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos. Además tiene que haber una democratización del ingreso al Poder Judicial porque hoy se ingresa si tenés un juez, una jueza, un funcionario que te propone en el cargo, es totalmente discrecional”.

Débora frena, porque como trabajadoras judiciales acompañan los reclamos de quienes enfrentan la máquina de violencia e impunidad, y aclara: “Por supuesto que muchas veces la respuesta de los magistrados no tiene que ver con la falta de presupuesto, sino con una falta de perspectiva, así arribamos a las sentencias nefastas que tenemos, sobre todo en los casos que tienen que ver con violencia de género. Sin sacar la responsabilidad de los magistrados en los fallos, las sentencias y las decisiones judiciales, hay también una falla en el sistema judicial que tiene que ver con la falta de presupuesto, con la falta de nombramiento de personal, y con las condiciones de laburo de les trabajadores del Poder Judicial”.

Entonces todo se complejiza aún más.

Género washing

Ana Clara Moncada es trabajadora en una línea de atención telefónica del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y suma desde adentro: “Es muy difícil el tema de los ascensos, somos mayoría de trabajadoras pero en los cargos jerárquicos son muy pocas las mujeres, en términos académicos tenemos que demostrar mucho más de lo que se les exige a funcionarios varones. Acá también se incluye el tema de las licencias laborales”.

El Mapa de Género de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muestra la distribución por género de los cargos del Sistema de Justicia. Un ejemplo: en la justicia federal los magistrados varones son mayoría en todas las cámaras. En algunas, directamente, están solamente ellos, como en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, o en la de La Plata: 100% hombres. Claro que en ninguna hay 100% mujeres (el registro es binario); la mayor participación de mujeres se da en la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes: 37.5%.

¿Las malas condiciones de trabajo se profundizan si no sos varón?

Responde Celia: “Hemos intervenido en muchísimos casos donde la maternidad es atacada, sobre todo en el período de lactancia o licencia, ya sea por cuestiones que tienen que ver con un embarazo riesgoso, por pérdida de un embarazo, o por un embarazo asistido. Están haciendo una cuestión de género washing, abriendo lactarios por toda la provincia de Buenos Aires, pero no se promueve la lactancia materna. Por ejemplo: a veces las mujeres deciden no usar la hora para lactar por la presión laboral que ejercen en los organismos la mayoría de los titulares y los mismos compañeres. Y a los varones ni se les ocurría la posibilidad de salir una hora antes para darles el biberón a sus bebés. Es constante la presión para que en la mayoría de los casos la lactancia no sea posible en el Poder Judicial”.

Débora suma: “Hay una tendencia a institucionalizar la cuestión de género, obviamente tiene que ver con la lucha que hemos dado desde el movimiento feminista, y es un logro también nuestro que determinados sectores del poder tengan que estar dando ciertas concesiones como por ejemplo modificar una licencia, abrir lactarios, pero desde este lado nosotras decimos que las transformaciones tienen que ser más profundas. Por ejemplo están promoviendo lactarios pero tenés en el ámbito de laburo jueces que te pisotean la cabeza para que no puedas tener esa hora de lactancia, o te presionan para que vuelvas antes de la licencia, o que si estás embarazada te dicen así no me servís. Esto se relaciona con el sistema de designación de jueces y juezas, porque la forma que ejercen el poder estos funcionarios tienen que ver con cómo llegan a sus cargos, llegan de manera discrecional, a través de relaciones políticas, de relaciones económicas, son puestos a dedo a partir de este sistema del Consejo de la Magistratura que es un lobby del poder económico y político, así llegan. Están en sus funciones de manera vitalicia y sin ninguna revisión de sus conductas ni de su accionar durante toda su carrera, entonces eso también se traslada a las relaciones que tienen con las trabajadoras y los trabajadores y en cómo ejercen la supremacía en la relación laboral”.

La radiografía

Me desplazaron de mis tareas luego de volver de la licencia por maternidad”

“Cuando volví de la licencia por maternidad habían puesto mi escritorio en el pasillo”

“Me negaron el acceso a un cargo letrado porque iba a entrar en licencia por maternidad y se lo dieron a un chico que recién entraba”.

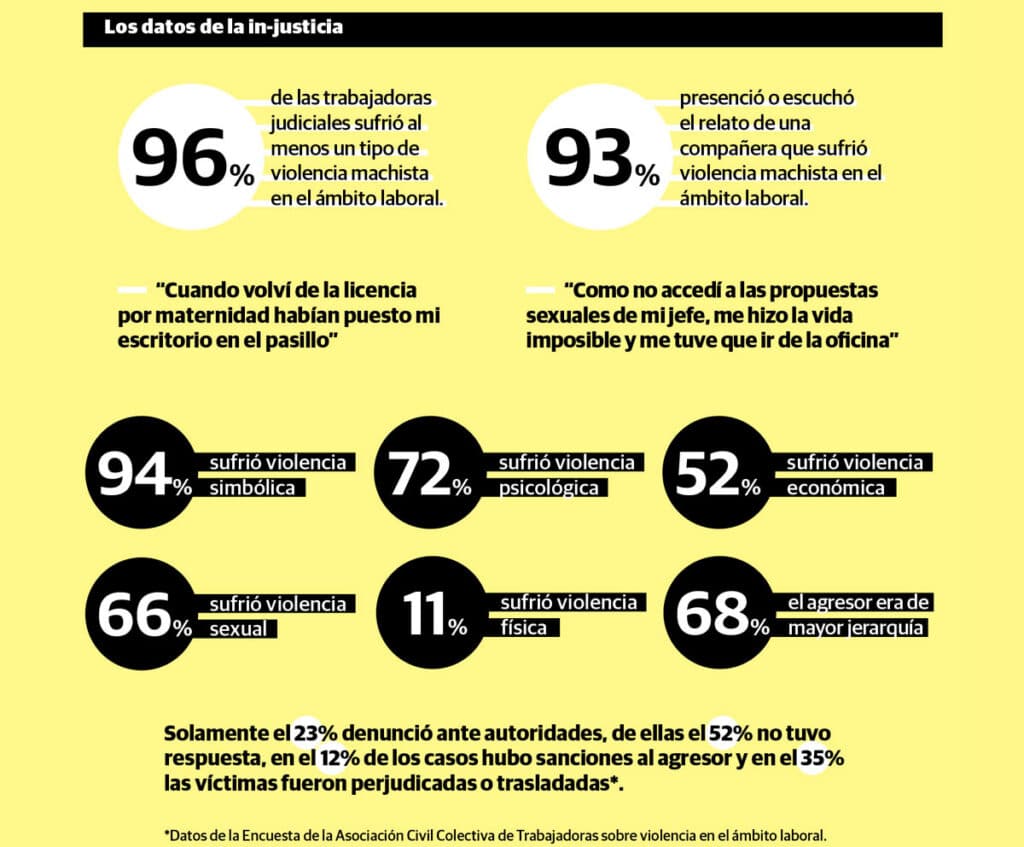

Estas son algunas de las frases que pueden leerse en la encuesta realizada por la Asociación Civil Colectiva de Trabajadoras que da cuenta de la violencia machista padecida por las trabajadoras judiciales en el ámbito laboral.

Para la encuesta se recibieron 336 respuestas de empleadas, funcionarias y magistradas del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires pertenecientes a distintos fueros y departamentos judiciales. El 96% de las encuestadas sufrió al menos un tipo de violencia por razones de género en el ámbito laboral. Además, ante la pregunta sobre si habían presenciado o escuchado el relato de una compañera que sufrió violencia de género en el ámbito laboral, el 93% respondió afirmativamente.

Sobre las violencias padecidas por las trabajadoras judiciales: el 94% sufrió violencia simbólica, el 72% psicológica, el 52% económica, el 66% violencia sexual y el 11% violencia física.

En el informe también se puede leer:

“No me ascendieron porque el juez quiso entablar una relación conmigo y yo no quise”

“Como no accedí a las propuestas sexuales de mi jefe, me hizo la vida imposible y me tuve que ir de la oficina”

“Sufro problemas de salud mental y mi superior me dice: depresiva de mierda, no te quiere nadie”.

Todas las encuestadas que sufrieron hechos de violencia manifestaron que en al menos uno de los sucesos el agresor era de género masculino, en el 68% de mayor jerarquía que la víctima. También hubo agresoras mujeres, en su mayoría con cargos superiores a las víctimas y fundamentalmente a través de violencia simbólica o psicológica. Y 5 de cada 10 trabajadoras sufrieron violencia por parte de una agresora mujer que ostentaba superioridad jerárquica.

La jerarquía de los violentos influye en que los hechos no sean denunciados: solamente el 23% denunció ante autoridades, de ellas el 52% no tuvo respuesta, en el 12% de los casos hubo sanciones al agresor y en el 35% las víctimas fueron perjudicadas o trasladadas.

En la encuesta se preguntó a las trabajadoras si habían visto afectado su desempeño laboral por las distintas situaciones de violencia sufridas o atestiguadas: el 56% respondió que sí.

La denuncia a la justicia

El año pasado 216 trabajadoras judiciales de los Equipos Multidisciplinarios del Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial denunciaron colectivamente al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba por violencia de género.

Este equipo está conformado por psicólogas, psiquiatras, trabajadoras sociales y calígrafas, quienes denunciaron que desde hace 20 años sufren violencia y discriminación sistemáticamente por parte de sus superiores, siempre varones en un área mayoritariamente compuesta por mujeres. Para ingresar les piden cinco años de experiencia, matrícula y formación en el área, pero entran como administrativas igual que estudiantes de abogacía con cinco materias.

“Esta situación, estas condiciones de trabajo, no se dan en ningún otro sector del Poder Judicial de la provincia”, dice una trabajadora judicial que prefiere no dar nombre por las represalias laborales que puede sufrir. “En otras provincias nuestras tareas están calificadas porque tenemos responsabilidad en nuestras firmas, pero acá no se nos reconoce, estamos como administrativas, por eso denunciamos al Tribunal Superior de Justicia, por reproducir prácticas patriarcales y machistas dentro de un sector de mujeres sin atender leyes y tratados”.

A un año de la demanda, no recibieron respuesta. “A un año no hay ninguna respuesta frente a la desigualdad que tenemos dentro del Poder Judicial”.

Funcionarios denunciados

Para pensar la relación entre la violencia machista, la violencia institucional y la impunidad el Observatorio Lucía Pérez elabora un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia católica. Hasta el momento son 364 los funcionarios denunciados registrados en el padrón a lo largo y ancho del país.

La insuficiencia de las políticas públicas que pongan freno a la violencia tiene entre sus múltiples caras a funcionarios que deben dar respuesta a esa violencia, pero que la perpetúan. Funcionarios que son las caras de un Estado violento.

Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue uno de los casos más resonantes del año, por todo lo que tuvo que hacer su esposa, Carla Kirstein, para ser escuchada. Ella misma lo describió así en una denuncia pública en redes sociales: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Guzmán fue separado de su cargo y procesado por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos).

Cuando el caso se hizo público, decenas de mujeres se concentraron en las puertas del Superior Tribunal de Justicia de Tierra de Fuego, así abrazaron a Carla, que fue a la concentración. Majo Pazos, empleada judicial de la provincia, estuvo ahí y analiza: “Puertas adentro del Poder Judicial se ejerce todo tipo de violencia, es un sistema verticalista, machista, patriarcal y en algunos lugares misógino”. Majo describe su ámbito de trabajo como una pirámide, dice que hay una parte distribuida entre trabajadores y trabajadoras, pero llegando a la punta de esa pirámide lo que se ve es mayoría de varones, “esa desigualdad hace que para abajo todo sea así”.

Una forma de romper esa lógica de desigualdad y violencia entonces es estar juntas.

Todas las trabajadoras que pusieron su voz en esta nota se definen como militantes feministas y sindicalistas.

Dice Majo: “Fue la presión de todas, allí fuera del edificio del Superior Tribunal de Justicia, lo que obligó a que suspendieran del cargo a Guzmán”.

Ana Clara Moncada: un caso testigo y pionero

Celia, Ana Clara y Débora se definen como militantes sindicales feministas, nucleadas bajo La Sindical Feminista. También fueron además dirigentes en sus espacios. Celia: “Las cuestiones de género se han institucionalizado también en los sindicatos, sin tener en cuenta esa autonomía que debería tener el movimiento feminista dentro de lo gremial en donde muchas veces condiciona, excluye y también se cancela a un monton de compañeras desoyéndolas”.

Ana Clara Moncada, trabajadora judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, militó entre 2013 y 2016 en la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA), hasta que denunció haber sufrido hostigamiento, abuso de poder y acoso sexual durante su militancia por parte Matías Fachal, autoridad en el gremio. Dejó de militar y se desafilió.

Años después, en 2021, Ana supo que Fachal quería ser secretario general de la Federación Judicial Argentina, entidad que nuclea a la mayoría de los sindicatos judiciales del país, y decidió hacer pública la denuncia. En noviembre de ese año se desarrolló el congreso y las elecciones de la Federación. Ana mandó un audio para que se difundiera. Decía: “Hablo porque me entero que posiblemente sea el próximo secretario general. ¿Cuánto se va a tolerar? ¿Cuánto se va a permitir? ¿No tienen nunca ninguna consecuencia? A quien quiera escuchar, hablo para que se sepa”.

Aun así fue elegido secretario general. Entonces Ana presentó una carta documento en el sindicato, elevó un informe del caso al Consejo de la Magistratura de CABA, y denunció ante el INADI a la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y qué pasó? Relata Ana: “En el sindicato se decidió hacer todo lo que se le critica al Poder judicial, no se tuvo en cuenta la voz de quien denunciaba, se revictimizó y se prejuzgó. Es como si no existiera la perspectiva, fue todo un slogan. Solamente dijeron que van a armar un protocolo. De hecho yo presenté uno que es fácilmente adaptable a cualquier sindicato, y no hubo ningún síntoma de intentar nada. Quedó todo en un gran slogan y en una farsa”.

La violencia machista dentro de los espacios de militancia es recurrente. Según el informe federal “De lo personal a lo colectivo. Una radiografía de la Violencia Política en Argentina”, elaborado por Proyecto Generar, 7 de cada 10 mujeres vivieron violencia política. En el 92 por ciento de los casos, la violencia había sido ejercida por varones que en la mayoría de los casos eran militantes o responsables del propio espacio político. Esto está relacionado con otro dato del mismo relevamiento: en el sector sindical, en los puestos de más alta jerarquía la presencia de mujeres es solo del 3,2%, cifra en retroceso respecto al relevamiento de 2010.

Ante la falta de respuestas Ana Clara, que decidió no hacer una denuncia penal, elaboró un protocolo de actuación para el abordaje de situaciones de violencia de género tomando como base el texto del protocolo de la Asociación Judicial Bonaerense. “La elaboración del protocolo fue la forma de encontrar una reparación, me la inventé porque no llegó de donde correspondía”.

En el texto se plantea “el procedimiento para el abordaje y la resolución de situaciones de violencia de género, acoso laboral y sexual, y discriminación por razón del género u orientación sexual en el ámbito sindical;”se establecen los principios de actuación y las posibles medidas disciplinarias, sanciones y resoluciones.

Dice Ana: “Se trató de un acto militante con la intención de que a otra persona no le suceda lo que a mí de encontrar todas las puertas cerradas o de que la cuestión no tenga validez porque no hubo denuncia judicial, cuando estamos diciendo que en el Poder Judicial no tuvo perspectiva. Fue facilitar un protocolo, ya que esa era la excusa para no tratar mi caso”.

Débora, quien fue secretaria de Género de la Asociación Judicial Bonaerense, gremio que elaboró un protocolo que Ana Clara tomó como base para desarrollar el propio, suma: “La forma en la que se abordan las violencias es una decisión política y muchas veces está plasmada en los protocolos que aseguran una investigación imparcial, independiente, con perspectiva de género, con equipos interdisciplinarios que tengan especificidad, y también estableciendo gradualidad: hay casos que pueden tener un abordaje desde un taller, un curso, y otros que no, que necesitan otro tipo de sanciones. Hay que pensar de qué manera se abordan las violencias, porque la violencia es evidentemente transversal a toda la sociedad, pero la diferencia está en cómo se toma y aborda esa problemática, si miramos para otro lado o si realmente nos hacemos cargo del compañero, funcionario, dirigente que está ejerciendo violencia”.

A su vez, Débora aclara: “Siempre hablamos de la importancia de que existan estas herramientas, pero que no existan no puede ser excusa para que no se intervenga o no se haga un abordaje de los casos de violencia. Porque una de las excusas que pone la Federación Judicial Argentina para no tomar la denuncia que hace Ana Clara es que no había protocolo. Por otro lado, si existen, desde el feminismo hay que hacer que se cumplan, porque muchas veces logramos el protocolo, tenemos el texto, tenemos la guía, pero luego no se cumple. Entonces, nunca tenemos que quedarnos quietas”.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 1 semana

NotaHace 1 semanaComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 5 días

PortadaHace 5 díasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasMás de 30 mil hectáreas quemadas en Chubut: “El pueblo está solo”