Nota

Gabriel García Márquez: periodismo, ambiente, el nudo de la soledad, y las victorias sobre la muerte

Gabriel García Márquez había abierto mis ojos, neuronas y corazón sin proponérselo con sus libros y sus artículos, pero cuando por una carambola yo estaba por cumplir una especie de sueño despabilado, el de poder entrevistarlo ahí, en Cartagena de Indias, hace exactamente 30 años, me dijo: -No estoy aceptando entrevistas, porque debo escribir. Pero además, me duele una muela.

Una muela, zapatos blancos y un charco. Un edificio llamado Máquina de escribir. Flores amarillas frente al mar, un dibujo de puño y letra. Lo narco las drogas. Su paso por Buenos Aires y la señora que venía de la verdulería. La memoria, lo real, las mujeres, el ambiente, el fin de la humanidad. El Nobel, los diluvios, las pestes, las guerras eternas. Las respuestas de la vida frente a los sordos poderes de la muerte. La cordialidad, la generosidad, el humor. Hace diez años murió Gabriel García Márquez, dicen. Lavaca publicó esta nota -estos recuerdos- aquel día, cuando se conoció la última noticia sobre ese escritor que nunca dejó de sentirse cronista, y decía que el periodismo es el mejor oficio del mundo.

Texto: Sergio Ciancaglini, lavaca.org

El señor Gabriel García Márquez había abierto mis ojos, neuronas y corazón sin proponérselo con sus libros y sus artículos, pero cuando por una carambola yo estaba por cumplir una especie de sueño despabilado, el de poder entrevistarlo ahí, en Cartagena de Indias, hace exactamente 30 años, me dijo:

-No estoy aceptando entrevistas, porque debo escribir. Pero además, me duele una muela.

Yo sabía que García Márquez había rechazado contactos con un enviado de Times, con periodistas de la televisión japonesa, y con suecos indescifrables. Un humilde cronista argentino quedaba naturalmente fuera de juego. Le respondí que lo compadecía, y que frente a un dolor de muelas no había argumento, clemencia, ni ruego que esgrimir de mi parte. Cuando me estaba despidiendo desolado, me detuvo:

-Pero a las 3 de la tarde puede ser. Voy antes al dentista, a ver si lo soluciona.

Esa historia revolotea en mi cabeza desde hoy, cuando estaba con Osvaldo Bayer grabando el programa de radio Decí Mu, y nos interrumpió el teléfono. Osvaldo atendió, dio media vuelta, anunció: “Murió García Márquez”, y me dejó alborotados los ojos, las neuronas y el corazón.

Revolotea la historia porque aquella tarde me encontré con un escritor que cambió la historia de la literatura, que había ganado el Nobel, pero que fue capaz de decirme: “Todo eso está muy bien, pero yo me siento periodista”. Quisiera contar lo que aún no he olvidado de aquel encuentro para mí inolvidable.

García Márquez volvió efectivamente a las 3 de la tarde, bajó de su Mercedes, y miró preocupado el charco oceánico que un aguacero de Cartagena de Indias, Colombia, le había instalado en la playa de estacionamiento. Llevaba zapatos blancos, pantalones blancos y guayabera blanca, como cantante de sábado televisivo. Cruzó el charco apoyándose en los tacos. Al llegar a la otra orilla nos dijo “pasen por favor” a mí y al fotógrafo, enviados por una de las autodenominadas “revistas de actualidad” a cubrir las noticias sobre un asunto entonces llamativo, letal para los colombianos e incomprensible para nosotros: el narcotráfico.

No existían los celulares ni Internet, o sea que todo esto se ubica en la prehistoria de 1984, con la carambola de estar en el charco correcto, y de que un dentista providencial había rescatado del dolor a su paciente. García Márquez nos hizo subir. El edificio tenía balcones escalonados hacia la playa: lo llamaban Máquina de escribir. El departamento tenía dos ambientes, con vista al mar, una verdadera máquina de escribir (¿Olivetti, Remington, dónde estará la revista donde publiqué la nota?). El escritorio miraba al mar. Y había flores amarillas que siempre conviene tener a mano, explicó, para ahuyentar a la mala suerte.

Me planteó que no aceptaba hablar si lo grababa o si tomaba notas. Me dijo algo más o menos así: “No me gustan los grabadores, prefiero que conversemos con libertad, y que todo dependa de tu atención. Luego tú escribirás lo que te parezca, y eso es un beneficio para mí: los periodistas me mejoran. La memoria mejora a la realidad”.

Gabo en Argentina

La publicación original de Cien años de soledad ocurrió en Argentina gracias a una editorial llamada Sudamericana, que ya no existe. Fue en mayo de 1967, plena dictadura de Juan Carlos Onganía, y el lanzamiento fue acompañado por una entrevista realizada por Ernesto Schóo, editada por Tomás Eloy Martínez y publicada en tapa por la revista Primera Plana que dirigía Jacobo Timerman.

García Márquez me contó que el éxito del libro fue inmediato. “Ahí, en Buenos Aires, empezó todo”, me dijo. Sudamericana había dispuesto editar 5.000 ejemplares, lo que para Gabo era un despropósito y el augurio de un fracaso para el libro de un desconocido escritor colombiano. Pero esa primera edición se vendió en 15 días, y la segunda fue de 10.000 ejemplares. En junio Gabo llegó a Buenos Aires. Me contó que viajó con Mercedes Barcha, su esposa: “Estábamos en un café y vimos pasar a una mujer que llevaba la bolsa de sus compras, con lechugas y tomates y Cien años de soledad”. La pareja fue al Instituto Di Tella a ver una obra de Griselda Gambaro, y el público los ovacionó de pie. Mientras él me lo contaba, todavía asombrado, yo recordaba que eran tiempos de The Beatles, revolución cubana, hippies, peronismo clandestino, rebeliones nacientes y todos los embriones de cambio, desventuras y utopías que se desplegarían en los años siguientes.

Cien años de soledad fue el libro de la época, y de varias generaciones. Tengo las dos ediciones que mis padres compraron para poder leerlo en simultáneo. Macondo era una patria. Entre la feria y la intelectualidad, miles de libros seguían vendiéndose y además se exportaban. El éxito se contagió en Europa, esto avivó el interés por otros autores (Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa) y estalló el llamado boom de la literatura latinoamericana. “Buenos Aires fue generosa conmigo. Nunca volví. No sé por qué. Tal vez por una superstición: a un lugar donde todo fue tan perfecto, quizás convenga no volver” me dijo, o creo que me dijo, mirando el Caribe.

Periodismo, droga y entusiasmo

Aquel día de 1984 García Márquez me contó una novela que estaba intentando escribir. No tenía título. Al año siguiente la reconocí ya publicada: me había anticipado El amor en los tiempos del cólera. Pero me dijo que pese a todo se seguía sintiendo fundamentalmente un periodista. “Escribo literatura como periodismo, con método. Todos los días intento tener dos páginas listas” me dijo sobre algo que hoy habría que traducir a unos 5.000 caracteres. “Tienen que estar impecables, sin tachaduras. Y tengo un truco: siempre dejo escrito el comienzo de lo que pienso escribir al día siguiente, para que me resulte más fácil comenzar”. Pero varias veces explicó esa idea de no diferenciar ambos oficios. “La crónica es como un cuento o una novela sobre algo real”. Algo más: “Tanto en la literatura como en el periodismo hay que ganarse al lector, capturarle el interés para que se quede leyendo”.

Planteó una teoría sobre las redacciones de periódicos y revistas: para él están puestas de cabeza, invertidas. El staff de las publicaciones ubica en el rol principal a directores y jefes que engordan junto a un escritorio y editorialistas que monologan desde su propia jaula.

“Pero ese esquema debería ser exactamente a la inversa. Los cronistas son quienes cumplen la labor principal porque son los que están afuera, donde las cosas ocurren”. En vista del contexto colombiano le pregunté si alguna vez se había drogado para escribir y me contestó: “No me hace falta. Yo nací drogado”.

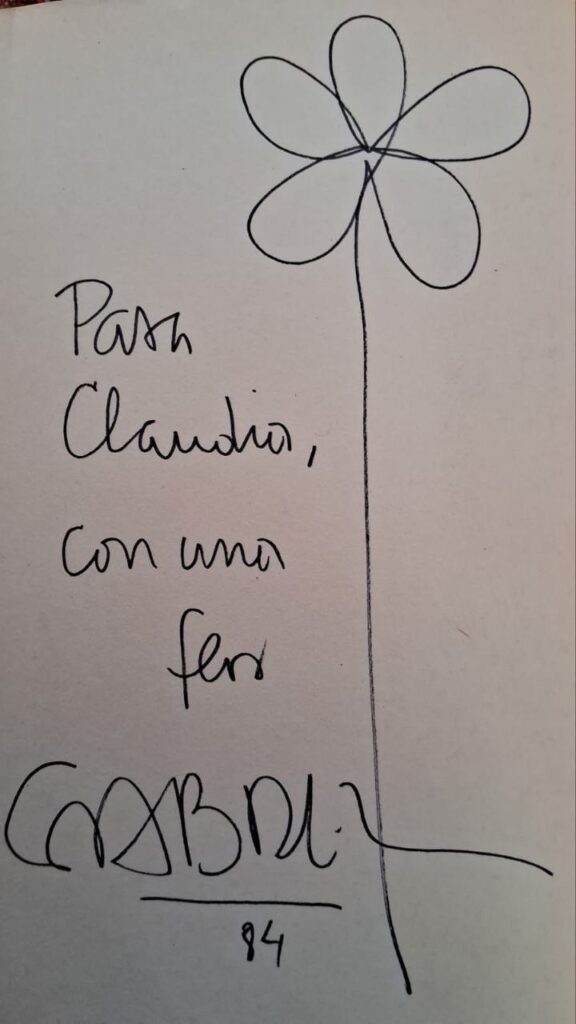

Un detalle: fue la única vez en mi vida que pedí un autógrafo. En Cartagena sólo conseguí un ejemplar de El coronel no tiene quien le escriba. Le expliqué que no era para mí sino para mi novia. “¿Se llama la señorita?” Se lo dije. Dibujó un tallo, cinco pétalos, y escribió: “Para Claudia, con una flor. Gabo 84”.

Aquel día, además, me regaló los seis tomos de su obra periodística, publicados por la editorial Oveja Negra. Y organizó todo para que, una vez en Bogotá, un auto con su chofer fuera a buscarnos al hotel para llevarnos al aeropuerto. “Así van más tranquilos” dijo, y nunca supe si se le había cruzado alguna sombra para disponer ese viaje. Nunca pude evitar recordarlo como una persona amable, entusiasta, alegre, generosa.

Con el tiempo entendí que esa cordialidad, ese entusiasmo, ese interés por el otro, era un modo ético y hasta político de pararse frente a la vida.

Ideas

En sus obras periodísticas pude leer las primeras crónicas que publicó en El Universal, de mayo de 1948, cuando era un chiquilín de 21 años. La primera celebra que se suspendió el toque de queda militar, al que define como símbolo de una decadencia. “Con este mundo materializado donde los peces de colores tienen que abrirle agua a los submarinos, con esta civilización de pólvora y clarines, ¿cómo se nos puede pedir que seamos hombres de buena voluntad?” y plantea que quizás ahora la gente pueda ir a dormir mansamente “antes de que los relojes doblen la esquina de la medianoche”. Luego escribe sobre indios, negras, retratos de la ciudad y de la época. Escribió sobre cine, sobre deportes, sobre todo. La pasión por conocer y por contar lo que el mundo estaba desplegando ante sus ojos.

A fines de los 50 García Márquez participó en Cuba con los argentinos Jorge Massetti, Rodolfo Walsh y Rogelio García Lupo en los primeros pasos de Prensa Latina, idea que puso en marcha Ernesto Guevara, hasta que el lado soviético de la vida isleña desplazó a este elenco por otro más dócil.

García Márquez nunca perdió la afinidad con el propio Fidel Castro. El director argentino Eduardo Mignogna contaba que cierta vez, invitado a La Habana, estaba comiendo con García Márquez cuando el propio Fidel cayó de improviso y comenzó a hablar con sabiduría de crítico sobre la historia del cine argentino, mientras Gabo se quedaba irremediablemente dormido en un rincón. Pero más allá del sueño o de los discursos de Fidel, García Márquez se plantó en defensa de Cuba como una cuestión cultural y estratégica frente a los Estados Unidos y la densa idea de controlar vida y obra del resto del continente.

Las ventajas de la vida

Cuando me contó la noticia, le pregunté al propio Osvaldo Bayer sobre Gabo: “Tenía mi edad, pero yo aprendí de él. Es el mejor escritor que ha tenido Latinoamérica. Aprendí con él a amar la literatura, ver las cosas que se pueden hacer y crear. Para mí fue un hombre que luchó por la libertad, o sea un libertario, y cumplió la misión que tiene un intelectual: escribir para todos, para mejorar la sociedad, y para seguir soñando”.

De todas las ideas y escritos de Gabo, frecuentemente abominados por las academias, no resulta demasiado conocida su exposición al recibir el Nobel de Literatura en 1982, llamado La soledad de América Latina, que resulta un manifiesto por la descolonialidad, para usar términos actuales. “La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia” dijo ante la academia sueca. Repasa los golpes de Estado, crímenes y matanzas ocurridos en el continente. “Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no sólo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de la Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual éste colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad”.

Al recibir el Nobel de Literatura, García Márquez hacía periodismo sobre la realidad del continente, incluyendo la situación argentina: «Ha habido 5 guerras y 17 golpes de estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir dos años, que son más de cuantos han nacido en Europa desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120 mil, que es como si hoy no se supiera donde están todos los habitantes de la cuidad de Upsala. Numerosas mujeres encintas fueron arrestadas dieron a luz en cárceles argentinas, pero aun se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así han muerto cerca de 200 mil mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100 mil perecieron en tres pequeños y voluntariosos países de la América Central, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de un millón 600 muertes violentas en cuatro años».

Otro concepto: “La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios”.

Y otro: “Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte”.

Se preguntó por qué le habrían dado a él semejante distinción, y postuló que se trató de un homenaje a la poesía: “En cada línea que escribo trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía, y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción por sus virtudes de adivinación, y por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte”.

Mujeres, aborto y ambiente

Cuando le preguntaron sobre las prioridades de la humanidad para las próximas décadas, propuso que las mujeres asuman el manejo del mundo. “Alguien dijo: ‘si los hombres pudieran embarazarse, el aborto sería casi un sacramento’. Ese aforismo genial revela toda una moral, y es esa moral lo que tenemos que invertir. Sería, por primera vez en la historia, una mutación esencial del género humano, que haga prevalecer el sentido común –que los hombres hemos menospreciado y ridiculizado con el nombre de intuición femenina- sobre la razón –que es el comodín con que los hombres hemos legitimado nuestras ideologías, casi todas absurdas o abominables”.

Y luego plantea: “La humanidad está condenada a desaparecer en el siglo XXI por la degradación del medio ambiente. El poder masculino ha demostrado que no podrá impedirlo por su incapacidad de sobreponerse a sus intereses. Para la mujer, en cambio, la preservación del medio ambiente es una vocación genética. Es apenas un ejemplo. Pero aunque sólo fuera por eso la inversión de poderes es de vida o muerte”.

Son solo ideas sueltas para pensar, discutir, y leer, ahora que el reloj dobló no sé qué esquina, tras la malparida noticia sobre la muerte de Gabriel José de la Concordia García Márquez, hace unas cuantas horas de soledad.

Nota

Mariano Magnifico: Actor, bailarín y examinador del lenguaje

Utiliza las redes para difundir ideas sobre cómo hablamos para hacer pensar y reír, pero también para «tejer comunidad» a través de discursos. ¿Educador o performer? Las malas palabras, el shock, la literatura y su marca «Hablen bien, forros»: vida y obra de este joven multidiplomado que estudió Letras y hace temporada en Mar del Plata.

Por Carlos Ulanovsky

Actor, músico (completó la tecnicatura en canto en el conservatorio Manuel de Falla), figura del teatro musical, Mariano Magnifico (sin tilde) es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Sociología de la cultura por la Universidad de San Martín y está a una materia de recibirse de filósofo.

Nunca se rindió porque, una vez, medio en broma, bastante en serio -y también siguiendo una inequívoca tradición familiar: padres y hermanos docentes – el bailarín (discípulo de Elizabeth de Chapeaurouge) sacó a bailar a la forma de hablar de los argentinos.

El performer se convirtió en comunicador, el dramaturgo y productor devino en un original examinador (algunos ya le endilgaron el hoy inevitable título de influencer) de la lengua”.

En Instagram y TikTok más de 700 mil seguidores consultan sus instrucciones. Pero, avisa, también está identificable en todas las redes con su nombre y apellido: Mariano Magnifico, sin tilde.

Foto: @brunogreppi

Mal hablados

Una vez, explicando las diferencias entre sino y si no, se desayunó con la sorpresa de que su explicación se había vuelto masiva, o como ahora debe decirse, se viralizó. A salvo del virus, la fuerte repercusión lo enfocó en la nueva tarea.

No solo lo ponían de la nuca el uso inadecuado de ciertos términos (“Si tendría” o “Si podría”, ilustra) sino que, en alguna ocasión, explicando con glamour y documentación que “había un hacia con h y con c y un Asia que es escribe con mayúsculas, que lleva s y es el nombre de un continente”, cayó en la cuenta que entre el lenguaje cotidiano y él había algo personalísimo.

La coloquial frase de presentación – “Hablen bien, forros”- se convirtió en el 2022, post pandemia, en el libro La divina lengua (editado por Galerna); luego en un unipersonal que sigue representando; y más adelante en un canal de YouTube por suscripción, por el momento gratuito.

No admite que esta nueva actividad que desarrolla con esmero y conocimiento sea su lado B. “Soy todo Lado A e intento compartir con el público lo que tengo”, dice quién sigue en plena actividad artística. En años recientes integró los elencos de La selección musical y Benito de la Boca; de Teresita, una vida de mierda y de Kinky Boots; de Al bárbaro le doy paz, tributo a canciones de María Elena Walsh y de Pretty Woman en donde personifica a un celebrado recepcionista de hotel.

Es posible imaginar que todo pudo haberse iniciado por ser el portador de ese pedazo de apellido, original de la región de Molise, en el centro sur de Italia. Con seguridad apellidarse de ese modo no le ahorró explicaciones, o la necesidad ajena de acercarse con chistes como ‘¿Cuándo vas a Mc Donald’s comés la Mcnífica?’.

Lo magnífico de su Magnifico es que no lleva acento y proviene del verbo magnificar que, de acuerdo a un diccionario confiable, significa “engrandecer, alabar, ensalzar”. Una vez más aclara: “Mi apellido no lleva tilde, según la teoría, porque la tilde no existe en italiano. Pero yo creo más bien que es por la poca ortografía que tenían los trabajadores que anotaban a los inmigrantes”. Se ataja y afirma: “No me considero un educador. Ni a mí mismo me educo. Me cuesta decir que soy especialista en algo. Mi vida fue siempre una chicha y limonada a la vez. A partir de La divina lengua los senderos bifurcados se unificaron en una sola locura”.

Rechaza la presión de los saberes consagrados: “En lugar de erudito, soy eructito”. Relativiza: “Vivimos en una sociedad del shock y el lenguaje es representativo de ese modo de vida”. Lo cierto es que ahora no solo gasta zapatos sobre escenarios cantando, bailando y haciendo morisquetas, sino que sube a ellos para ofrecer charlas, talleres y presentaciones personales.

A la manera de los renacentistas del siglo 16 interesados en distintas disciplinas, Mariano es un representa siglo 21 de esa corriente. En el invierno de 2024 estrenó en el San Martín la obra Instrucciones para un mundo posible, una dramaturgia inspirada en la literatura de Julio Cortázar. Actualmente sigue trazando líneas de investigación para la cátedra de Literatura Francesa cuyo titular es Walter Romero y para el Instituto Artes del espectáculo que lidera Jorge Dubatti. Como si fuera poco sumó experiencias como coach vocal, co condujo programas de radio y escribió ensayos que publicaron distintas revistas culturales.

Malas palabras

Allí se lo ve en pantalla actuando animados y coloridos cortos a los que, con mucha solvencia, guiona, filma, edita e interpreta. A la manera de un locutor de informativo, con una botella como micrófono relata. Un ejemplo: “Terrible accidente en la autopista. Hubieron cinco damnificados. El verbo haber es un verbo impersonal, que quiere decir que solo se conjuga en su tercera persona del singular…De paso cañazo se escribe así (sobreimprime la palabra “haber”). Una de las formas del pretérito es el famoso “hubo”, que tantos problemas nos trae. Entonces, decimos “hubo un accidente” o “hubo muchos accidentes” …Pero qué, entonces ¿el hubieron no existe? Claro que existe: se usa estrictamente cuando viene acompañado de un participio”.

Del mismo modo, en otros recortes se mete a explicar las diferencias del verbo poner o los usos correctos de los sustantivos patronímicos.

En un recordado congreso internacional, Roberto Fontanarrosa reivindicó a la palabra “pelotudo”, como una de sus “malas palabras” preferidas “por su imbatible sonoridad”. En sus videos Magnifico no las evita. Ya el “Hablen bien, forros” es un slogan duro pero difícil de reemplazar “o cuando se interroga ¿por qué hablamos tan para el ortográfico?”.

También cuando canta La milonga de las porongas (en co autoría con Ernesto Biasotti) o al informar que “todas las palabras que terminan en culo llevan tilde”.

Cuenta que algunos docentes le dicen que sus videos son excelentes, pero como tienen malas palabras no los pueden compartir con los alumnos. Opina: “Yo los escucho y les digo, no te preocupes, los chicos también las dicen. Y ustedes, los maestros, también”. Sigue: “A mí me gusta Forro. La F, la O, la doble R, toda esa composición la vuelve genial. En el libro le dedico una sección a las malas palabras. Las reivindico. Son geniales, territoriales, nuestras. La mejor traducción de la emoción en palabras”.

N del R: No solo es una cuestión de infancias. Tenemos un presidente de la nación que con demasiada frecuencia apela a las llamadas malas palabras para retar a quiénes no pensamos como él. Y ni hablar de algunos encumbrados funcionarios que llegaron alto a pesar de su muy reducida dotación de palabras.

Foto: @brunogreppi

Tejer comunidad

Magnifico seguirá actuando. Lo espera una temporada en Mar del Plata, que alternará con su propio unipersonal y el cuidado de su trío vocal, las marplatenses de Vox Popurri.

En otros tiempos, para ganarse la vida, ofició de estatua viviente, cantó cumbia, se metió dentro de un disfraz de conejo de pascua para una promoción y cantó a la gorra recorriendo algunas ciudades de Italia (“Fue un enorme entrenamiento. Creo que jamás habría podido hacer mi unipersonal si no hubiese sido por esa experiencia”). Pero no solo eso: ahora es, también, como su abuelo Sebastián, natural de Tortorici, Sicilia, ciudadano italiano. “Uno tiene una lucha personal para que las personas puedan usar la lengua en función de la comprensión comunitaria, de la escucha, de la opinión. Luchas que tienen muchas e injustas resistencias en estos tiempos”, se plantea quién se propone seguir aclarando aquellos eternos dilemas de gramática, sintaxis y ortografía.

¿Militancia? ¿Intencionada didáctica para intervenir en la batalla cultural? Explica: “Me interesa el lenguaje en general y la construcción de los discursos éticos. La gente está perdiendo la capacidad de desengranar esa trama. ¿Sabías que texto viene de trama, que significa tejido? El propósito es ayudar y hacerlo con humor. Una especie de gesto hacia la comunidad que se sigue haciendo preguntas como ‘¿esto va con v o con b?’ “.

Nota

Matar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

Gabriel González, 45 años, pintor, fue asesinado por personal de la Policía de la Ciudad el jueves navideño en el barrio de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil que además fue registrado por las cámaras de los vecinos. Gabriel intentó intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. Estaba sin remera, descalzo, desarmado. Lo fusilaron a corta distancia, las imágenes que aquí reproducimos están disponibles y se observa perfectamente quién le disparó. En el barrio sostienen que hubo violencia policial, además, sobre algunos de los testigos, para que hagan el silencio necesario para permitir la impunidad del y los autores.

En la foto de portada se ve a la derecha a Gabriel en el momento en el que es impactado por los disparos policiales.

Además de su trabajo como pintor, Gabriel se dedicó especialmente a la contención de jóvenes con consumos problemáticos. Presentamos la información publicada por el diario Tiempo Argentino, integrante junto a lavaca de la Unión de Medios Autogestivos, un símbolo y una realidad sobre la violencia institucional de estos tiempos.

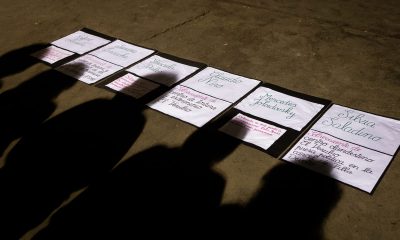

Amigos, allegados y vecinos de Gabriel González, el muchacho de 45 años que murió en medio de una violenta represión de la Policía de la Ciudad, ocurrida en Navidad en Villa Lugano, marcharon en reclamo de justicia. La familia aseguró que fue asesinado a mansalva y denuncia un nuevo caso de gatillo fácil.

Las lágrimas de Nelly, la viuda de Gabriel González. (Foto: Gentileza Pablo Lecaros)

Nelly, la viuda de Gabriel, aún habla de su marido en tiempo presente. En diálogo con la prensa que se movilizó hasta Cruz y Escalada, en Lugano, donde se concentró la movilización, expresó: “Hace más de 25 años que comparto con él, que vivo con él, que la luchamos, salimos a laburar todos los santos días. Tanto él como yo, salimos a trabajar para tener las cosas que tenemos y lo que pudimos construir. La peleó siempre. No es una mala persona. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”.

La mujer recordó que llegó a la escena del crimen cuando a su pareja “ya le habían pegado. Tenía toda la cara ensangrentada. En todo momento traté de pararlo y que no le sigan pegando, porque lo estaban lastimando. Escuchaba cómo lo incitaban a pelear con ellos. Todo el tiempo lo incitaban a pelear. Él estaba enojado y ellos eran cada vez más. Le dieron un tiro muy de cerca”. Nelly también recibió heridas en las piernas y en los brazos.

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.

Entre sollozos, la viuda pidió a sus vecinos que no la dejen sola. “Luchemos. No es la primera vez que pasa algo así. Ellos vienen a matar, no vienen a apaciguar las cosas, a tranquilizar, sea lo que sea que esté pasando. Al amigo de él lo cagaron a palos, lo llevaron a la comisaría y le dijeron que no diga nada”.

La mujer se refiere al amigo de Gabriel que en los videos, donde quedó registrada toda la secuencia, se advierte que intenta calmar a la policía. Gerardo, el hermano de la víctima, también mencionó “al muchacho que se llevaron preso, lo golpearon y lo amenazaron que lo iban a matar, le dijeron que conocían a su familia y a su casa. Para que no declare”.

Según pudieron reconstruir, el amigo de Gabriel fue liberado de la Comisaría 8A a eso de las 5 de la madrugada de este viernes. “Le aflojaron todos los dientes, le pegaron en las costillas entre el policía que disparó y había otro peladito. Todo para encubrir la cagada que se mandaron ellos”.

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.

Por su parte, la abogada de la familia, Romina Ávila, precisó que “cuando le tiran a Gabriel, le tiran estando totalmente desarmado, indefenso y a una distancia prudencial del personal. Esto quiere decir que en ese momento no estaba agrediendo al personal. Tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en legítima defensa, es lo que nosotros llamamos gatillo fácil”.

La asesora de la familia señaló en Radio Con Vos que esperan los resultados de la autopsia y las pericias, cuyos análisis preliminares deberían estar para este sábado. “Está documentado que quien dispara es un policía que bajó del patrullero. Tenemos su rostro, imagen por imagen. Ahora a pedido de la justicia, la Policía de la Ciudad, debería identificarlo”, esgrimió.

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.

Gabriel era pintor y solía contener a los chicos del barrio que padecen consumo problemático. De hecho, comenzó con esa tarea social tras un contexto de abuso de drogas por parte de su hijo. “Era una persona humilde, hijo de migrantes, muy pujante, una persona que trabajaba y en ocasiones como esta, un festejo popular, participaba. Lo grave de su conducta ayer fue salir a la vereda a compartir con los amigos, sus vecinos. Es común eso acá. Los encuentros se comparten por más que a ellos no les gusten. Es parte de la cultura”, analizó la abogada.

“Acompañaba a chicos con consumo, porque con su hijo dio una larga lucha por esa misma situación”, añadió Ávila, quien concluyó: “La Policía de la Ciudad sigue deambulando y caminando por acá. Son los mismos policías de la Comisaría Vecinal 8A que ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel. Conviven con nosotros y el miedo es grande y está”.

Respecto a la autopsia, la mujer indicó que los restos fueron trasladados este viernes a las 8 a la morgue judicial y que los resultados «van a ser sumamente clarificadores de lo que creemos y que sostenemos como teoría del caso, que para nosotros se trató de un hecho de violencia institucional. Que no tuvo ningún tipo de defensa, ni exceso en legítima defensa por parte del personal policial».

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.

“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 21 y 25 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, dijo a Tiempo Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13, Ingeniero José L. Delpini de Villa Lugano.

Fue el propio Oscar quien publicó en las redes en la tarde noche de ayer el asesinato de su primo: “Hoy en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropas a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer”.

El video filmado por un vecino dejó en evidencia el asesinato a quemarropa denunciado por quienes fueron testigos del brutal crimen. Se lo ve Gabriel sin remera, defendiéndose de los golpes contra media docena de efectivos policiales que lo golpean sin piedad.

De golpe, uno de ellos saca su escopeta y le dispara. La muerte fue instantánea y uno de los disparos hirió a la compañera de vida del asesinado y a otros vecinos que observaban con asombro la brutalidad policial.

Nota

Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo

El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.

El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.

El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.

La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.

El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.

Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasMatar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

PortadaHace 6 días

PortadaHace 6 díasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ExtractivismoHace 4 semanas

ExtractivismoHace 4 semanasProyecto Litio: un ojo de la cara (video)

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasIncendios en Chubut: “Se está quemando nuestra historia”