CABA

Arte y parte

X Encuentro Nacional de Teatro Comunitario. Una crónica de todo lo que se aprende y todo lo que divierte en el mayor escenario argentino: el que construye la sociedad para contar su época. Y cambiarla. Por Luis Zarranz.

Son las once y cuarenta y siete minutos del sábado ocho de octubre y en el Balneario Carlos Xamena, el inmenso camping municipal de Salta capital, hace frío. El cielo, plomizo, amenaza con descargar su furia sobre este rincón del mapa.

Ajenas a todo –al frío y a la intimidación meteorológica– unas 300 personas bailan al aire libre, moviendo alegremente sus cuerpos. Gritan hey, hey, hey mientras saltan y golpean las palmas. De fondo suenan los tambores del grupo Matecocido, de Tucumán, que hace unos minutos presentó su espectáculo Negra Amerindia. Ahora se arma un trencito que, sobre la improvisada pista del camping, empieza a sumar gente, a ritmo pegadizo y cumbianchero: son vagones de una alegría compartida.

Hay chicos, grandes y más grandes; todos, dando rienda suelta a una especie en vías de extinción: la espontaneidad.

El baile termina con una frase que se hace grito que se hace mantra: abrazo comunitario, abrazo comunitario, abrazo comunitario. Lo que mis ojos ven es un multitudinario apretón de 300, 400 personas: una locura que humedece mis pupilas de tal forma que no puedo comenzar con ninguna otra cosa que no sea esa escena.

¿Qué es lo que provoca esta comunión?

Estar participando del X Encuentro Nacional de Teatro Comunitario, que durante tres días tuvo lugar en la capital salteña con la participación de treinta grupos de todo el país: una ensalada de tonadas, edades, elencos, experiencias y devenires que, entre otras cosas, contuvo la lluvia y generó el calor necesario para combatir los últimos resabios de frío del año.

Hay en el aire un espíritu de comunidad, que es el que impulsa que el público, que hace instantes siguió con atención la presentación de Negra Amerindia -un espectáculo teatral y musical que representa distintas formas de esclavitud-, ahora haya copado la escena.

Primera lección: en el teatro comunitario se hace difuso el límite que separa la escena del escenario y al actor del espectador.

Reyes sin corona

La mañana del sábado con baile, trencito y tambores es el preámbulo de varias actividades programadas y la continuidad de la apertura formal, que tuvo lugar el día anterior en la explanada del Concejo Deliberante -lindante con el balneario– con la presentación de Érase una vez el rey, una maravillosa obra del chileno Oscar Cuervo Castro, adaptada e interpretada por tres vecinos actores de Alas, el grupo anfitrión. Se trata de un sencillo espectáculo en el que un grupo de cirujas aborda la temática del poder, con sutileza y humor, y plantea cuestiones como la amistad y el trabajo colectivo.

Que el encuentro haya arrancado así –con una obra simple y profunda que interpela al poder -llevada a cabo en las puertas del Concejo– es una maravillosa metáfora de las características con las que se desarrolló el evento. “Esa es nuestra forma: la simpleza”, me dirá luego Cristian Villarreal, el director artístico del grupo, que este año cumple diez años y lo festeja organizando el encuentro. “Cuantos menos elementos tenés, más rico se hace el teatro, la actuación y el trabajo del actor”. Todo eso me lo dirá después, porque ahora que termina la función, se baja del escenario y empieza a armar, junto a otros integrantes del grupo, la logística para que la primera cena comunitaria del encuentro salga bien.

Segunda lección: acá no hay problemas de cartel. El director de un grupo corre mesas, revuelve la olla y ayuda a armar carpas, a la par de cualquier otro integrante.

(Entre paréntesis)

Hay actividades que, por su intensidad, resultan difíciles de transmitir a quienes no participaron. Hay algo intransferible en el hecho –en los hechos– de recorrer 1.500 kilómetros para participar durante tres días de un encuentro que combina obras de teatro comunitario de grupos de distintos puntos del país; que reúne a 700 vecinos convertidos en actores que recorrieron esos o más kilómetros junto a otros vecinos; que genera la posibilidad de compartir rondas, bailes, comidas, mates, charlas y actividades con muchos de ellos. La cantidad de situaciones vividas es la que imposibilita que puedan ser atrapadas en tres mil, cinco mil o veinte mil caracteres.

En el breve y maravilloso cuento Del rigor de la ciencia, Jorge Luis Borges aborda el problema de la representación, al mencionar la perfección de un Mapa del Imperio, que de tan exacto… ¡tenía el tamaño del imperio! Se refiere, así, a la imposibilidad de transmitir cada detalle: un mapa, como cualquier representación en la que una parte define al todo, es una interpretación. Del mismo modo, para contar la profundidad de lo vivido durante aquellos tres días harían falta otros tantos. Como tal cosa no es factible, estas líneas no son más que un fragmento, algunos destellos de todo lo que pasó.

Los barrios se despabilan

El sábado, luego de la actuación de Matecocido de Tucumán y el pogo colectivo, MU tuvo el privilegio de presentar -frente a elencos de todo el país-su libro Actores sociales, que cuenta la experiencia del teatro comunitario e incluye una guía con información de más de 50 grupos, con el propósito de mostrar el tejido social construido a lo largo de más de tres décadas de recorrido. Es imposible pensar en una presentación con un público más atento y entusiasmado, más afectuoso, rodeado, además, de majestuosos cerros: una imagen ideal para cualquier biografía.

Posteriormente, el grupo cordobés Orilleros de la Cañada (Bella Vista, Córdoba capital) presentó su espectáculo De barrio somos, una obra con 26 vecinos actores en escena que relata cómo los habitantes de un conventillo se resisten a su demolición. El espectáculo genera carcajadas, de esas que solo los cordobeses son capaces de generar. Pero no solo eso: provoca, además, una profunda reflexión sobre la identidad de los barrios y el arrinconamiento en nombre de la modernidad.

La obra arranca con una movilera televisiva que frente a cámara dice esto:

“Soy Clara Alba Matutina. Y voy a realizar una crónica periodística desde el último conventillo. Miren esa fachada. Estamos para recorrer juntos las calles del barrio. ¿Barrio? Palabra que quizá dentro de un par de años tengamos que buscarla en el diccionario. ¿Qué es un barrio sino un cúmulo de personas expuestas a la desorganización, a la inseguridad? Algunos aún persisten, se resisten, de alguna manera, al avance inexorable de las torres, los grandes centros comerciales…”.

El espectáculo expone, así, las temibles construcciones de sentido de los medios hegemónicos. En otro fragmento, una desarrollista inmobiliaria que quiere demoler el barrio para hacer negocios, dice: “¿Qué tienen que hacer los vecinos para poder vivir tranquilos? Tienen que irse, tienen que mudarse”. Luego, junto a su séquito, canta tragicómicamente “venimos por ustedes”. Ahí mismo, otra persona informa con datos concretos: “Córdoba es hoy cuna de una movida desarrollista que supera a otras plazas del país. Se construyen 2,4 metros cuadrados más que en Rosario, incluso que Buenos Aires”. Más tarde, en coro, cantan: “Abrí la puerta/sacate el velo/es hora de que despabilemos”.

Tercera lección: el teatro comunitario despeina. Los que dicen que produce espectáculos de menor calidad ya saben qué obra tienen que ver para empezar a derrumbar el mito.

La desmesura

La directora de Los Orilleros, María José Castro Schüle, está contenta con el resultado: no hay parte de su rostro que no lo transmita y ninguna intención de esconderla. La tonada hace que sus palabras tengan melodía: “Estrenamos la obra en junio e hicimos varios shows para venir ablandados. Laburamos en pos de un objetivo concreto: presentarnos acá y juntar la plata para venir. Hemos tenido dos años de mucha producción: dramaturgia, escenografía, vestuario, ideas. Fue un laburo tremendo, a la par de sostenernos entre todos y seguir generando las ganas de estar juntos. Todo eso nos potencia. La organización y el trabajo colectivo es un motor fabuloso”.

Detrás de la escenografía, dos vecinos que acaban de actuar se funden en un abrazo que incluye lágrimas. En esa imagen dimensiono la obra: acaban de contar su propia historia. Es ahí donde intento desnaturalizar todo y comprendo el concepto de desmesura del que tantas veces me habló Ricardo Talento, director del Circuito Cultural Barracas.

Con la desmesura hago un ejercicio urgente: la enumero en una libreta. Copio y pego acá lo que escribí allá:

700 personas de todo el país, y de Bolivia, están participando y nutriendo este encuentro.

En todos los casos, lograron llegar acá autogestionándose, de mil maneras, el viaje: funciones, fiestas, rifas, colectas, vaquitas, choripaneadas, etcétera. Salta no queda acá a la vuelta –los más cercanos vienen de Tucumán– y, como pudieron, lo lograron.

Los que protagonizan las obras son personas que sin ninguna experiencia ni formación previa (en la inmensa mayoría de los casos) decidieron sumarse a algún grupo de teatro comunitario. El devenir en esos grupos los trajo hasta acá: su motor fue –es– el deseo.

Vinieron junto a sus pares: otros vecinos, extendiendo miles de kilómetros su porción de barrio. ¿Quién pudiera ser testigo y contar cómo cambia un territorio si sus habitantes viajan juntos a otra provincia para presentar –ante otros que están en la misma– un espectáculo que cuenta su historia, su identidad y que implica prepararse, maquillarse, jugar, reírse, compartir? ¿Cómo se alteran y modifican esos vínculos entre el carnicero, la docente, el estudiante, la jubilada, la desocupada, el contador y la ama de casa de un lugar x?

Hay un enjambre de todas las edades compartiendo TODO. Quisiera ser ese pibe de 12 años que vino con sus viejos y que mira todo con tanta naturalidad que me apabulla.

Cada obra tiene decenas de actores en escena, la escenografía que viajó con ellos, música en vivo (instrumentos que también hicieron el viaje) y un vestuario puntilloso. Señores críticos teatrales que no vinieron: digan alpiste.

Tantas otras cosas que no alcanzo a comprender.

Cuarta lección: el teatro comunitario tiene tantas ramificaciones que siempre hay algo nuevo por descubrir.

Hambre de verdad

El sábado por la tarde, la programación continuó en el Centro Cultural Dino Saluzzi, a unas pocas cuadras del Xamena. Allí se presentó La orquesta del Mate, un proyecto musical de Matemurga (Villa Crespo), que interpretó temas de ritmos diversos: bolero, vals, chacarera y, para el cierre, cumbia.

Sí, otra vez hubo cachengue colectivo: un imán que obligó a un par de bises. Cuando volvió la calma, el grupo Pompeya Teatro Comunitario (PTC) salió a escena con su espectáculo Alimento Des… balanceado (otra forma de comer), basado en El Matadero, de Esteban Echeverría. La obra tiene de todo: expone la voracidad de la sociedad de consumo, aborda el hambre en sus múltiples facetas, critica la desinformación que generan ciertos medios y tiene muchísimos guiños humorísticos sobre cuestiones actuales: se habla del tercer semestre, por ejemplo.

A su manera, entonces, la obra es un verdadero medio de comunicación que logra dialogar con el público y hablar de aquello que otros medios, en formatos más tradicionales, no hacen. La respuesta es este aplauso sostenido al final de la función.

PTC no terminó su actuación al final de la obra: como bonus track interpretó una zamba con la melodía de Carpas de Zamba y la letra adaptada para la ocasión: “Nos encontramos hoy para festejar/canto, baile y teatro/fiesta en comunidad”, cantaron.

Quinta lección: la creatividad colectiva es enemiga de las cosas por compromiso.

La caída del sistema

La tarde ya se hacía noche cuando, en Plaza España, otro de los escenarios del encuentro, comenzó Se cayó el sistema, disculpe las molestias, del grupo La Comunitaria, que integran vecinos del partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires, y General Pico, La Pampa.

De manera inevitable por la geografía en la que viven, la obra aborda los nocivos efectos de la sojización y las fumigaciones: la denominada “revolución verde”. El despliegue escénico y la caracterización de personajes y figuras son impactantes. Aparecen los “avioncitos” fumigadores, una bonita chica vestida de seda (La Chauchita), un joven con un enorme llavero de su 4×4 que trae la modernidad al campo, el cierre de tambos con personas sin cabeza, invisibles, y cómo dicha problemática se va trasladando a la ciudad, en donde prima el mundo del consumo. Sobre el final, cantan: “Crear molinos/cuerpos molinos/mentes molinos/pensamientos circulares y fecundos/más molinos en el mundo”.

El sábado tuvo, todavía, espacio para una varieté en la que dos grupos de reciente formación –de Mendoza e Ingeniero Maschwitz– presentaran sendos fragmentos de sus primeros espectáculos.

Sexta lección: el teatro comunitario interpreta la época.

Una sede que no cede

Que Salta fuera la sede del encuentro fue una propuesta de Cristian Villarreal, el director artístico del grupo salteño Alas. En una reunión de coordinadores de la Red Nacional de Teatro Comunitario, propuso –tímidamente– que Salta fuese la sede de un futuro encuentro nacional. Eso que parecía un futuro lejano se fue haciendo un presente cercano a medida que las hojas del almanaque iban quedándose atrás.

Y el futuro, llegó.

La mayoría de los integrantes de Alas son pibes de Villa Juanita, un barrio humilde de la capital salteña. Para organizar el encuentro, pidieron que se sumara la municipalidad.

Cristian tiene la voz mansa como una siesta de verano. Por eso, todo lo que dice viene acompañado de un tono suave, como si las palabras que salen de su boca tuviesen temor de romper esa calma. Pero la voz es lo único dócil que hay en él: todo lo demás le sale con una fuerza contagiosa; es un tractor que va y viene. “Estoy sorprendido de cómo la gente se adaptó a nuestra propuesta de hacer el encuentro en un camping, para que disfrutemos desde el momento en que estamos en las carpas, para que el encuentro sea de verdad y nos estemos cruzando, todos, todo el tiempo”, dice Cristian.

El encuentro funciona, así, de manera constante, lo cual permite que el intercambio de experiencias sea continuo. El camping es, entonces, un ordenado ramillete de carpas de distinto tamaño y calidad, alrededor de una gigantesca pileta de más de 26 mil metros cuadrados, vacía por no ser temporada aún. San Google indica que es la más grande del país y que se requieren 36 millones de litros de agua para llenarla.

Para organizar los tres días de actividades, Alas solicitó apoyo a la Municipalidad de Salta (en manos de Gustavo Sáenz, del Frente Renovador). “A veces, uno tiene miedo de hacer esas cosas porque piensa que se está pegando a un determinado color político”, afirma Cristian. Consiguieron el acompañamiento, no por apoyar a determinaos funcionarios, sino por el reconocimiento a los diez años de trabajo del grupo, ya que la subsecretaria de Cultura, Agustina Gallo, conocía a Alas desde sus inicios. “Sabía de nuestro esfuerzo y nos dijo: el trabajo de ustedes se tiene que visibilizar”. Fue así que lograron articular para alojar a las 700 personas que participaron, y garantizar el almuerzo y la cena de cada uno de los días.

¿Qué significa para Alas ser anfitrión de este encuentro?

Es muy importante. Nosotros fuimos a un encuentro en Misiones, en 2010, pero fuimos con un grupo de chicos, a aprender lo que era el teatro comunitario. Así que este es nuestro primer encuentro nacional como tal y lo estamos haciendo como anfitriones. Estamos felices porque noto mucho aprendizaje en todos los que integran el grupo. En estos tres días vamos a crecer como diez años más. Es el festejo por nuestro décimo aniversario. Nosotros no solo apuntamos a lo artístico, sino que queremos crecer como personas, como seres humanos, compartir con otros y acá se está dando eso.

Sexta lección: el teatro comunitario no empieza y termina en lo teatral.

Magia para la memoria

La jornada del domingo fue igual de intensa. Temprano, se realizaron talleres de juegos, dramaturgia, danza comunitaria, biodanza, teatro foro, arte y espacio abierto, y gestión. En este, por ejemplo, se debatió en torno a la planificación y organización de recursos: “Gestionar empieza con los vínculos”, sostuvo la coordinadora Andrea Hanna, de Matemurga.

Posteriormente, se realizó una charla debate a cargo de la Red de Investigadores de Teatro Comunitario. La actividad sirvió, además, para presentar el libro El movimiento teatral comunitario argentino. Las diferencias entre grupos urbanos y rurales, la legalidad y la legitimidad, la relación con el Estado y la potencia transformadora de este tipo de actividad fueron algunos de los tópicos que se abordaron, con activa participación de integrantes de diferentes grupos.

Por la tarde, el grupo Almamate, de Flores, presentó su espectáculo Abracadabra en el Anfiteatro Parque San Martín. Con una notable puesta, una coordinación perfecta para ensamblar coros y diálogos y diversos trucos de magia abordaron la problemática de las demoliciones y los cambios en la fisonomía del barrio que tal acción genera. Que las destrucciones y desalojos en los barrios sean temas recurrentes de las obras –ya sea de grupos de Córdoba, de la Ciudad o la provincia de Buenos Aires– permite comprender ciertos asuntos de época y su dimensión en diferentes localidades.

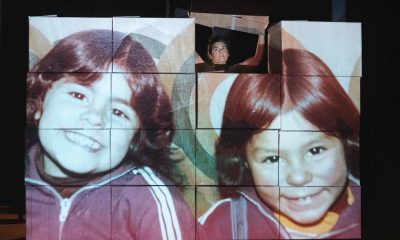

En Abracadabra sintetizaron las demoliciones de manera perfecta: a medida que se menciona la dirección de una casa a demoler, se escucha un estruendo y personas que van cayendo: son los que viven en esos domicilios, que también están siendo destruidos.

Séptima lección: el teatro comunitario tiene raigambre en territorios definidos, pero sus creaciones colectivas exceden lo local.

La semilla al trono

Luego, en ese mismo escenario, el grupo La Caterva (City Bell) realizó una función de su obra Templo, estancia, batallón, en la que narran la historia, los orígenes y el devenir de esa ciudad. Lo hacen sin ahorrar recursos: con muñecos gigantes, murga y mucha acción. Paralelamente, en otro escenario, el grupo Elenco Abierto (Quilmes), presentó su obra para niños La guerra de los yacarés, una creación grupal a partir del cuento de Horacio Quiroga, en la que ponen el foco en la contaminación y descuido del río.

Más tarde, y otra vez en el Centro Cultural Dino Saluzzi, llegó el turno de uno de los momentos más esperados: la obra Arriba El Alto, del Grupo Trono de La Paz, Bolivia, que rinde homenaje a los caídos durante la Guerra del Gas, cuando, en 2003, la ciudad se levantó y generó un movimiento social antineoliberal. Con destreza física, el espectáculo ofrece pinceladas de diversas costumbres paceñas, desde la mirada de El Alto, esa populosa y caótica ciudad que parece estar todo el tiempo en movimiento.

Antes de la función, Iván Nogales, el director del grupo, ofreció unas breves palabras en las que ponderó el trabajo creativo colectivo: “Está generando una potencia de transformación. Es una semilla. La comunidad es la única fuente de pervivencia de los seres humanos en el planeta”, expresó.

Octava lección: el teatro comunitario es la semilla.

El deseo es una máquina

La noche del domingo tuvo su cierre en el anfiteatro de Plaza España con otras dos obras: De muros a puentes, del grupo Chacras para Todos (Mendoza), una obra que aborda los muros sociales y personales y, luego, La Máquina de Solano (San Francisco Solano, Quilmes) en la que narraron la historia de esa porción del Conurbano: las primeras familias que habitaron el lugar (sin asfalto, luz, gas, ni estación de tren), los vericuetos de la feria –una de las más grandes del país– y los años de crisis.

El lunes 10 se llevó a cabo la última jornada con otra ronda de talleres, para intentar sistematizar la práctica. Allí, la palabra circuló permanentemente:

María José (Orilleros de la Cañada): “Lo que está bueno es escuchar con qué viene cada uno porque hay cosas estructurales que nos atraviesan a todos: las búsquedas comunitarias artísticas están presentes también en cuestiones globales”.

Manuel (de Rivadavia): “No debemos quedarnos en la comodidad de que somos todos lindos, buenos y nos conocemos. La época demanda que hagamos más alianzas inesperadas porque la cultura no tiene límites. Debemos seguir creando”.

Cristian (de Alas): “Cuando alguien propone algo y los demás se suman, como pasa acá y en los grupos, es maravilloso porque no se impone, se comparte”.

Gabriel (de Pompeya): “Estos encuentros generan conciencia de que somos muchos, de que no estamos solos, renovamos las fuerzas, el deseo. Genera mucha complicidad, acercamiento, alegría, diversión y fiesta comunitaria, que hace falta”.

Novena lección: escuchar es aprender.

Parir la transformación

Luego, hubo más espectáculos: Los Descoordinados de Paravachasca (Villa La Bolsa, a 40 km de Córdoba capital) realizaron una función de Un año en la maraña, la obra con la que alertan sobre el desmonte y la contaminación del río. El cierre del Encuentro estuvo a cargo de Alas, el grupo anfitrión, que puso en escena su espectáculo Salamanca Tours en el que muestran las costumbres y la cultura salteña con una crítica social respecto al progreso y el consumo. Con este espectáculo ganaron, el año pasado, la Fiesta Provincial del Teatro salteño: fue la primera vez en la historia del festival en el que un grupo de teatro comunitario ganó el primer premio.

Pero no fue ese el final del encuentro, sino lo que vino después: una celebración colectiva que incluyó –otra vez– baile, abrazos y alegría compartida. Fue la forma perfecta de enlazarse hasta la próxima edición, muy posiblemente en Mendoza.

Con pasos improvisados, sonrisas anchas en los rostros y trencitos siempre a punto de descarrillar renovaron el invisible lazo social que los une: el arte como transformación social.

Eso era lo que había que festejar, y la última lección: encontrarse con otros –con diferentes otros– es una forma de parir un mundo nuevo.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 7 días

PortadaHace 7 díasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasMás de 30 mil hectáreas quemadas en Chubut: “El pueblo está solo”