CABA

Usar la memoria

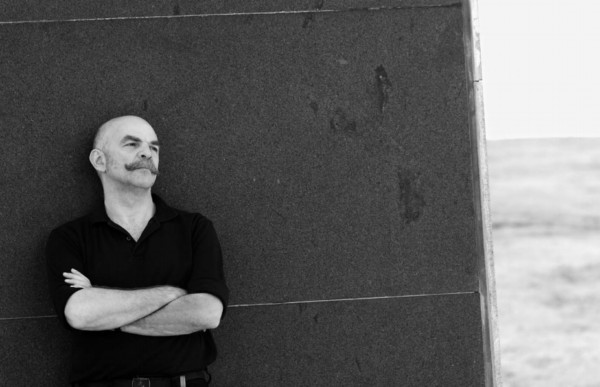

Su nueva novela lleva un título inquietante: A quien corresponda. Un relato protagonizado por los usos que el discurso oficial hace de los setenta y que expone, a borbotones, todas las especulaciones que pueden hacerse sobre la memoria, la venganza y la fe perdida. Su intención, dice, es recuperar qué nos pasó y porqué.

Sé que está incómodo, pero con elegante paciencia trata de seguir el ritmo desorientado de la conversación, respondiendo a preguntas que no lo son y completando razonamientos que no son suyos, aunque sí, se hace cargo, porque los provocó. Lo noto cuando desploma la espalda sobre su negro sillón de jefe del diario Crítica, y con ese pequeño gesto hace evidente el esfuerzo por buscar palabras que ya no estén dichas en su última novela, cuyo título funciona como un boomerang.

A quien corresponda.

Escribió Martín Caparrós, y ahora parece tener que soportar estoicamente que alguien, sentado frente a él, le responda: yo.

Así funciona esta novela, que todavía no sabe explicar por qué escribió y a la que considera “mala” desde el punto de vista literario, como si se defendiera de antemano de un juicio imposible. Pienso entonces: ¿qué es lo que hace buena a una novela?

Estamos solos, sentados en su oficina del primer piso. A mis espaldas hay un televisor encendido, sin voz, pero no hay silencio. En el aire flota un murmullo penetrante: es el rezo constante de la redacción, que trepa por la ventana como un aroma. En la planta baja se está cocinando la edición del día, en la semana en que todo ardió. Sobre el escritorio tiene los diarios de la jornada y la pantalla de su computadora muestra la bandeja de entrada del correo, desbordando. Nada de eso parece perturbarlo tanto como tener que explicar por qué decidió escribir la primera novela que retrata esta Argentina kichnerista, esa que justo, esta semana, comienza a mostrar sus grietas. Todo el papel impreso que está sobre el escritorio no alcanza a explicar aquello que la novela de Caparrós explicita. Quizá eso es lo que él considera literariamente “malo”. Describir impúdicamente y a borbotones la trama de la actualidad. Pienso entonces: ¿qué es lo que hace verdadera a una ficción?

El protagonista de esta historia imaginada por Caparrós es Carlos, un hombre atrapado por sus años de militancia, aquellos en los que se sintió feliz, completo y generoso. No es difícil de imaginar cómo se siente hoy, cuando conversa con un viejo compañero, hoy ministro, que le ofrece trabajar para el gobierno. Lo que quizá no sea tan fácil es imaginar cómo Caparrós es capaz de hilvanar el diálogo entre ambos. Valga, entonces, este pequeño, muy fragmentario ejemplo:

Dice el personaje del ministro:

–Están todos, metete vos también. Es como en nuestros tiempos, sólo que más tranquilo. Vale la pena, en serio. Si nunca pensamos que fuéramos a tener otra oportunidad.

Responde el personaje de Carlos:

–¿Otra oportunidad de qué? ¿De llenarse la boca con boludeces sobre los desaparecidos y seguir haciendo lo mismo que los demás? ¿De usar los setenta para tapar lo que no pueden ni quieren hacer ahora? Se la pasan hablando de los setenta en vez de ocuparse del presente, del futuro. Usan ese pasado para glorificarse.

Estamos apenas en la página 17 y ya queda claro que esta ficción no está construida con metáforas, sino con piedras que Caparrós arroja una tras otra, sin piedad, hasta el final.

“A veces tengo la sensación de que sobre estas cosas ya escribí varias veces, pero que todas juntas forman en esta novela un cascote más grande”.

Dirá Caparrós, suspirando.

En esta novela hay algo nuevo en tu estilo, que es el borbotón, por así decirlo. Hay mucho diálogo, incluso frases que podrían pensarse hasta peligrosas de poner todas juntas y que, sin embargo, terminan por construir algo: la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, ese trastorno bipolar argentino.

Es cierto: nunca usé mucho los diálogos. Tengo bastante desconfianza de ese recurso en la ficción y sin embargo, acá no. Y quizá por eso es un libro con el que no estoy de acuerdo, no en cuanto a muchas de las cosas que se postulan, sino en cuanto a su construcción literaria. Siempre desconfié de los libros de tesis, aquellos que pretenden poner en escena ciertas ideas sobre la historia, el presente o lo que sea. Me parece que un relato debe hacerlo por alusión o por sugerencia, y sin embargo éste no: éste dice, a los tropezones o los borbotones, todo lo que quiere decir. En ese sentido es muy distinto a lo que suelo creer que tengo que hacer cuando escribo. Pero también por eso pensé que no iba a publicarlo… No pensaba escribir esto. Me llamó la atención la historia de un crimen en un pueblito y pensé que a partir de eso iba a escribir una cosa medio bucólica, no sabía muy bien qué. Pero ciertamente no era toda esta tirada sobre la venganza, el setentismo, la lectura contemporánea de aquel período. Ésa no era la intención original. Se me fue imponiendo de una manera que nunca me había sucedido. Y eso que, en general, controlo bastante lo que escribo. Pero me encontré diciendo una serie de cosas que no me proponía, entre otros motivos, porque ya había escrito varias veces, en los últimos doce años, en contra de volver sobre los 70.

¿Por qué?

Muchas veces escribí que seguir dedicándole toda esa atención a ese período significaba desviar una energía social que estaría mucho mejor empleada si se dedicara al presente y al futuro. Por supuesto que creo necesario comprender lo que pasó, pero mucho más necesario es pensar qué se hace ahora y con qué proyectos. Esto es algo que escribí por primera vez en el 96, cuando el 24 de marzo hubo una enorme movilización en la que vi a muchos pibes jóvenes y ya no sólo a los que éramos un poco las viudas de esa época. Y lo que me planteé entonces fue: ¡la puta madre! En pleno menemismo hay que ocuparse de otras cosas, de cómo este gobierno está haciendo mierda el país. Me daba la sensación de que mucha de la gente que estaba ahí cumplía así con su cuota de participación política y de reflexión sobre la sociedad argentina.

Sin embargo, esta novela puede leerse no como un relato del pasado, sino como la primera novela kichnerista, o cuanto menos, de su discurso.

Y sí… Parece que el cabreo con el uso kichnerista de los 70 pudo más que todas mis decisiones y, efectivamente, es probable que haya escrito más sobre ese uso que sobre el período en sí. (Piensa largo, toma aire como quien va a saltar y salta) Lo que pasa es que el kichnerismo es como la perfección de aquello que criticaba hace diez años, antes de que existiera. Es decir: ha llevado la idea de la desviación de la energía social a política de Estado. Efectivamente, una cosa era verlo en los pibes que van a una marcha y pensar “qué cagada que estén perdiendo el tiempo en esto –entre comillas– cuando podrían estar haciendo otra cosa” y una muy distinta es verlo usado para poner en marcha políticas conservadoras, en el sentido estricto de la palabra: que tratan de conservar cierto orden social y económico, basándose en el homenaje perpetuo a aquellos que justamente querían deshacerlo.

Uno de los temas que pone en debate la novela es la construcción social de la memoria. No sólo se rebela contra el uso que el gobierno hace de ella, sino con el discurso que victimiza a los desaparecidos o los convierte en piezas de museo. ¿Creés que eso es lo que coagula la posibilidad de que se discuta este presente en otras condiciones?

Creo que no puede pensarse en lo que evoca esa memoria sin pensar en el presente. Creo, incluso, que la única manera de pensar un espacio para recordarlo es poner en un mismo lugar los nombres de todos los que desaparecieron rodeados de pantallas de TV que emitan en continuado los noticieros de hoy. Eso sería realmente recordar qué pasó y por qué.

Ni el tiro del final

Carlos, el personaje de la ficción, se está muriendo. No piensa darle batalla a la enfermedad que le consume esa vida que para él ya no es vida, pero la proximidad de la muerte lo coloca en una trinchera inesperada: quiere vengarse de aquel enemigo que le quitó lo verdaderamente vital. A partir de esa idea, Caparrós despliega todos los argumentos posibles para justificar o no esa venganza. No queda lugar para preguntas porque en la novela está todo dicho, como si Caparrós hubiese tirado del hilo de cada razonamiento hasta hacerlo chocar con sus propios límites, así que me limito a citarle una de sus frases más perturbadoras: “La venganza es una forma extrema del recuerdo, el modo desesperado de avivar una huella que se borra.”

Dirá entonces Caparrós:

“Ahora que lo leés, me acordé un poco más del proceso de origen de esta novela: a poco de darle vuelta a esa historia del crimen del pueblito, me volvió a la cabeza el tema de la venganza. Es algo que siempre me había llamado la atención: su ausencia. En términos menores y más personales, esa falta de respuesta me alcanzó a mí. Un día –creo que por el año 91– alguien me dijo que Videla hacía footing en la Costanera. Fui a buscarlo con un grabador y un fotógrafo y ahí estaba, corriendo. Mucho tiempo me quedé pensando en esa sensación que tuve al tenerlo al lado, durante más de 50 metros, caminando uno junto al otro, solos. Y yo tratando de preguntarle cosas y él contestándome mal y yo con el grabador en la mano, siguiéndolo, hasta que finalmente llegó la custodia… Durante mucho tiempo me pregunté porqué no le partí el grabador en la cabeza. ¿Qué fue lo que hizo que yo no hiciera eso? Y esta novela se me empezó a ir hacia el costado setentista a partir de que ligué ese pequeño crimen suburbano con esta pregunta”.

¿Y por qué en la novela hiciste fracasar esa venganza?

Supongo que por eso de “ni el tiro del final”. Pero también porque el personaje no está convencido de que eso sirva para nada. Carlos tiene, por un lado, la turbia sensación de que le debe ese gesto a algo, a alguien pero, por otro lado, tiene la convicción más racional de que tampoco sirve, que es una admisión más de la derrota. Porque ¿en nombre de quién lleva a cabo su venganza? ¿Quién es el que se venga? Si la derrota fue común, si fue en nombre de un nosotros, ¿para qué sirve que la venganza sea en nombre de un simple fulano? Supongo que por eso termina saliéndole mal

La novela habla todo el tiempo de la construcción de ese nosotros. ¿Cúal es hoy ese nosotros?

Para mí, esa es una de las grandes incógnitas contemporáneas. Una de las tantas grandes diferencias entre la situación política contemporánea y la situación política de los setenta es que, en aquella época, el nosotros era evidente. Más allá de que incluyera una serie de rencillas interminables, era evidente. Ahora no. Y esa es una de las grandes causas de esta confusión.

En estos días hubo un intento por definir un nosotros, al plantearse un discurso de polarización: piquetes de la abundancia vs. gobierno.

Pero esto es algo que se cayó solo cuando veías en los piquetes de Entre Ríos o Santa Fe a tipos que no tenían nada de la Sociedad Rural. Justo estaba pensando en escribir sobre eso: cuánto le habría costado al gobierno en dinero –no ya en otras cosas– desarmar este conflicto. Porque si hubieran hecho retenciones más bajas en campos de menos de 500 hectáreas hubieran dejado a este movimiento sin masa crítica de protesta. Entonces, la discusión sobre la suba de las retenciones hubiera tenido como escenario escritorios, restaurantes y lugares de lobby de poder, pero no la calle o las rutas. No sólo no hubieran dejado masa crítica para que se produjera el corte de rutas, sino que además hubiesen obtenido mucho más fácilmente la legitimación social con la que intentaron, después, avalar esa medida. Por ejemplo, cuando llamaron a los medios para pedir que la televisión muestre más a Luciano Miguens y menos a los productores cortando rutas. Y el tema no es cuánto hubiese costado arreglarlo, sino cuánto hubiese costado no haberlo producido. La primera frase que escribí (me muestra un papel que tiene un par de frases manuscritas) es: “Quizá el primer gran error no haya sido error, sino coherencia”. Es decir, no discriminar entre grandes y pequeños productores en términos operativos, prácticos e inmediatos, es un gran error. Que lo hayan hecho por coherencia es una interpretación política de cómo opera este gobierno sobre los discursos y los medios.

El tema de la novela es el fracaso. Habla, teoriza y supura sobre eso. Pero ¿cúal era la medida del éxito para la generación de los setenta? ¿Puede medirse en esos términos lo que querían, lo que hicieron?

Para la concepción política de las organizaciones revolucionarias de esa época, las cosas se medían sólo en términos de éxitos y fracasos, y sobre todo en términos de éxito. Cualquier cosa que no fuera gran éxito era habitualmente llamada reformista. Cualquier cosa que no sirviera para llegar a ese gran objetivo final, era desdeñable. Seguramente que en esa época no se lo llamaría éxito, sino triunfo o victoria u objetivo final. La palabra éxito era, sin duda, antipática y responde a otro léxico. Pero obtener el éxito es casi constitutivo de la idea de revolución, ya que todo lo que se hace sólo se justifica en la persecución de ese objetivo. Todo lo que sucedió era un paso hacia, y sólo tenía un valor en la medida en que colaboraba con esa obtención. Por otro lado, no sé qué impresión da este libro, pero yo rechazo esa idea de generación con la que suele referirse hoy a los militantes de los setenta. No creo que se pueda hablar de una generación setentista y englobar en ella a todos los que militaron en esos años como si fuera un concepto sociológicamente eficiente en el 2008. Pasaron 35 años, de vidas muy variadas, de una cantidad de jovencitos que tenían por entonces entre 20 y, como mucho, 30 años y luego tuvieron caminos infinitamente diversos. El hecho de que hayan coincidido durante un período muy corto –porque los que tuvieron más de 5 años en esa militancia son contados–, me parece que no alcanza para postular que tantos años después sigan formando un mismo núcleo sociológico. Eran amigos, estuvieron juntos en situaciones fuertes, pero eso después se disolvió. Obviamente dejó marcas en todos, pero esas marcas fueron procesadas de maneras muy distintas.

Los paredones hablan

Caparrós acepta que nos encontremos al día siguiente para hacer las fotos en el predio del Paseo de la Memoria. No hace falta explicarle por qué, pero entre todas las excusas posibles, la que verdaderamente motiva este encuentro es estar en ese lugar que hasta ayer lucía un cartel de protesta porque sus empleados no cobraban el sueldo. Hoy el cartel no está, aunque el pago tampoco. Es difícil describir ese escenario inhóspito, construido con débiles arbolitos y grandes bloques de cemento. Más difícil es entender al empleado que nos intercepta: para hacer ahí fotos hay que tramitar una autorización. Me explica el motivo: “La Comisión de la Memoria, de la cual depende este espacio, no quiere que se haga un uso indebido de él” . Pienso entonces: ¿cuál sería el uso indebido de esa representación parquizada de la memoria?

Mientras me demoraba con estas nuevas e inesperadas burocracias, Caparrós y los fotógrafos ya habían tomado posesión del gran paredón sobre el cual están tallados los nombres de los desaparecidos. Los alcanzo, con la agitación que me dejó el trámite, que les reproduzco con ademanes y palabrotas. Pero mi farsa choca contra el gesto conmovido de un Caparrós pálido, quebrado. Me dirá entonces que reconoció entre las tallas los nombres de varios de sus compañeros.

–¿Dónde se conocieron?–, pregunto, como para decir algo.

–En la secundaria.

Me cuenta la historia de uno en particular. Fue el que le aconsejó que se fuera del país porque su vida corría peligro. Y el padre de la adolescente que, casi veinte años después, fue a verlo porque escribía cuentos y buscaba su consejo. “En ese encuentro quise hablarle de su padre, pero ella quería hablar de literatura, de sus cuentos, de otra cosa. Me impresionó que fuera a la misma escuela, aunque recién se enteró a los 15 lo que realmente pasó con su padre, porque los abuelos, que la criaron, habían preferido ocultarle la historia. Poco después me enteré que la chica murió.”

No sé qué responderle, así que me quedo en ese estado incómodo, imposible, insoportable. Pienso entonces: ¿cómo se hace literatura después de todo?

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 3 semanas

PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

ActualidadHace 1 semana

ActualidadHace 1 semanaPablo Grillo con lavaca: “Quiero ver a Bullrich presa”