CABA

Otra historia

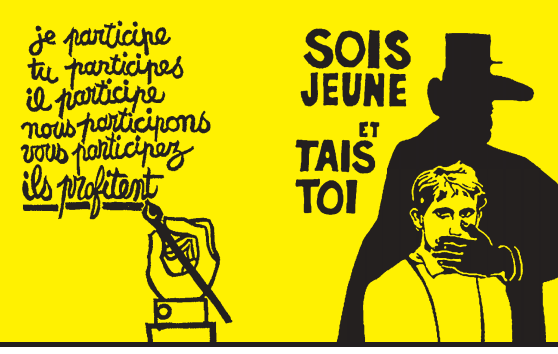

El escritor uruguayo Raúl Zibechi analiza la más exitosa de las revoluciones fracasadas. Y proclama una hipótesis: los hijos del Mayo Francés son los movimientos latinoamericanos que comenzaron a organizarse a partir de otras lógicas y sin tutelas. Pero para reconocerlos hay que mirar para abajo.

Tan sólo ha habido dos revoluciones mundiales. La primera se produjo en 1848. La segunda en 1968. Ambas constituyeron un fracaso histórico. Ambas transformaron el mundo. El hecho de que ninguna de las dos estuviese planeada y fueran espontáneas en el sentido profundo del término, explica ambas circunstancias: el hecho de que fracasaran y el hecho de que transformaran el mundo.

Immanuel Wallerstein

Los acontecimientos históricos no son puntuales, sino que se extienden en un antes y un después del tiempo que sólo se revela gradualmente.

Fredric Jameson

Las cuatro décadas que han pasado desde la “revolución mundial del 68”, concepto acuñado por Immanuel Wallerstein, parece un tiempo suficiente como para intentar comprender el rumbo que a partir de aquel momento comenzó a tomar la lucha antisistémica en América Latina. Para ello habría que desviar la mirada de los grandes eventos épicos como la ofensiva del Tet de los combatientes vietnamitas, las manifestaciones de mayo en París y la masacre de la Plaza de Tlatelolco en México, por mencionar apenas tres hechos que impactaron en todo el mundo.

Es cierto que estos tres acontecimientos no dan cuenta de toda la energía social y política que circuló en aquellos años. Habría que sumar, sólo pensando en nuestro continente, el Cordobazo de 1969, que puso en retirada a la dictadura militar de Juan Carlos Onganía; el ascenso de las luchas urbanas en Chile, que modificaron la estructura de las ciudades y llevaron a la presidencia a Salvador Allende en 1970; las luchas campesinas en la sierra peruana, que forzaron al gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, desde 1968, a realizar la mayor reforma agraria de esa época después de la cubana; el impresionante ascenso obrero y minero en Bolivia que construyó una Asamblea Popular, en 1970, órgano con el que disputaron el poder a las clases dominantes. En cada país podrían sumarse hechos y procesos que fácilmente pueden vincularse a lo que, genéricamente, se ha dado en llamar “el 68”.

Sin embargo, habría que ir algo más abajo para desentrañar los cambios de larga duración que permitan hablar de un antes y un después. ¿Qué nos queda si al 68 le quitamos las multitudinarias manifestaciones en las grandes alamedas? ¿Qué, si dejamos de lado los colosales acontecimientos? Responder supone adentrarnos en una forma de ver el mundo diferente a la hegemónica, similar por cierto a la que ensaya el subcomandante insurgente Marcos cuando sostiene: “Las grandes transformaciones no empiezan con hechos monumentales y épicos, sino con movimientos pequeños en su forma y que aparecen como irrelevantes para el político y el analista de arriba” .

Estos cambios no se hicieron visibles de forma inmediata, sino que se van desplegando de forma imperceptible o de modo progresivo y ascendente, desde la periferia hacia el centro, desde las remotas áreas rurales hacia las ciudades, desde la vida cotidiana hacia formas culturales reconocidas. Pero no lo hacen siguiendo la lógica de los análisis sobre los “movimientos sociales” de la sociología europea y norteamericana. O sea, analizando las características de las organizaciones que desarrollan ciclos de protesta, que comienzan cuando actores sociales aprovechan la estructura de las oportunidades políticas para desplegar repertorios de acción social que les permitan conseguir sus objetivos y fines en una interacción con el Estado y sus aliados. Por este camino conceptual difícilmente podamos comprender lo que viene sucediendo en los sótanos de nuestras sociedades.

Uno de los resultados más notables de lo sucedido en torno al 68 es la revelación del más abajo, o sea su visibilización diferenciada, para luego ensayar la sublevación o alzamiento, o sea pronunciar un Ya Basta que con los años comenzó a cobrar forma en la creación de un mundo otro, diferente al hegemónico. Para ello será necesario echar una mirada similar a la que Marcos le atribuye al antropólogo Andrés Aubry, que implica ir más allá de lo exterior y visible para comprender la parte de los pueblos “que está vuelta hacia adentro”.

Una nueva generación de luchas

Lo primero que llama la atención es el nacimiento de gran cantidad de organizaciones de nuevo tipo, que encarnan sujetos sociales diferentes a los que hasta ese momento habían ocupado el centro del escenario, como los movimientos sindical y estudiantil. Sin la menor pretensión de exhaustividad, en 1971 nace el cric (Consejo Regional Indígena del Cauca), en Colombia, que luego contribuirá a la creación de la onic (Organización Nacional Indígena de Colombia). En 1972 se crea Ecuarunari, la organización quichua de la sierra que jugó un papel determinante en la formación de la conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). En 1973 se emite el Manifiesto de Tiahuanaco, en Bolivia, por parte de un grupo de estudiantes, docentes y campesinos aymaras, que modificó la historia de las luchas sociales al plantear la cuestión de la opresión junto a la explotación, que hasta ese momento era la mirada excluyente. En 1974 se realiza el Congreso Indígena de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde por primera vez las diversas lenguas indias se relacionan entre sí superando viejas divisiones. Iniciativas todas vinculadas al mundo indígena y campesino que en esos años pugnaba por independizarse de las iglesias y los estados.

En los años siguientes surgen otros colectivos de nuevo tipo: Madres de Plaza de Mayo, en 1977, se convierte en parteaguas y bisagra entre las luchas sindicales y las de los piqueteros. Hacia 1979 los campesinos sin tierra del sur de Brasil –cuya experiencia organizativa había sido brutalmente cortada por la dictadura instalada en 1964– comienzan sus primeras ocupaciones de lo que luego será el mst (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra); ese mismo año la corriente katarista surgida del Manifiesto de Tiahuanaco consigue formar una central autónoma, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Estas organizaciones condensan largos períodos de construcciones y crecimientos, pero fueron también trampolines para nuevos avances que sólo el tiempo podía develar.

Lo cierto es que hacia los años 70, los que habitan el sótano de nuestras sociedades comenzaron a construir organizaciones propias, sin tutelas de partidos, iglesias o caudillos. Y, lo que es aun más importante, comenzaron a hablar en voz alta, usando sus propios modos y formas. En un principio, lo hicieron aparentando respetar las maneras de las instituciones, la cultura hegemónica, pero a medida que fueron ganando en autoestima empezaron a mostrar que profesan otras cosmovisiones y se construyen sobre bases culturales diferentes.

De la tierra y del territorio

La lucha por la tierra es una característica común a todos los actores del subsuelo. La recuperación de tierras es un paso necesario en el largo y sinuoso proceso de conformación de sujetos. Luego descubrimos que la tierra no era el objetivo final sino apenas un primer paso. Fue apareciendo la lógica de los territorios, en la que estamos inmersos en este comienzo de milenio, porque “la lucha por la tierra es la lucha por un determinado territorio”. Millones de hectáreas fueron recuperadas por los campesinos e indígenas de modo legal e ilegal, por reforma agraria o a través de tomas e invasiones.

Con la particularidad de que siendo un proceso que comenzó en las áreas rurales de la mano de indios y campesinos sin tierra, se despliega también en las grandes ciudades del continente, en esos nudos de la dominación del capital donde comienzan a establecerse barrios y hasta ciudades enteras que de alguna manera replican la experiencia rural. La autoconstrucción de barrios populares en las periferias de las grandes ciudades, como señala un trabajo sobre Ciudad Bolívar en Bogotá, es “la prolongación de la lucha por la tierra que por décadas ha cubierto el campo de nuestro país, expresada en la urbe en forma de lucha por la vivienda”. Los barrios piqueteros con sus fábricas recuperadas, los cerros de Caracas, las periferias de Sao Paulo, de Asunción, de Bogotá, de Lima… muestran la fortaleza de los territorios urbanos de la pobreza.

Las nuevas trincheras

La verdadera diferencia con los períodos anteriores es la creación de territorios: el largo proceso de conformación de un sector social que sólo puede construirse a sí mismo construyendo espacios para habitar las diferencias. Mirados desde los sectores populares, desde el sótano de nuestras sociedades, estos territorios son producto del arraigo de relaciones sociales diferentes en espacios físicos en los que se despliega la vida en su totalidad, social, cultural, económica y política, a través de iniciativas de producción, de salud, de educación, de celebración y de poder. Estos territorios son producto de intensas luchas sociales. Como señala Bernardo Mançano, “una clase social no se realiza en el territorio de otra clase social”. De alguna manera, la territorialización de los sujetos sociales es una respuesta a la territorialización del capital, urbano y rural, pero también es una réplica de los pobres a la “acumulación por desposesión”, como interpreta el geógrafo David Harvey el período neoliberal, con que el capital busca recomponerse luego de la revolución del 68.

Por primera vez en la historia del capitalismo se produjo un viraje por el cual los trabajadores fueron capaces de configurar la crisis del sistema. “Mientras que en las anteriores crisis hegemónicas la intensificación de la rivalidad entre las grandes potencias precedió y configuró de arriba abajo la intensificación del conflicto social, en la crisis de la hegemonía estadounidense esta última precedió y configuró enteramente aquella”, nos dice Giovanni Arrighi” . La crisis fue provocada por “una oleada de militancia obrera” hacia finales de la década de 1960, que “precedió la crisis del fordismo y la configuró”.

Este hecho es fundamental para comprender dos cuestiones del mayor relieve: las opciones realizadas por el capital para superar la crisis, y las opciones consecutivas de los sectores populares. Las elites desmontaron el welfare y abandonaron toda pretensión de integrar a las clases peligrosas, apostando a la guerra como forma de acumulación. Eso es el neoliberalismo. Los de abajo, cada vez más conscientes de que el objetivo de los de arriba consiste en exterminarlos –por lo menos a porciones enteras de ellos, y muy en particular a los jóvenes–, están convirtiendo sus espacios en trincheras. “Es la respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda, y a la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación”.

Los nuevos sujetos

Postulo que en América Latina el rasgo diferenciador del 68 es la apertura hacia la territorialización de los sujetos: indios, campesinos y sectores populares urbanos. Sin embargo, la lógica del territorio es bien diferente de la del movimiento social. Mientras éste actúa en función de demandas al Estado, aquel es “un espacio de vida” , caracterizado por la capacidad de producir y reproducir la vida cotidiana de sus miembros, de modo integral, en una totalidad no unificada sino diversa y heterogénea. El territorio tiene una lógica autocentrada: aunque formula demandas hacia el Estado no se organiza con ese objetivo.

Mientras para el movimiento social lo central son las formas de organización, los objetivos y la construcción de identidades, para los “territorios de la emancipación” lo decisivo son las relaciones sociales que se construyen sobre la reapropiación de la tierra y de los medios de producción. No para producir mercancías sino valores de uso comunitarios, porque esas relaciones sociales no son capitalistas. Mientras el movimiento social triunfa cuando consigue sus demandas, los territorios triunfan al consolidarse cada día y expandirse, haciendo de esas islas rodeadas de capitalismo “no un refugio para la autosatisfacción, sino una barca para encontrarse con otra isla y con otra y con otra…”, como ha señalado Marcos.

La nueva rebeldía

La territorialización de los sujetos en rebeldía, que es en realidad lo que viene sucediendo en este continente, forma parte de una profunda revolución política y teórica, de una nueva forma de practicar el cambio social cuyos mejores exponentes son los zapatistas. Poner en pie territorios supone construir soberanía, autonomía, autodeterminación; en suma, autogobierno. Se trata de sociedades otras que están naciendo en el seno de la sociedad capitalista en descomposición. Los caracoles y las Juntas de Buen Gobierno de Chiapas, los cabildos indígenas del Norte del Cauca, los cuarteles aymaras del altiplano boliviano, pero también los barrios de El Alto y de muchas otras ciudades, son formas diferentes y diversas, en grados distintos de desarrollo, de autogobierno popular, que nace, vive y pugna por crecer abajo y a la izquierda.

Territorios, poder, revolución

El proceso político cultural iniciado en torno a las rebeliones de 1968 está modificando también el imaginario sobre la transición a un mundo nuevo. Salvo minorías, pocos dudaban que la llave maestra de la construcción de una sociedad mejor giraba en torno a la conquista del poder estatal, ya fuera por la vía institucional, insurreccional o luego de una guerra prolongada. Pero la lógica territorial modificó de raíz este imaginario nacido con la Revolución Francesa.

Aunque los zapatistas fueron los primeros en formular de modo explícito que no pretenden tomar el poder estatal sino construir un mundo nuevo, que incluye por supuesto la creación de otros poderes no simétricos a los del Estado, este tema ya estaba implícito en la forma de construcción que venían adoptando los movimientos más importantes del continente. La construcción de territorios en los que anidan relaciones sociales no capitalistas, abrió un proceso que pone en el centro la creación de contrapoderes, o poderes otros, y no en conquistar el poder estatal.

De ese modo se registra una suerte de “retorno” a los orígenes. En los comienzos del movimiento socialista, fue Carlos Marx quien una y otra vez volvió sobre el tema de la transición, imaginándola siempre como una suerte de “parto”. Defendió una parábola del cambio social en la que la creación del mundo nuevo y la revolución son dos hechos separados, pero no al estilo de quienes proponen una estrategia en dos pasos –toma del poder y luego construcción del socialismo– sino algo más natural y complejo.

En La guerra civil en Francia, al evaluar la Comuna de París, sostuvo: “Los obreros no tienen ninguna utopía lista para implantarla por decreto del pueblo (…) Ellos no tienen que realizar ningunos ideales, sino simplemente dar suelta a los elementos de la nueva sociedad que la vieja sociedad burguesa agonizante lleva en su seno”. “Dar suelta”, o set free o liberér, nos está indicando que la nueva sociedad existe ya en germen, en algún grado de desarrollo, en el seno del capitalismo. Por eso usaba también la parábola del parto. La revolución, como acto de fuerza, hace nacer, suelta, libera lo que ya vive de forma embrionaria, para que pueda seguir creciendo.

Esos “elementos de la nueva sociedad” los podemos ver en los municipios autónomos de Chiapas y en los resguardos del Norte del Cauca. Y, de modo más embrionario aún, en miles de asentamientos sin tierra, en algunas comunidades indígenas aymaras, quechuas, mapuche y de tantos otros grupos originarios, y también en unas cuantas periferias urbanas. Son trazos y trozos del mundo nuevo que pugna por crecer. Si el movimiento social continúa desarrollando, con sus resistencias y sus luchas, las relaciones sociales no capitalistas que existen en los territorios mencionados, el capitalismo seguirá profundizando su crisis.

En algún momento “será preciso romper las trabas” (Marx) que suponen las relaciones sociales capitalistas. Será una lucha colosal, una verdadera revolución, que contribuirá al nacimiento del mundo nuevo que los movimientos territorializados vienen creando desde hace algunas décadas.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 1 semana

PortadaHace 1 semanaOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ActualidadHace 15 horas

ActualidadHace 15 horasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”