#NiUnaMás

Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

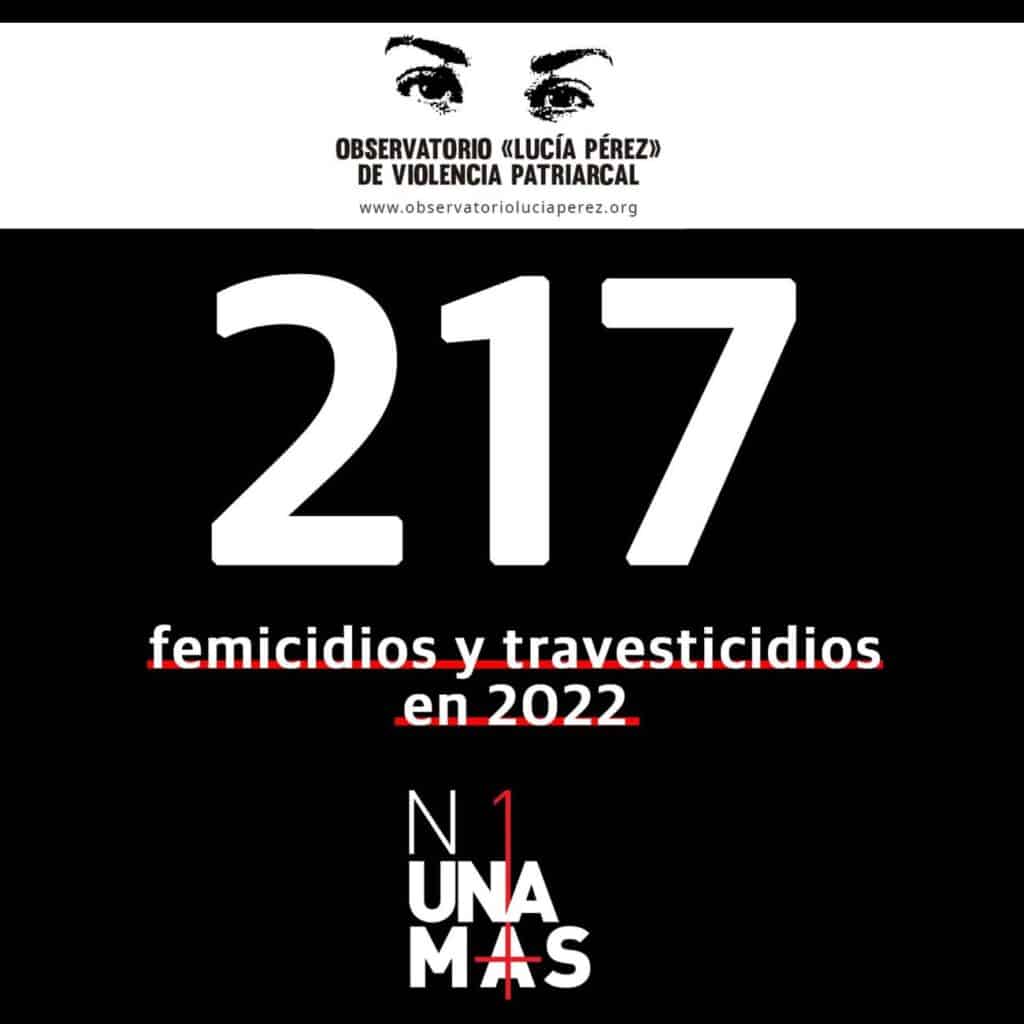

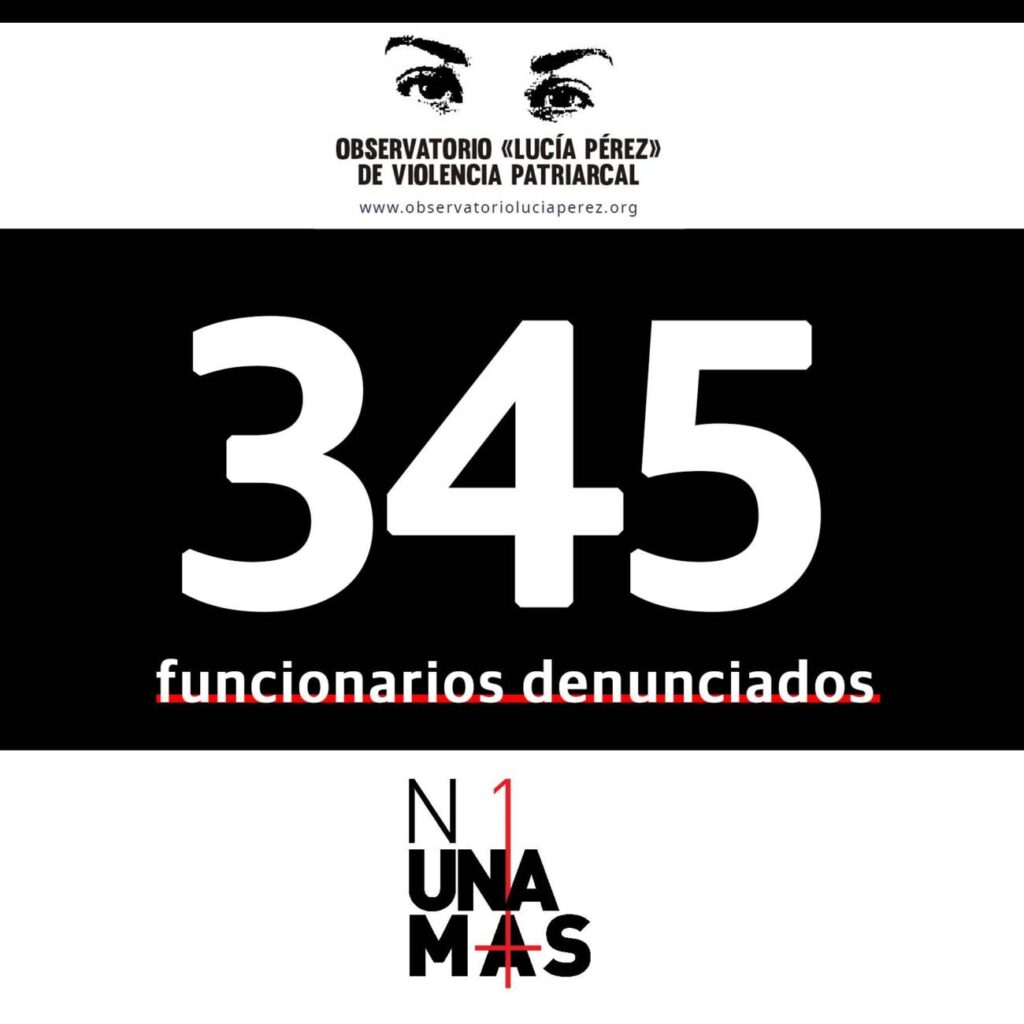

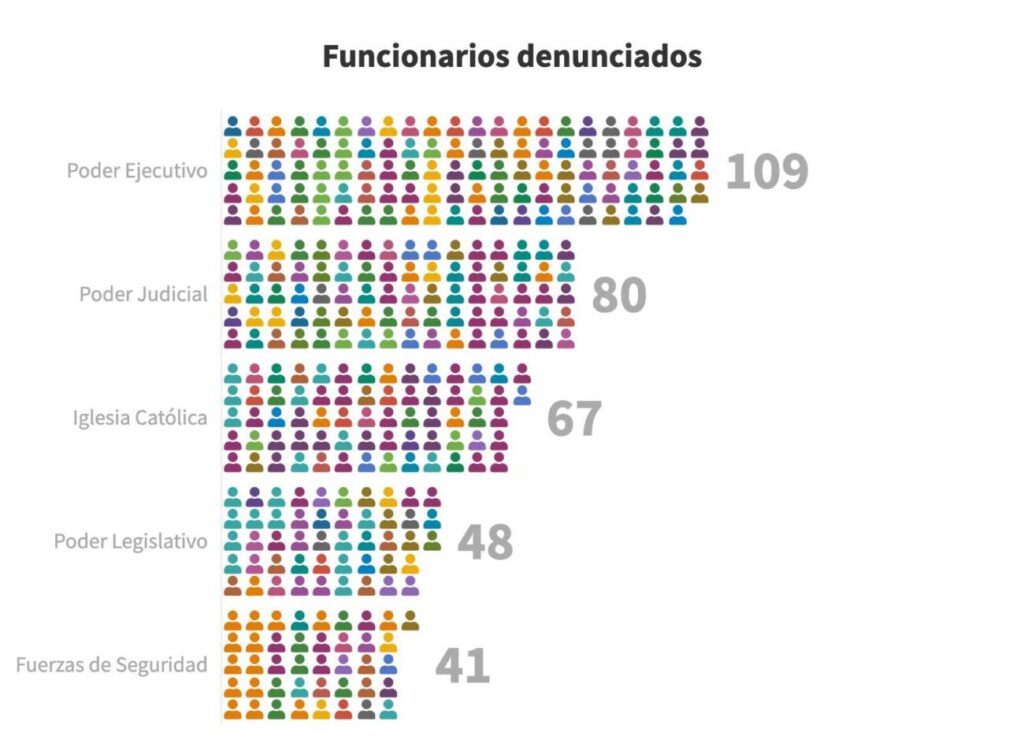

Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la violencia policial contra mujeres policías- es parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas estructuras de poder, la policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).

[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

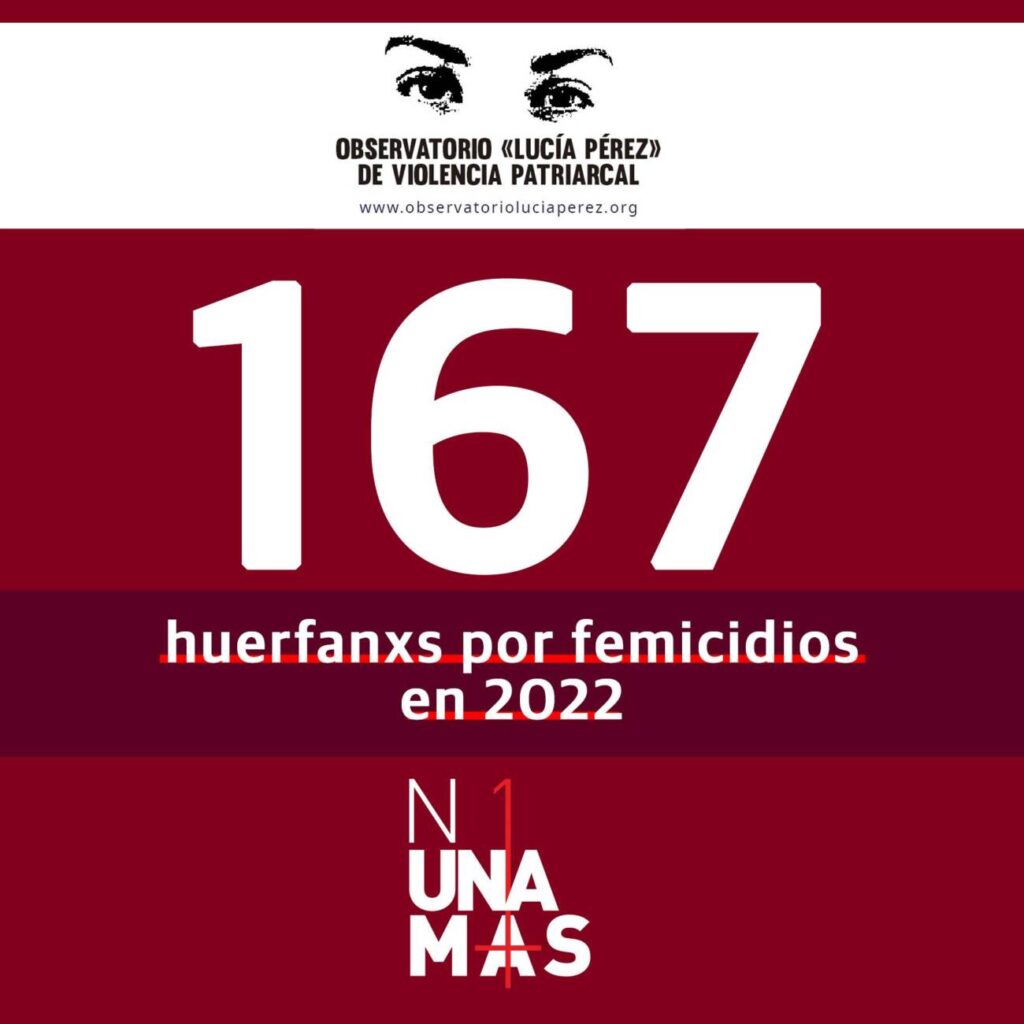

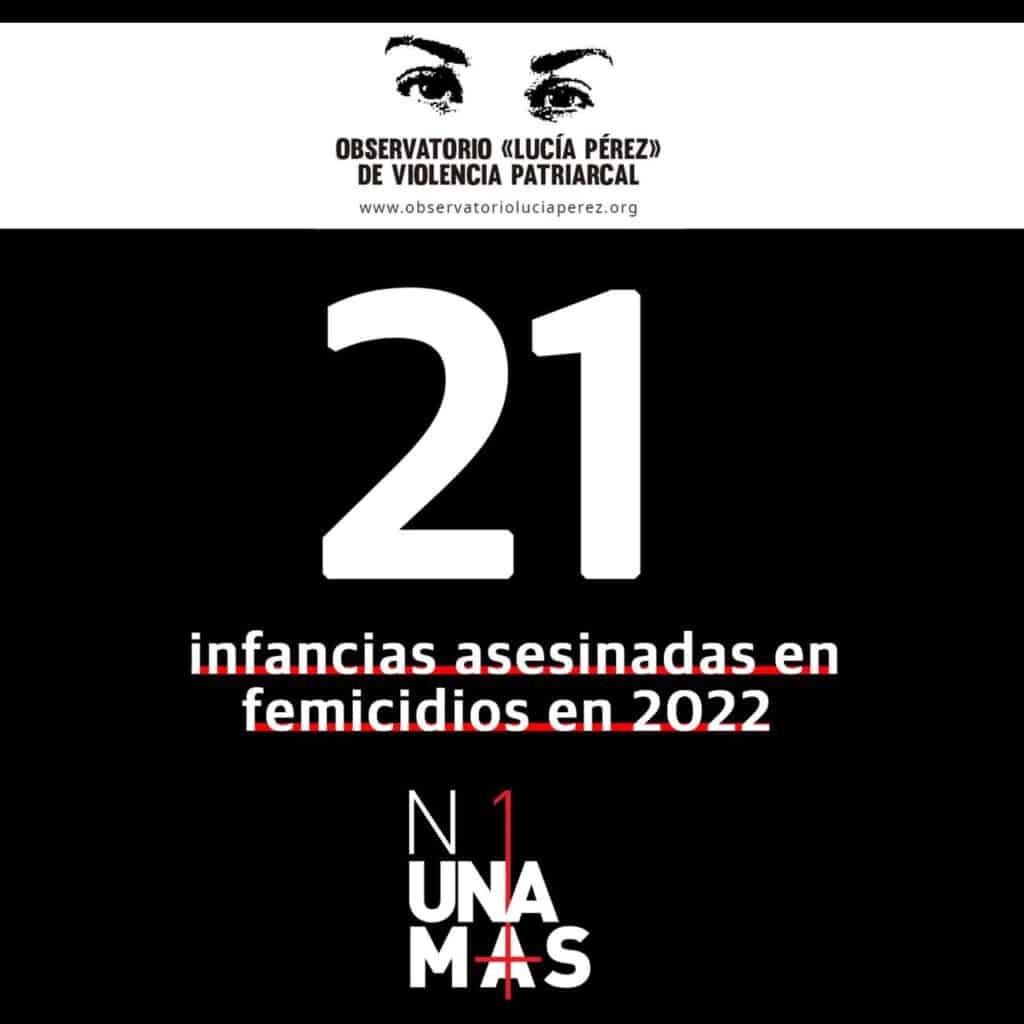

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

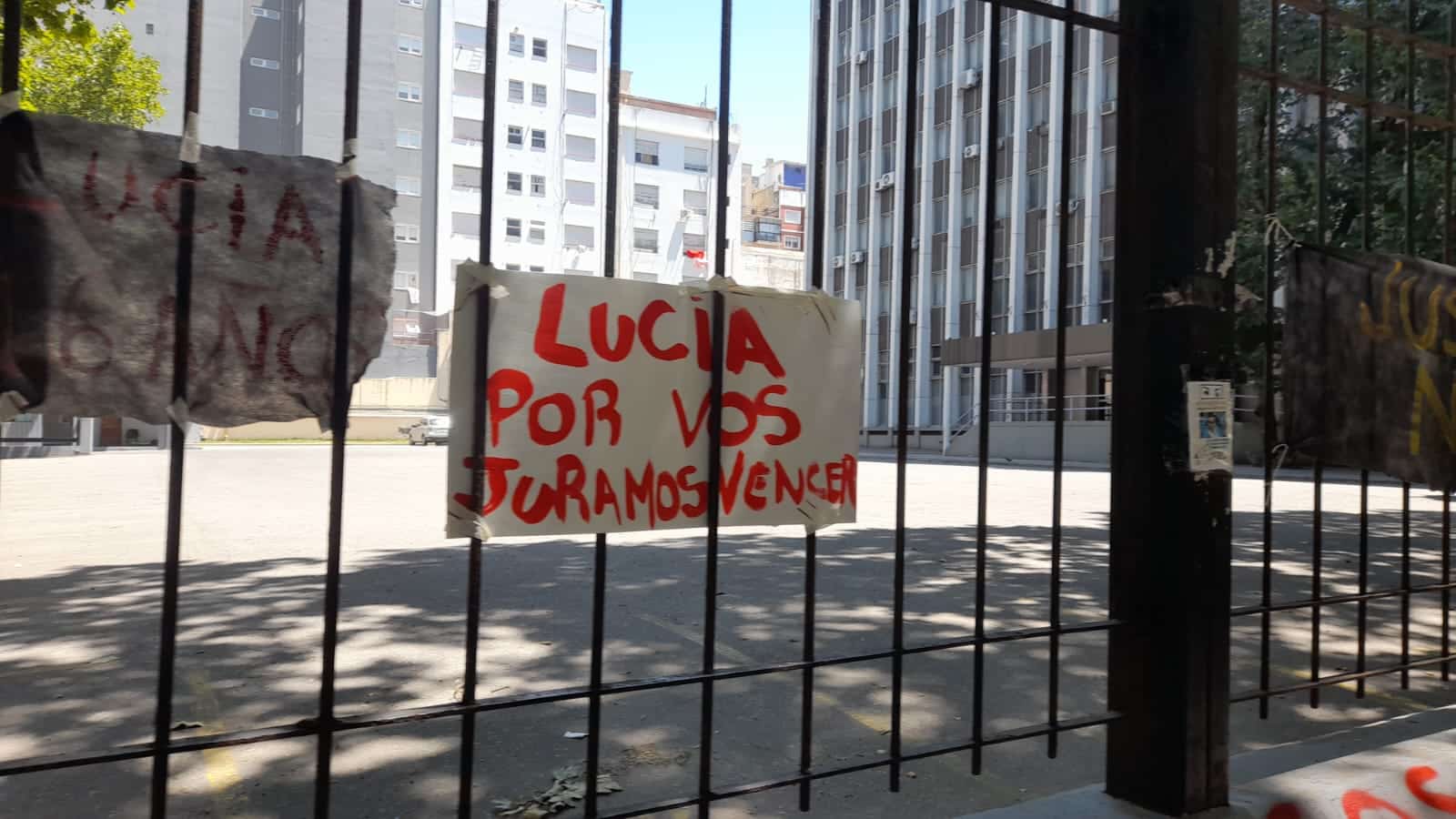

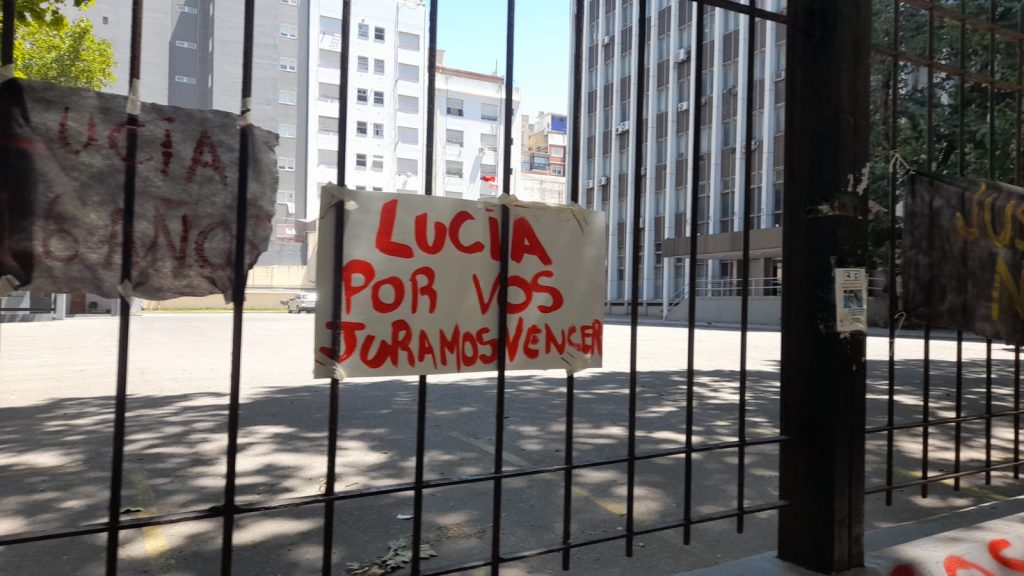

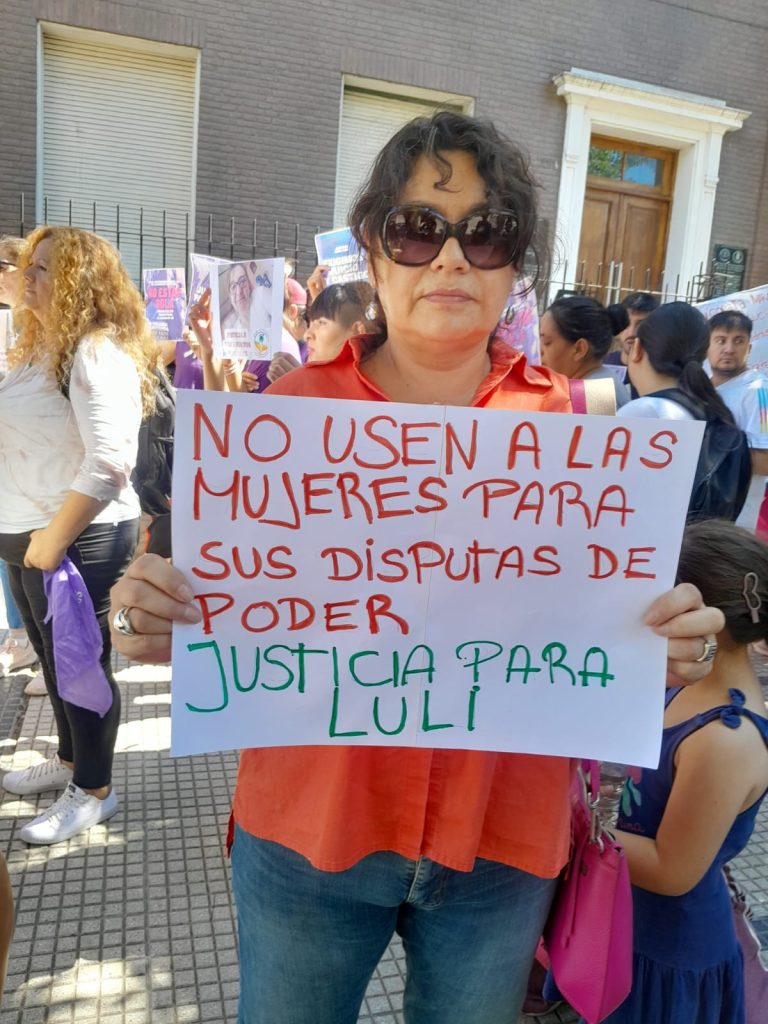

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasItuzaingó: los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa

ComunicaciónHace 4 semanas

ComunicaciónHace 4 semanas19 y 20 de diciembre: La crónica que nos parió

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasMatar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasActo de la CGT: rápido, caluroso, con amenaza de paro y postergación de la reforma laboral