Nota

Generación Gesell: Si esto es un hombre

La experiencia de pertenecer a la generación que tuvo como escenario los veranos de Villa Gesell para transitar el paso de la adolescencia a eso que se supone es «hacerse hombre». Reflexiones sobre los códigos del descontrol, la ley del mercado, la complicidad del Estado y la masculinidad basada en quienlatienemáslarga. Las muchas preguntas que siembra el crimen de Fernando y las respuestas pendientes. Por Franco Ciancaglini para lavaca.

(Franco Ciancaglini para lavaca) Durante tres años consecutivos veraneé en Villa Gesell, de los 17 a los 20. Y fui parte de la misma lógica violenta que hoy sale a flote con el asesinato de Fernando, sin ser rugbier, sin haberle pegado nunca a nadie, y habiendo sido criado por una madre feminista y un padre sensible.

Tardé unos días en escribir esto, los necesarios para poder procesarlo junto a mis amigues; el resultado es parte de ese proceso colectivo de memoria, de reflexión, y de preguntas.

1.

La lógica violenta: alcohol sin límites, drogas, noches sin dormir, empujones, piñas, corridas, botellazos.

En algunas pocas oficié de protagonista; muchas más la vi pasar frente a mis ojos, como espectador, a veces –debo confesar- hasta divertido.

Los últimos años ya no fueron iguales. Yo estaba más grande, quienes se desbordaban eran más jóvenes, y la dinámica violenta –con el propio cuerpo y con los ajenos- ya no me caía bien.

¿Hay una cuestión de edad?

Sí.

Éramos adolescentes y, así, los veranos nos hicieron “hombres”.

2.

Me consta que la misma dinámica que experimenté esos años en Villa Gesell siguió y sigue. De hecho, el asesinato de Fernando es una consecuencia de esa continuidad y de ese espectáculo coreográficamente montado para que Gesell fuera, sea y siga siendo el lugar del exceso.

No hay dudas de a quién le conviene este modelo. A los mismos de siempre: bolicheros, hoteleros, dealers de alcohol y drogas, funcionarios corruptos, y más lateralmente, comercios y vecinos que, como plantea Guillermo Saccomano en esta nota, quieren “salvar la temporada” sin malicia, pero tampoco sin saber adónde llega la espiral de los números.

3.

El Código Gesell no es un fenómeno local costero, pero localizarlo allí quizás ayude a entender cómo funciona el machismo situándolo en ese micromundo veraniego, donde los días y las vidas se condensan: una, dos semanas a todo ritmo.

Los jóvenes que van (íbamos) a Gesell son de distintas clases sociales, aunque el balneario tiene diferenciadas las zonas donde suele circular cada una. Los bares-boliche del centro no son para los mismos que los megaboliches como Pueblo Límite o Le Brique, acostados en las afueras. La cuestión está a la vista en Gesell, pero lo que emparenta a unas con otras –a todos- es la lógica de quiénlatienemáslarga.

4.

¿Cómo se corta? El enigma es profundo y su respuesta no termina en los clubes de élite de zona norte. Es una discusión más compleja y, a la vez, cercana, que implica debatir cuestiones centrales y diversas: sobre cómo se “divierten” muchos jóvenes hoy (cómo nos divertimos), sobre el consumo de alcohol y sobre los mandatos patriarcales fomentados desde el club, la casa, la tele, las redes, los medios, etc..

¿Exacerbar el machismo para que las cuentas cierren termina formando así el combo perfecto del capitalismo patriarcal en el que vivimos?

Sí.

Acaso Villa Gesell en temporada sea el sumum de eso, y de eso tenemos que hablar: del asesinato de Fernando, del Código Gesell, de cómo vivimos y cómo morimos.

5.

En este contexto donde todo se compra y vende, la hombría se “gana”. Con consumir no alcanza. Hay que pasarle por arriba al otro, hay que mostrar más que ser, hay que…

La violencia es gratuita, aunque siempre se termina pagando caro.

6.

Resulta atronador el silencio mediático sobre la cómplice ausencia estatal, al tiempo que se abunda en detalles sobre los acusados, los elementos morbosos y la construcción de un caso que quizá, con la moda Netflix, hasta un día se convierta en película.

La impunidad de la que gozan los empresarios de la noche y los responsables municipales es histórica, no es nueva. No es ficción. Parte esta reflejada en esta otra nota -acaso la única periodística– de Carlos Rodriguez.

En un pueblo de 40×40 cuadras, el dato de la tardanza de la ambulancia (35 minutos) cuando, según testigos, Fernando seguía con pulso, debería generar algún alerta. La figura heroica de la joven que le hizo RCP a Fernando porque lo había aprendido en un curso de la escuela, además de enorgullecernos por la actitud, debería horrorizarnos, por lo excepcional. En la noche de Gesell hay patovicas, gente que vende alcohol, dealers, trapitos municipales, pero no hay médicos ni personas capacitadas para evitar que nos tenga que salvar esta mujer maravilla.

La imagen de los jóvenes que participaron de la ronda de reconocimiento empujando la patrulla policial es la frutilla de esta torta de inoperancia estatal. Si estos jóvenes -como, según relataron los medios- gritaron mientras empujaban la camioneta “¡Vamos los Pumas!” hemos llegado al estado desesperado del humor, aquel que aparece cuando ya no tenemos más nada, ya no queda más nada, sino nosotros, crudos, tal como somos.

7.

Pienso también en los jóvenes de Time Warp y Cromañón. Sin ánimo de comparar magnitudes de desastres evitables, esa misma cadena de violencias sabidas pero nunca abordadas ¿son las que terminaron con la vida de Fernando?

Sí.

8.

Entonces, ¿quién paga?

Cuando emerge la violencia cotidiana en lugares aparentemente apacibles se enciende la hoguera mediática apuntando a 10 jóvenes seguramente culpables, a quienes sus cómodas vidas llevaron al mismo lugar al que van muchos otros jóvenes, cuyos destinos han sido previamente empobrecidos: la cárcel.

En este caso, como en tantos, ya es imposible pensar que la condena –justa o no: cada quien se hará juez- no resulte la consecuencia de la hipermediatización. ¿Nos acostumbramos a llamar eso justicia?

Sí.

Entonces quedarán los discursos fogoneados, las notas presuntamente analíticas, los mea culpa, los yo te dije, las señaladas de dedo.

También nos queda conversar, pensar y actuar.

9.

Le pregunto a mis amigos, con quienes íbamos a Gesell, qué piensan de lo que pasó y durante la conversa ya siento que cambiábamos algo. Todos hablamos. Todos pensamos. Todos nos hacemos preguntas. Ninguno tiene respuestas.

Sé que mis amigos son, hoy, después de varios años y experiencias, hombres que lograron escapar del Código Gesell, casi como si hubieran podido sortear un destino generacional. Pero sé, también, que siempre hablamos de las violencias que nos atravesaron cuando ya (nos) sucedieron, y como si no pudieran seguir sucediendo (nos).

¿No vemos que ese espejo no refleja lo que nos sucedió hacia afuera y hacia atrás, sino hacia adentro?

Sí.

Eso es lo que cambió.

10.

Tres o cuatro cuestiones premonitorias, recientes, nos anticiparon la muerte de Fernando:

1.El libro de un escritor argentino llamado Leandro Gabilondo. Se titula Falta una vida para el verano y narra, precisamente, el asesinato de un joven de origen humilde a manos de una pandilla rica en las costas argentinas. Fue publicado hace exactamente un año por Indómita Luz.

2. Esta nota de Roberto Parrotino para Tiempo Argentino. Publicada el 29 de diciembre, Parrotino cuenta sobre los violentos y humillantes rituales de iniciación entre los propios rugbiers, lo cual demuestra la parte interna de esa cultura ahora revelada.

3.El libro Cámara Gesell, de Guillermo Saccomano, donde se narra en clave ficticia una historia de abusos infantiles (por cierto, con trasfondo de realidad, en una sistematicidad llamativa en la costa argentina) no veraniega ni televisada. En la historia, los intereses de la temporada se terminarán sobreponiendo a que se sepa la verdad y se haga justicia.

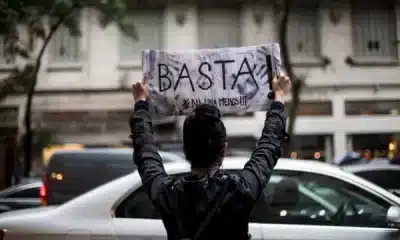

4. El movimiento feminista en su conjunto, que permite leer con otra lucidez– no la mía ni la de esta nota, por supuesto- las lógicas machistas como trasfondo de un hecho que, antes, apenas habría merecido un zócalo en un matutino.

Quizá deberíamos estar más alertas y leer a tiempo las señales que nos permiten intuir dónde late la muerte.

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 3 semanas

Revista MuHace 3 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 3 semanas

AmbienteHace 3 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasLos vecinos de Cristina

ArtesHace 1 semana

ArtesHace 1 semanaVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasUniversidad, ciencia y comunidades: encuentro en Rosario y debate frente a la policrisis