Nota

Qué es la UTT, qué propone y cómo se pueden comprar alimentos a precio justo y sin venenos

La Unión de Trabajadores de la Tierra tiene 120 hectáreas de producción hortícola agroecológica, sin venenos. Y tres almacenes con precios como los de las verdulerías “normales” -o menos- para alimentos de alta calidad. Los productores cobran el triple. Aprendizajes, estrategias y sueños, con un nuevo paradigma: que todos ganen y la vida sea más sana. Por Sergio Ciancaglini.

La rebelión no es en la granja sino en la verdulería.

Aquella saga animal imaginada por el inglés George Orwell terminaba en una dictadura, pero la rebelión en la verdulería tiende a que la gente produzca, consuma y viva mejor. Para eso esgrimen misteriosas herramientas de alta política: rúculas, tomates, ajíes, lechugas, kale, cebollas.

El lugar tiene un nombre entrañable: Almacén de Ramos Generales, aunque se trata principalmente de una verdulería que vende productos de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el gremio de campesinos y agricultores más grande del país. Buena parte de lo que ofrece en esta verdulería es producción agroecológica. Traducción: sin químicos, cultivada sobre suelos recuperados y fértiles, todo lo cual, explican en la UTT, tiene una relación directa con dos destinos de los habitantes de la granja global:

- que estemos enfermos,

- que estemos sanos.

Los enterados de esta situación, y vecinas y vecinos del barrio que la van descubriendo, llegan a la verdulería con changuitos, bolsas y relamiéndose. Sacan número y observan inquisitivamente a los pepinos o a las calabazas. Hacen preguntas filosóficas:

-¿Esa cómo conviene comerla?

-¿La frutilla es agroecológica?

-¿El tomate es de estación?

Foto: Nacho Yuchark

Hay gente que llega de lejos porque todavía no existe una verdulería agroecológica en su barrio, y ya se sabe qué pasa con Mahoma y la montaña, o al menos con la verdura y los consumidores. El Almacén está ubicado en Díaz Vélez 3761, Capital, aunque es una montaña que está instalada también en Luis Guillón (Valette 1724), San Vicente (San Martín 365) y que se mueve cada vez que la UTT organiza verdurazos, feriazos, vende bolsones de comida o participa en ferias, todo lo cual se puede seguir por su página de Facebook.

Julieta, joven mamá: “Las cosas acá tienen un gusto que ya no le sentís a la verdura normal”. Primera alerta: los buenos alimentos no son normales, porque lo normal se ha enfermado. Informa Julieta: “El tomate tiene gusto a tomate. La zanahoria es más chiquita, más gustosa; la papa es menos acuosa, más cremosa”. ¿Precios? “Me parece barato, como las verdulerías normales”. Nicolás: “Yo compraba bolsones pero acá me resulta mejor de precio y te llevás lo que querés”.

Ana es una señora de pelo corto e ideas largas: “Ya se sabe que los agrotóxicos traen mucha desgracia, mucho cáncer de mama, de útero. Nadie sabe cómo aparecen pero estoy segura de que tiene que ver con la contaminación de la comida, del agua y del aire. Vivo en Valentín Alsina, trabajo en la esquina como administrativa en una oficina, y compro todo acá. Ahora trajeron pollo de campo, riquísimo y no está pichicateado como todo lo que comemos de animales”. No es ecologista ni ambientalista, sino atenta: “Los diarios no hablan de estas cosas. Busco por Internet, y ya entendí: todo es plata. Una doctora me decía que primero te venden las galletitas que son pura grasa y levantan el colesterol, y después te venden la pastillita para bajar el colesterol. Te enferman y después te enganchan con los remedios”, dice mirando limas entrerrianas y bananas formoseñas. Adela, jubilada: “Lo que me interesa es recuperar el sabor de la comida de cuando yo era chica. El precio es bueno. Llevo espinaca, lechuga, y me duran mucho más. En la parte de almacén, los quesos son una cosa de locos”.

Sebastián trabaja para el mantenimiento de redes de Internet. Su pareja es Jessica, auditora de una obra social sindical. Viajan desde Villa Soldati: “No somos veganos ni vegetarianos, pero sabemos lo que son los químicos. Giovanna tiene irritación intestinal”, dice Jessica mirando a su beba de dos años de edad. “Yo le daba cereales del súper, cosas de soja, hasta que mi doctora me lo prohibió. Me dijo que no son alimentos. Así que estamos cambiando las compras pensando en ella y también en nosotros”.

Ezequiel es programador y carnívoro. Luz estudia Ciencias de la Atmósfera y es vegana: “Nos enteramos por Instagram de la UTT y vinimos desde Villa Crespo. No sé bien qué es la agroecología, pero sé que es sin veneno”. Luz dice que no consigue en ningún lado, salvo aquí, el kale (hay sujetos que le dicen ‘kéil’) especie de lechuga encrespada con más calcio que la leche y más proteínas que la carne. “Pero encima es barato, porque una vez compré verdura con el sello de orgánica y me arrancaron la cabeza. Acá es igual o mejor que la orgánica, pero el precio es perfecto”.

Guillermina es nutricionista: “Antes se pensaba que lavando la fruta y la verdura les sacabas los químicos, pero el Senasa demostró que eso no alcanza”. Tal cual: en 2017 se conoció el informe interno de la entidad que revelaba que entre el 50 y el 98% de frutas y verduras analizadas en el Mercado Central de Buenos Aires tenían decenas de agroquímicos. Leandro, contador: “Noto el cambio en la alimentación al correr. Daba tres vueltas alrededor de Parque Centenario y no llegaba. Ahora no siento más ese cansancio”.

Entre quienes atienden están Juan Pablo, Facundo, Lara. Tomo nota: bananas de Formosa a 30, kale a 30 el paquete, radicheta a 15, acelga y lechuga a 30, verdeo a 15, espinaca a 25, cítricos agroecológicos de Entre Ríos a 35 pesos. Empiezan a llegar manzanas y uvas de Mendoza. La zanahoria a 35 el paquete, zapallitos a 35 con polinización natural por abejas. Dos kilos de frutillas increíbles a 100 pesos. Las verduras y frutas no tienen el aspecto ni el gusto plastificado de los supermercados. Hay altos quesos de productores de Cañuelas, fideos caseros y yerbas de cooperativas, vinos de la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST de Mendoza), mermeladas y dulces, embutidos de la Red Puna de Jujuy, miel orgánica, plantines de aromáticas, quinoa, granola y un letrero: “Somos los que producimos alimento para el pueblo”.

Explican en la UTT cosas que no son normales: “Tenemos producción agroecológica o convencional. Avisamos cuál es cuál. Pero siempre el precio es justo para el productor y para el consumidor. También trabajamos con cooperativas, pymes, empresas recuperadas”. El espacio le da trabajo a siete personas y funciona de lunes a sábado. “Definimos nuestro ingreso de forma cooperativa”.

Lara aporta: “La asamblea de productores de la UTT fija el valor de su trabajo y acuerda con nosotros cuánto quiere cobrar de aquí a 6 meses. Por eso mantenemos los precios y el que compra no tiene sorpresas. Pero a la vez, el productor está cobrando el triple de lo que le paga el Mercado Central. Eso nos permitió también abrir en la zona de La Plata un jardín de infantes para los hijos de los compañeros. Es el primero donde los chicos van a poder consumir comida agroecológica”. La expectativa es que este conjunto de anormalidades siga multiplicándose.

Verdades del bolsillo

a UTT agremia a unas 10.000 familias de campesinos y productores de 15 provincias. Su razón de ser es defender a esas familias, luchar por su acceso a la tierra y por las condiciones de producción y de vida. El panorama general:

•200.000 pequeños productores, con apenas el 13% de la tierra, cultivan el 60% de los alimentos que se consumen en el país.

•Más del 70% de ellos no tiene tierra propia sino que alquila.

•Se calcula que el Estado transfirió 145 millones de dólares este año al campo concentrado, y exactamente $0 a los pequeños productores acosados a su vez por inflación, tarifazos, alquileres, costos en dólares y ganancias nulas o pérdidas.

En el Gran La Plata hay 5.300 familias de la UTT. Es el área de mayor producción hortícola del país, en gran parte convencional. “Como cuentapropistas, son los más esclavos que hay”, describe el ingeniero agrónomo Javier Scheibengraf (más conocido como Chueca), coordinador técnico de la UTT: “Pagan primero toda la producción (alquiler, electricidad, trabajo extra, etc.), cargan la producción en un camión y tienen que esperar 15 ó 20 días a que el camión vuelva y pague según lo que el propio distribuidor diga. Los productores son tomadores pasivos y desfasados de los precios que impone el mercado”.

¿Qué hacer frente a esa realidad? La rebelión en la verdulería tiene su antecedente en una rebelión de la imaginación y del sentido común: la UTT se planteó que, además de lo reivindicativo, había que crear otros mecanismos de comercialización y un sistema de producción distinto.

Lo reivindicativo: la UTT trabaja para evitar la Ley Monsanto-Bayer, que pretende monopolizar las semillas de un modo que escandalizaría a Adam Smith (quien señalaba el “miserable espíritu del monopolio”). La organización además ha propuesto un Procrear Rural que con 100 millones de pesos en créditos (cálculo de abril 2018) permitiría el acceso de 500 familias a 500 hectáreas capaces de producir verduras –cálculo modesto- para 62.500 familias, con niveles de productividad crecientes año a año en el caso de lo agroecológico. Se trata de créditos que cada familia agricultora podrá devolver al no tener que pagar ya un alquiler.

La comercialización: apuntan a la creación de verdulerías propias y agroecológicas, la venta de bolsones, la presencia en ferias, la venta callejera y la realización de “feriazos”. Chueca es un ingeniero de manos curtidas y datos precisos: “Una jaula de acelgas hoy cuesta $40 pesos para el Mercado Central, con 12 plantas. Cada acelga a $3,30. En los Feriazos se vende todo por 10 pesos, que es el triple de lo que nos paga el Central”. La UTT ha salido estos días a vender tomates agroecológicos a $30 los dos kilos: la mitad que la verdulería más barata, con calidad muy superior, y triple o cuádruple de ganancia para el productor. Los almacenes también pagan el triple a cada agricultor ($120 por jaula de acelga contra 40 del Central, por ejemplo). Lo que no se logra colocar por ninguna de estas vías (que la UTT calcula en el 70% de la producción), va al Mercado Central. Este es uno de los cuellos de botella a superar.

El verdurazo: la colonia agroecológica de la UTT en Jáuregui

La producción: el otro cambio de rumbo en defensa de los agricultores es la agroecología. Trabajan así en Jáuregui (Mu 124: El verdurazo) donde ocuparon y obtuvieron en comodato el control de 54 hectáreas (54 familias). En el Gran La Plata había sólo 6 hectáreas agroecológicas en 2016, pero hoy llegan a las 120, y creciendo. Según Chueca, abastecen el consumo de alrededor de 25.000 familias y permitirían desarrollar unas 120 verdulerías agroecológicas.

Nahuel Levaggi, uno de los fundadores de la UTT: “Le ponemos todas las fichas porque es una práctica que no para de crecer, y es exitosa. Lo agroecológico trae además una mirada política y crítica del modelo dependiente de las multinacionales. No podemos hablar de soberanía alimentaria con insumos de Monsanto. La cantidad de plata que pierden los productores en agrotóxicos es atroz y ahí está uno de los caballitos de batalla para que cada vez más compañeros se pasen a lo agroecológico”. Por ahora los agroecológicos son sólo (o nada menos que) el 2% de los productores de la UTT, en muy poco tiempo: acaso la semilla de un cambio de paradigma productivo y cultural.

Espinaca & Whatsapp

Para estimular esa transición agroecológica se creó el Consultorio Técnico Popular (CoTePo) que formó ya a 22 productores como técnicas y técnicos. Chueca: “El método de trabajo es de quintero a quintero. La imagen de que tiene que enseñarte un ingeniero no es real, y hasta es nociva. La persona callada de golpe ve al ingeniero y piensa: ‘este tiene la mano como culo de bebé’. En cambio nuestros técnicos hablan con sus pares, muestran lo que hacen, los resultados. El productor les ve las manos y dice: ‘éste trabaja como yo’”. Efecto práctico: los 22 técnicos pronto serán el doble, porque ya no dan abasto de tantos talleres.

Otra clave es usar la tecnología no sólo para matar el tiempo, y valorar que las comparaciones no son odiosas. “Armamos un gran grupo de WhatsApp para mandarnos fotos y comparar resultados. Ves el tamaño de una chaucha, o qué pasó con un cultivo que tiene nuestros biofertilizantes y con uno que no, hacés clic, y se lo mandás a cientos de compañeros en el grupo. Todos tienen una cámara de fotos en el bolsillo y eso acelera los aprendizajes”, dice Chueca mientras recorremos en El Pato el invernadero de Javier Paniagua, paraguayo de Encarnación, con plantines de decenas de verduras.

Luego, nylon afuera, me muestran cultivos de tomates y Javier me hace una pregunta extraña: “¿Qué dirías: son plantas tristes o alegres?”. Observo esa vitalidad no artificial y rodeada de pájaros que no aparecen por las zonas fumigadas, y entiendo que es la pregunta técnica más pertinente.

Para entender esa alegría: “Las plantas convencionales están despotenciadas de nutrientes. La espinaca se estudió y tiene 6 partes por millón de hierro. Estas tienen 2500 partes por millón de hierro”, explica Chueca confirmando que a veces comer verdura puede a ser un simulacro cuando crece a base de fertilizantes en un suelo muerto. El viejo marinero Popeye está avisado.

¿Cómo hacen?

Entonces: ¿cómo revivir un suelo muerto? Primero, a través de un enfoque agroecológico que en lugar de monocultivo propone el policultivo de plantas que no compiten sino se asocian enriqueciendo y cubriendo el suelo, y conservando humedad para poder recuperarlo. “No hay malezas sino bienezas o plantas espontáneas”, muestra Chueca.

Manuel Trujillo, boliviano criado en Buenos Aires: “Tenés que dejar la maleza porque te nutre el suelo, no deja que se solidifique, y al cubrirlo del sol deja que la vida de los microorganismos esté al alcance de la planta”. Paniagua: “No tocamos el sistema natural. Los yuyos como trébol, alfalfa, achicoria, fijan nitrógeno y fertilizan. Yo a lo sumo trabajo para que el yuyo no le quite luz a la planta”.

Chueca: “Tenemos una visión bélica de que hay que matar, de que lo diverso no va, como si tuvieras a Trump en tu cabeza. Y ojo que también pensamos así los que nos hacemos los copados. Aquí se entiende que hay interdependencia y cooperación entre las plantas”. La biología parece tener algo que enseñarle a las ciencias sociales.

Se agregan al esquema los corredores biológicos con plantas aromáticas de olores y variedades infinitas (mentas, romeros, tomillos, melisas, oréganos). La planta fuerte, nacida de un suelo nutrido, no es atacada por las plagas. “Los insectos no tienen estómago, necesitan aminoácidos libres. Cuando la planta está deteriorada o le echaron mucho fertilizante, está débil, se llena de aminoácidos y los bichos van a comer eso. Entonces les echás insecticida, y el círculo de contaminación no se acaba más. Con este sistema la planta está sana y además los corredores biológicos alejan a los bichos de los cultivos. Lo mismo nos pasa a nosotros: si estamos bien alimentados no nos enfermamos”.

Otra estrategia, en un montículo que parece tierra pero en realidad es uno de los secretos de esta producción. Paniagua: “Es bocashi, que en japonés quiere decir materia orgánica fermentada. Es tierra común con microorganismos, estiércol, rastrojos”. Rubén Gutiérrez, 25 años, de Potosí: “Es una especie de compostaje pero no es compostaje, y tiene las tres emes de los nutrientes: microorganismos, materia orgánica y minerales”. Chueca: “Agregamos restos de cultivos, un poco de levadura, los microorganismos se reproducen. Empieza a leudar, como si uno hiciera masa para una pizza. Fermenta, levanta mucho calor y sanitiza todo el material. Lo vuelve seguro, mata las bacterias que podrían ser nocivas para el organismo. Es un concentrado biológico”. Una gotita de agua oxigenada sobre un puñado de bocashi genera espuma como el mejor mate, y un sonido efervescente. El síntoma de un suelo vivo.

Rubén: “El bocashi empieza a mejorar a toda la parcela, que es como si volviera a tener suelo virgen. En 15 días ya se nota el cambio, y al hacer una producción agroecológica esa mejora crece exponencialmente”. Productividad: “A un productor de lechuga convencional con un cantero de 45 metros le salen 60 ó 70 cajones. Pero con lo agroecológico ya estamos en 100 cajones. Y es una lechuga que a los 31 días pesa casi un kilo, cuando las convencionales pesan 500 ó 600 gramos a lo sumo”.

“Y a todo esto hay que agregarle nuestras biofábricas”, cuenta con una serenidad contagiosa Delina Puma, técnica popular nacida en Chuquisaca, ante los grandes toneles plásticos en los que maduran los bioinsumos. “Son preparados que hacemos nosotros mismos a partir de hierbas, desechos, microorganismos, ceniza, cosas que están a nuestro alcance. Por ejemplo, hacemos purín de ortiga que es muy fácil de preparar y espanta plagas. Después de tres o cuatro días empieza a concentrar nitrógeno y sirve como fertilizante”. Incorporan caldos minerales y crean sustancias no muy perfumadas según cada cultivo, y reemplazan a toda la batería de venenos industriales.

Delina: “El que hace lechuga, morrón o zapallito agroecológicamente se ahorra 25.000 pesos por mes en agrotóxicos por hectárea. Si tiene dos hectáreas, 50.000, y de ahí para arriba. El costo de los bioinsumos es menos del 10% de ese dinero si lo compras en el kiosquito del CoTePo, y menos todavía si lo prepara uno mismo”, como el caso de Trifona Trujillo que elabora 120 litros semanales de purín de ortiga y sus compañeras la llaman “la reina de la espinaca”.

Para el tomate el costo de agrotóxicos es mayor todavía: “Hasta 200.000 pesos”, estima Paniagua, con lo que empieza a verse qué pasa con los márgenes de ganancia. Chueca: “La mayoría de las veces el productor convencional queda endeudado y con el margen bruto en rojo. El agroecológico siempre tiene un margen bruto positivo. No hay salario complementario ni plan trabajar ni nada que nos gane en lo que significa el ahorro en agrotóxicos”.

¿Por qué ante esa evidencia muchos productores siguen en el sistema convencional? Rubén sabe combinar entusiasmo y reflexión: “Hay un mito que dice que sin agroquímicos no se puede producir. Yo mismo creía eso. Me hizo ver el error Maritsa, mi compañera. Muchos campesinos están tan arraigados a esa idea que no pueden salir. O tienen miedo de hacer algo distinto a lo que les dijeron que estaba bien. Nosotros no decimos cómo trabajar, es algo que tiene que nacer de vos porque es un cambio de pensamiento personal. Explicamos nuestra experiencia, y el que quiere se suma”.

Paniagua: “Aprendimos a trabajar mal educados, caímos en ese sistema, y no salimos a veces por la ambición de cada uno. Pero en este caso al ambicioso le va mal, y a nosotros nos está yendo bastante bien”.

Los increíbles

El ingeniero Scheibengraf, Chueca, sospecha: “Tenemos la panza, la boca y la vida aburridas con la comida. Ni sabemos la variedad de cosas que tenemos en acelgas, tomates, brócolis, hay 200 variedades de maíces, y 2000 de papas. Pero no elegimos ni la papa que comemos”. Rubén me cuenta tomates índigo, perita, perita Julia, cherry, amarillo pai, y está trabajando en 28 variedades del multicolor y 14 de choclo.

Cree Chueca que este tipo de producción expresa un cambio de paradigma civilizatorio: “La posibilidad de que todos ganen, que todo sea abundante y positivo. Le va bien al que hace plantines, al que hace bioinsumos, al que cultiva la verdura, al que la vende y a los que las comen. Eso significa el desarrollo de una economía real y saludable. Es un cambio tecnológico y en la matriz de producción, en sintonía con los pueblos originarios, que a la vez funciona en el marco de un mercado que consume. Pero no es acomodarse al agronegocio: es comida de alta calidad para todos. Sin agrotóxicos, pero también sin sangre, sin explotación”. En el planteo del ingeniero, sólo pierden las corporaciones.

Otra anormalidad: “Tenemos almacenes en el conurbano, trabajamos con el pobrerío que también necesita comida sana. La clase media y la alta, si tienen, pagarán un poquito más, pero no pensamos en un nicho de mercado. Todas las clases sociales quieren esto”.

Carlos Arenas, salteño hijo de bolivianos, me muestra choclos dulces, nabos, brócolis: “El kale se usa mucho para la gente en quimioterapia, es una bomba nutritiva con proteínas, antioxidantes, calcio y es muy buen rejuvenecedor”. Estuvo aquí en octubre la Relatora Especial de la ONU sobre Derecho a la Alimentación, la turca Hilal Elver, y pidió que le tradujeran a Carlos: “Esta es una agricultura milagrosa”.

Carlos aclara en voz baja: “Los milagros a veces no vienen así nomás. Nosotros trabajamos para que esto crezca. Usábamos mucho veneno, me hacía mal, me dolía la cabeza y el cuerpo. No tenés ganas de dormir, pero estás cansado. Como intoxicaba a mis plantas, me estaba contaminando también yo al comerlas. Las plantas estaban enfermas, como drogadas, amarilleadas. En cambio mirá esta frutilla que le puse bocashi: el color, la fuerza. Las plantas están felices. Yo también”.

Rubén y Chueca plantean un código: “Hay que denunciar injuusticias, pero si no avanzamos no vamos a frenar a nadie. Más que denunciando, vamos a ganar con propuestas. Ganemos en salud, calidad de vida, trabajo. Por eso no discutimos más si los químicos hacen mal o no. Si hay o no ‘buenas prácticas’. Ya tenemos todos los muertos y enfermos que nos hacían falta. No podemos perder más tiempo. Vamos a algo más propositivo”.

Maritsa Puma, la hermana de Delina, tiene 20 años, es pareja de Rubén, mamá de Gaia, productora, técnica y representante de la UTT ante la Cámara de Diputados en la Comisión de Agricultura. Una mujer menuda, educada, de la gente que con pocas palabras dice mucho: “Mil semillas están a 16.000 pesos, pero quieren hacer la Ley como si fuera un crimen que las plantas tengan flores y nos den semillas. Dejan al agricultor dependiente”. Cree Maritsa que las mujeres son las que mejor entienden el pasaje a lo agroecológico: “Se interesan un montón. Porque es más barato, y por los chicos. Porque las mujeres vamos a la quinta con nuestros hijos. Si estás envenenando, están al lado tuyo”.

Se abre la reunión y se suman Jony Albino, Rubén Cardozo, Sandra y Nicolás, del CoTePo. Trajeron kéfir, bebida capaz de recomponer la flora intestinal, mejorar la inmunidad y el funcionamiento del cuerpo, y quién sabe qué otras cosas. Maritsa cuenta: “Cuando hacemos los talleres sabemos que la agroecología entra por los sentidos. No es lo mismo una teoría, que ver o probar cómo está un apio con bioinsumos: la planta agroecológica es más grande, más nutritiva, más brillosa”.

¿En qué les cambió la vida? Jony: “En todo. Lo agroecológico te permite trabajar menos y ganar más. Duermo tranquilo. No pienso en comprar venenos. Pero mis chicos ya no se enferman ni se resfrían. No fui más al hospital y casi nunca a la farmacia. Y cambió lo social, porque me hablan muchas personas preguntando por lo que hacemos”.

Delina quiere contar: “Somos mi mamá y seis hermanos. Era un desastre cuando llegamos a Argentina. Mi mamá en tres quintas, con deudas, le pagaban miseria. Ahora nos va mucho mejor. Hoy tranquilamente llegamos a fin de mes. Pero lo que más valoro que ganamos es el tiempo para estar juntos. Imaginate: desde los 8 años que estoy acá, tengo 22, y nunca habíamos salido a pasear. El otro día pudimos ir a La Plata. Fuimos al cine. Y a comer. Y estábamos todos…”.

A Delina le florecen las lágrimas. No es tristeza sino la descarga de años de angustia. En aquel paseo fueron a ver Los Increíbles 2 (sobre un intento de hipnotizar a la humanidad a través de las pantallas, como si tal cosa fuese ficción). Luego comieron en un tenedor libre. “Y fuimos a tomar helado”, dice secándose los ojos.

Maritsa también se emociona: “Lo que me cambió fue mi hija, porque quiero ser responsable del mundo que voy a dejarle. Antes éramos como esclavos de nosotros mismos: ni tiempo para el estudio teníamos. Trabajo con mi mamá desde los 11 años, pero para mí no existe la explotación infantil ni nada de eso. Ves a tu mamá sola jalando un carro, pero no es lo mismo que vayan dos pares de manitos empujando por atrás. Después me di cuenta de que mi madre se estaba explotando a ella misma. Y nadie hacía nada. Por eso la agroecología es lo contrario: es como vivir una vida digna, una vida que te mereces por el trabajo que hacés”.

Los chicos juegan entre las plantas. Las mujeres y hombres se quedan tomando kéfir al atardecer. En tiempos oscuros, aprendieron a cultivar la resistencia junto a la propuesta. Y logran lo increíble: crear una realidad de dignidad y de producción que se parece a la verdura que mostraba Maritsa: más grande, más nutritiva, y más brillosa.

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

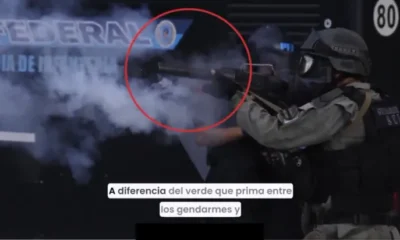

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 4 semanas

Revista MuHace 4 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 4 semanas

AmbienteHace 4 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ArtesHace 2 semanas

ArtesHace 2 semanasVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

#NiUnaMásHace 3 semanas

#NiUnaMásHace 3 semanasActo trans por más democracia

Derechos HumanosHace 2 semanas

Derechos HumanosHace 2 semanas#140: otro nieto recuperado