Nota

Se viene Orguyo: un nuevo ciclo de MU Trinchera Boutique para festejar el deseo y la transformación

En noviembre la sala MU Trinchera Boutique se tiñe de colores, retumba de alegría por lo conquistado, suma garra para lo que aún falta y con mucho glitter celebra el mes del orgullo. OrguYo. La voz propia para la identidad colectiva es un ciclo que reunirá obras, performances, documentales e instalaciones producidas por distintos elencos. A través de cinco domingos que se desarrollarán desde el 7 de noviembre hasta el 12 de diciembre, en Riobamba 143 (CABA) se aunarán diferentes propuestas para coincidir en un abrazo colectivo, que repare las heridas y produzca un estallido del gozo, como afirman sus realizadorxs: “Es hora de volver a tomar las calles, llenarlas de amor, de celebración y de orgullo”. Toda la info y el cronograma del ciclo en esta nota.

Comprá tus entradas aquí

El ciclo OrguYo. La voz propia para la identidad colectiva es la nueva propuesta que comenzará en noviembre en la sala Mu Trinchera Boutique, y reunirá diferentes oportunidades de conectarnos con la potencia de la identidad, con las infinitas maneras de ser y sentir. Así, desde las artes escénicas, nos conectará con distintas maneras de contar realidades de este presente. Con textos hondos, sentidos, que desatan la catarata testimonial. Con canciones que alborotan los sentidos y reconfortan los corazones. Con un documental que invierte lo que suele sucede, según aseguran sus realizadorxs: “Vimos demasiados documentales sobre personas trans realizados por personas cis”.

El desarme, el juego y la transformación

La primera fecha de Orguyo será el 7 de noviembre y combinará la presentación de Nene Bueno y un dúo musical con Carmín Lupe y Gaby Gap. En primer lugar, Nene bueno incluye algunos textos escritos “antes del desarme, transformación y destierro de mi identidad —cuenta Lihuén— desde la negativa a cumplir la expectativa de mujer, esposa y madre, que me impuso la temprana educación cristiana, hasta el actual confusionismo de ser trans y no entender qué tengo que hacer”.

Por su parte, el dúo musical performático interpreta canciones reversionadas y transformadas: cumbia, bolero, folclore, hits de los 90 y reggaeton, con humor y desparpajo. Carmín Lupe, actriz, clown, cantante, y Gaby Gap, cantautora, artista plástica y docente, ofrecerán también sus propias canciones para contar los universos que atraviesan a cada una. Carmín y Gaby se conocen desde el 2014. “Venimos presentando hace algunos años un espectáculo que se llama ‘Anplag’, donde jugamos como en esos unplugged de MTV, de los ‘90, a reversionar canciones y darles nuestra impronta”, cuenta Gaby Gap. Pegaron buena onda sobre el escenario y decidieron formar este dúo, con las reminiscencias musicales de sus adolescencias y otras canciones que fueron incorporando y que las inspiran a crear distintas atmósferas musicales. Lupe: “Empecé a trabajar desde el travestismo, desde una identidad más marica, me fui empoderando desde un lugar de gorda, también, y desde un reflejo muy profundo con mi identidad actual que es sentirme trans no binaria. A partir de ahí todo se fue transformando, el repertorio, cómo nos plantamos, reivindicando nuestras identidades”.

El arte y el apocalipsis

OrguYo presentará también una obra con dramaturgia de Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese: La moribunda, en homenaje a Batato Barea, con las actuaciones de Principutx y Nai Gonzalez P. “Cuando esta obra se creó originalmente fue pensada en un contexto distinto al que tenemos ahora. Pero curiosamente sus tópicos encuentran resonancia en este contexto de la pandemia/postpandemia: el encierro, la abrumadora y constante presencia de la muerte, el mundo apocalíptico. Entonces todo eso se actualiza, se puede ubicar en el aquí y ahora, en las casas de todes durante la primera cuarentena”, cuentan quienes le darán vida a esta obra en el escenario de MU Trinchera Boutique.

El director, Enrique Luna, se refiere al significado de Batato en su vida: “Representa la primera vez que me puse un vestido y tacos para actuar. Estaba cursando el primer año de Actuación de la UNA con Bernardo Cappa y no me encontraba con la propuesta del docente. Una noche, en una improvisación, me puse un vestido negro de una compañera e improvisé un poema sobre unos hinchas de Atlanta que me devoraban entera. Terminó la impro y el profe me sugirió investigar el teatro de Batato y Urdapilleta. Yo ni sabía quiénes eran, tenía a Gasalla y a Tortonese en la mente pero no a Batato y a Urda. Todavía vivía en lo de mi viejo, en la Villa 21—24 de Barracas, y tenía mucho miedo (y muchas ganas) de travestirme para actuar. Conseguí el libro Te lo juro por Batato en la librería del Rojas y me puse a ver los sketches de ATC de Tortonese, Gasalla y Urdapilleta en YouTube. Me compré una peluquita carré hermosa, una pollerita roja, unos tacos divinos y una camisa de señora (todo en el Once). Cuando colgué en el patio de casa el vestuario, para sacarle el olor a naftalina de la feria americana, mi viejo me preguntó ´¿Qué es eso?´. Yo le respondí muy segura: ´Vestuario para hacer teatro´, y la conversación terminó ahí. Hoy día me doy cuenta de que el legado de Batato me ayudó tanto a encontrarme como artista como en una identidad que se corre del binarismo”.

El actor y performer Peter Pank, co-director de La peli de Batato, les dio permiso para incluir algunos fragmentos del film. “Creemos que quienes hacemos teatro desde la disidencia hoy día tenemos mucho que agradecerle a las personas que pusieron el cuerpo antes que nosotres y hacer esta obra es nuestra forma de dar las gracias”.

Realismo mágico travesti

En La pieza de Tiara (domingo 28 de noviembre), la anfitriona es la poetisa, performer y sincronizadora labial Tiara Julieta BB, que presenta textos autobiográficos: “Con este nuevo realismo mágico travesti que tiene como referentes a Camila Sosa Villada, a la serie de La Veneno. Son fragmentos de mi vida, o mi vida medio ficticia, o la vida que no fue pero hubiese querido que sea, hecha una fantasía”. Canciones, poemas, textos y la coronación de una princesa serán parte de la presentación de Tiara.

Ese domingo también estará Vía Láctea, una experiencia escénica que surgió de un proyecto dentro de una materia del profesorado de teatro en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD). El poema de Mariano Blatt, Una galaxia llamada Ramón, fue el disparador a partir del cual Nahuel Sánchez escribió un texto. “La propuesta es acercar la historia de dos pibes de barrio que se enamoran —cuenta Ayelén González Pitta, la directora y asistente en escena—. El relato es desde un personaje, El Rubio, y es a través suyo que conocemos un poquito de su mundo”.

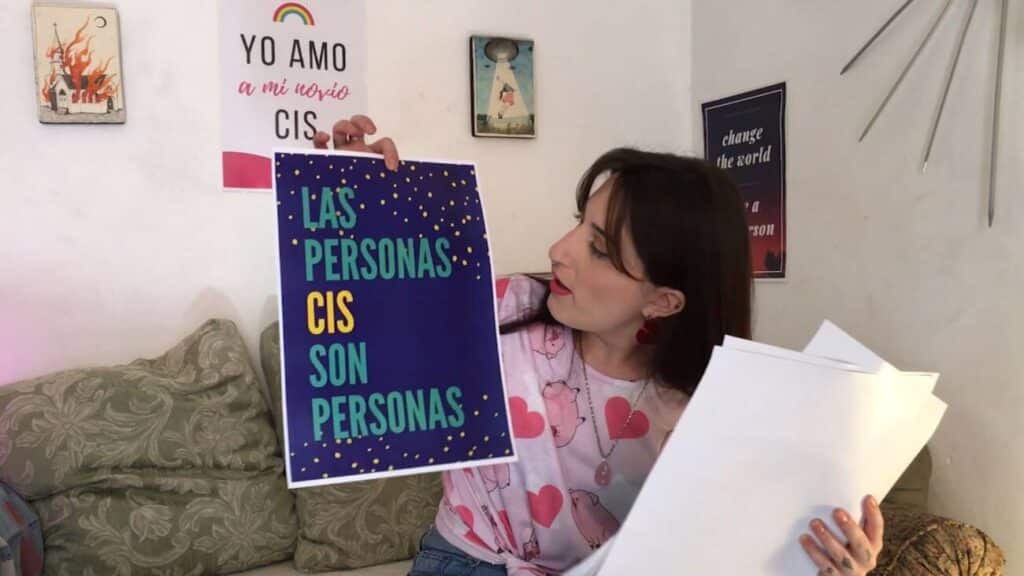

Euforia Productora (5 de diciembre) nos trae un curioso documental: Día de la Visibilidad Cis, donde el objeto de estudio son las personas cis y quienes dan su opinión son personas trans. Justo al revés de lo que suele ocurrir. “Estamos saturados de las producciones donde, en tono muy serio y autorizado, se habla de las vidas trans. Esas producciones difícilmente cuentan con gente trans trabajando y mucho menos dirigiendo, tomando decisiones artísticas o armando el guión. A lo sumo, cuentan con algunas colaboraciones de celebridades trans para dar su visto bueno o quizás contrataron una actriz trans para figurar algunos minutos bajo instrucciones definidas por otros”, cuenta Emanuel Fausto, director junto con Julián Chacón. Les actores y actrices son: Ari Laxague, Noche Nacha, Emanuel Fausto, Diego Watkins, Neu, Michelle Lacroix, Fer Della Costa, Augustus Magnus, Romina Bustamante, Gaita Nihil y Julián Chacón y la música a cargo de Fawn Pereyra.

El último domingo del ciclo será el 12 de diciembre, a cargo del dúo Elegante Sport, integrado por Jorge Thefs y Ariel Osiris, que presenta En el Sarmiento/Once/Haedo/Granada, una obra que comparte vivencias personales con textos del escritor, poeta, performer y músico Ioshua y del escritor Federico García Lorca. “Elegante Sport es un duo que nació con nuestro encuentro como dos maricas de generaciones diferentes —asegura Jorge Thefs— pero hermanadas por las manos del destino. ‘En el Sarmiento Once/Haedo/Granada’ fue para nosotres unir los universos maricones de Lorca y Ioshua, y sus miradas sobre el deseo (otres maricones) que son sin duda también perspectivas políticas necesarias para nuestro artivismo y sentir cuir. El deseo, el amor, la axila sudada de une noviecite del barrio”.

El orgullo como estandarte

“En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”, decía el activista Carlos Jáuregui. En el contexto actual, continúa siendo una urgencia, una necesidad, una forma de lucha, una manera de visibilizar la diversidad y plantarse en la calle con estallidos de color y de exigencias por lo que todavía está pendiente. Gaby Gap reflexiona: “Es vital y súper necesario que se multipliquen los espacios de visibilidad, de amorosidad, de empatía y respeto. Y siempre el arte tuvo un rol imprescindible en esto. Justamente por el poder transformador que es, para mí, su esencia misma”.

Suma Carmín: “Nuestras identidades todavía siguen siendo silenciadas y vulneradas. Como movimiento hemos conseguido derechos importantes, son leyes que regulan la vida en nuestra sociedad. Sin embargo, hay a veces una mirada conservadora y violenta hacia nuestras identidades. Por eso es necesario reivindicar el orgullo, que sea una fiesta, una manifestación política de cómo queremos vivir y ser felices”.

Vivir el orgullo

¿Cómo se vive el orgullo? “Orgullo es visibilidad, destapar la posibilidad de existir así como soy, somos —aporta Lihuén—. Desde muy peke tengo una identidad mutante pero no sabía que podía ser así, hasta que lo vi. Si hacerme visible abre la posibilidad a otre de flashar cualquiera con su identidad, no voy a contribuir a pasar desapercibido. Además, la furia trans tiene que continuar, hacer polvo la cisheteronorma capitalista y, para eso, quizás está bueno encontrarnos, saber quiénes somos. El orgullo, la marcha, está compuesta por muchas cosas. Tiene su lado hegemónico, cubierto de brillo y trajes, todo muy lindo, divertido, y un toque me gusta, pero no hay que olvidar que hay todo un mundo disidente que muere, desaparece en la violencia, la pobreza, el olvido y el miedo. Tehuel no aparece, qué justicia habrá para la Bausis, la Chicho, Fabiola y todas las travas que mataron, tantas que ni los nombres puedo recordar”.

Les integrantes de La Moribunda coinciden: “Hay que reflexionar, porque el colectivo tiene mucho taco gastado, y todo lo que se ha ganado ha sido justamente por la lucha de quienes vinieron antes de nosotres, que son, digamos, nuestres próceres. La lucha que, por ejemplo, acá dieron la Lohana, Diana, Jáuregui, la Marlene, la Susy. Con el avance de la derecha rancia (que se burla de nuestras identidades) en las urnas, la desaparición de Tehuel, los travesticidios, los crímenes de odio, un poco una siente que deberíamos estar prendiendo fuego todo. Pero también el juntarnos y arder entre nosotrxs, entre música, besos, fiesta y amigues, mientras reclamamos por nuestros derechos, mientras llevamos a nuestrxs muertxs y desaparecidxs al frente de la marcha, nos parece que es la mejor manera de celebrar el mes del orgullo”.

Cierra Tiara: “Es hora de volver a tomar las calles, llenarlas de amor, de celebración y de orgullo. Esta marcha en particular es muy política porque se ve muy bien cómo de lo personal construimos un colectivo. Unx deja de ser un trolo en una casa para darse cuenta de que somos un colectivo, mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Estos encuentros son nuestros rituales”.

Libertad, Igualdad, Diversidad

El 2 de julio de 1992 fue un día histórico para el país. Con el antecedente de la Revuelta de Stonewall en 1969 en Estados Unidos, la primera marcha argentina del orgullo gay lésbico —en la que participaron unas 300 personas y cuya consigna era Libertad, Igualdad, Diversidad— recorrió la Av. de Mayo hasta llegar a la Plaza al grito de “Atentos, atentos / atentos que caminan / gays y lesbianas / por las calles de Argentina”. El referente de Gays por los Derechos Civiles, Carlos Jáuregui, estuvo a la cabeza de la organización, junto con la fotógrafa, activista y la primera en declararse lesbiana públicamente, Ilse Fuskova. Participaron chicas travestis y transexuales, aunque en ese momento todavía no estaban organizadas en la Asociación de Travestis Argentinas (ATA). En esa primera marcha, muches llevaban una máscara blanca para no ser reconocides por el temor a perder sus trabajos o ser discriminades por sus familias. Años más tarde, las marchas pasaron a realizarse los primeros sábados de noviembre porque en julio la inclemencia del clima afectaba a varias personas que habían contraido VIH.

Celebrar el orgullo es, como decía Jáuregui, una respuesta política. En un momento en el que los edictos policiales vigentes avalaban que la policía les llevara presxs. En 1996, el colectivo Arco Iris organizó en Rosario el Primer Encuentro Nacional Gay, Lésbico, Travesti Transexual y Bisexual. Relató Lohana Berkins en Itinerario político del travestismo: “Nosotras presentamos la obra teatral Una noche en la comisaría. Como el nombre lo dice, el eje de la obra era mostrar los atropellos y matratos por los que pasábamos las travestis en una comisaría y, simultáneamente, dar a conocer nuestros sueños y deseos”.

A lo largo de estos años se marchó con diferentes consignas y algunas se volvieron realidad gracias a la lucha incansable de los colectivos: la ley de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género, de Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el hospital, de Cupo Laboral Trans. Este año, con la marcha N° 30, la consigna será Ley Integral Trans Ya y se suman: una nueva Ley Antidiscriminatoria, Ley de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis; Iglesia y Estado, Asuntos separados; Derechos sociales y laborales para les trabajadores sexuales; Basta de violencia policial e institucional; y La igualdad real es con políticas públicas y presupuesto.

La lucha de siempre, las de ahora, las conquistas, lo que falta.

El dolor por les que no están, por las vidas arrebatadas que ayer fueron semilla y hoy son enredadera florida, extensa y perfumada.

La fiesta como revolución. El orgullo como bandera. La alegría como modo de vivir.

Aquí te presentamos el calendario de presentaciones

Domingo 7/11, 19 hs: Proyecto Nene Bueno + Dúo musical performático: Carmín Lupe y Gaby Gap

Domingo 21/11, 19 hs: Obra teatal La Moribunda, homenaje a Batato Barea

Domingo 28/11, 19 hs: Tiara Julieta BB, Canciones, poemas y textos + Vía Láctea, obra teatral

Domingo 5/12, 19 hs: Visibilidad Cis, documental

Domingo 12/12: Elegante Sport, experiencia teatral con textos propios, de Ioshua y García Lorca

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 4 semanas

Revista MuHace 4 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 4 semanas

AmbienteHace 4 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ArtesHace 2 semanas

ArtesHace 2 semanasVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

#NiUnaMásHace 3 semanas

#NiUnaMásHace 3 semanasActo trans por más democracia

Derechos HumanosHace 2 semanas

Derechos HumanosHace 2 semanas#140: otro nieto recuperado