Nota

Violencia sin derecho: el Estado, el reclamo mapuche y la desaparición forzada de Santiago Maldonado

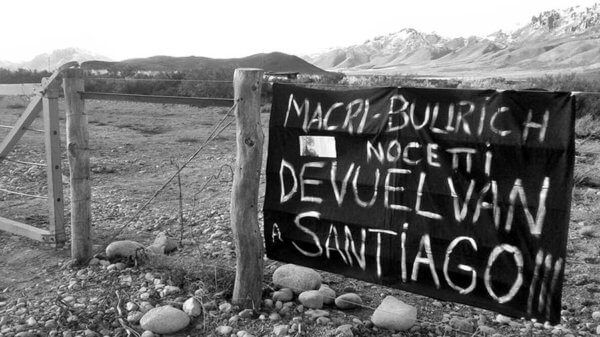

La desaparición forzada de Santiago Maldonado es el punto de inflexión de un proceso del que es víctima la comunidad Pu Lof en Resistencia, de Cushamen, que incluye la detención de su lonko, Jones Huala, las constantes represiones violentas y las causas armadas. Cuál es el rol de Benetton en este proceso y qué significa trabajar en sus campos. Los argumentos que consideran ilegal la detención de Huala y el incumplimiento del Estado argentino de los derechos de los pueblos originarios. La posición de la comunidad azotada por la justicia y la Gendarmería con respecto a la RAM. “No somos ese grupo ni pertenecemos a él, pero siguen insistiendo. Intentan adjudicarnos hechos de violencia para justificar las represiones”, asegura Fernando Jones Huala. ¿Cuál es la salida? “La salida de todo esto no es represiva: es política; es sentarse a una mesa a discutir, poder avanzar con acuerdos y que el Estado se haga cargo de años de incumplimiento de tratados y leyes que reconocen nuestros derechos”, dice el lonko de la comunidad. Una nota que pone en contexto la pregunta que el Estado argentino sigue sin responder: ¿dónde está Santiago Maldonado?

![]()

Daniel Loncón, uno de los werken (voceros) de la comunidad Pu Lof en Resistencia, del Departamento de Cushamen, define con tres preguntas básicas el contexto que no hay que perder de vista en la desaparición forzada de Santiago Maldonado: “¿Por qué desaparece Santiago? Por una represión de Gendarmería. ¿Por qué reprime Gendarmería? Porque se estaba protestando por la libertad de un lonko preso hacía un mes. ¿Por qué está preso el lonko? Ahí nos remite a la cuestión territorial: ese despojo es la génesis histórica de todo esto. Desde que se inició la recuperación el 13 de marzo de 2015, nuestra comunidad sufrió una persecución y represión sistemática por parte de la Justicia y el Estado”.

Facundo Jones Huala está detenido en la Unidad Penitenciaria Federal N°14 de Esquel desde el 27 de junio por un pedido de captura internacional para ser extraditado a Chile. Las abogadas que han representado al lonko a lo largo del proceso han descrito la decisión judicial como una “aberración jurídica”. ¿Por qué? El juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó su detención por los mismos hechos que habían sido materia de juicio de extradición en Esquel, el 31 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado. El juez federal Guido Otranto declaró la nulidad del juicio porque no se cumplieron las garantías del debido proceso: el dato que permitió ubicar a Jones Huala en Argentina fue obtenido bajo torturas a un testigo.

La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, también señaló a lavaca que esa escalada represiva sobre la comunidad es el contexto en el que debe leerse la desaparición de Santiago Maldonado: “Lo que ocurrió el 1 de agosto forma parte de una práctica sistemática de represión por parte de Gendarmería al pueblo mapuche. Esto es una desaparición forzada anunciada: se da por una sistemática violación de derechos por las fuerzas policiales con apoyo del poder político y el silencio del Poder Judicial”.

El hostigamiento

La primera detención de Jones Huala se produjo el 27 de mayo de 2016 en un violento despliegue de efectivos provinciales, Gendarmería y GEOP. Ese mismo día, horas después y con el lonko ya preso, las fuerzas policiales regresaron a la comunidad y desalojaron a golpes y gases lacrimógenos: hubo heridos y detenidos, y dos mujeres con cuatro niños –el menor de 1 mes, el mayor de 8 años- pasaron la noche a la intemperie, con 10 grados bajo cero, custodiadas por Gendarmería. No fue esa la única represión que sufrió la comunidad: en enero, la Pu Lof soportó tres operativos violentos por parte de la Gendarmería, Infantería y policía provincial, que golpearon y dispararon contra niños y mujeres. También se llevaron animales. Hubo diez detenidos y varios heridos de gravedad, internados. A uno de ellos le fracturaron la mandíbula de un balazo y otro estuvo en terapia intensiva con traumatismo de cráneo. Como informó la Revista Cítrica, uno de los detenidos ese día fue Ariel Garzi, el amigo de Santiago que lo llamó por teléfono luego de su desaparición, en esa llamada que fue atendida y duró 22 segundos que aún es misterio, ya que la justicia no la investigó.

La comunidad también tuvo que enfrentar una causa judicial que intentó aplicarles la Ley Antiterrorista y que abrió la puerta a un espionaje ilegal, por el cual fueron procesados dos fiscales provinciales, dos jefes policiales y un agente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI,. El procesamiento de todos estos funcionarios de Estado fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. “El primer grupo de la comunidad que inició este proceso de recuperación fue baleado por policías que llegaron en autos de civil”, dice a lavaca Fernando Jones Huala, hermano del lonko y otro de los voceros. “Los peñi y las lamien pusieron carteles en el alambrado y a la media hora llegaron en dos autos de civil policías uniformados. Enseguida empezaron a los tiros. Muchas veces denunciamos el uso de armas 9mm, pero pocas veces pudimos recoger las vainas: la persona que dispara viene con otra atrás, que va juntando las vainas. La mayoría de las veces no podíamos encontrarlas. A eso se sumó el armado de causas: tenemos más de 25 personas procesadas en diferentes causas en torno a la recuperación, que se suman al lonko preso”.

Sobre la segunda detención de Jones Huala, dice Loncón: “Esta decisión es más política que judicial. Evidencia una persecución en términos de pensamiento. Desde la Pu Lof se está planteando una propuesta política del Movimiento Autónomo del Puel Mapu y eso es lo que más le genera terror al poder. No le tiene miedo a las piedras, sino a la lucha de las ideas. El MAP está planteando un proyecto político muy claro: uno de sus proyectos es la recuperación de las tierras productivas que hoy están en manos del latifundio. Y eso afecta una cuestión central en este sistema hegemónico de poder, que es la concentración de la riqueza”.

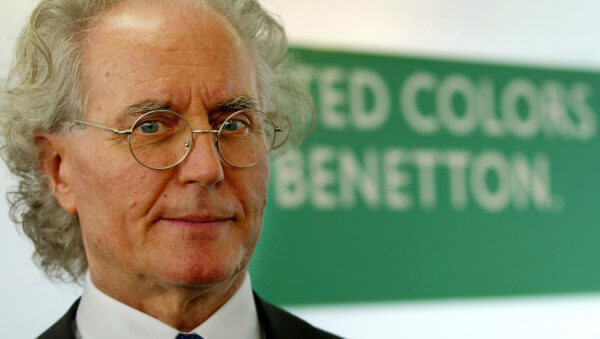

-Allí aparece Benetton como eje central

-Cuando la comunidad Santa Rosa viajó a Roma a reunirse con Benetton, allí no se pudo llegar a una solución. La propuesta fue otorgarle tierras en otros lugares, donde la comunidad no aceptó. Si se quiere podemos decir que el privado tuvo más iniciativa que el propio Estado, porque el artículo 75 inciso 17, más allá de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos, también reconoce la entrega de tierras aptas y suficientes. Benetton tuvo la iniciativa de entregar tierras, que no eran aptas ni suficientes, pero el Estado no hizo ese ejercicio. Contrariamente a eso ha favorecido al capital privado y extranjero al momento de allanarle el camino administrativo y jurídico para quedarse con esas tierras. Hemos denunciado que no es ingenuo este proceso de corrimiento estatal: ese esquema perverso vemos en el sur.

El patrón Benetton

El “esquema perverso” que describe Loncón lo lleva en su cuerpo y en su historia: el werken cuenta a lavaca que de niño podían pasar dos meses hasta que pudiera ver a su papá, que trabajaba en los campos del actor central en esta trama de despojo: Benetton.

“Tenía que viajar entre 6 y 7 horas a caballo, invierno o verano, cruzar el Río Chubut, un río que crecido llega hasta el lomo del caballo. Muchas veces lo vi llegar con la ropa mojada. Son las condiciones históricas bajo las que nuestras familias vivieron y viven. Ahora tenemos el agravante de que en los pueblos, caso Cushamen o El Maitén, tenemos una dependencia total del poder político, sumado a una avanzada colonizadora y religiosa atroz”.

-¿Qué trabajo hacía su padre en los campos de Benetton?

-Empezó cuando pertenecía a los ingleses y se jubiló hace unos años, cuando ya estaba la administración Benetton. Era peón de campo y sufría las mismas condiciones del 99 por ciento de las personas que están en esos lugares y territorios. Cuando de chico iba a la estancia veía cómo los carneros que la estancia exhibe en las exposiciones de la Sociedad Rural en Comodoro o en Esquel, que se cotizan en dólares, vivían en condiciones muchos mejores que los peones: tenían viruta en el piso para que no se dañen las patas, luz eléctrica y agua y alimento a discreción, algo que no tenían los empleados. Ellos vivían en una piecita muy pequeña, tenían un fogón con leña, al lado tenían el recabo (la montura del caballo) y el perro. Esa era la existencia del peón, sus elementos. Como dice Cafrune, qué otra cosa puede mostrar el peón que no sea su pobreza. Esa es la historia repetida de muchas de nuestras familias. De hecho, la condición del peón que estuvo vapuleado todas estas semanas (Evaristo Jones, el puestero a quien querían endilgarle la posible muerte de Maldonado) no varía mucho de las condiciones de vida y de existencia. Ningún medio mostró cómo ni dónde vive, ni los trabajos que tiene que hacer. Tampoco que, en muchos casos, trabaja toda la familia, pero le pagan solo al peón. Ni tampoco cuentan que el mantenimiento de los puestos no es remunerado.

La Justicia criminaliza dos veces

Aún no hay fecha para el segundo juicio de extradición del lonko Jones Huala. La comunidad y organismos de derechos humanos denunciaron su ilegal detención y señalan que el anterior proceso fue declarado nulo por el juez Otranto. “No se puede autorizar la extradición solicitada respecto de Francisco Facundo Jones Huala, sin violar su garantía al debido proceso legal”, es el textual de la sentencia.

¿Por qué es violatorio? Porque las fuerzas estatales cometieron un delito gravísimo para inculparlo. Esto dijo el juez en el fallo.

“[…] se deriva con claridad que todas las manifestaciones que realizó (el testigo) mientras estuvo detenido fueron producto de la coacción que recibió de parte del personal policial para que revele datos de los autores de las pintadas que habían aparecido en la ciudad de Gualjaina referidas a la Resistencia Ancestral Mapuche. Fue coaccionado físicamente a través de golpes y psíquicamente mediante la amenaza de que él quedaría involucrado en ese hecho si no declaraba lo que se le exigía. De esta coacción surgió la vinculación de Francisco Facundo Jones Huala con las pintadas, con el incendio del camión, la conformación de la Resistencia Ancestral Mapuche, los planes de recuperación territorial y la condición de prófugo de la justicia chilena”.

Luego de este fallo del juez Otranto, la fiscal Silvina Ávila (la misma que hoy investiga el expediente de la desaparición forzada de Maldonado) y el procurador Eduardo Casal solicitaron a la Corte Suprema que revocara la nulidad. La Corte Suprema la confirmó, pero en el mismo sentido que Otranto: no se expidió sobre el motivo de la extradición. Ese vacío es el que aprovechó el juez federal Villanueva para ordenar la detención de Huala. El argumento judicial es que la sentencia no impide dar curso a un nuevo pedido de extradición ya que la solicitud no quedó decidida de forma definitiva.

Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) habían presentado un amicus curiae para exigir la liberación del lonko que sintetiza el estado de la causa:

- La orden de captura internacional fue dejada sin efecto el 30 de mayo de 2016, resolución que fue “debidamente comunicada a las autoridades nacionales como al Jefe de Sección Extradiciones Departamento de INTERPOL”.

- “Resaltamos, conforme la información que manejamos, que no se ha dictado una nueva orden de captura internacional, ni tampoco existe un nuevo requerimiento de extradición de parte del Estado de Chile contra Jones Huala”.

- “La detención de Jones Huala, en nuestra opinión, resultaría arbitraria, ilegítima y abusiva. No existirían, a nuestro criterio, motivos razonables que fundamenten la necesidad de que Jones Huala sea privado de su libertad”.

El MAP no es la RAM: una diferencia que no es sólo de siglas

Loncon explica que la Pu Lof en Resistencia de Cushamen forma parte del MAP, cuyas reivindicaciones se diferencian de otras coordinadoras o confederaciones mapuche. “Cada una tiene su camino, se han ido organizando en cada momento histórico como se puede. Somos respetuosos de las diversas expresiones que nuestro pueblo tiene, porque si bien compartimos una historia común de despojo, cada uno tiene sus formas. Algunos eligen la vía administrativa de reclamo. Nuestros abuelos muriendo yendo por allí, recorriendo dependencias y organismos estatales pidiendo títulos de propiedad, algo que medianamente les asegure su territorio. Hoy se buscan otras formas de denunciar y de mostrar cierto hartazgo”.

Los werken explican cuáles son las reivindicaciones centrales del MAP:

- Recuperación de todo el territorio ancestral. “Por eso las recuperaciones no se hacen donde fueron confinados nuestros antepasados, sino en tierras productivas. Qué pasa: esas tierras hoy están en manos de los latifundios y de los ricos”.

- Mejoramiento de la calidad de vida mediante la autonomía y el trabajo propio. “Cuando hablamos de autonomía queremos echar por tierra la reacción al mito de un supuesto Estado mapuche. Nadie habla de eso: nosotros convocamos las legislaciones que el mismo Estado ha establecido. No implica poner en peligro la soberanía de nadie: pasa que tenemos un Estado monocultural, construido bajo un sustrato racista muy grande que no quiere entender otras formas de desarrollo de vida”.

- Ejercicio de derechos políticos y sociales. “Nuestras recuperaciones necesitan un territorio para desarrollarse”.

-A través de un comunicado, varias organizaciones mapuche expresaron que la RAM era un invento de servicios de inteligencia, cuyas acciones servían como ventana a la represión. ¿Cúal es la posición del MAP?

Loncon: Las acciones existen, no se pueden negar, pero no podemos aseverar ni adjudicarlas a una comunidad determinada. En Chubut hay más de 110 comunidades registradas. Ninguna se ha adjudicado esas acciones.

Jones Huala: La forma de expresión existe, pero no hay forma de comprobar específicamente cuál acción corresponde a esta organización y cuál a un servicio de inteligencia. Por ejemplo, el día que se llevaron a Santiago se prendió fuego mágicamente una estación de la Trochita que está pegada al pueblo de El Maitén, lleno de gendarmes y policías. ¿Cómo puede ser? La comunidad ha manifestado hace mucho tiempo que no somos ese grupo ni pertenecemos a él. Pero siguen insistiendo. Intentan adjudicarnos hechos de violencia para ir preparando el escenario para meter las represiones.

Loncon: Veamos los ataques a la Casa del Chubut, en Buenos Aires: ¿permitirían esas acciones pensar que el Gobierno tiene vínculos con la RAM porque habilitó la zona ese día? En Chile ya habíamos empezado a ver que son muy comunes los montajes: tienen figuras, como “testigos ocultos”, que te señalan como culpable de un incendio y la fiscalía luego se agarra de eso para perseguirte. Nosotros decimos: ojo, Argentina está mirando mucho el modelo represivo chileno. Allí hay muertos por carabineros y secuestrados por la PDI (Policía de Investigaciones). No nos olvidemos que cuando en Argentina ocurre la Conquista del Desierto se produce, a su vez, la pacificación de la araucanía en Chile. Fue una avanzada militar conjunta. Hemos visto cómo el aparato estatal genera condiciones para problemas con la solución ya preparada. Hemos visto en el sur cómo se produce el llamado “estado de excepción”, es decir, la suspensión de todo tipo de orden con lapsus de tiempo donde puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que pasa cuando la Gendarmería corta la ruta y los accesos, para generar un terreno donde puede pasar de todo. Ahora hubo algo que trascendió: la desaparición de Santiago. Y, desde allí, el Estado junto a los medios monopólicos pueden instalar cualquier tipo de relato.

La salida

-¿Qué escenarios se abren con el nuevo juicio al lonko?

Jones Huala: El juicio anterior fue ratificado por la Corte Suprema y allí salió todo el espionaje ilegal que sufrimos. Allí quedó evidenciada la persecución política e ideológica contra Facundo y la violencia institucional que llevan adelante para ejercer esa persecución. En este nuevo proceso se suman todas las irregularidades que hay en torno a él y, también, la desaparición de Santiago: a él lo desaparecen por reclamar la libertad de Facundo. De todas maneras, quien decide en última instancia es la Corte Suprema. Creo que parte de ese nuevo escenario lo va a definir el propio Gobierno, pero también la movilización social que se viene dando.

Loncon: Hay un estado de creación de conciencia de nuestra gente y pueblo en la cual estamos muy esperanzados, porque Facundo pudo sintetizar muchos años de despojo, de condiciones indignas de existencia, de condiciones materiales de vida desfavorables, y lo pudo sintetizar en un discurso que ha llegado muchísimo. Eso genera una movilización social que va adquiriendo su propio camino. Entendemos que más allá de la presión que tenga el juez está la presión social, y la que se va a seguir generando hasta el mismo momento del juicio, porque la situación llegó hasta niveles internacionales. Ha movilizado cosas en diferentes partes del mundo. Esperamos que todo esto termine en la no extradición y liberación del lonko. Hay pruebas de sobra para exponer este terrorismo de Estado que sufre la comunidad mapuche. Es un conflicto político histórico, en el cual el Estado debe asumir la responsabilidad de ser quien ha generado, promovido y sostenido el conflicto, a costa de la gente.

Jones Huala: No es solo el pueblo mapuche el que sufre esta violencia, también el pueblo qom, wichi: es necesario que el Estado adopte todas las medidas necesarias y todas las herramientas constitucionales y supraconstitucionales que tiene para poder resolver este conflicto.

Loncon: La salida de todo esto no es represiva: es política; es sentarse a una mesa a discutir, poder avanzar con acuerdos y que el Estado se haga cargo de años de incumplimiento de tratados y leyes que reconocen nuestros derechos.

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 4 semanas

Revista MuHace 4 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 4 semanas

AmbienteHace 4 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ArtesHace 2 semanas

ArtesHace 2 semanasVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

#NiUnaMásHace 3 semanas

#NiUnaMásHace 3 semanasActo trans por más democracia

Derechos HumanosHace 2 semanas

Derechos HumanosHace 2 semanas#140: otro nieto recuperado