CABA

Alerta ONU: el informe de los impactos del Covid en Argentina sobre medioambiente, pobreza y violencia machista

La ONU publicó un informe sobre el impacto socieconómico y ambiental que está provocando la epidemia de coronavirus en Argentina. Las mediciones de pobreza y la estimaciones sobre el mercado de trabajo. La necesidad de una respuesta urgente para los barrios populares. La violencia machista que no cesa. La destrucción humana de ecosistemas como base fértil para la propagación de nuevas enfermedades. Y por qué la respuesta exige un cambio de paradigma desde la política social. Los principales puntos y el informe completo para su descarga, en esta nota.

“La epidemia causada por el virus COVID-19 tendrá en la Argentina un impacto multidimensional. Afectará al total de la ciudadanía, a los distintos sectores de la economía y actores de la vida del país, al ambiente y los recursos naturales. El impacto no será homogéneo; dependerá tanto del estado previo a la pandemia y de la propia capacidad y resiliencia de cada uno de los involucrados, como del apoyo que se les brinde desde el mismo Estado, de las políticas que se implementen, y del compromiso solidario de los más diversos partícipes del desarrollo sostenible del país”.

Así comienza el informe de las Naciones Unidas titulado Covid 19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental, elaborado sobre la base de las agencias, los fondos y los programas de la ONU en el país, acompañado por el Banco Mundial, que subraya el “impacto transversal, socioeconómico y ambiental” de la crisis, con sus efectos en los derechos humanos de lxs ciudadanxs, “que obliga a recalcular cualquier plan de desarrollo sostenible, revaluar prioridades y reasignar recursos”.

De esa forma, el informe se pregunta por la “dimensión temporal” del impacto, ya que apunta que el temor es que esta etapa coyuntural se convierta en estructural, donde los nuevos pobres de esta crisis se conviertan en los nuevos pobres del país. Si bien destaca que Argentina riene un “potencial inmnenso” de recuperación (entre recursos naturales y humanos), subraya como síntoma el hecho de que el país tenga capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas asistir de forma alimentaria a 11 millones.

Y expresa: “La crisis de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad y la discriminación hacia los y las menos protegidos/as de la sociedad, destacando profundas desigualdades económicas y sociales que requieren atención urgente como parte de la respuesta y recuperación, en especial las mujeres y hombres, niños, niñas, jóvenes y personas mayores, pueblos indígenas, personas refugiadas y migrantes”.

El informe ubica que el estallido de la pandemia encuentra un país ya afectado por una crisis alimentaria, sociosanitaria y productiva, que se combinan por la “contricción fiscal” para demandas básicas y la “compleja” negociación por la deuda externa.

Así, el informe separa el análisis en cinco grandes segmentos:

- Estado de situación de la pandemia en Argentina.

- Efectos económicos y sociales

- Derechos Humanos

- Perspectiva ambiental

- Guías para la acción

Aquí repasamos alguno de sus principales puntos y compartimos el material completo.

Estado de situación: desde dónde partimos

El primer apartado comienza con el análisis geográfico de la cantidad de casos confirmados en el país. Destaca la creación de 12 hospitales modulares y la creación de la Unidad Coronavirus en el Estado, pero apunta: “El sistema de salud en Argentina presenta grandes desafíos, entre ellos, factores estructurales como la fragmentación del sistema, la dispar capacidad de los servicios de salud tanto en el nivel nacional como subnacional, y la gran cantidad de población adulta mayor, en especial en CABA (lo cual responde a la estructura poblacional). Además, presenta particularidades en el contexto de un sistema federal de gobierno, con diferencias sustantivas en el sistema sanitario de cada jurisdicción. Es importante destacar que adicionalmente se encuentran en curso dos brotes que ponen en tensión, junto con el COVID-19, al sistema de atención: dengue —con un récord de casos este año— y sarampión”.

En ese sentido, advierte sobre los grupos poblaciones que requieren adultos mayores, y quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, afecciones cardiovasculares o respiratorias. Apunta los efectos en la salud mental de las personas y el riesgo de discontinuar tratamientos por la reducción del acceso a la consulta de salud mental ambulatoria. Lo mismo advierte en personas con VIH y las personas trans, por su dificultad en acceder a insumos básicos de alimentación y productos de higiene, además de los “grandes problemas habitacionales” que padecen.

También contempla la dificultad para la población refugiada y migrante en el acceso al servicio de salud y el hacinamiento que enfrentan las personas privadas de su libertad.

En tanto, sobre los pueblos indígenas, alerta: “El acceso a los servicios de salud de estos pueblos en Argentina es limitado debido a la calidad de los servicios prestados y la estigmatización y discriminación que sufren. Todo ello genera más vulnerabilidad de estas poblaciones al coronavirus. La provincia del Chaco, que es la tercera provincia con más pacientes con coronavirus, tiene una amplia comunidad indígena y se han registrado contagios masivos en el barrio Qom de dicha provincia. Asimismo, en la provincia de Salta, aun existe una emergencia sociosanitaria que afecta a los/las niños/as indígenas, quienes deben ser hospitalizados o mueren debido a la desnutrición. La falta de acceso al agua limpia es otro desafío en esta área. Los esfuerzos para mitigar la pandemia deben prestar especial y diferenciada atención a estas poblaciones, fortaleciendo los mecanismos de llegada de las políticas públicas a los lugares en los que habitan, reforzando obras de saneamiento, entre otras, y asegurando la participación de los pueblos indigenas en las medidas que los/las afecten”.

Pobreza, trabajo y asistencia

El informe puntualiza que la crisis presenta un triple shock económico: uno de oferta (por las medidas de aislamiento social), uno de demanda (por los menores ingresos por la paralización de la actividad económica) y otro financiero (por los problemas de liquidez que enfrentan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas). El cuadro se completa con el impacto extero de la crisis global.

- “Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la combinación de estos factores excepcionales llevará a que la economía argentina caiga un 8,2% en 2020 si la pandemia se controla, y hasta un 10% en caso de que se registre un segundo brote de coronavirus en el país”.

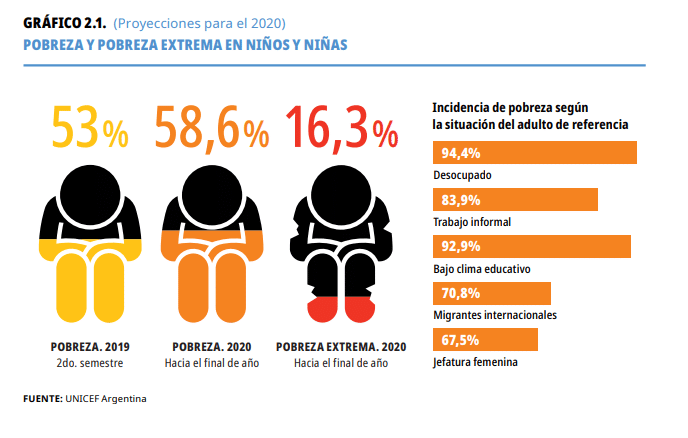

- “En el segundo semestre de 2019, la pobreza afectaba al 53% de los/las niños/as, y podría escalar al 58,6% hacia fines de 2020”.

- “Por su parte, la pobreza extrema podría llegar al 16,3% hacia el final de 2020. En términos de volúmenes de población, implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7,76 millones; la pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones. El análisis realizado muestra fuertes desigualdades. La incidencia de la pobreza aumenta significativamente cuando niñas, niños y adolescentes residen en hogares donde la persona adulta de referencia está desocupada (94,4%), con un trabajo informal (83,9%), con bajo clima educativo (92,9%), son migrantes internacionales (70,8%) o con jefatura femenina (67,5%)”.

- “De acuerdo con las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizadas en base a distintos escenarios de caída del PIB, se perderían entre 750.500 y 852.500 empleos en Argentina en 2020”.

- Según la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, “en los meses de marzo y abril de 2020, se registraron caídas de aproximadamente el 3% anual en el empleo privado registrado en empresas de más de 10 trabajadores. Esta es la mayor caída de los meses de marzo y abril desde el año 2002”.

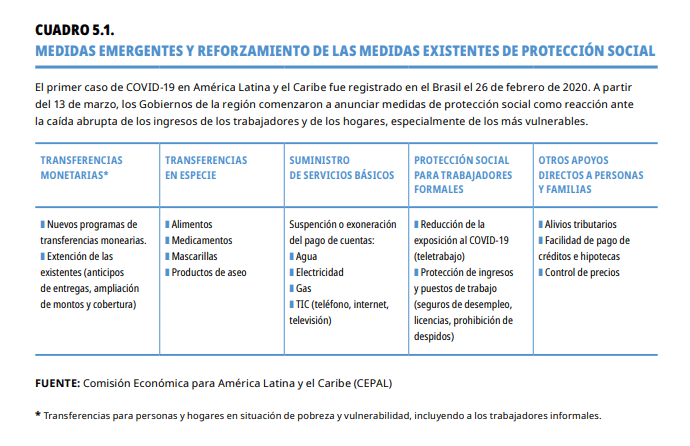

En ese sentido, destaca la batería de medidas implementada por el Gobierno: prohibición de despidos, el Programa de Asistencia al Trabajo y Producción (ATP), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aumento en fondos de obras de infraestructura, educación y turismo, créditos blandos. Si bien destaca que Argentina cuenta con la mayoría de sus instituciones laborales (legislación para protección del trabajo, negociación colectiva, mecanismos de protección social contributivos), estos están diseñados para cubrir fundamentalmente a la masa asalariada “formal”. Por el contrario, este tipo de shock “dejan en una situación de desprotección a un gran porcentaje de las personas trabajadoras del país”, sobre a todo al sector informal y cuentapropista.

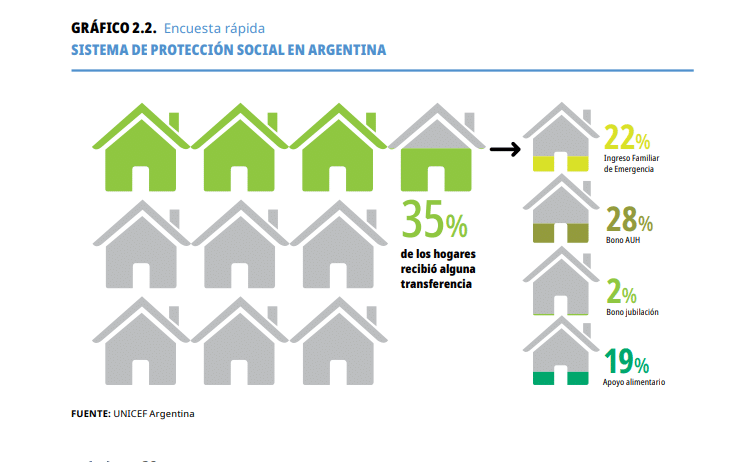

En tanto, la Encuesta Rápida liderada por UNICEF confirmó la alta cobertura del sistema de protección social en Argentina: “El 35% del total de hogares ha recibido alguna transferencia de ingresos: es decir, 2,1 millones de hogares que representan 9,4 millones de personas. El 22% de los hogares encuestados afirmaron haber accedido al IFE, el 28% al bono extraordinario por la AUH, el 2% recibió el bono de jubilación y el 19% accedió a la tarjeta Alimentar u otros mecanismos de apoyo alimentario”.

Barrios Populares

Si bien Argentina es uno de los países más urbanizados de la región, contiene más de 4.400 barrios populares (villas y asentamientos informales), donde al menos 4,2 millones de personas (10% de la población total) viven sin acceso formal a los servicios básicos y con un alto índice de pobreza e indigencia. De acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP):

- el 88,7% de los mismos no cuenta con acceso formal al agua corriente;

- el 97,85% no tiene acceso formal a la red cloacal;

- el 63,8% no cuenta con acceso formal a la red eléctrica,

- y el 98,9% no accede a la red formal de gas natural.

Y apunta: “Resulta preocupante que el 40% y casi el 70% de la población es menor a 15 y 29 años, respectivamente. Por otra parte, casi el 70% de ellos tienen más de 20 años de antigüedad, lo que supone consecuencias intergeneracionales a largo plazo. Al mismo tiempo, de acuerdo a las estimaciones realizadas a partir de datos oficiales, la tasa de pobreza monetaria por impacto de la cuarentena en hogares de barrios populares donde residen niñas y niños superaría el 90%. Alrededor del 40% de los barrios y del 50% de sus habitantes se encuentran en la provincia de Buenos Aires, donde unas 345.000 familias viven en 1.450 poblamientos con alta vulnerabilidad social”.

Patriarcado y violencia

“La violencia contra las mujeres también constituye una situación preocupante que se agrava en contextos de aislamiento social como el actual”, detalla la ONU. Cita al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que comunicó que a partir del 20 de marzo, el promedio diario de llamados recibidos por la línea telefónica 144 superó en un 39% al de los días anteriores. “Asimismo, durante el período de aislamiento se han incrementado los femicidios: entre el 20 de marzo y el 16 de abril hubo 21 femicidios en el país. Por esta misma razón, el Gobierno sumó otros canales de comunicación, como mensajería instantánea (WhatsApp) y personal especializado, entre otras medidas”.

Sin embargo, a partir de un pedido de información pública al Ministerio, Lavaca contó que a la fecha el Ministerio ejecutó menos del 27% de su Presupuesto, y la mayoría fue para pagar remuneraciones y “gastos menores”, según la respuesta al pedido de información pública que realizó esta agencia.

En tanto, el informe de la ONU advierte que cualquier encuesta teléfonica sobre el tema debe “tomarse con cautela” por los subreportes que puede generar: en muchos casos, el agresos convive en el mismo hogar y se encuentra presente al momento de realizar la encuesta. El desafío -alerta- es mayor en casos de violencia intrafamiliar. Aun así, los datos indicaron que en el 2,4% de los hogares (142.000 hogares) las mujeres reportaron sentirse agredidas o maltratadas verbalmente. Una proporción sensiblemente menor, del 0,13% (7.992 hogares), declara haber sufrido agresión física, en el 72% de los casos por parte de las parejas. En el 86% de los casos no se tomaron acciones.

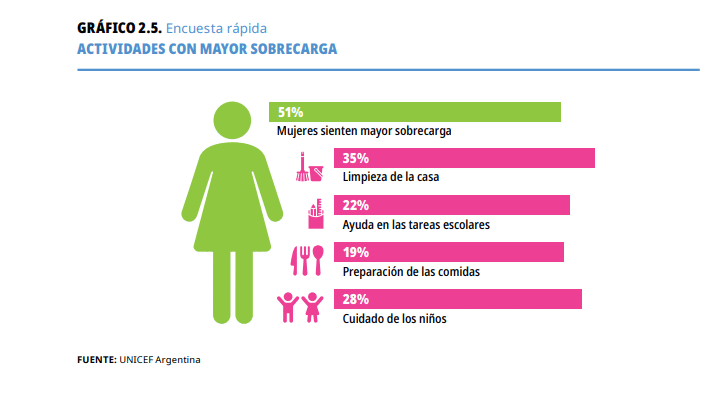

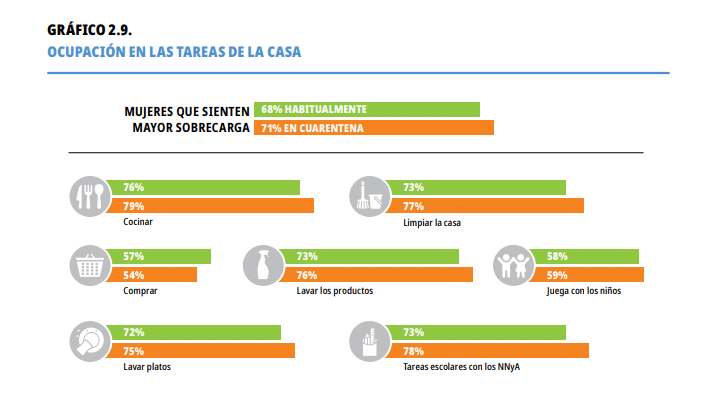

También existen las “repercusiones secundarias”, como el hecho de que las mujeres continúan siendo las más afectadas por el trabajo de cuidados no remunerado: “En contextos normales, en Argentina las mujeres destinan en promedio 6,4 horas diarias a actividades domésticas y de cuidado, mientras que los varones declaran invertir 3,4 horas. El aislamiento obligatorio genera una sobrecarga de trabajo a las mujeres”.

En ese sentido, agrega: “El brote de COVID-19 afecta de modo diferente a las mujeres y a los hombres, y puede exacerbar las disparidades previamente existentes asociadas al género. Según la Encuesta Rápida de UNICEF, el 51% de las mujeres entrevistadas mayores de 18 años expresó que, durante el aislamiento social, ha sentido una mayor carga de las tareas del hogar respecto al período previo. Las causas de la sobrecarga son la limpieza de la casa (32%); la tarea de cuidados (28%); la preparación de la comida (20%) y la ayuda con las tareas escolares (22%)”.

Cultura

“A nivel macroeconómico, la cultura en Argentina genera un valor agregado de más de 200.000 millones de pesos, lo que supone alrededor del 2,5% del valor agregado del país”, expresa el informe. “A pesar de que todavía no existe información oficial y sistematizada sobre cómo afecta el coronavirus al sector cultural, se han elaborado una serie de medidas que anticipan este impacto negativo”.

Si bien descata la medidas económicas que se tomaron desde el Ministerio de Cultura -programas y subsidios, desde Puntos de Cultura hasta el Fondo Nacional de las Artes-, dimensiona el impacto: “Del mismo modo, salas de cine, teatro y otros espectáculos culturales de CABA cerraron sus puertas, medida que se fue repitiendo en las distintas provincias, especialmente desde que se decretó la cuarentena total en el nivel federal. Más allá del impacto social y emocional que todo esto conlleva, la clausura de museos, centros e instituciones culturales y la imposibilidad de realización de espectáculos con público empeorará la situación de precariedad y vulnerabilidad económica de artistas y creadores/as, en su mayoría monotributistas. Del mismo modo, pondrá en peligro el empleo y la supervivencia de pequeñas empresas dedicadas a las industrias cultural y creativa. En el sector, el empleo cultural alcanzó los 305.292 puestos de trabajo en 2018, lo que supone el 1,8% del total del trabajo privado del país”.

Ambiental

El informe no ahonda sobre las actividades extractivas que no cesaron en el país, pero sostiene: “En 2016, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) analizó los problemas emergentes globales desde la perspectiva ambiental. Este anticipó que las enfermedades provenientes de la zoonosis podían causar pandemias, con pérdidas económicas que podían llegar a los varios trillones de dólares. Dicho informe identificó, además, que el coronavirus asociado al síndrome respiratorio agudo severo (SARS) podría fácilmente causar una pandemia global, debido al tráfico ilegal de especies silvestres vivas. La actual pandemia viene a recordarnos el vínculo de la salud humana con la de la naturaleza, y la importancia de mantener el equilibrio de los ecosistemas para evitar situaciones de emergencia como la del presente. La conducta humana está llevando a una pérdida severa de la biodiversidad, cambiando la interacción animal-humano y distorsionando los procesos del ecosistema que regulan la salud planetaria y controlan muchos servicios de los que dependemos. En un país cuyo índice de urbanización asciende a casi el 95% de la población, es importante destacar que recientes estudios globales indican que los mayores índices de mortalidad por COVID-19 se dan en las ciudades con los peores índices de calidad del aire”.

Cambio de paradigma

La conclusión de la ONU es que la respuesta del Estado necesitará ser “multidimensional, amplia y coordinada”, para tener en cuenta a la diversidad de sectores y grupos poblacionales que componen la sociedad argentina: “Un cambio de paradigma para que las políticas integrales y sistémicas, como el caso de esta pandemia lo exige, no se implementen por ministerios o “carteras” de estructuras temáticas, sino que entiendan y en consecuencia actúen de forma transversal. Si bien la pandemia es una crisis sanitaria, su abordaje, como bien explica este informe, no depende solamente del Ministerio de Salud, sino que debe ser encarado por un comité multidisciplinario de expertos/as”.

Y cierra: “Todo lo que hagamos durante esta crisis y después de ella deberá centrarse en la construcción de economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, y que sean más resistentes a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros desafíos mundiales a los que nos enfrentamos. Lo que el mundo necesita ahora es solidaridad. Con solidaridad podemos derrotar al virus y construir un mundo mejor”.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Portada

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasItuzaingó: los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa

Derechos HumanosHace 4 semanas

Derechos HumanosHace 4 semanasA 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasMendoza en caravana hacia la capital provincial contra el proyecto minero San Jorge

ComunicaciónHace 2 semanas

ComunicaciónHace 2 semanas19 y 20 de diciembre: La crónica que nos parió

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasEncuentro a la hora del té: Hebe de Bonafini, Chicha Mariani y una reunión para hacer historia