Nota

Nueva moneda cooperativa para intercambiar producción sin psicosis inflacionaria

El lema en los billetes es: “La cooperación supera a la competencia”. Este sábado 1° de octubre será presentada la Moneda de Intercambio Argentina (MIA) un mecanismo de pago creado por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas para el sector autogestivo y quienes quieran sumarse. El evento ocurrirá de 12 a 19 en la Cooperativa El Mercadito (Cnel. Ramón Falcón 2714, Flores, Buenos Aires) con la presencia de las propias cooperativas y sus productos, feria gastronómica y números musicales.

El MNER plantea el lanzamiento de la moneda como una propuesta que «apunta a fortalecer a empresas, trabajadores y trabajadoras, y productores de la economía popular, a partir del intercambio de productos y servicios».

En esta nota de la revista MU Eduardo Murúa (Director de Políticas de Inclusión Económica) explica cómo funcionará la MIA, el vigente antecedente suizo de una moneda cooperativa y otros proyectos que vislumbra frente a la crisis: sustitución de importaciones y una ley para consolidar a las cooperativas sin patrón. Datos de un proyecto que busca, entre otras cosas, que la vida sea más productiva y más llevadera. Por Sergio Ciancaglini.

El actual Peso argentino cumplió 30 años. Nació el 1º de enero de 1992 como equivalente a 10.000 australes y a un dólar, cuando gobernaban personas que hicieron y deshicieron demasiadas cosas.

Hoy el Peso argentino sirve para comprar dos banditas elásticas mientras se estira la inflación. O un tercio de sobrecito de azúcar que se puede diluir en 1,33 gramos de café, o en la realidad. Alcanza, cash, para dos (2) fósforos, seres de la familia de lo efímero, 0,7 gramos de asado, 0,2 gramos de dentífrico, 0,8 gramos de tarta vegana, 3,4 centímetros de papel higiénico, 6,25 mililitros de leche (120 gotas) si es que eso que venden en los súper es leche; la misma cantidad de agua embotellada, 1,5 gramos de yerba, 3 gramos de pan, 1,2 milímetros de cigarrillo, el 1,30 por ciento de una medialuna. Es un mercado molecular, una moneda subatómica destinada al nanoconsumo, y no se sabe si las cosas serían mejores o peores de otro modo, aunque siempre conviene estar en alerta. Al salir esta MU a la calle es posible que las proporciones aquí detalladas se hayan convertido en micropartículas aún más imperceptibles.

“La moneda no vale nada. Entonces dijimos: cuando nos sacaron las fábricas, las recuperamos. ¿Nos sacaron la moneda? Vamos a recuperarla. Hagamos nuestra propia moneda”.

Así lo relata el Vasco Murúa (su nombre de pila, casi fuera de circulación entre quienes lo conocen, es Eduardo). Es fundador del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y todo lo que logró esa organización en base a desesperación por salir del desempleo, inteligencia y tozudez, hizo que el actual gobierno designara a Murúa en el Ministerio de Desarrollo Social como Director de Políticas de Inclusión Económica dedicado en la práctica al sector de empresas sin patrón (por su mecanismo horizontal de funcionamiento). Son más de 400 y el lanzamiento del Renacer (Registro Nacional de Empresas Recuperadas) permitirá confirmar que involucran a unas 18.000 personas demostrando que es posible trabajar con una lógica diferente de producción y de relaciones.

Más allá de su rol como funcionario, describe al Estado como colonial, o como “estúpido, bobo y maligno” al hacer cosas como haber subsidiado a las corporaciones vía ATP durante la pandemia con la mitad de los salarios, incluso los altos, “mientras a nuestro sector le entregaban planes Potenciar Trabajo que eran la mitad de un salario mínimo”. Ese apoyo fue importante (todo lo es para las cooperativas de trabajo), pero a la vez fue percibido como casi una limosna por lo que Murúa cuestionó: “No nos ven ni nos escuchan, siento que hay una subestimación con respecto a nuestros compañeros”.

Desde fines del siglo pasado el MNER es uno de los grupos que reunió a experiencias obreras conformadas como cooperativas de trabajo que se hicieron cargo de las empresas en las que trabajaban frente a la quiebra, vaciamiento y/o fraudes perpetrados por las respectivas patronales. La marca de agua del movimiento, su hilo de seguridad, es una trilogía de acciones: Ocupar, Resistir y Producir.

Y esta novedad con forma de billetes implica otras tres palabras: Moneda de Intercambio Argentina, MIA.

Mujeres trabajando

«Veníamos estudiando el tema desde hace años, como necesidad de tener una moneda para intercambio dentro de la economía popular” explica Murúa.

La idea tiene alcances simbólicos y también políticos: “El Fondo Monetario Internacional (FMI) controla la economía, incluso no te deja emitir y en esa discusión sobre la emisión está uno de los impedimentos para crecer. Si el Estado capitalista no facilita desde la emisión la producción y el consumo del pueblo, entonces que emita el pueblo. Lo proponemos desde un sector humilde que son las empresas recuperadas pero es una idea que dejamos abierta, no queremos hegemonizarla. Es una forma de plantear que hay otras formas de construir otros mercados”.

Los billetes son de dos denominaciones. El de 500 MIA (equivalente a 500 pesos, al menos por ahora) es azulado, con la imagen de una persona haciendo un trabajo metalúrgico de soldadura. En el reverso se ve el mapa argentino rodeado de manos entrelazadas bajo una frase: “La cooperación supera a la competencia”. Al logo del MNER, y la denominación “Moneda MIA” se agregan dos palabras: “Bien común”.

El billete de 1.000 MIA tiene rasgos similares pero se diferencia por su color verde y en el frente muestra a tres mujeres trabajando con barbijos. Son de la sección empaque de la Cooperativa Mielcitas Argentinas de La Matanza –recuperada bajo la oscuridad macrista– en la que 66 de las 88 personas que se hicieron cargo de la producción son mujeres sin patrón: el billete es un reconocimiento impreso y expreso a quienes lograron imponerse a la destrucción del trabajo.

¿Cómo funciona?

La experiencia ya está en marcha con un plan piloto entre algunas cooperativas como Farmacoop (antes Roux Ocefa, primer laboratorio recuperado del mundo), y Recoop, distribuidora mayorista de producciones de empresas recuperadas, principalmente comestibles (yerba, aceite, quesos, dulces, pastelería, embutidos, entre muchas otras ofertas) y también sanitarios (alcohol, barbijo, cremas), o de línea blanca, acumulando más de 350 productos.

Explica Bruno Di Mauro, de Farmacoop: “Distribuimos para empezar 1.000 MIA a cada uno de los 45 integrantes de la cooperativa, que pueden comprar en Recoop y en una red de unos 50 mercaditos barriales que se está expandiendo cada vez más. La ventaja es que en Recoop pueden comprar a precio mayorista. Con las MIA que recibe, Recoop hace compras a Farmacoop. Entonces el mecanismo se va haciendo más fluido y se incentiva la compra al propio mercado cooperativo. Y cuando ves que un queso o cualquier otro producto hecho por las cooperativas encima es mejor que lo que te venden afuera, empieza a cambiar todo”. Otra idea: “Fidelizar a los proveedores que compran productos en empresas recuperadas para que se vayan sumando a la dinámica. No queremos que quede solo en el intercambio entre cooperativas, sino que pase fuera de las recuperadas para que comercios o empresas compren en Recoop con MIA”.

Bruno describe una posible ventaja de esta idea: “En momentos de escasez de circulante no nos veríamos tan afectados, podríamos financiarnos con este sistema. Estamos hablando de la moneda, que es un símbolo máximo del capitalismo como forma de intercambio. Pero la MIA puede reforzar un concepto de economía circular dentro de la economía popular, empezar a apropiarnos más de mecanismos que nos permitan autonomía e independencia. Si te agarra una etapa como el macrismo, no tenés un peso, te pagan a 90 días y no podés bancar ese desfasaje. Tener una moneda propia te permite financiarte, seguir consumiendo y hacer girar la rueda”.

Murúa: “La oferta de productos va a ser cada vez mayor, incluso de empresas privadas, con dos objetivos: potenciar la demanda de las empresas, y bajar el costo de vida de nuestras compañeras y compañeros”. El sistema va a funcionar en el arranque como un aumento en los retiros (los ingresos de los cooperativistas). “Yo no lo planteaba como aumento. Decía: a quien cobre 50, hay que darle 45 y 5 en MIA, ya eso es un beneficio porque con la MIA tiene más poder de compra. En cualquier caso, habrá que ir despacio para no tener inconvenientes porque esto no es común, nunca lo hicimos. Pero tenemos mucha confianza”.

Dice Murúa que el caso que más lo impulsó a pensar la nueva moneda nació en Suiza, con la experiencia del Wir, moneda que funciona desde 1934 a partir de Wirtschaftsring-Genossenschaft (Cooperativa del Círculo Económico) que se maneja con pequeñas y medianas empresas y creó además el Wir Bank. Wir significa “nosotros” en alemán. Tiene 50.000 miembros, realiza el 17% de los negocios de Suiza, tiene ingresos anuales de 1.500 millones de euros y el intercambio en esa moneda abarca entre el 1 y el 2% del PBI de ese país. “No estoy inventando nada” ríe Murúa, “pero el Wir te muestra hasta dónde puede llegar una propuesta bien fundada”.

Duda. Mucha gente puede pensar que el mundo del trabajo no tiene que meterse con las autopercibidas “ciencias económicas” y menos aún crear una moneda, pero siempre ocurrió lo mismo con las empresas recuperadas. Parecía absurdo que obreras y obreros sin conocimiento de gestión, marketing, administración, liderazgo, pudieran hacerse cargo de las empresas muertas, revivirlas como con un desfibrilador de ideas y acciones, ponerlas en marcha, y que pese a los hundimientos de los últimos años estén aquí, de pie y generando trabajo. Donde fracasaron los empresarios y gobiernos de todos los signos, triunfaron estas experiencias.

Al mismo tiempo el universo está plagado de economistas de supuestas “escuelas”, ortodoxos o heterodoxos, oficialistas, opositores y reversibles, haciendo sus negocios a través del panelismo televisivo, el asesoramiento y/o ocupar ministerios y situaciones de poder. Como pontífices de la actualidad y/o “celebrities” solo se vieron levemente amenazados durante la cuarentena por los infectólogos. Pero la realidad económica continúa ensimismada por la incertidumbre y la descomposición que cualquiera percibe en un mundo cada vez más desigual, concentrado y en posible vía de autodestrucción (ambiental, climática, social) casi como única idea de “desarrollo”.

Tal vez la MIA esté simbolizando otros caminos (la cooperación supera a la competencia) para una propuesta modesta y a la vez transformadora: que la vida cotidiana sea más llevadera.

Lo que viene

Murúa considera que todo este proyecto es legítimo “pero lo estamos estudiando a fondo porque sabemos que nos van a atacar, como siempre. Estamos acostumbrados a transformar la legitimidad en legalidad. Queremos que el pueblo tenga capacidad de trabajar, producir y consumir, lo que además va a generar más trabajo y más organización”.

Mirada sobre el presente: “Estamos en una fragmentación y una desmovilización frente al poder internacional y al local. Cuando ven a la gente muy enojada, te dan unos pesitos, un bono, un plan, para aguantar un poco más. Si no salimos de esa lógica, no salimos. No tenemos soberanía industrial, ni monetaria, ni alimentaria.Desde la dictadura para acá, este es un Estado que no pudimos cambiar, que acepta lo que quiere el poder mundial, sean norteamericanos o chinos: que vivamos de la sojita y de las vaquitas, con una renta extraordinaria que generan nuestro pueblo y nuestra tierra y que se va por un tubo con las exportaciones y la fuga de capitales”.

¿Y qué se siente ser parte de ese mismo Estado? “Estamos acá como producto de la debilidad de mi organización y de toda la fragmentación del pueblo. Si hubiera lucha en la calle, no estaríamos participando dentro del Estado. Lamentablemente, lo poco que alcanzamos a hacer para las recuperadas ya es más que lo que hicieron los anteriores gobiernos en 22 años”.

Sobre los movimientos sociales: “Lo que plantean en varios casos es que salir a reclamar, a confrontar, no nos llevaría a una mejora en la vida de la gente, sino a más caos con respecto a las grandes estructuras internacionales. Como diciendo: ‘che, no la pudramos, que después no estamos a la altura de conducir lo que pase’. Yo estoy convencido de que hay que seguir en la calle y discutiendo mano a mano las políticas con el Estado. Hasta en pandemia había que hacerlo. Si lo hubiéramos hecho, me incluyo, el gobierno podría haber negociado mejores condiciones con el FMI”. Diagnóstico: “Sabíamos que íbamos nuevamente a un divorcio total entre el pueblo y la clase política. Cuando intentamos juntar dirigentes sindicales, sociales, políticos, nos fue mal. Por las buenas, uno podría decir que ‘no hay coincidencias’. Por las malas sería: ‘Estoy cómodo, no me comprometo, negocio, y me hago el distraído’. Como pasó con tantas dirigencias y diputados que se quedaron piolas entre 2015 y 2019, y después con la pandemia. Entonces la derecha aprendió y se está llevando un pedazo del descontento social que acumulábamos las organizaciones populares. La derecha habla boludeces, pero concentra esa bronca hacia la clase política y el Estado”.

¿Y frente a eso? “Tratamos de discutir las nuevas formas de trabajo y decimos que así como recuperamos las fábricas podemos demostrar que con la autogestión, planificación del Estado, y el conocimiento de las universidades, podemos hacer un proceso de sustitución de importaciones y convertirnos en lo que alguna vez fuimos, un país con soberanía, con recuperación en serio de puestos de trabajo. Y podríamos ahorrarnos en dos años el 50% de los dólares que se van con importaciones chinas o de otros lugares. El Estado sabe qué se importa. Si investigamos cómo se hace ese producto, podemos armar empresas de autogestión gracias a que la tecnología está cada vez más barata. Ya hicimos estudios: en 14 meses se paga esa inversión en maquinaria. Y podemos competir en los precios porque no somos empresarios que quieren renta o plusvalía, sino que lo que buscamos es generar trabajo. Eso cambiaría totalmente al país”.

Murúa tiene una angustia: “Desde la dictadura hasta hoy no hemos podido tener una dirigencia que no se equivoque tanto. Pero si el año que viene el pueblo se equivoca como en 2015, yo creo que es una catástrofe”.

Mientras percibe que nada se moviliza demasiado, salvo la bronca y la fragmentación, el MNER avanza no solo con la nueva moneda y el debate sobre sustitución de importaciones, sino una Ley de Recuperación de Unidades Productivas que termine con la inseguridad jurídica de las actuales y futuras empresas recuperadas. El acto principal se hizo en Aceitera La Matanza a comienzos de mayo con la presencia del presidente Fernández. El proyecto establece la expropiación de las empresas quebradas o vaciadas y su cesión a las cooperativas.

Murúa: “Es una Ley que no perjudica a nadie, porque vamos a compensar los créditos que tiene el Estado en la quiebra, y los créditos que tienen trabajadoras y trabajadores. Y nos vamos a quedar con la empresa para producir mientras exista la cooperativa. Todos los espacios que no usemos para la producción, como siempre, serán para generar escuelas técnicas, bachilleratos populares y cultura”. Las empresas recuperadas siguen siendo fábricas de productos, de servicios, de nuevos modos de organización y de producción, de ideas y hasta de monedas. Al Ocupar, Resistir y Producir le agregan otro concepto altamente filosófico: la creatividad. “Ya aprendimos que si no creamos, ahí sí que estamos en el horno”.

(Esta nota fue publicada originalmente en la revista MU de mayo 2022)

Ley de explotación laboral

Conste en actas

lavaca.org

Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org

A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.

A las 12:50 se fueron.

El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.

A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.

En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.

La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.

A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.

A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.

A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.

Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi

A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.

“Somos los obreros, la base de este juego

en el que siempre pierde el mismo.

Un juego bien pensado en el que nos tienen callados

y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”

Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org

A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.

PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.

Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.

Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

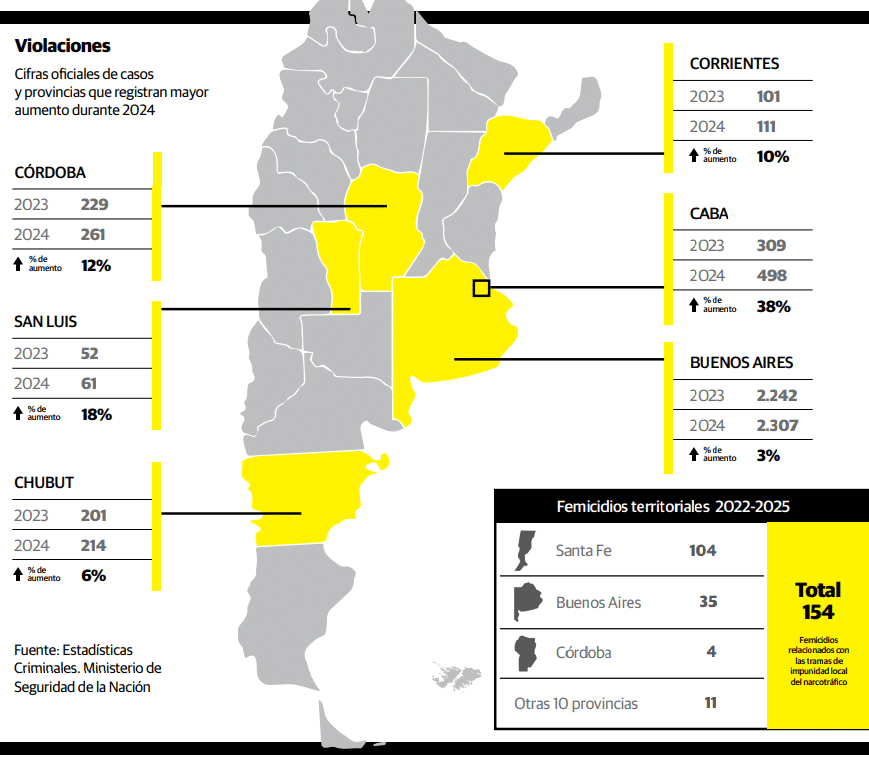

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

IndustricidioHace 5 días

IndustricidioHace 5 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

IndustricidioHace 2 días

IndustricidioHace 2 díasQuebró Aires del Sur: los trabajadores y la UOM ocupan la fábrica, y el intendente denuncia 10.000 empleos perdidos en Rio Grande

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados