CABA

Un winner

Empresario modelo del modelo. Es presidente de una de las cinco empresas que lidera el ranking de exportaciones y legislador oficialista. Controla un pueblo, al sur de la provincia de Córdoba, en el que para vivir hay que someterse a una investigación policial. Compañero de Domingo Cavallo, financió su lanzamiento político. Camarada de Roberto Lavagna, obtuvo beneficios millonarios durante su gestión. Fue el candidato que impuso Kichner para saldar la interna cordobesa y el ejemplo que citó Cristina para evocar la figura del empresario nacional. Su empresa bate récords de ganancias, pero recibe subsidios, reintegros, compensaciones y desgravaciones del Estado. Un ejemplo de cómo lo viejo y lo nuevo crean ese fenómeno llamado “agronegocio” que sembró la crisis actual.

Viaja en micro, come maní que suele llevar en una bolsita, quiere bajar 20 kilos, y pesa por lo menos 1.500 millones de dólares anuales en exportaciones. Otro modo de pesarlo es su declaración de bienes: 156 millones de pesos. Es uno de los símbolos del ganador en el actual modelo económico. No es un actor: los actores interpretan a un personaje en cada obra. Él, en cambio, es un elenco de personajes simultáneos en una sola y estrafalaria película argentina llamada Actualidad. Actor que está en todas partes, y sin embargo no es célebre (lo cual es sinónimo de máximo poder).

El cordobés Roberto Daniel Urquía es:

Prototipo de la burguesía nacional y multinacional, senador kirchnerista (o cristinista), sojero, multimillonario de bajo perfil, rusófilo, agroindustrial, menemista, señor feudal, exportador global, aceitero, aceitoso, liberal, rosista, financista, cavallista, estanciero, lobbysta, dueño de un pueblo, campechano, acopiador.

Es el biodiesel, el girasol, el maní, el ferrocarril, la aduana propia, la patria contratista, los silos, la patria privatista, el puerto propio, la patria financiera, la rosca política, el management empresario internacional, el cultivo, la depredación.

No sufre dicotomías: puede ser a la vez el campo y el gobierno. Pero cuando el Gobierno denuncia a los productores, no se refiere a él, que además puede ser la industria, el transporte y las finanzas. Lo local y lo global. El Banco Mundial e Irán.

Es la alfombra roja. Y lo que se barre debajo. Es la explosión de una universidad, y de lo público.

Es pizza, champán, cordero patagónico y mentitas.

Urquía es resistente a todos los gobiernos, ministros y políticas, que lleva en la bolsita como maníes. Y está dotado de los anticuerpos que le han permitido crecer en todos los suelos, bajo cualquier clima.

Según todos los indicios, Roberto Daniel Urquía es transgénico.

Cómo funciona

Aceitera General Deheza (AGD), la obra cumbre de la familia Urquía, es parte de un club de gigantes económicos que han logrado el objetivo de redistribución de la riqueza, pero al revés: se trata de la dinámica de grupos que reunen lo viejo y lo nuevo, concentrado y poderoso, en alianza y/o complicidad con gobiernos y funcionarios de turno, que obtienen porciones crecientes de la torta de riqueza que generan la vida en sociedad y las actuales condiciones internacionales y locales de los mercados. Contar su historia no significa convertir a agd –o a Urquía– en protagonista excluyente, sino en una biopsia de esta época.

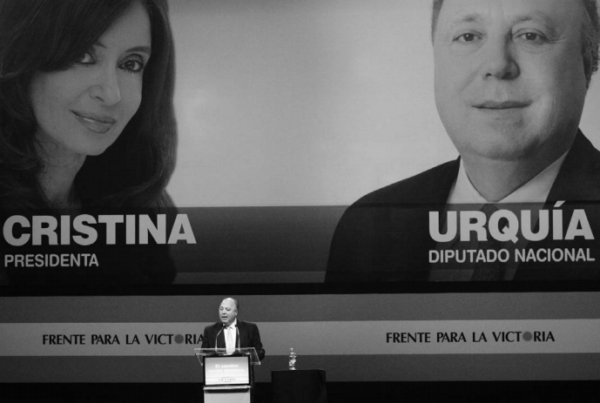

Si uno se guía por los diarios, Urquía sería un fusible de ciertas internas políticas. Fue pieza de negociación entre Néstor Kirchner y José Manuel de la Sota: Kirchner reconoció el supuesto triunfo de Juan Schiaretti como gobernador cordobés (mientras Luis Juez bramaba denunciando fraude) a cambio de incorporar a Urquía como primer candidato a diputado en las elecciones nacionales. Luego, la ya presidenta Cristina Fernández le pidió que no asumiese como diputado y se quedase en el Senado. Ahora es presidente –nada menos– de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Su primer proyecto en ese rubro tiene un valor incalculable: la concesión de una aduana para sí mismo, para su propia empresa, en su propio pueblo.

Pero la gran clave de agd para llegar a su magnitud actual está en otros lugares, y puede llamarse –en términos económicos– “integración vertical”: el mismo grupo empresario maneja toda la secuencia de su propio negocio, desde la propiedad y arrendamientos de campos, producción de materia prima, industrialización, investigación, transporte y comercialización interna y externa, ganando en cada tramo del negocio, desmalezando competidores y consolidando su situación. Pero todas estas palabras pertenecen a los economistas. La verdadera “integración vertical”, incluye al lobby político, los juegos del poder, y la siempre vigente tecnología de la influencia para que los funcionarios –más allá de todo discurso– cumplan un rol potenciador y funcional a estas corporaciones.

¿Cómo es esa cadena de integración vertical? Estos son algunos ejemplos y datos que podrían ampliarse hasta lo enciclopédico.

Tierra y materia prima. Emporios como agd (y Cargill, Molinos Río de la Plata y tantos más) tienen sus propios campos para producir. agd posee no menos de 200.000 hectáreas: soja, maní, girasol. Urquía además tiene cerdos, pollos, todo lo que pueda criarse, y una estancia Santa Eufemia, donde le hizo un asado homenaje a Domingo Cavallo cuando cayó el gobierno de De la Rúa. Pero el volumen de sus negocios (se calcula que exporta por valor de 1.500 millones de dólares anuales) le permite salir a buscar campos que alquila al doble de su valor. Los productores medianos y chicos no pueden competirle. ¿Qué gana agd? En el volumen de sus negocios, compra insumos a precios bajos, se queda con mayor producción y elabora aceites que tienen pocas retenciones, con lo cual multiplica su ganancia. También puede comprar soja, girasol o maní a otros productores, pero a precios que impone agd: las propias retenciones hacen que los productores le vendan a menos precio. La tonelada de soja a 300 dólares se vende a 165. El negocio se va concentrando cada vez más. Allí radica una de las claves de la protesta de los pequeños y medianos productores, que no pueden competir y quedan subordinados a las corporaciones, que pueden exportar sin que las retenciones afecten la rentabilidad.

Recursos. Tras el default, agd fue la primera empresa argentina que obtuvo préstamos de la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) por más de 160 millones de dólares, y con el valor del dólar más que triplicado internamente. La Corporación es la que alienta y favorece todos los proyectos mineros, pasteros, extractivos y de monocultivos en el continente, y se transformó en socia de hecho de agd. Con precios internos aplastados, créditos internacionales, dólar alto y el boom de las exportaciones oleaginosas, la redistribución de la riqueza hacia grupos como agd fue descomunal.

Transporte. agd fue de las beneficiadas con las privatizaciones menemistas. Domingo Cavallo ya en 1992 (Menem Presidente) le concesionó el ferrocarril Nuevo Central Argentino, que tiene a su cargo los trenes del ex Mitre y de la propia agd. Tal vez fue un reconocimiento a la colecta previa que habían efectuado en la Fundación Mediterránea (Urquía es miembro activo) por iniciativa de José Manuel De la Sota, de unos 3 millones de dólares destinados a que Cavallo encabezara las listas de diputados justicialistas en tiempos de Alfonsín. La concesión del ferrocarril dura “apenas” hasta el año 2022, con opción a diez más. Esto le permite a la empresa no pagar flete, pero cobrarle a los productores por el mismo. Por ese negocio recibe subsidios del Estado, por ejemplo, en el precio del gas oil. agd debe el canon de 60 millones de pesos, pero el gobierno se lo refinanció a 15 años, a la vez que aceptó contribuir con la empresa para mejorar el servicio. El Estado va a aportar 194 millones de pesos reales. La empresa declara que su aporte será de 114 millones. Ella misma será la única que auditará la parte de la inversión que ella misma realice.

Almacenamiento. agd captó que otra llave de poder estaría en el acopio, ya que el 80 % de los granos deben almacenarse antes de poder ser comercializados. Contar o no con almacenamiento propio implica cambios importantes en el destino de las ventas de los granos y la capacidad de negociación de los precios. Una especie de peaje que le cobra a los demás y que a la vez no paga. Los que no tienen capacidad de almacenamiento, reducen su poder de negociación ante los exportadores. El acopiador se ha convertido en una válvula de todo el negocio. De 6 silos que tenía en 2001, Urquía pasó a 30 complejos de silos en siete provincias, que le permiten almacenar 2,75 millones de toneladas de granos.

Gas. Urquía se hizo de la totalidad de transporte de gas del consorcio gecor. Todo va a parar a Terminal 6, planta de AGD instalada en Puerto San Martín, Sana Fe. La Unión Industrial de Córdoba, frente a la maniobra, debió gestionar la posibilidad de redireccionar 200 mil metros cúbicos diarios de gas para que las empresas puedan utilizar en el invierno. Todo a mayor costo. Algunas denuncias relacionan a gecor con el caso Skanska.

Puerto. Terminal 6 es el complejo y el puerto que posee en Santa Fe, en asociación con Bunge & Born. Allí hubo denuncias gremiales sobre presiones y maltrato a los trabajadores, y sobre falsificaciones de embarques. El gremio aceitero y la cgt de San Lorenzo revelaron, a través del relato de Sergio Barría, un trabajador despedido, el modo en que la empresa acondicionaba los tanques de embarque cereal, para que un 25 por ciento del mismo volviese a un tanque interno de la fábrica luego de quedar contabilizado por un caudalímetro, como depositado en el barco. Por otra parte, la Aduana sancionó a agd por declaraciones mal realizadas. Las sospechas sobre travesuras en las facturaciones (según convenga para pagar menos impuestos, o para cobrar mejores reintegros) son parte de la historia exportadora argentina.

Aduana. Urquía logró superar este tipo de obstáculos. Hace un mes se aprobó en el Senado la instalación de la Aduana en General Deheza. En términos prácticos, Urquía va a tener una oficina estatal en un pueblo que domina como si fuese una de sus estancias, con la posibilidad de declarar embarques y facturaciones con la libertad de un dueño de casa. La medida fue la primera que presentó como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ansiedad que demuestra de por sí el valor que Urquía le adjudica al “emprendimiento”. Sus compañeros oficialistas se incomodaron un tanto ante lo descarnado del lobby. Adjudican a otro senador la siguiente oración: “Llegó y ya se quiere llevar una aduana bajo el brazo”. Se lo demoraron sólo un par de meses. La orden desde la Casa Rosada, más algunos oficios de Urquía con su bolsita de maní, aceitaron la decisión. El propio Ñoño no estuvo en la sesión “por prolijidad”.

Subsidios. El gobierno subsidia a las grandes aceiteras el precio del producto. agd vende en el mercado interno apenas el 8 por ciento de su producción, pero el Estado (esto es: la sociedad) le paga la mitad del precio al público a la empresa más importante de capital nacional y la principal exportadora internacional del rubro (50 países). Aún con el precio subsidiado, ante cada cimbronazo local todo se argentiniza, y empieza el desabastecimiento de aceite. El sector agroindustrial recibe compensaciones estatales por 1.500 millones de dólares (2007). El 36% de ese dinero se concentra en cinco empresas. agd es una de ellas. Sólo en 2008 agd lleva recibidos 85.7 millones en compensaciones.

Fideicomisos. Empresas como agd consiguen más fondos al emitir fideicomisos. Agroaval – el fondo de agd- funciona como captador de inversiones para incrementar el potencial de la empresa, ofreciendo tasas de interés superiores a las bancarias. En la última de sus versiones captó 12 millones de dólares. Sobre este punto, conviene recordar que el negocio financiero trasladado a la producción agropecuaria no paga ni iva ni Ganancias ni Ingresos Brutos.

Desgravaciones. El régimen de promoción de inversiones que supuestamente destinaba 1.380 millones de pesos a las Pymes e industrias manufactureras, fue a parar en un 96% a 10 proyectos. En ese top ten, holdings como Aluar, Siderar, ypf o Cargill, entre otros, acompañaron a agd. Se supone que este incentivo fue para crear empleo. Pero por cada 283.495 pesos que recibieron estas empresas, crearon un (1) puesto de trabajo. Total de puestos creados: 3.900. Lo que se consiguió, sí, fue una mayor concentración de la economía, ya que las empresas beneficiadas eran las que tenían los mayores niveles de rentabilidad en ese momento (25% de utlidades sobre ventas, contra el 8% de las Pymes). Detalle fascinante: agd creó exactamente 15 puestos de trabajo en su planta de maní pelado. Otro: el 71 % de los proyectos aprobados fueron de empresas que tenian como consultora a Ecolatina, que había sido propiedad del entonces ministro Roberto Lavagna. agd a la cabeza.

Investigación. Mientras agd invertía 6 o 7 millones de dólares en acondicionar una planta de acopio en Tucumán, destinaba apenas 35.000 dólares en investigación. Eso fue lo que pagaba para poner en marcha investigaciones poco claras en la Universidad Nacional de Río Cuarto, haciendo trabajar para sí a la universidad pública en condiciones de inseguridad de la República de Cromañón, que provocaron la explosión de 13 bidones de hexano y la muerte de seis personas, en diciembre de 2007.

Biocombustibles. agd se lanzó de lleno al negocio. Ecofuel funciona en Terminal 6, asociada también a Bunge & Born. Ya tiene capacidad para 200.000 toneladas anuales de producción, también subsidiada. Pronto el biodiésel representará magnitudes de exportación superiores a los vinos y los lácteos juntos, mientras siguen achicándose no ya sólo los bosques sino las superficies agrarias dedicadas a la producción de alimentos. Ahora, Urquía apuesta a la producción de colza transgénica como base del futuro biocombustible. Curiosidad: las colza quedó a salvo del terremoto de las retenciones.

Estas son apenas algunas pistas para entender la integración vertical. Comprar insumos baratos, adueñarse de la materia prima, no pagar transporte ni acopio, declarar negocios sin excesivos controles, llegar a las oficinas del poder que hagan falta, conseguir subsidios para cada tramo de la actividad. A esto, curiosamente, se lo llama “iniciativa privada”. Urquía es un buen lector de diarios. Mira las polémicas a favor o en contra del campo, a favor o en contra del gobierno, y calla. Cuando no tiene maní compra mentitas, aunque sean las de Arcor.

El liberal rosista, y el oro ruso

Urquía nació en la Nochebuena de 1948, en General Deheza, 220 kilómetros al sur de Córdoba, bajo los auspicios de Capricornio. Su padre Adrián Ñoño Urquía un año después fundó Aceitera General Deheza, bajo los auspicios de sus propias obsesiones: el crecimiento de la empresa, jamás tocar un billete usado y, fuera de casa, hacer que su chofer probase la comida por temor a un posible envenenamiento. Según se sabe, los choferes sobrevivieron. “Mi padre tenía una visión descomunal para los negocios” ha dicho Urquía Jr. Tal vez eso llevó a don Adrían a convertirse en intendente de General Deheza dos veces: 1958/62 y 1973/78. El despegue definitivo de agd se produjo poco después, en 1979, a raíz de la invasión soviética a Afganistán y el bloqueo mundial de cereales que Estados Unidos le impusieron a Moscú. El único país del mundo que rompió ese bloqueo fue la Argentina, cuya dictadura ya venía teniendo inmejorables y paradójicas relaciones con la Unión Soviética, mientras los genocidas declaraban combatir “el marxismo internacional” secuestrando, matando, torturando y haciendo desaparecer miles de personas (la contrapartida soviética fue la ausencia de críticas a la Junta Militar, y la actitud del Partido Comunista Argentino que callaba incluso ante la muerte de sus propios militantes). Aceitera General Deheza y el consorcio holando argentino Nidera se convirtieron en los principales exportadores de trigo a la Unión Soviética, que agradecía pagándolo al cuádruple de su valor internacional. La relación se mantuvo durante años. Ya caído el comunismo el viceministro ruso Alexander Rustkoi, viajó personalmente a General Deheza para agradecer a la familia Urquía el apoyo de agd al presidente Boris Yeltsin, siempre tambaleando entre la pos perestroika y el vodka.

Roberto Urquía se recibió mientras tanto como contador en la Universidad de Córdoba. En 1980 tomó la presidencia del Club Acción Juvenil Tiro y Gimnasia, al poco tiempo se convirtió en concejal y en 1987 llegó a la intendencia, mientras agd crecía hasta convertirse en una de las principales exportadoras argentinas, cuestión que se consolidó durante el menemismo. Urquía pertenecía a la Unión de Centro Democrático, creada por Alvaro Alsogaray, entre otras momias conservadoras. En aquel momento se consolidó su amistad política con José Manuel De la Sota y se produjo la colecta antes mencionada para aceitar la llegada de Domingo Cavallo al peronismo, y a la Cámara de Diputados. Urquía y Cavallo habían sido compañeros de estudios en la Universidad y el entonces ministro solía visitar la planta de General Deheza. “Venía a darle consejos” dicen en el pueblo. Le dio, además, los 5.000 kilómetros de vía del Nuevo Central Argentino (que atraviesan Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe). Urquía ya tenía llegada directa a Menem. Y empezó a colgar en sus oficinas cuadros de Juan Manuel de Rosas, en lugar de escudos de la Ucedé.

Roberto, también le dicen Ñoño, fue intendente también en 1991 y en 1995, cuando logró cambiar la vida democrática del lugar; anuló la competencia electoral por la intendencia y en la sede de agd se acordó que todas las listas (radicales, peronistas y vecinalistas) irían con sus respectivos candidatos a concejales, pero lo votarían a él a intendente (como las actuales “colectoras”). Ganó con el 99 por ciento de los votos. El mecanismo rige hasta hoy, facilitándole a los vecinos la engorrosa tarea de tener que elegir a alguien.

En 1999 fue senador provincial cordobés, presidiendo la siempre poderosa Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda. En 2001 fue diputado provincial y presidente de la misma comisión de esa cámara. En 2003 se transformó en senador nacional. No fue un paso estruendoso, pero le sirvió para seguir atando influencias y negocios. Algo llamativo: preside el Grupo de Amistad con la República Islámica de Irán. La amistad tiene cuentas claras: agd es una de las principales exportadoras de aceite a Irán. En el Senado, Urquia entabló su relación con la entonces senadora Cristina Fernández, que empezó a elogiarlo en el núcleo duro de poder (le dicen “mesa chica”) que incluye obviamente al ex presidente Kirchner, a Raúl Zanini y a Alberto Fernández.

Urquía aparecía como una respuesta al dilema más moderno del peronismo: ¿quién sería, hoy, la “burguesía nacional”? La historia cuenta que Juan Domingo Perón estableció alianzas con dicha clase (el ministro de Economía de los 70, José Ber Gelbard, podría ser su último exponente notorio). La idea de un empresariado nacional entró en estado de coma tras el golpe de 1976, aunque la ilusión se mantuvo todavía durante el alfonsinismo. El menemismo rompió las ilusiones, y la trasnacionalización de la economía generó el pulular de ceo, gerentes y empleados de multinacionales, y no ya de “burgueses” propietarios criollos de empresas. Urquía pareció llenar el hueco, aunque en realidad la dinámica de su empresa es tan trasnacional como la de cualquiera de sus corporaciones colegas.

Pueblo Urquía

Tan preocupado por la seguridad como su padre, Urquía no le hace comer de su plato a nadie, y ni siquiera tiene chofer. Para él, la seguridad es no tener custodia. El humor cordobés indica que allí Urquía tiene 12.000 guardaespaldas: todos los habitantes del pueblo al que se entra con la sensación de entrar a agd, debajo de cañerías que cruzan la ruta como puentes, trasladando cereales de un sector a otro de la planta. Urquía tiene un hotel (La posada del labriego), mantiene el ranario creado por su padre (que degustaba “ranas toro” propias, sin necesidad de convidar al chofer), una galería y es dueño hasta del olor que emana de la planta de tratamiento de líquidos de la aceitera, por el que agd acusa injustamente a las ranas. La calle donde está agd tiene el nombre del viejo Urquía, que también lleva la escuela construida por los Urquía y dirigida por la esposa de Urquía. Los empresarios del lugar cuentan que agd controla el crecimiento de cada uno. “No quiere ninguna competencia”. La vida social es casi nula. De casa al trabajo y viceversa, salvo los domingos para ir a misa, con el propio Urquía presente. No hay pubs, teatros ni cines. El pueblo tiene una especie de sonido incorporado: los motores en eterno funcionamiento de la aceitera. La policía –imaginen a sugerencia de quién– instauró un “Registro de Identificación Voluntario” para toda persona que aspire a vivir en el pueblo. En medio año, 1.122 personas pasaron por allí. El registro es “voluntario”, pero el comisario Aldo Villarreal confirma que al que no va, lo van a buscar.

Los crujidos del modelo

Todas y cada una de las palabras aquí escritas pueden explicar, aunque ninguna por sí sola, cómo Urquía y agd –y otras corporaciones locales o multinacionales all uso nostro– están donde están. La historia de los últimos años aporta más datos. La caída de la convertibilidad en 2002 representó la oportunidad de oro para los exportadores. Con Eduardo Duhalde y la primera etapa de Néstor Kirchner en la presidencia (Roberto Lavagna ministro) se produjo la siguiente fórmula:

dólar alto + salarios internos paupérrimos + costos en pesos + bonanza internacional + precios cada vez mayores (en dólares) para petróleo, soja y demás – importaciones (incremento de alguna producción local, beneficiada por el dólar alto) = salida del infierno.

El modelo funcionó aceitadamente y generó puestos de trabajo, pero con una “distribución de la riqueza” bastante deforme: los descomunales enriquecimientos de las empresas y de las propias arcas gubernamentales tuvieron como reflejo en la vida práctica el empleo precario, bajos salarios, planes sociales miserables. Pura “doctrina del shock” diría Naomi Klein: luego del electro shock económico menemista, coronado por la Alianza en 2001, hasta lo miserable era mejor que la nada. La “redistribución de la riqueza” sonó parecida a la “teoría del derrame” de los tiempos menemistas, según la cual el enriquecimiento de los grandes termina salpicando a los que están abajo, cual si vieran llover dinero sobre sus cabezas (no fue exactamente riqueza lo que cayó sobre la sociedad).

Pero esta felicidad de dentífrico empieza a padecer caries. Las empresas comenzaron a tener ganancias estrambóticas. Sólo este año va a haber un récord de 63.500 millones de dólares de exportaciones. Como siempre, la mayor parte queda en el exterior, lo cual ya da una pista sobre las entrañas del modelo, y dónde va a parar la redistribución de la riqueza. Pero los dólares que se ingresan al país, bajan el precio de la moneda norteamericana. El Banco Central compra dólares para que el precio no caiga, y siga la fiesta exportadora, pero al hacerlo introduce pesos en el mercado. Así, hay más dinero circulando, y los precios empiezan a aumentar, como cualquiera puede percibir. Al colarse la inflación, empieza a sacudirse el modelo porque los exportadores pasan a tener costos internos mayores y ya no son tan competitivos. Además, todos los meses se verifican aumentos de las importaciones de casi un 20%, lo cual empieza a afectar a textiles, automotrices y otras empresas que trabajaban protegidas por el dólar alto. En este marco, los relativamente pequeños acomodamientos salariales hacen que los empresarios dejen de contratar, o lo hagan en condiciones aún más precarias. Y para redondear, con la crisis financiera internacional, hay más capitales que huyen de los bancos y se vuelcan a inversiones especulativas y prometedoras: edificios o soja. La concentración implica además desempleo en el campo y las ciudades, crecimiento de la pobreza, monocultivo masivo, desforestación, desindustrialización y todo un modelo de hacer y deshacer que no suele actuar por las buenas.

Ñoño Urquía es senador nacional, lo que indica, entre otras cosas, en qué estado está el llamado sistema representativo. ¿A quién representa gente como Urquía?

Dicen que ha logrado superar airosamente estas semanas conflictivas, pese a que le hicieron piquetes en sus trenes, le derramaron en las rutas el girasol y el maní de sus camiones, y lo acusaron de ser un símbolo de un modelo que parece crujir. Posiblemente lo tome a bien, porque memorizó libros de management, y cree que todo desafio es una oportunidad. Lo que mejor cruje para él son los maníes que mastica con serenidad, mientras espera el resultado de la próxima cosecha de todo lo que ha sabido sembrar.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 3 semanas

PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 2 días

Muerte por agrotóxicosHace 2 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”