CABA

Punto inicial: el juicio a las Juntas en tiempo presente

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias, el periodista de MU repasa escenas, revelaciones y contexto del juicio por un crimen masivo cometido desde el Estado, tema reabierto a partir del estreno de la película Argentina, 1985. Los testigos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. La proyección de esa historia pensando en las violaciones de los derechos humanos del presente. Por Sergio Ciancaglini.

Lo imposible empezó a ocurrir a las 15.15 cuando entraron de a uno, en hilera, Emilio Eduardo Massera, Eduardo Viola, Basilio Lami Dozo, Leopoldo Galtieri, Orlando Agosti, Isaac Anaya, Rubén Graffigna, Armando Lambruschini y Jorge Rafael Videla.

Tres generales y ex presidentes, tres almirantes, tres brigadieres. Todos de ajuar militar salvo Videla y Galtieri, uniformados de traje gris. Dos sonreían –Massera y Lambruschini– por causas desconocidas.

El lugar: la sala de audiencias de la Cámara Federal en Tribunales, de 20 metros de largo por 10 de ancho, revestida de madera oscura con pisos de roble, un gran vitraux, y unos artefactos fuera de estilo: spots y dos cámaras de televisión. Era el 11 de septiembre de 1985. El juicio había comenzado en abril, pero era la primera vez que los acusados debían estar allí, en un largo banco de madera, escuchando la acusación del fiscal Julio Strassera y su adjunto Luis Moreno Ocampo.

Presencié la escena desde el palco de periodistas, acreditado para cubrir el juicio para el diario La Razón que en ese momento dirigía Jacobo Timerman. Tenía a Videla de perfil a unos tres metros, de frente a los jueces, de espaldas al público. Massera había quedado a unos 7 metros.

El silencio espeso se quebró a las 15.16, cuando el secretario de la Cámara Juan Carlos López (25 años) se acercó al micrófono y dijo: “Señores, de pie”. Lo hicieron unas 200 personas que conformaban el público en la sala y las dos galerías altas. Y los procesados. Entraron los jueces Arslanián, D’Alessio, Torlasco, Valerga, Gil Lavedra y Ledesma. Lo imposible estaba ocurriendo: estaban ante la justicia quienes habían sido amos del poder y de la economía, de desapariciones y de fantasmas, de vidas y de muertes.

Videla había sido presidente hasta 1981, luego Viola hizo lo suyo durante pocos meses hasta que Galtieri se apoderó de la Rosada pasando de “general majestuoso”, según el gobierno de Ronald Reagan, a responsable (o irresponsable) de una guerra trágica.

Los jueces tenían detrás suyo un crucifijo que representa a una antigua víctima de torturas, y un lema en el vitraux, “Afianzar la justicia”, tomado de un texto de no ficción llamado Constitución. Nadie hubiera apostado a que semejante escena ocurriría: dictadores juzgados en democracia por jueces civiles, por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos desde el poder y la clandestinidad.

Cómo se llegó

Hay quienes piensan que la Causa 13 comenzó en diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia y firmó el decreto 158 ordenando el juzgamiento de las tres primeras juntas militares.

Pero tal vez todo lo que derivó en el juicio había comenzado mucho antes. Al crearse grupos como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas en 1976. O, por ejemplo, el 30 de abril de 1977, cuando 14 mujeres se reunieron en la Plaza de Mayo para reclamar por la desaparición de sus hijos e hijas. Pronto las llamaron las madres locas, a las que se sumaron las abuelas y otras locas y locos censurados e ignorados que eran quienes mejor reflejaban la única forma de cordura durante aquel crimen socioeconómico autopercibido como “proceso de reorganización nacional”, que Rodolfo Walsh definió como “miseria planificada” en su Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar.

Esas mujeres expresaron las primeras resistencias a la muerte, y el reclamo de justicia. Su desesperación quedó latiendo mientras demasiada gente prefería mirar para otro lado por miedo, desinterés, ignorancia. O por cosas peores. En el silencio, apenas corrían rumores sobre alguien que ya no estaba, sobre un allanamiento, sobre los Ford Falcon militares y sus cacerías nocturnas (el 62% de las desapariciones ocurrieron de noche, según revelaría el Nunca más). Había noticias ínfimas en algún diario sobre fusilamientos, o masacres adjudicadas a la guerrilla que la gente no terminaba de creer, como la de los curas palotinos. En 1978 las Madres pudieron contar la verdad a periodistas extranjeros que llegaron para el Mundial. Sobrevivientes de los centros clandestinos y organismos internacionales denunciaban lo que ocurría en el exterior. En 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Había colas de familiares yendo a relatar su angustia mientras los medios comerciales se sumaban a la campaña de la dictadura: “Los argentinos somos derechos y humanos”. Había que aprender a leer al revés. La CIDH visitó cárceles, centros clandestinos de detención, y difundió internacionalmente las denuncias, pero en el país se publicaba poco y nada. En 1980, otra sorpresa: el Premio Nobel de la Paz se le otorgó al argentino Adolfo Pérez Esquivel, que había denunciado en el exterior lo que pasaba y a su vez había sido secuestrado, torturado y luego “legalizado” como detenido a disposición del Ejecutivo. Los militares decían que todo se trataba de una “campaña antiargentina”.

Después de Malvinas empezó a agujerearse la censura, se conocieron más casos. Emilio Massera fue detenido en junio de 1983 (todavía en dictadura) por la desaparición del empresario Fernando Branca, esposo de su amante. Esa historia tan mediática y trágica hacía visible la entraña del Estado terrorista, y de los grupos de tareas de la ESMA. Lo mismo que las denuncias sobre el secuestro y asesinato de la diplomática Elena Holmberg, o el caso de la adolescente Dagmar Hagelin, a quien habían confundido con una militante rubia como ella y desapareció para siempre.

Las Abuelas, con un coraje de otra dimensión, al recuperarse la democracia ya habían localizado al menos a 13 de sus nietos desaparecidos, uno fallecido. Las Madres hacían sus rondas los jueves. La campaña electoral de 1983 estuvo atravesada por ese reclamo que la UCR trató de contener, acaso en los dos sentidos de la palabra:

Darle cabida como una forma de justicia que simbolizara también un corte al bombardeo de golpes militares ocurridos desde 1930.

Ponerle límites, para juzgar solo a los máximos responsables.

Alfonsín anunció que no convalidaría la “autoamnistía” de los militares. El candidato peronista Italo Luder dijo lo contrario. Por primera vez en la historia la UCR le ganó la elección al peronismo.

El decreto 158 postulaba una ilusión óptica: que los militares se juzgaran a sí mismos a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. No hubo peligro de que tal cosa sucediera. El decreto anterior, 157, ordenaba juzgar a las cúpulas guerrilleras, trazando un paralelismo conocido como “teoría de los dos demonios”, como si fuese posible equiparar cualquier acción, incluso criminal, con la que se comete desde un Estado que asumió el terrorismo y la clandestinidad como herramientas.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) tomó testimonio durante 1984 a miles de personas y elaboró el informe Nunca más, el libro más vendido del país desde entonces, en el que se detallaban los secuestros, robos, torturas, centros clandestinos de detención, robo de bebés a las víctimas, y el nombre de más de 1.500 militares y policías señalados por esos crímenes. Ante la inacción del Consejo Supremo la Cámara Federal se avocó (tomó el juicio) que según el Código de Justicia Militar debía ser oral: otro hecho inédito.

Madres, Abuelas y el tema de los derechos humanos habían inaugurado un nuevo tipo de movimiento social que ganó calles y corazones, y cambió la historia. Esa potencia social impulsó los juzgamientos. El juicio era una posibilidad de entender cómo había sido la historia: nada más que la verdad.

El corazón del juicio

Entrar a la sala ya resultaba estremecedor. El ambiente, el silencio, el significado de todo lo que nos decía ese silencio. Se oían susurros entre algunos de los 23 abogados de los acusados, la llegada de los fiscales, la gente acomodándose. Luego la entrada de los jueces y finalmente lo principal: los testigos.

Fueron 833 las personas citadas a declarar sobre 709 casos desde el 22 de abril hasta el 14 de agosto: 900 horas netas fundamentadas en tres toneladas de documentos: solo desde Naciones Unidas llegaron 700 kilos de denuncias internacionales.

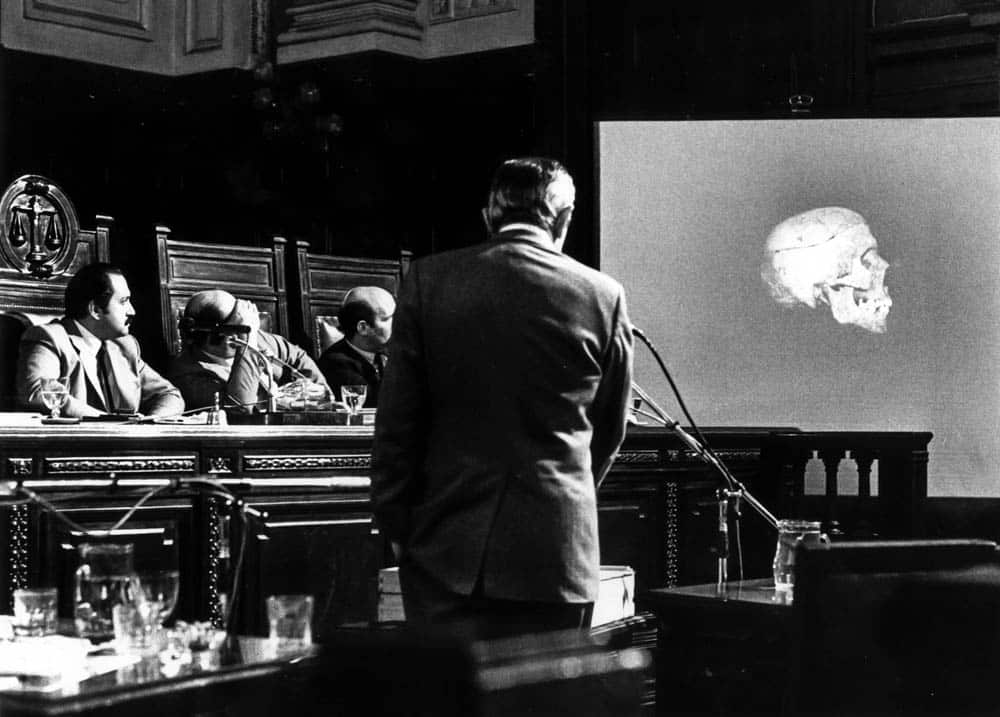

El comienzo de las audiencias fue acompañado con una movilización de los organismos de derechos humanos de más de 70.000 personas, que evitó pasar por Tribunales. Declaró Luder (presidente interino durante el mandato de María Estela Martínez de Perón) sobre los decretos de aquel gobierno para “aniquilar” a la guerrilla: “Quiere decir inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal”. Lo repitieron otros ex ministros peronistas. Declararon militares y sindicalistas amnésicos, especialistas extranjeros (Clyde Snow obligó por única vez a oscurecer la sala para mostrar diapositivas de huesos y cráneos exhumados en tumbas NN). Strassera dejó de ser un ignoto funcionario judicial para transformarse en la persona que daba ritmo a las audiencias señalando los supuestos “olvidos” o haciendo preguntas como: “La tortura de un prisionero desarmado, maniatado y con los ojos vendados, ¿es un acto de guerra?”. El ex director del Buenos Aires Herald Robert Cox contó que el general Guillermo Suárez Mason comulgó en la Iglesia de San Patricio, en el homenaje a los tres curas y dos seminaristas palotinos asesinados días antes por sus propios grupos de tareas. Máximo Gainza, de La Prensa, habló del secuestro y desaparición de quien era director de El Cronista Comercial, Rafael Perrota.

La primera víctima que declaró fue Adriana Calvo. Explicó cómo fue secuestrada y torturada, embarazada de seis meses, trasladada a distintos centros clandestinos hasta que su beba, Teresa, nació en el piso del vehículo en uno de esos traslados mientras ella seguía encapuchada. “Ese día hice la promesa de que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días para que se hiciera justicia”: cumplió su promesa. Pablo Díaz, adolescente que sobrevivió a la Noche de los Lápices, contó los tormentos que recibió hasta que un guardia le dijo: “Te salvaste, pero vas a vivir si yo quiero”. Jacobo Timerman, que había apoyado el golpe pero luego comenzó a publicar noticias sobre personas desaparecidas en La Opinión, habló del nazismo y racismo de los militares, que mientras lo torturaban le explicaban las conspiraciones que buscaban exterminar, incluidas la del sionismo y Wall Street. Miriam Lewin, una de las esclavizadas en la ESMA, dijo que Massera quería ser otro Perón. Víctor Basterra relató cómo lo obligaron a falsificar documentos para militares en la ESMA y hasta para Licio Gelli, el italiano que comandaba la logia masónico-mafiosa P-2. Así fue cada jornada, 833 testimonios que diseñaron el mapa de un infierno, cada uno de los cuales podría ser el tema de cualquier libro o película (y varios lo son). Y siempre persiste la sensación de que queda todo por contar.

Allí hay una clave. Desde siempre las madres y abuelas locas, los sobrevivientes, los familiares, y en 1985 los testigos en el juicio contaban lo que pasó. Esos relatos fueron los que movilizaron la posibilidad de comprender. La capacidad de aparecer, de salir a contar, hasta con el silencio, fue un infinito acto de valor, de comunicación y de resistencia.

Esos testimonios transformaron a quienes escuchábamos. Conmovían sin necesidad de opiniones ni adjetivos grandilocuentes. En esos tiempos sin Internet, computadoras ni celulares, y en los que no se permitió escuchar los audios de las sesiones, lo poco o mucho que el periodismo alcanzaba a transmitir de esa conmoción, sobre todo a través de diarios, revistas y radios, permitió que la sociedad estuviese al tanto de cómo se juzgaba el horror.

Datos sobre el Apocalipsis

Strassera comenzó el alegato acusatorio y describió a los acusados como responsables “del mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país”. Viola le dijo algo al oído a Massera que asintió sonriendo y acariciándose una ceja. Tenían ante sí blocks, biromes y cuatro ceniceros: otros tiempos. Galtieri fumó toda la tarde, Videla miraba el techo imaginando quién sabe qué.

Los fiscales enumeraron los homicidios probados: no existía el delito de desaparición, y sin cuerpo no había pruebas del crimen. Las audiencias habían revelado que la dictadura lo hizo así, para evitar dar cuenta de sus actos: la cobardía hecha doctrina. Se detallaron secuestros, fusilamientos masivos, torturas, fosas comunes, hogares desvalijados. El alegato duró seis jornadas monocordes, tensas, con Galtieri usando un poncho como almohadón y Videla leyendo cada tanto del libro Las siete palabras de Cristo, el capítulo “Reflexiones del Apocalipsis”. Moreno Ocampo dijo en un momento: “Si mediante las patotas los acusados pusieron una capucha a cada una de las víctimas de los secuestros, mediante sus campañas de acción psicológica le colocaron una gran capucha a toda la sociedad”. Fue patética la enumeración que hizo sobre los valores del Ejército en tiempos de San Martín, contra los de Videla, Viola y Galtieri. Contó que Juan de Dios Gómez fue visto durante su cautiverio en Tucumán colgado de los testículos. En uno de los cuartos intermedios un colaborador de la fiscalía contó que había calculado que si se acumularan cargos, a Videla le hubieran correspondido 10.248 años de prisión.

El último día dijo Strassera sobre el argumento militar de que había existido una guerra: “¿Puede considerarse acción de guerra el secuestro en la madrugada por bandas anónimas de ciudadanos inermes? Y aun suponiendo que los así capturados fuesen reales enemigos, ¿es una acción de guerra torturarlos y matarlos cuando no podían oponer resistencia? ¿Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes de los buscados como rehenes? ¿son objetivos militares los niños recién nacidos?”. Mencionó una alternativa de hierro: “O no hubo una guerra, como yo lo pienso, y estamos ante una manifestación de delincuencia común, o la hubo, y entonces enfrentamos a criminales de guerra”. Los ex comandantes miraban impávidos. Todavía no se hablaba de delitos de lesa humanidad.

Hacia el final Strassera explicó: “A partir de este juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad de una paz basada no en el olvido, sino en la memoria. No en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad. Y quizás es la última”.

El público en las dos bandejas superiores fue poniéndose de pie, como si la sala se erizara. Strassera pidió reclusión perpetua para Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini; 15 años para Galtieri y Graffigna; 12 años para Anaya y 10 para Lami Dozo. La tensión se volvía insoportable. Los jueces miraban a abogados, fiscales, acusados y al público que se ponía de pie sin que nadie se lo ordenara.

Dijo el fiscal: “Señores jueces. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más”.

La sala fue un trueno, una ovación. Desde arriba, hubo algunos insultos a los militares. Recuerdo a Videla mirando provocadoramente a la gente. Viola devolvió algunos gritos. Arslanián ordenó desalojar la sala, cosa que ocurrió sin inconveniente alguno. Strassera cumplía 53 años. En la fiscalía el grupo de jóvenes que sostuvo buena parte de todo este trabajo organizó una celebración austera del cumpleaños, con sándwiches y champán. Los fiscales supieron descargar con lágrimas la emoción. Strassera, cigarrillo en una mano, pañuelo en la otra, dijo: “Me estoy poniendo viejo”.

Tras el alegato llegaron las defensas, que seguían negando los hechos y tratando de desacreditar testigos. Videla no habló y Massera hizo la intervención más fuerte, con su tono mesiánico: “Mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia, y es allí donde se escuchará el veredicto final”.

Otro salto en el tiempo nos lleva a la sentencia, en la que Videla y Massera fueron condenados a perpetua, Viola a 17 años de prisión, Lambruschini a 8, Agosti a 4 y el resto fue absuelto. La lectura estuvo a cargo de Arslanián el 9 de diciembre de 1985. Al empezar las absoluciones, Hebe de Bonafini se puso su pañuelo blanco. El juez ordenó que se lo quitara. Ella se levantó y se fue. También lo hizo Adriana Calvo, que dijo: “Es una vergüenza”. El fiscal Ricardo Molinas comentó luego: “La sentencia es floja en algunas partes, pero al menos es la primera vez que el que la hace, la paga”.

Crimen y futuro

En su Punto 30 la sentencia ordenaba continuar investigando los delitos cometidos, todo lo contrario de lo que pretendía el gobierno. Pudo ser sensibilización de los jueces por todo lo que habían aprendido y escuchado, o un modo de compensar varias condenas leves en las que ni ellos creyeron. León Arslanián declaró a Guillermo Levy, en Del país sitiado a la democracia: “El punto 30 lo defiendo fervientemente porque fue lo que a nosotros nos permitió, de alguna manera, despegarnos de la estrategia alfonsinista, que era juzgar a los máximos responsables y de ahí para abajo impunidad. Con el punto 30 rompimos ese esquema”.

La Causa 13 empezaba a ser pasado. Algunos de sus protagonistas tuvieron un rol tal vez luminoso en esos días, desdibujado luego en zonas más opacas de sus trayectorias.

La continuidad de los juicios desapareció a partir de los levantamientos carapintada de 1987. A la Ley de Punto final el gobierno le agregó la de Obediencia Debida: la inocencia de quienes ejecutaron el genocidio. Ese absurdo se coronó luego con el indulto menemista a militares y guerrilleros (solo Graciela Daleo, ex secuestrada en la ESMA y también testigo, rechazó judicialmente el indulto y tuvo que irse del país).

Ante la impunidad en 1998 nacieron los Juicios por la Verdad impulsados por los organismos de derechos humanos: que no hubiera condenas no invalidaba el derecho a saber lo que había ocurrido con las víctimas. (Allí declaró Julio López, luego desaparecido por sus denuncias, pero en democracia).

El estallido de 2001 y sus más de 30 víctimas recuperó la vitalidad de movilizaciones, asambleas y reclamos por el fin de la impunidad. Como Alfonsín en 1983, Néstor Kirchner encontró en 2003 que ese reclamo legítimo era a la vez fuente de legitimidad para su propia gestión. Se anularon el Punto Final, la Obediencia Debida, los indultos, se declararon imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, la justicia pudo volver a funcionar. Desde entonces hubo 1.070 condenados en 278 causas, hay 20 juicios orales en desarrollo y 272 en etapa de instrucción.

Distintas miradas hacen chocar aquel juicio con los avances actuales. Una idea: tal vez en 1985 terminaron de caer las vendas sobre lo que había ocurrido y se demostró lo mucho que se podía hacer. Y lo que parecía inconcebible se terminó de lograr en este siglo.

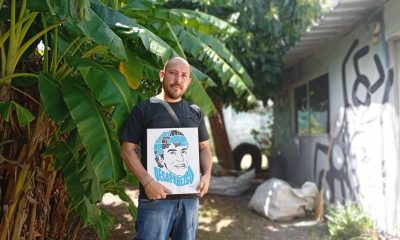

Pero esa misma lógica lleva a otra realidad: las violaciones a los derechos humanos actuales. Las que hoy aniquilan, empobrecen, contaminan, someten, violan y amenazan demasiadas formas de vida. Otras personas locas –ignoradas y silenciadas muchas veces– son las que hoy reflejan la cordura, las que nos relatan los crímenes socioeconómicos del presente, las que simbolizan los reclamos de justicia.

¿Vemos quiénes son?

¿Sabemos escucharlas y conmovernos?

¿Percibimos dónde está hoy la potencia social que no se resigna a la muerte?

No sé.

Esa es otra historia. Ojalá aprendamos a contarla para encarar los nuevos imposibles.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 2 semanas

PortadaHace 2 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 1 semana

ActualidadHace 1 semanaReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

ActualidadHace 4 días

ActualidadHace 4 díasPablo Grillo con lavaca: “Quiero ver a Bullrich presa”