Nota

Lluvia de hamburguesas: primera parte

Redonda pastilla, decorada con cosas y sellada entre dos panes, la hamburguesa nunca fue una moda y menos pasajera. Descolló como el capitalismo con la fuerza consumista de los años 50 y hoy, aunque cada vez queda menos mundo, no hay lugar en el mundo donde no se la pueda comer. ¿Vivir sin ellas? De eso nada. Con el colapso en el horizonte, inversiones millonarias y publicidad cruelty free la carne molida se reinventa entre probetas y plantas cocinadas con inteligencia artificial. Primera parte de una investigación de Soledad Barruti para un especial de Bocado.lat, que compartimos en lavaca.

Soledad Barruti

Para Bocado/Argentina

-“No te preocupes por mi comida, mamá, ya pedí Rappi”.

El asunto empezó a los pocos días de declararse el confinamiento preventivo y obligatorio por Covid 19 mientras mi hijo empezaba a transitar su último año de escuela secundaria. Primero fue una propuesta tímida y espaciada. No sabría decir cuándo se instaló como norma, pero en algún momento de la cuarentena cada dos o tres días tocaba el timbre de casa algún chico en bicicleta cargando el mochilón térmico de donde salía una bolsita de papel madera manchada de aceite.

En estos meses eternos de insomnio y clases por zoom, la comida de llegada rápida fue para Benjamín lo que para muchos: respiro, espacio de fuga, estímulo de dopamina para elevar los centros neurálgicos del placer que la pandemia aplastó. Mi hijo pidió en un año más de cien hamburguesas y llegó así al promedio colectivo nacional (que aún sigue en franco crecimiento).

Dos medallones de carne de 150 gramos cheddar liquid, cuatro fetas de panceta, cebolla crispy, papas fritas, bol de barbacoa.

Dos medallones carne de 250 gramos, dos fetas de panceta, dos fetas de cheddar, cebolla morada, pepinos agridulces, ketchup y mostaza, papas fritas.

Medallón 350 gramos, queso cheddar, fideos moñito, panceta crispy y papas.

Cuatro medallones, queso cheddar, pepinos, lechuga morada, pan brioche untado en manteca.

“Hamburguesas caseras”, las define él convencido como tantos de que hay un salto cuántico entre la comida de los locales McDonalds y la de bares donde la carne es amasada por un humano del otro lado del mostrador, los panes tienen gusto a pan y las lechugas no parecieran de plástico.

“Hamburguesas Gourmet”, “de autor”, “fast good” las celebran afamados cocineros que saben que la propuesta de carne molida, redonda pastilla, decorada con cosas y sellada entre dos panes, nunca fue una moda (y menos pasajera). Declaradas cancerígenas como el plutonio y el cigarrillo por la OMS en 2015, las hamburguesas son desde los años 50 punta de lanza de un sistema económico arrollador, puro símbolo y síntoma. Un modo de ser y de vincularse, un modo de desear y de pensar, una ideología que consumen y encarnan incluso quienes detestan las ideologías: un poderoso acto político y agrícola.

Las hamburguesas somos nosotros: comedores voraces de esa combinación perfecta de grasas (carne, quesos, panceta, papas, aderezos) con sal (que exprime las papilas gustativas exaltando los sabores) y azúcar (que se cuela de la carne dorada, de los caramelizados, del kétchup, de los panes). Una combinación que nos hace adictos y nos destruye. Somos comensales que engullen y digieren combos para uno aunque sin identidad que comandan la misma orden que reciben: inmediatez, homogeneización, ningún cuestionamiento, ni siquiera hoy que estamos a un tris del colapso colectivo.

Una vaca pesa unos 500 kilos. Quitando su cuero, mucha de su grasa, sus órganos y huesos le quedan unos 150 kilos de carne para picar. Son entre cuatro mil y 600 hamburguesas dependiendo si el productor es McDonalds o uno de esos nuevos generosos hamburgueseros que sirven medallones de 250 gramos. Se necesitan muchas vacas – unas mil millones se engordan por año- para un antojo global carnista comandado por Estados Unidos, donde se comen 50 mil millones de hamburguesas al año. Un gusto mundial que, si dejamos, se espera crezca un 75 por ciento hasta 2050.

Pasando por alto la vida y muerte violenta de esos rumiantes, los daños colaterales de este gusto puntual incluyen selvas destruidas, bosques talados y humedales prendidos fuego para que crezca aquello que comerán las vacas: pastos o granos regados con venenos. Muchos gases de efecto invernadero: tantos que si las vacas conformaran un país serían el tercer emisor del mundo. Toneladas de agua potable: 15 mil litros por kilo de carne. Suelos desiertos. Plagas como esta que nos tiene encerrados, zoonosis que salen como maldición apocalíptica cuando la naturaleza queda rota y otros males provocados por el uso demencial de antibióticos que hace esa industria. Migraciones forzadas de comunidades enteras que no pueden vivir sin selva ni bosques ni agua ni suelos y se van ya enfermos a la periferia marginal que les depara la vida urbana. Un reguero de muerte con tantas plantas y animales en su haber que tiene un nombre que suena a estreno de Hollywood: La Sexta Extinción.

Un drama tan grave y cercano que pone en duda la posibilidad de salud y adultez de mi propio hijo. Pero él, adolescente, no está pensándolo de ese modo y menos en pandemia. Tampoco lo piensan muchos que han dejado de comer carne. Ni hacia ahí se orientan las fuerzas de la ciencia o de quienes tienen el poder que podría cambiarlo todo.

¿Un mundo sin hamburguesas?

De eso nada.

De Bill Gates a Jeff Bezos, de Silicon Valley a Harvard, de la ONU a la organización animalista PETA todos parecen estar trabajando por la misma misión: el futuro será con ellas o no será.

…

Entonces acá estoy, un martes a las 9 am dentro del corazón de un laboratorio. Voy vestida con tres trajes blancos de distintos grosores, superpuestos y cerrados para cubrir mi cuerpo completo hasta formar una capa hermética. Uso un barbijo n95 que me aprieta la cara como un bozal, anteojos de plástico que se empañan con el barbijo aunque la respiración es tan dificultosa que la visión es lo de menos. También un par de guantes de latex largos, una cofia que me sujeta el pelo y una escafandra de tela que cierra por encima. Mi imagen es una postal que parece tomada los primeros días de Covid en Wuhan.

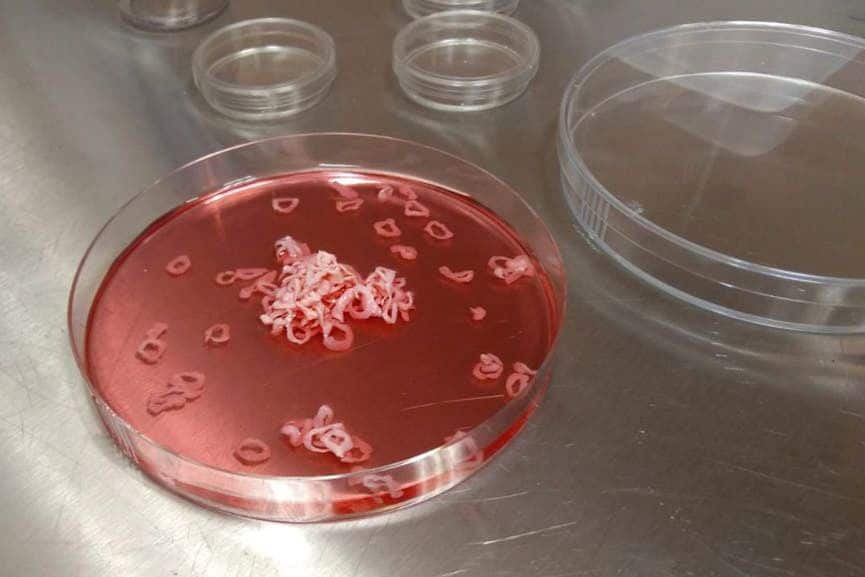

Ponerme todo esto significó pasar por tres salas selladas al vacío con diferencia de presión para evitar la circulación de aire. Una fuerza que vuelve a las puertas pesadas y un poco también al cuerpo. Además, aprender movimientos precisos para pasar de una sala a la otra, colocarme cada mameluco en banquitos de transición y no tocar más que lo imprescindible. Dar un paso en falso, dejar un pelo suelto, un fragmento de piel sin tapar o una partícula que salga de mi cuerpo, podría ser fatal. No para mí ni para los dos científicos que me guían -la bióloga Laura Correa y el bioquímico Diego Dominici- sino para la carne en formación que ahora tengo enfrente: pequeños aros blanquecinos y gelatinosos flotando en un líquido violeta encerrados en una caja Petri (un recipiente de cristal que se usa en los laboratorios para preservar la esterilidad).

Lo que veo, me dicen, es el futuro próximo. Carne (casi) sin cuerpos ni talas ni matanza. Células que forman tejidos que pueden ser amasados entre sí y adicionados con cosas hasta volverse parecidos a la carne molida.

“Come carne no animales”, decía un folleto en la mesa de entrada de este lugar llamado Craveri, un laboratorio al que llegué para intentar comprender de qué se trata esta propuesta más ¿provocativa? ¿ambiciosa? ¿delirante? de la ciencia para una humanidad que camina hacia el abismo pero no desea cambiar el menú.

El laboratorio está en una calle tranquila del barrio de Caballito en la Ciudad de Buenos Aires y desde hace 25 años se dedica a la ingeniería de tejidos: cultivos in vitro para tratar enfermedades humanas. Si necesitas un transplante de epitelio corneal, cartílago o piel, aquí es donde pueden tomar una muestra y fabricar el pedacito que falta. Y en poco tiempo, si todo va bien, puede que sea acá también a dónde vengan a abastecerse de carne los locales de hamburguesas.

Laura Correa es bióloga y dirige el área de bioingeniería del laboratorio que ahora, centrado en este proyecto, tiene por nombre BIFE. Una mujer de 43 años vegetariana desde los 15, locuaz y simpática. Diego Dominici, su compañero de equipo, es dos años menor, tampoco come carne porque no come nada que no se animaría a obtener por sus propios medios y está convencido de que para salir del atolladero apocalíptico hay que activar la imaginación, aventurarse. Laura, Diego y un pequeño equipo que no llega a ocho personas comparten desde hace cinco años el mismo trip: este universo intenso de la carne cultivada; y esta sala de aire inmaculado sin ventanas ni olor, con luces blancas, una pequeña mesada, microscopios, dos heladeras y dos máquinas para reproducir las condiciones que necesitan las células para formar un músculo. O sea, un lugar ocupado por máquinas que reemplazan a un cuerpo: el de un novillo vivo del cual extrajeron las muestras.

-Las biopsias se hacen en un campo ganadero en Tandil (provincia de Buenos Aires)-, dice Diego acercándome un tubo de ensayo con un cubo de carne oscura adentro.

-¿Cómo se extraen?

-Utilizamos un novillito para el que todo esto es muy poco traumático. Se lo seda para poder tumbarlo y en una escisión muy chiquita los veterinarios sacan la muestra, lo suturan, y él sigue con su vida normal.

-¿Lo puedo ver?

-Claro-, dice y abre un cuaderno de notas escritas a mano, una especie de diario del proyecto, y tres fotos del novillo en cuestión.

Es un animal negro, “macho castrado raza cruza Aberdeen Angus de un año”. Se lo ve parado y sostenido con una soga, después tumbado y medio tieso, con cuatro campos quirúrgicos marcados sobre el lomo. De ahí se tomarán las muestras: pedazos de animal “del tamaño de un caramelo Halls”, dice Diego.

-Esta muestra que sacaron acá es un poco más grande. Con la mitad de esto podríamos arreglarnos, dice volviendo al tubo y pienso en los veterinarios aprendiendo a elegir a un animal sano que no va a ir al matadero para cortarle cachitos que terminarán reproduciendo carne.

En cada biopsia, Diego busca extraer las células, ubicarlas en una estructura determinada, nutrirlas y guiarlas para que sigan haciendo lo que creen que están haciendo: reparar una lesión en el cuerpo del que eran parte. Así las células trabajan en las placas Petri como si estuvieran cerrando una herida: se multiplican, se agrupan, se dividen, dibujan líneas, arman fibras y de repente, voilá: carne.

Suena sencillo, no lo es.

Las células son frágiles y demandantes. Se reproducen rápido pero no tan rápido como una bacteria, por eso toda la instalación estéril de este laboratorio que entre otras cosas cuesta millones. Una vez aisladas, las células son alojadas en un bioreactor; una caja de metal que ofrece las condiciones de vida necesarias. “Acá siempre hay 37 grados, un porcentaje de dióxido de carbono de 5 por ciento y humedad saturada”, dice Diego y abre la puerta del sofisticado aparato de metal donde viven miles de células distribuidas en seis cajas Petri con forma de botella aplastada.

Las células no son visibles sin microscopio pero ahí están, sumergidas en el líquido rojo que las contiene y transporta. El alimento que les proporciona lo que un cuerpo animal necesita es sangre: Suero fetal bovino extraído en los frigoríficos cada vez que –se supone sin querer ni saber porque se supone que está prohibido- en el establecimiento matan a una vaca preñada. Entonces extraen al feto “accidental” que deben chequear esté muerto y con una punción cardíaca extraen de ese cuerpo la sangre que puedan. Esa sangre es filtrada e industrializada con glucosa, proteínas, vitaminas, oligoelementos, hormonas y factores de crecimiento. El producto -suero fetal- se vende a más de cien dólares por litro para una cantidad enorme de propósitos: vacunas, reactivos, cosmética y ahora, también –círculo perfecto- la industria de la carne.

Aunque hay búsquedas para evitar el suero fetal bovino (“nuestra intención es comenzar a testear formulaciones que lo reemplacen”, dice Laura) y otras para saltearse las biopsias a novillos castrados, las ofertas con las que la carne de cultivo seduce hoy no son tanto los ingredientes originales sino el tiempo y el espacio. Quitar a la carne de la naturaleza y pasarla a un laboratorio para su crecimiento artificial, aseguran quienes la promueven, dejaría a millones de animales en paz y permitiría devolverle el lugar a los bosques, contener el calentamiento global.

La clave está en la gracia natural de la biología: su persistencia. Las células sanas tienen la capacidad de dividirse exponencialmente hasta que envejecen y entonces dejan de reproducirse. La tarea de los científicos consiste en acompañarlas durante ese camino, guiarlas, nutrirlas y separarlas para que el proceso vuelva a empezar. Si la tecnología los acompaña eso podría dar mucha carne.

-Seis mil hamburguesas a partir de una sola muestra -dice Diego abriendo sus grandes ojos negros como un chico ilusionado.

-¿Tantas?

-Claro. Nosotros al conocimiento científico lo tenemos -se suma Laura con tal seguridad que convence-. Lo que nos falta es desarrollo tecnológico para llevarlo a cabo.

Más biorreactores. O sea más espacio y energía. Tanta energía que algunos estudios comparativos objetan que la carne de cultivo pueda significar menos emisión de gases de efecto invernadero. Y, finalmente, más dinero, lo que deviene en otro vicio de época: el patentamiento de técnicas y servicios y la privatización, en este caso de la carne, por un par de compañías en el mundo (tal vez incluso una sola). Una versión superior a la agricultura sin agricultores que piensa actualmente el agronegocio transgénico: un sistema alimentario cyborg. Pero lo cierto es que si bien ese otro mundo es posible, para que la carne cultivada descolle aún falta: las máquinas que tengo enfrente, solitas no pueden hacer más que un par de medallones. Ni estas ni las máquinas activas que existen hoy en todo el planeta. “Si se toma toda la capacidad biofarmacéutica del mundo trabajando al máximo alcanzaría para alimentar solo a la Capital Federal de Argentina”, dice Diego sin perder el brillo onírico a pesar de que está diciendo tres millones de personas en un mundo que va a los nueve mil millones mañana.

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 3 semanas

Revista MuHace 3 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 3 semanas

AmbienteHace 3 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasLos vecinos de Cristina

ArtesHace 1 semana

ArtesHace 1 semanaVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasUniversidad, ciencia y comunidades: encuentro en Rosario y debate frente a la policrisis