CABA

Escuela de vida

Son 140 chicos de hasta 20 años que, en su mayoría, viven en la Estación Constitución. Están aprendiendo a leer y escribir, pero a la vez enseñan aquello que nadie quiere ver. Su fundadora es Susana Reyes, una mujer que conoció los campos de concentración de la dictadura y sobrevivió para contarlo. Pero también para hacer algo. “Estos chicos son los desaparecidos de hoy”, dice con la seguridad de quien sabe de qué habla. Así es un día de clase en el aula en la que se enseña Matemática contando las horas que lleva sin aparecer Julio López y la ecuación más difícil es saber qué es trabajo. “¿Qué trabajos conocen?”, preguntó Susana Reyes para comenzar a hablar con sus alumnos sobre el tema de la clase: el mundo laboral. La maestra dividió el pizarrón en dos para anotar las respuestas de los chicos. A la derecha pensaba colocar las tareas productivas y a la izquierda, las vinculadas con los servicios.

“¿Qué trabajos conocen?”, preguntó Susana Reyes para comenzar a hablar con sus alumnos sobre el tema de la clase: el mundo laboral. La maestra dividió el pizarrón en dos para anotar las respuestas de los chicos. A la derecha pensaba colocar las tareas productivas y a la izquierda, las vinculadas con los servicios.

La primera respuesta la dio un varón: “Abrir puertas”, dijo. Y propuso que la anoten en la columna de la izquierda, con más dudas que certezas. Una adolescente embarazada agregó: “Pedir”. Y justificó que se trataba de un servicio porque “a la gente le gusta que le pidan”. La tercera respuesta fue aun más difícil de digerir. Un nene de 8 años la lanzó con naturalidad, sin ningún tipo de segundas intenciones:

-Chupar pijas.

-¿Eso es un trabajo? –reaccionó Reyes, como pudo.

-Sí, porque a mí me pagan.

La escena ocurrió hace un tiempo en la escuela Isauro Arancibia, que trabaja con chicos en situación de calle. Allí concurren a diario 140 alumnos de hasta 20 años que van en busca de los conocimientos propios de la escolarización primaria. Casi todos viven en la Estación Constitución, algunos llegan desde Villa Fiorito y unos pocos vienen de hogares de la zona, a los que llegaron tras experimentar la vida encerrados en un instituto de menores.

La escuela nació hace diez años, cuando le encomendaron a Reyes, desde la Dirección de Adultos y Adolescentes del Ministerio de Educación de la Ciudad, abrir un centro de alfabetización en la Central de Trabajadores Argentinos (cta) que tuviera como principales destinatarios a los integrantes del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas. Convencida de la necesidad de trabajar en red, la maestra se conectó con el Servicio Paz y Justicia (serpaj), que ya contaba con un programa de operadores de calle para contener a los chicos que dormían en Constitución. Así, llegaron al centro de alfabetización los primeros adolescentes: Analía y Luis, que poco a poco fueron acercando a sus amigos.

La alfabetización comenzó a realizarse en la sala de reuniones que el actual diputado Claudio Lozano tenía en su despacho de la cta. Sobre su escritorio, las madres adolescentes cambiaban los pañales a sus hijos. “Tuvimos que comprar un corralito a los bebés para poder darles clases a los padres con cierta tranquilidad. Después de un tiempo conseguimos una madre solidaria para cuidarlos”, recuerda Reyes.

El crecimiento

A medida que las clases se sucedían, un chico iba trayendo a otro y muy pronto el lugar quedó apretado de sisa. La cta improvisó un aula en la planta baja de su edificio. No obstante, el espacio siguió siendo insuficiente. Hubo una mudanza a las instalaciones del Movimiento de Ocupantes Inquilinos (moi), pero la cantidad de pibes que se acercaba no paraba de crecer y los maestros comenzaron a soñar con tener un edificio propio.

A esta altura, la escuela exclusivamente trabajaba con chicos que vivían a la intemperie. Las clases, como en todos los centros de alfabetización de adultos, duraban apenas dos horas diarias, pero para alumnos y docentes tenían gusto a poco: “Mientras avanzábamos con el proyecto, nos dimos cuenta de que la escuela les organiza la vida a los chicos. De marzo a diciembre son unos pibes, pero en el verano son otros. ¿Sabés las veces que me llamaron en enero para avisarme que la policía se había llevado a tal o que otro se había muerto? Por eso pensamos: si nosotros éramos los mismos maestros que los del resto de las escuelas, si ganábamos el mismo dinero y pertenecíamos al mismo sistema, ¿por qué estos chicos no podían recibir lo mismo que otros?”, relata Reyes.

Con pocas expectativas, los maestros presentaron un proyecto al Ministerio de Educación porteño que contemplaba la jornada completa. Y, para su sorpresa, cuando estaban haciendo trámites para transformarse en una fundación que les permitiera llevar adelante la idea, se enteraron de que la propuesta había sido aprobada. Desde este año, la jornada escolar es de 9 a 16 y, además de las materias básicas, los chicos cuentan con clases de educación física, teatro, video, computación, electricidad e inglés. “Buscamos un edificio propio, pero no lo conseguimos. Educación nos propuso funcionar en el Instituto de Formación Profesional de la uocra, que tenía espacio ocioso, y acá estamos”, señala Reyes con algo de resignación: “Seguimos pensando en convertirnos en una fundación. No queremos depender todo el tiempo del humor del funcionario de turno”.

El mundo al revés

De pronto, chilla la puerta del aula donde la maestra desgrana la historia. Un par de alumnos se asoman con una manzana en la mano. La docente interrumpe la conversación, levanta la cabeza y les recuerda:

-No se vayan, que hoy a la tarde tienen taller de electricidad.

-¡Bieeennnn! –grita uno de ellos y mira hacia el cielo. Luego, comienza a correr en redondo por uno de los pasillos. Parece el festejo de un gol.

“No sé de qué manera, pero el valor de la escuela se sigue transmitiendo en este país –se maravilla Reyes-; aun en casos como éstos, en los que por ahí los padres jamás la pisaron. Si a veces proponemos charlar sobre algo o mostrar un video, los pibes protestan y quieren tareas formales. ¿Sabés cómo cuidan sus carpetas para que no se manchen? Están orgullosos de ellas. Cuando se recibió la primera promoción, le entregamos diplomas. Al final del acto, los chicos me los devolvían. Me pedían que se los cuide mucho. Claro, ¿dónde los iban a guardar? ¿En Constitución?”.

Por momentos, la escuela parece el mundo al revés. Los alumnos no quieren irse: las clases son a sus vidas lo que el recreo es a cualquier otro colegio. Los que protestan, aunque parezca mentira, son adultos escolarizados. Una vecina, dueña de un comercio, encaró hace unos días a las maestras: “Hasta que vinieron estos chicos de la calle vivíamos tranquilos”, se quejó.

La mujer estaba indignada porque una naranja había explotado contra su ventana y, encima, se había convertido en el blanco de algún que otro insulto. Con la mejor voluntad, Reyes intentó hacer algo de docencia: “No son chicos de la calle, son de todos nosotros. Por ahí tienen 16 años y están en tercer grado, pero están aprendiendo ahora porque no pudieron hacerlo en su momento. Usted se queja porque están en la escuela. ¿Se da cuenta?” La señora no aceptaba razones, gritaba sin escuchar. Cansada, la docente la cortó en seco: “Mire, si estos pibes no vienen a la escuela, van a estar alrededor suyo”.

La vecina no es un caso aislado. Los maestros gestionaron pases libres de subterráneo para que sus alumnos puedan asistir a la cursada. Pero como por ahora tienen certificados provisorios, un policía decidió impedirle el paso a uno. El chico, que sentía la responsabilidad de llegar puntual a clase, se irritó y lo insultó. Y ante la impotencia, la novia –que estaba a su lado- le arrojó una piedra. La historia terminó así: el policía atrapó al pibe y lo aprisionó contra el piso. La novia, asustada, le entregó su bebé al policía a modo de garantía, para que le permitiera ir a buscar a sus maestros: ellos demostrarían que su novio no mentía. Cuando Reyes llegó a Constitución en su auxilio, el pibe aún estaba en el piso y el bebé en brazos del uniformado. “Hay una serie de complicidades sociales para que estos chicos no vayan a la escuela. La vecina no acepta el colegio enfrente de su local, el policía no lo deja viajar y así, el único camino que les queda es seguir en la calle”, denuncia la maestra.

El sistema educativo también parece alimentar este círculo vicioso. Su burocracia se encarga con frecuencia de poner uno y otro obstáculo en el camino. Las planillas que envía Educación, por ejemplo, exigen números de documentos de los alumnos o fechas de nacimiento, datos muchas veces inexistentes o desconocidos por los chicos. Si los maestros planifican una excursión, las autoridades educativas exigen autorizaciones firmadas por madres, padres, tutores o encargados. “No tienen en cuenta la realidad de estos chicos, que parecen adultos: desde los cinco años se generan su propio sustento. Todo el tiempo me hacen actuaciones por tener los registros incompletos. ¿Qué me están diciendo? Que no los deje venir a la escuela”, se indigna Reyes.

“No me dejen afuera”

Reyes comenzó alfabetizando en los años 70, mientras estudiaba en el Normal 9 de Corrientes y Callao. Tenía una compañera que vivía en un inquilinato (María Rosa Lincon, asesinada por la dictadura militar en lo que se conoció como la Masacre de Fátima) y empezó a acompañarla para enseñar a leer y a escribir a sus vecinos. Pronto se incorporó a una unidad básica alineada con Montoneros y, mientras estaba embarazada, fue secuestrada en junio de 1977 por un grupo de tareas. La llevaron al centro clandestino de detención llamado El Vesubio, en Camino de Cintura y General Paz, donde también trasladaron a su pareja. Estuvo desaparecida durante tres meses y luego recuperó la libertad. Pero nunca más tuvo noticias de su compañero. “Ser sobreviviente es un peso. Nunca te alcanza lo que hacés para justificar tu existencia”, confiesa mientras intenta vincular su trabajo actual con aquella militancia.

Cuando comenzó con este proyecto, Reyes iba a despertar a los chicos que dormían en la Estación para que no se perdieran las clases. “Los veía tirados, en los pasillos angostos y largos, y me hacían recordar a mis compañeros detenidos, cuando estaban engrillados en las cuchas”, cuenta mientras sus brazos dibujan en el aire la escenografía que describe. Después concluye: “Estos chicos son los desaparecidos de hoy: todos saben de su existencia pero nadie los ve”.

La impronta de Reyes se respira a cada paso en esta escuela bautizada con el nombre de Isauro Arancibia, un sindicalista docente tucumano que desapareció el 24 de marzo de 1976. Cuenta la historia que era un maestro pobre, que estaba en huelga porque no le pagaban y que iba descalzo porque no tenía ni para zapatos. El día del último golpe de Estado por fin recibió los salarios atrasados y lo primero que hizo fue ir a la zapatería. Esa misma noche lo fusiló un grupo de tareas y después… le robaron los zapatos. La clase inaugural de cada ciclo lectivo consiste en conocer el derrotero de este docente.

Pupitres y mamaderas

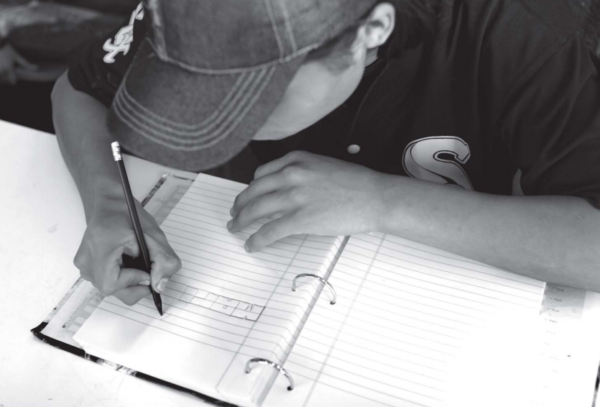

Ahora un maestro está dando clase de Matemática y escribe un problema sobre el pizarrón verde: “Julio Jorge López está desaparecido desde hace siete meses, ¿cuántos días hace que está desaparecido? ¿Cuántas horas?” Los chicos bajan sus cabezas y copian. En un silencio que aturde comienzan a resolver en sus carpetas. Los alumnos, cuentan los maestros, disfrutan mucho más del trabajo solitario que de la elaboración colectiva. “Tal vez –arriesga Reyes- estén cansados de pasar la vida en ranchadas y éste sea su único momento de intimidad, la única oportunidad para encontrarse con ellos mismos.”

En el aula abundan las gorras raperas, los tatuajes y las cabelleras teñidas de amarillo y rojo furioso. También sobresalen los teléfonos celulares y las zapatillas Nike. “Se los consiguen como pueden, y como saben”, dice la coordinadora con una mirada cómplice. “Lo hacen –agrega- por la necesidad de pertenecer, esas cosas son la tarjeta de entrada para esta sociedad. Es su manera de decir: ´No me dejen afuera´.”

Las puertas y los bancos están llenos de graffiti que pregonan amor y pasión. Y numerosas panzas embarazadas se desparraman en los pupitres. Las hay incipientes y también a punto de estallar. O, mejor dicho, de parir. En la planta baja del edificio funciona una improvisada guardería maternal que cobija a unos 20 bebés. “Al principio, los nenes estaban con sus madres, pero era imposible lograr que se concentraran y dar clase. Como Educación no nos manda maestra jardinera, una de nosotras los cuida mientras las madres estudian”, explica Nilda Rendo, otra de las docentes, que acaba de llegar a la improvisada guardería. Pero los cambios permanentes de adultos referentes no termina de dejar tranquilos a los nenes. Por eso, Milagros resuelve el problema de Matemática mientras le da la teta a Priscila, su hija de veinte meses.

Penitencias y conclusiones

La cursada necesariamente es familiar: clanes enteros concurren a la escuela. Y con demasiada frecuencia trasladan su cotidianidad a las aulas. Una mañana, los gritos desencajados paralizaron a docentes y alumnos. Un adolescente había encerrado a su pareja en el baño. “La molió a palos”, sintetiza Reyes. Los maestros llevaron el tema al debate en clase, con la expectativa de lograr la autodisciplina. Sin embargo, se encontraron –una vez más- con una sorpresa: “A los chicos no les parecía mal lo que pasó, decían que la chica se lo merecía porque había estado con otro, la acusaban de ´putita´. Ahí cortamos el debate, les dijimos que estaban haciendo lo mismo que la policía hacía con ellos”.

Las sanciones en la escuela Isauro Arancibia son distintas a las de cualquier institución: aquí no existen las suspensiones. “No podemos dejarlos afuera una vez más”, argumenta Reyes. “Cuando se produce un hecho de gravedad, lo que hacemos es que en vez de asistir a clase, van esas horas a reflexionar con las trabajadores sociales o las psicólogas que trabajan en la escuela hasta sacar conclusiones sobre lo que pasó.”

Uno de los últimos de los que atravesaron esta experiencia fue Fumanchú, un pibe que se ganó ese apodo el primer día de este ciclo lectivo. Y no precisamente por sus habilidades con la magia: el chico entró al aula con cierta arrogancia, fumando marihuana y con los ojos rojos. Por orden de los docentes tuvo que salir inmediatamente del salón. “No nos metemos con lo que los pibes hacen afuera. Pero está claro que en la escuela no se puede hacer lo mismo que en la calle. No es fácil. Acá han venido algunos armados porque, como ellos dicen, ´después de clase se tienen que ir a trabajar´. Nosotros les decimos que se cuiden, que la policía está esperando que pisen el palito para matarlos. No se trata de dar sermones morales, si no de entender la función de la escuela. A Fumanchú le explicamos que así, fumado, no había manera de aprovechar la clase. Ese día se fue, pero después volvió.”

Canciones de amor

«Hola”, saluda casi sin modular un púber longilíneo, con tanta cara de nene como de dormido. Son las 11.30 y acaba de entrar al aula.

“¡Qué suerte! Llegaste para aprovechar media hora de la mañana. Ojalá la próxima puedas venir antes”, responde la maestra. Más tarde explicará: “Acá hay chicos que a la noche cartonean y se acuestan a las 5 de la mañana, les cuesta mucho cumplir con el horario, pero hacen el esfuerzo”.

Reyes repasa una y otra historia de sus alumnos. Confiesa que lo que más le cuesta superar son las situaciones de prostitución infantil. “Hoy ni siquiera les pagan, lo arreglan todo con un poco de paco”, dice y se explaya: “El otro día me dijeron: ´Mirá a esa nena –la hija de 5 años de una alumna que está muy dada vuelta- la están mandando…´.” La maestra reproduce literalmente la frase que escuchó y deja la oración inconclusa, como si no soportara terminarla. Un rato antes, había comentado que hace unos años atrás había querido investigar el tema y descubrió a los que le conseguían los clientes a uno de los chicos. Pero hoy, subraya, la actitud es otra: “Nuestra tarea termina en las paredes de la escuela. Les advertimos de los peligros, pero si nos metemos, después las represalias son contra ellos”.

Los ojos de la maestra se ponen vidriosos. Tiene que respirar hondo para continuar. Revela que está gestionando que los docentes también tengan asistencia y contención psicológica: en esta escuela las emociones fuertes se cuelan a cada rato. En los últimos tiempos, por ejemplo, fallecieron tres bebés que se enredaron con las frazadas que compartían con sus madres. Y el año pasado, mataron a Luis, el primer alumno de la Isauro Arancibia (su mujer todavía asiste a clase). Fue por un ajuste de cuentas, apenas había salido de la cárcel. “No tenemos ninguna fórmula para elaborar estas situaciones –reconoce-. Hacemos lo que podemos, para nosotros es como si se muriera un amigo”.

Los afectos que se tejen entre tizas y carpetas son intensos. En buena parte por la desolación exterior, pero también por el compromiso y la propuesta docente. No parece azaroso que las cartas de amor sean uno de los recursos escogidos por los maestros para llevar adelante el programa escolar. La correspondencia entre Malinche y Hernán Cortés se utiliza para hablar de la conquista de América y la de Mariano Moreno y María Guadalupe Cuenca se emplea para estudiar la independencia argentina. María del Pilar, la canción de Teresa Parodi que cuenta la historia de una mujer cuyo novio fue desaparecido, fue el disparador para la clase sobre el golpe de Estado.

Después de Matemática llega la clase de Ciencias Sociales. El profesor reparte unas impresiones de Internet que explican por qué se conmemora el Día del Trabajador. El texto advierte que los desocupados también deben sentirse comprendidos y que de ninguna manera debe llamarse a la jornada Día del Trabajo. La propuesta consiste en reunirse en pequeños grupos, leer en voz alta, y marcar las ideas principales. Un chico se hace el distraído para no leer. Se esconde dentro de la capucha de su buzo y el maestro lo caza al vuelo:

-¿Por qué no querés leer?

-Porque me da vergüenza –susurra el chico después de muchas evasivas.

-Es importante poder leer en voz alta para comunicarnos, para que podamos expresar lo que pensamos. ¿Cómo vas a hacer si le escribís una carta de amor a una chica que te gusta? –intenta motivarlo el maestro. El chico se sonroja, tira un cabezazo al aire mordiéndose los dientes, y comienza a leer.

Cumpleaños callejero

Una mañana del año pasado, Oscar llegó a clase con un pilón de tarjetas de cumpleaños. Tenían impresas el dibujo de Barney y la frase “Te invito a mi fiestita”. Con su desprolija letra, recién aprendida, había completado fecha, hora y lugar de la cita: “2 de mayo. 20 horas. Jol de Constitución”.

“Generalmente festejamos los cumpleaños en la escuela –explica Reyes-, pero él quería hacerlo en su lugar. Nos pareció muy bien, porque Constitución es para ellos el lugar del bardo. Nosotros buscamos resignificarlo. Ahora que comenzamos los talleres de radio, queremos que más adelante realicen ahí transmisiones abiertas para que los pibes digan lo que tienen para decir. También pensamos que pueden formar un equipo que represente a la Estación en el Campeonato de Fútbol Callejero.”

El día de su cumpleaños, Oscar faltó a clase. Los maestros pensaron que tal vez era porque estaba organizando su fiesta. Compraron una torta y a la noche fueron a visitarlo. Lo encontraron dormitando en una escalinata. “Lo despertamos y le preguntamos: ¿Y la fiesta?” El homenajeado se había olvidado. Pero se levantó de un salto y corrió a pedirle prestado a una verdulera dos cajones destartalados e improvisó una mesa. Consiguió vasos descartables en los bares de la Estación y unas mujeres que piden limosna aportaron gaseosas. Sus amigos se acercaron, formaron una ronda en torno suyo, y comenzaron a cantarle el Felíz Cumpleaños. El agasajado pidió en silencio tres deseos que jamás confesó, respiró hondo y sopló. Esperó que todos terminaran de aplaudir y gritó: “Los quiero mucho a todos”. Y a continuación, Oscar desentonó Usted, de Diego Torres: “No olvide que la quiero / no quiera que la olvide…”

La felicidad de Oscar no duró mucho. Un mes después, una mujer denunció que el chico intentó manosearla en un tren repleto. Los severos problemas de motricidad del chico convertían en improbable la teoría del abuso. Sin embargo, fue derivado por la justicia a la Unidad 20 del Borda. Las intensas gestiones de sus maestros y de los operadores de calle de Constitución permitieron que a fines del año pasado fuera trasladado a una escuela de oficios sobre la Ruta 6, camino a la La Pampa. Allí, ahora hornea pan para los poblados de la zona.

¿Cuál es la medida del éxito en esta escuela? Reyes contesta en nombre de una docena de maestros, una auxiliar y un puñado de profesores especiales: “Esto es como la utopía de Gelman, das dos pasos adelante y te alejás otros dos”, dice. Piensa un poco y agrega: “El solo hecho de venir cada mañana y ver que 140 pibes están 8 horas expresándose artísticamente, que expresan cariño, que acceden a un lugar que se merecen, eso ya es reconfortante. Después, aparte, tenés los chicos que se pueden integrar a algún proyecto productivo, como los que están elaborando alimentos en la cooperativa La Cacerola, que funciona en la Facultad de Filosofía y Letras”.

Sobre un papel afiche azul, a espaldas de Reyes, un montón de fotos muestran a los alumnos riendo a carcajadas con un paisaje serrano de fondo. Todos los años, la escuela prepara un viaje de fin de curso a Córdoba. Organizan festivales para recaudar fondos que les permitan solventar la aventura y una vez allí duermen en los hoteles de turismo social. Para los alumnos es una experiencia única: se bañan con agua caliente, duermen con sábanas almidonadas, les sirven la comida, van al cine y también a bailar. “La pasamos bárbaro –subraya-. Cuando viajan los chicos de clase media hacen un kilombo tremendo, pero como la vida de estos chicos ya es un kilombo, cuando encuentran un espacio con límites, amor y afecto se vuelven muy respetuosos. Una vez, una chica encontró un billete de cien pesos, vino y me dijo: `Susana, esto tiene que ser tuyo`. Y sí, se me había caído del bolsillo.”

De repente, se escucha una multitud de pasos cansados arrastrándose por los mosaicos. El barullo retumba en el hueco de la escalera y se hace difícil escuchar a Reyes. Ya no hay carpetas en los pupitres, se terminó el recreo. O, mejor dicho, la clase. Los alumnos, a pesar de sus deseos, deben volver a la calle.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 3 semanas

PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 10 horas

ActualidadHace 10 horasMuerte por agrotóxicos de un chico de 4 años: confirman la condena al productor

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”