CABA

La revoluzanón permanente

Una fábrica sin patrón que ya es modelo. Son 470 hombres y mujeres que todos los días producen el desafío de poner en marcha una fábrica, resistir las amenazas de desalojo y crear formas de gestión social. Cuáles son para ellos las claves de esta dura batalla por la que están dispuestos a todo y que este mes puede tener un final feliz si la legislatura neuquina se decide, al fin, a hacer lo que debe. Dicen que es una fábrica de cerámicos, pero en realidad produce otra cosa. Es lo primero que se me ocurre pensar frente al tremendo predio que se asoma tras el portón. Estoy tratando de calcular la dimensión de este fenómeno recorriendo con la mirada la postal. El parque, los playones, los edificios, los depósitos y las grúas que frenéticamente transportan de acá para allá las cajas estampadas con un logo que sintetiza todo en pocos trazos: un apretón de manos en medio de una ruta.

Dicen que es una fábrica de cerámicos, pero en realidad produce otra cosa. Es lo primero que se me ocurre pensar frente al tremendo predio que se asoma tras el portón. Estoy tratando de calcular la dimensión de este fenómeno recorriendo con la mirada la postal. El parque, los playones, los edificios, los depósitos y las grúas que frenéticamente transportan de acá para allá las cajas estampadas con un logo que sintetiza todo en pocos trazos: un apretón de manos en medio de una ruta.

Abracadabra: la mano está tendida frente a mí y la ruta está a mis pies.

–Bienvenidos.

Nos dice sonriente Raúl Godoy.

Acaba de comenzar nuestro recorrido por ese parque de sensaciones llamado Zanon.

Gorra rapera, ojos transparentes, barba candado y paciencia zen. Godoy parece un Sabina patagónico –más rocker o menos gastado que el español– pero su fama proviene de otros ámbitos: es obrero, sindicalista, integrante del pts y referente de la batalla que desde hace ocho años vienen librando los hombres y mujeres de Zanon. Su magia, en cambio, proviene de cualidades más extrañas: saber escuchar, dejar hablar, esperar, correrse a un costado o incluso desaparecer para dar espacio a que otros cuenten, sin presión, lo que piensan de él. Esta enumeración, justamente, es la que me está dictando uno de sus compañeros y –abracadabra– cuando busco a ese Godoy que nos acompaña a todos lados recién me doy cuenta de que no está en ninguno. Por no quedarme con la boca abierta, pregunto:

–¿Cuánto mide Zanon?

Si no entendí mal, la cosa es así: todo comienza donde estamos ahora, en esta habitación con estantes repletos de frascos de vidrio y una gran mesa en el centro, donde apoya las manos Manoplas para dejar en claro su apodo. A su lado, Carlos –33 años, un hijo de 2– es el encargado de descubrirnos los misterios de su sección: el laboratorio. Durante mucho tiempo era un lugar que custodiaban con recelo, cuenta Carlos, porque allí se esconden los secretos de la producción. Si hoy están a la vista es porque ya ganaron el primer round. “Cuando arrancamos, un proveedor se dedicó a llamar a los otros para que no nos vendan insumos. Entonces, para evitar que se supiera quién no participaba del boicot, ésto estaba bajo siete llaves. El que conoce del tema, con solo mirar los estantes ya lo sabe.”

¿Y qué cambió?

Que ya nos venden todos, incluso el que nos boicoteó.

La alquimia

El laboratorio –como su nombre lo indica– es el lugar de experimentación y creación. Aquí urden lo que llaman el “modelo”, es decir, eso que en base a la experiencia, el saber, el hacer y el deshacer y el sacar conclusiones de todo ese proceso, finalmente genera una pieza que puede ser reproducida al infinito. Hoy tienen 30 modelos. Arrancaron con uno, que armaron con los pocos materiales que encontraron. Lo apodaron El Obrero y tenía tres variantes: celeste, gris y blanco. Para el mercado, se trataba de un cerámico. ¿Hace falta decir que para ellos era mucho más? Hace falta.

Primero, tuvieron que estar seis meses en la ruta, en una carpa. Fue el tiempo que les consumió el infierno institucional –judicial, legislativo y estatal– ciego a sus reclamos.

Luego, tuvieron que comprobar en esa ruta quiénes estaban dispuestos a darles una mano. Lo dirá Godoy, con nombre e incluso, con cifras. “Teníamos que resolver la situación de 240 familias y creamos un fondo de huelga. El pts aportó 10 mil pesos, el mst 5 mil, el po –que no estaba de acuerdo con el fondo de huelga– lo mismo aportó 600 pesos. Hubo una campaña en la Universidad del Comahue para que cada alumno aporte 1 peso. El sindicato del subte nos mandó alimentos. El movimiento piquetero nos dio otra mano. Y la gente que pasaba por acá siempre nos dejaba algo. Incluso los presos de la Unidad 11 nos donaron su ración de comida durante tres días. De los que menos tenían, más recibías. Durante todo ese tiempo tuvimos que aguantar llevándonos a casa 50 pesos cada uno, así que el apoyo de la familia fue clave. Fueron los meses más críticos.”

¿Cuál fue la peor amenaza?

El fantasma del escepticismo. Cuando los compañeros planteaban ¿vamos a poder solos contra este monstruo? Es un cuestionamiento lícito. Incluso el más fuerte duda en esos momentos de su propia fuerza.

¿Y cómo lo superaron?

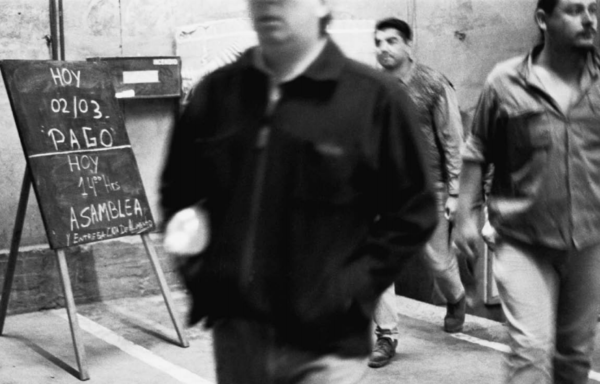

Con ideología. Diciendo: lo único que tenemos para perder son nuestras cadenas. El no, ya lo tenemos. Busquemos lo positivo. Eso nos alimentó. Porque la cuenta es sencilla: el escepticismo te mata. Y lo que te mantiene vivo es la asamblea. Cara a cara, podés debatir o pelearte, ganar o perder, pero siempre sale algo bueno, porque hay reflexión. Votamos en la asamblea empezar a producir recién después de meses de debates. El tema de la propiedad privada fue un problema: los compañeros sentían que esto no era nuestro. Y hasta que no hubo convencimiento, no pasamos ni a considerar la votación. Cuando más del 80 por ciento se sintió seguro, votamos. Y el resultado fue una mayoría absoluta. Pero cuando terminó la votación, el silencio era… aterrador. Nadie sabía cómo empezar. Los primero que hicimos fue organizarnos por sector. Cada sector tenía que limpiar y hacer un inventario de lo que había y de lo que faltaba.

¿Qué faltaba en el laboratorio?, le pregunto a Carlos. “Cerebros. Llamamos a los chicos que habían trabajado en este sector –tres ingenieros y dos técnicos químicos– y ellos nos dieron una mano. Nos enseñaron todo lo que sabían. Hoy, ese mismo trabajo lo hacen un maestro mayor de obras, un perito mercantil, un profesor de historia y un electromecánico.”

¿Cuál fue la fórmula que aprendieron?

Respeto y compromiso. Y responsabilidad. Sin responsabilidad, no podés hacer nada. Un error nuestro significa mucho, pero un acierto más, porque nos beneficia a todos. Sabemos que nuestros compañeros aguantan nuestros errores, nos bancan, pero eso te compromete más. Acá hay gente con mucha experiencia que nos aporta buenas ideas y en eso nos apoyamos. Nuestro punto de referencia fue cómo trabajábamos antes, sacándole la presión de si lo hacés bien o mal.

¿Cómo se arranca desde cero?

Con mucho huevo. Organizar esto fue difícil. Hasta hoy es difícil. La incertidumbre lo hace difícil. Y también es difícil de entender cómo es ahora trabajar acá. Nos quedamos para no perder lo que teníamos y lo que pasó después no podíamos ni imaginarlo. Para mi es un privilegio trabajar acá, pero también un desafío.

Mirado desde este laboratorio ¿cuál es ese desafío?

Desde acá hay que ser frío. Lo que determina si una idea es buena o mala, posible o no, es el costo. La cultura del mercado se volcó a valorar sólo lo económico y dejó de lado la valoración de la calidad. Mantener entonces el equilibrio entre precio y calidad se hace cada vez más difícil. Pero nosotros no queremos hacer cualquier cosa. Nosotros no pensamos como el resto: que lo mejor es el que el piso de tu casa te dure dos años, así volvés a comprar cerámicos. Nosotros pensamos: cambiá el piso y que te dure mucho, para que al menos eso no sea más un problema.

De 1 a 10, ¿cuántos puntos le das a los productos que hacen?

- Los niveles de control de calidad que tenemos no los hace nadie en el mercado.

Buda & Trostky

Ahora estamos en el sector donde se decoran los cerámicos y el encargado de mostrarnos la variedad de diseños es Juan Riquelme, el coordinador. Juan se entusiasma hablando de los productos, pero se queda sin palabras cuando cambiamos de tema. “Mucho no me gusta hablar”, dirá pudoroso. Para saber qué piensa Juan e intuir incluso lo que siente alcanza con conocer a su hija Belén, 20 años, pelo y cejas color fucsia, ojos cielo, diseñadora del sector que coordina su papá. Ella tampoco hablará demasiado, pero dirá lo suficiente: “Papá se la pasa preguntando ¿qué podemos hacer? Todos los días, todas las noches.”

Así nació la idea de hacer cerámicas con el abecedario, las tablas o el mapa argentino, entre otros de los productos que Zanon fabricó especialmente para donar a escuelas, hospitales y jardines de infantes. Ahora Juan está ensimismado en una nueva idea: hacerlos en braile. “Es que esta semana visitó una escuela de ciegos y no va a parar hasta poder entregarles algo en nombre de Zanon.”

Para Juan eso se llama “devolver”.

Belén dirá, como al pasar, que en julio cumplirá tres años de trabajo en la fábrica, pero que desde hace mucho más “ayuda” a Zanon.

¿Cómo?

Empecé acompañando a mi papá para que no caminara solo.

Belén no dice nada más y será Godoy quien completará la historia. Juan vivía –como él– en el barrio San Lorenzo. Juan es budista y Godoy trotskysta. Durante aquellos primeros y difíciles meses, no tenían plata ni para el colectivo. Belén tiene la misma edad que la hija mayor de Godoy. Las dos los acompañaban cuando iban caminando desde sus casas hasta la puerta de la fábrica.

¿Cuántas cuadras?

No sé. Nunca sacamos la cuenta.

Belén me dirá entonces que la distancia no se calcula en cuadras, sino en kilómetros.

Las dos chicas se reunían por las noches para pintar chalecos con la leyenda “Yo apoyo a mi papá” que lucían los fines de semana en la carpa. Ellas fueron las que acercaron el conflicto a las escuelas. Cuenta Godoy:

–Un día nos citó la maestra. Cuando llegamos, tenía un volante arriba del escritorio: lo habían llevado las chicas para repartirlo en la escuela. Yo estaba buscando palabras en mi cabeza para explicarle lo que estábamos pasando, cuando la maestra nos dice: “Las chicas ya nos contaron todo. Los llamamos para saber cómo podemos ayudarlos.”

Andrés Blanco ahora trabaja en el sector estampado, pero antes pasó tres años en la sección compras. Es una de las leyes del control obrero de Zanon: los puestos de administración son rotativos.

¿Hay diferencia entre trabajar en la administración y en la producción?

Mucha. En la administración tenés relación cotidiana con los buitres y una visión concreta de la usura. Todo el tiempo estás alerta para que no te pasen por arriba. En producción, la relación es con tus compañeros. Para mi, el desafío en la administración fue aprender a hacer ese trabajo y transformarlo.

¿Cómo?

Nunca tomando una decisión solo. Consultando todo con los compañeros.

Andrés fue uno de los encargados de lidiar con el boicot de los proveedores, en aquellos primeros días de producción autogestiva. “Costó muchísimo abrir la cadena de pagos, porque nos tildaban de usurpadores. La primera compra fue con pago anticipado: 3.500 pesos. Y a prender velas hasta ver llegar la arcilla. Imaginate lo que significaba para nosotros esa cifra. Y al viejo Zanon, los mismos proveedores lo financiaban un año. Si no, no hubiese podido generar la tremenda deuda que les dejó de clavo.”

Otras ventajas del patrón: pagar sólo el 25% de la factura de luz. El resto, lo cubría un subsidio que le otorgaba la cooperativa que administra ese servicio. De su directorio, participa el gobierno provincial e incluso delegados gremiales que responden a la cta. Sin embargo, la gestión obrera de Zanon no tiene descuentos: paga el 100 por ciento.

Ir por más

Andrés también participó de la primera delegación de la fábrica que viajó a Buenos Aires, en una vieja combi que consiguieron prestada. Buscando apoyo para poner en marcha la fábrica, golpearon todas las puertas posibles e, incluso, las imposibles. “A Moyano lo fuimos a encarar al Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, donde daba una conferencia de prensa. Nos respondió: ´agarren un plan y déjense de hinchar las pelotas.´ De Gennaro nos dijo que las cuentas de la cta estaban mal y nos propuso que nos afiliáramos. Por eso cuando miro para atrás, siempre digo que cada una de esas cosas que vivimos nos educó. La experiencia nos enseñó a no quedarnos con el no, a siempre ir por más.”

Y cuando mirás para atrás, ¿qué encontrás que fue clave para avanzar, pese a todo?

La asamblea.

Hacer o crear política

En Zanon las asambleas son semanales y si hace falta, más. Una vez al mes, le dedican una jornada. Se paraliza la producción los tres turnos y durante ocho horas debaten y aprueban informes que separaron en tres rubros: político, judicial y económico. Dice Godoy:

–Eso es lo único que nos mantiene vivos. Si no, te firmo donde sea que hubiésemos sido derrotados. Sin asamblea no hay gestión obrera que valga. El patrón te puede hacer producir con un látigo, pero la gestión obrera depende del convencimiento que tenga cada uno de que todos tiramos para el mismo lado. Nuestra principal inversión es la asamblea.

Godoy agregará, entonces, que otra de las claves fue no eludir el debate político. “Muchos conflictos empiezan por problemas internos y se quedan ahí, no debaten por qué se generan. Nosotros no le tuvimos miedo a que ese debate abra diferencias, sino al contrario, hablamos de esas diferencia y encontramos los puntos en común.”

Otro obrero me dirá después lo mismo de otra manera: “Godoy consulta a sus compañeros del pts y yo consulto a mi mujer. Los dos hablamos con los que tenemos más confianza”. Para Godoy, la asamblea es el lugar donde esas dos visiones se encuentran y se superan.

Sus compañeros ¿no les recriminan el uso del discurso militante?

Podemos hablar desde ese lugar porque nos hemos ganado el respeto de nuestros compañeros.

¿Y cómo se ganaron ese respeto?

Porque supimos respetar. Y el error que comete la izquierda es no hacerlo.

Muchas veces el problema es que la izquierda aparece alentando más el conflicto que la solución…

Es que hay una izquierda abonada al régimen, de diferentes formas, que opera con las lógicas del poder. Pero cuando se logra que la izquierda nutra la experiencia de una lucha obrera, tus compañeros ya no piensan que es un pecado mortal tener una mirada política.

Obligaciones vs. responsabilidades

La primera consecuencia directa de esta mirada fue, en Zanon, entender quiénes eran sus aliados y cuál era el escenario de combate. Godoy lo sintetiza así: “En la calle y unidos con quienes estaban librando la misma batalla que nosotros”. En Neuquén esto significó encontrarse en la ruta con los movimientos piqueteros, que los defendieron siempre, y poniendo el cuerpo, ante cada amenaza. Por eso, cuando Zanon tuvo la posibilidad de ampliar los puestos de trabajo, la asamblea votó la incorporación de quienes más los apoyaron: media docena de puestos fueron para el mtd, un par para el Teresa Vive, otro para el Polo Obrero y otro para Barrios de Pie. El siguiente cupo se cubrió con organizaciones sociales de mapuches y discapacitados. El tercero fue para familiares y recién el cuarto buscó cubrir las vacantes teniendo en cuenta qué especialidades les faltaba reforzar. Cuenta Godoy: “Tuvimos problemas con la gente del mtd porque jamás habían tenido un trabajo. Y fueron discusiones fuertes, porque la lógica ahí opera al revés: ¿qué significa tomar una responsabilidad? Para algunos significa una obligación y para otros, una forma de hacer algo concreto para cambiar el sistema de relaciones de poder. Producir junto a otro te crea responsabilidades, no obligaciones. Por eso, acá tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestra parte de trabajo, de asistir a las asambleas. Pero es totalmente voluntario asistir o no a una movilización.”

Ya es mediodía y en el comedor nos esperan fideos con tuco de sabor casero. Arriba del mostrador que separa el comedor de la cocina han colocado –como en cada rincón de la fábrica– una cerámica que recuerda: “Daniel: siempre te recordaremos. 15-7-2000”. Debajo de esa cerámica, sirviéndome los fideos, está Ana, la mamá de Daniel. No hace falta hacerle ninguna pregunta para que comience hablar. “Todavía lo lloro, todavía no me entra en la cabeza cómo pasó. Salió ese día de mi casa diciéndome ‘chau mamá’ y a la hora y media me estaban llamado por teléfono para avisarme que estaba en el hospital.”

En realidad, Daniel –22 años, sostén de su familia– murió antes de que llegara la ambulancia de un paro cardiorrespiratorio: el tubo de oxígeno de la enfermería de la fábrica estaba vacío. Su muerte se convirtió en un trágico símbolo del vaciamiento que sufría la empresa en tiempos de Luis Zanon. “Ya no pagaba los salarios ni invertía en mantener la seguridad de la fábrica. Lo de Daniel fue el límite, la primera vez que dijimos basta”, contará Godoy después. Ahora, es Ana la que sigue recordando en voz alta aquel día que está congelado en su cabeza. “Los muchachos me mandaron un taxi para que me llevara al hospital y cuando llegué, le pidieron a los médicos que me dieran una pastilla antes de darme la noticia. Por las caras que tenían me di cuenta que pasaba algo grave, pero nunca me imaginé que mi hijo, que tenía apenas 22 años, iba a morirse así. Si pude reponerme de ese golpe, es porque siempre estuvieron ellos al lado mío. Nunca dejaron de visitarme, de llevarme ayuda, y apenas pudieron, me llamaron para que venga a trabajar acá. Yo tengo 62 años, así que imaginate: ¿quién me iba a dar trabajo? Acá estoy rodeada de los compañeros de mi hijo, me siento querida, apoyada y encuentro la fuerza para seguir adelante.”

Ana me mira con sus ojos mojados. Tiene las manos aferradas al delantal.

Me pregunta:

–¿Algo más?

Y me ofrece una rodaja de pan.

Lo que ya se ve

Para que la arcilla se convierta en baldosa son necesarias cinco horas de molienda y otras tantas de compactación, secado y pulverización, aunque seguramente implique más cosas que no llegué a entender, a pesar de la paciencia de Luis –coordinador de la sección molienda y atomización– para explicarme el proceso.

Luis entró a Zanon en el año 79 y aunque lo echaron en el año 98, no dejó de trabajar en la fábrica: el despido fue un pase mágico para convertirlo en proveedor. “Tuve que sacar monotributo, factura. Y todo para poder seguir haciendo el mismo trabajo”. Intuyo que el motivo que lo obligó a aceptar ese mal acuerdo fue el mismo que motivó a la empresa a forzarlo: Luis es viudo y padre de siete hijos. Con la maniobra, la empresa se ahorraba –entre otras cosas– el salario familiar. “Me dieron la indemnización, pero como después no me pagaron las facturas, me comí esa plata y quedé vacío. Al tiempo, y aunque no quería, me tuve que ir a trabajar a otro lado, en changas, porque a mi casa, algo tenía que llevar.” Cuando al año sus compañeros recuperaron la planta “me llamaron para que ponga en marcha este sector. Para mi fue algo muy lindo. Imaginate, con todo lo que pasé acá. Y eso que fui supervisor, jefe. Que me llamen mis compañeros era una manera de reconocer que nunca me creí las boludeces que me decía la empresa.”

¿Por qué aceptó?

Porque era un desafío y, la verdad, una venganza personal. No sabía qué iba a pasar, si iba a poder llevar un peso a mi casa, pero era una buena revancha. Hablé con mis hijos. La mayor en ese tiempo tenía 19 años, pero el resto todavía era muy chico. Pero entendieron y me apoyaron, incluso me acompañaron a algunas marchas. Eso me bastó.

¿Y cuál es la diferencia entre cómo trabajaba antes y ahora?

Yo hago las cosas tal cual las hacía antes, pero mejor. Empezamos de la nada y llegamos a lo que llegamos porque cada uno pone todos los días lo mejor que tiene. Sigue siendo un desafío, pero ya demostramos que se puede hacer algo sin patrones, sin mandamás. El compañerismo es algo muy lindo, que te llena, te da orgullo. Siento que vamos por buen camino y cada vez veo más cerca la solución. No porque sea fácil, sino porque la veo.

¿Qué ve?

Que hoy por hoy es un problema político. Y la solución, también.

La hora de los hornos

Las baldosas que salen crudas de la sección de Luis viajan hasta los hornos transportadas por unas máquinas solitarias, que ejecutan movimientos sincronizados. Se desplazan, hacen filas, suben brazos, bajan bandejas y regresan a su lugar como por arte de magia, a través de unos pasillos infinitos que forman catorce hornos de 95 metros de largo, cada uno. El sector tiene, entonces, la dimensión de un pequeño barrio, con calles por donde transitan robots. En cada esquina, hay un obrero controlando el proceso.

El cocido consume dos horas y media e implica, entre otras cosas, que la baldosa sea tragada por un horno a 585 grados y escupida cuando alcanza los 1.162 grados. En una de esas bocas está ahora Franco, 27 años, menos de dos en Zanon. Él representa la generación de los nuevos y lo hace notar apenas saluda.

–Todo lo que sé me lo enseñó El Viejo.

El Viejo es Alberto Berra y Franco lo convoca haciendo sonar una sirena, porque las distancias en ese sector son así de elocuentes. Cuando Don Berra asoma, Franco lo presenta:

–Mi maestro.

Don Berra tiene 64 años, veinticuatro de los cuales vivió en Zanon, siempre al lado de los hornos. “Tengo el ojo y la experiencia que se necesita para cuidar esto, porque cada error que se comete lo pagamos muy caro. Y digo pagamos porque lo que se pierde sale del bolsillo de todos. Acá nadie te manda, así que es tu conciencia la que te mueve a hacer el trabajo como corresponde.”

Casi sin tomar aliento, sigue Don Berra: “Esta era una empresa rica que vimos empobrecerse. Se empobreció la fábrica y nos empobrecimos nosotros. Los patrones, no. Ellos no pagaron nunca ni las deudas ni las consecuencias. Eso se lo dije al síndico cuando me lo crucé acá. Le dije también: “¿Ve este horno encendido? Lo prendí yo. Y para apagarlo me va a tener que matar.” Esa es nuestra riqueza.

Don Berra parece un personaje de película y esto en Zanon significa que es literal y doblemente cierto. El documental Corazón de fábrica lo muestra en el afiche, parado frente a los hornos. El título de la película es una frase que dijo Don Berra en una asamblea. “Si esto se apaga es porque la producción, pero también nosotros, estamos muertos”.

Los fantasmas

Estos fantasmas son los que acechan a los hombres y mujeres de Zanon todos los días. Y en algunos más que en otros. Los ojos claros de Godoy se ponen transparentes cuando recuerda el peor de todos: 8 de abril de 2003.

El juez de la quiebra había decretado el desalojo y los síndicos viajaron desde Buenos Aires con la orden de ejecutarlo. La noche previa, los trabajadores se reunieron en una asamblea para decidir qué harían. Cuenta Godoy:

–Todos dijimos y repetimos: ninguno tiene la obligación de quedarse, ni siquiera moral. Pero nadie se movió. Nos preparamos a resistir. Estábamos alertas, tensos, cuando nos avisan que por la ruta se acerca un micro. Nos asomamos por las ventanas –que parecían trincheras– y vemos un colectivo que se para frente al portón, se abre la puerta y se asoma un pie hinchado. Era Hebe. Detrás de ella, bajó una docena de Madres. Hebe ese día me regaló un pañuelo. Y yo pensé: ya está. Ya entendí todo: soy un desaparecido que tiene la oportunidad de dar pelea. Acá lo único que va a morir es el temor. Después, empezaron a llegar de todos lados. Había gente que estacionaba su cero kilómetro en el playón para armar un cordón alrededor de la fábrica y gente que estacionaba al lado el carrito del bebé. Los tres claustros de la Universidad del Comahue decretaron un paro y movilización, también el gremio docente y la cta. Había tanta gente alrededor nuestro y nosotros, unas horas antes, no sabíamos si íbamos a estar solos. Eso te cura el miedo.

Lo legítimo

Parece un trono, pero es el estrado desde el cual Julia juzga la calidad de las cerámicas que acaban de abandonar los hornos. Desfilan ante ella sin pausa, una tras otra y una tras otra, cual película de Carlitos Chaplin. Julia tiene un marcador indeleble en la mano y cada vez que pasa por delante de sus ojos una cerámica cachuza, la marca con una cruz. A Julia le sobra experiencia y concentración para hacer justicia con su marcador y hablar al mismo tiempo. A mi, en cambio, me da vértigo la coincidencia entre lo que está diciendo y lo que está haciendo. Precisa, breve y contundente, Julia dictamina:

“Esta es una lucha constante. De todos los días y de cada uno. Lo sabemos. Y la vamos a seguir todo lo que haga falta (marca una cruz). Hay gente que te apoya en todo lo que hacés y hay gente que siempre va estar en contra, hagas lo que hagas. Eso también lo sabemos. Como sabemos que la solución en bien sencilla: los diputados tienen ahora la posibilidad de darnos la expropiación. Firman y listo (otra cruz). Está en sus manos (y otra). Sabemos que ellos tienen mucha experiencia en beneficiar empresas. A las petroleras, por ejemplo. ¿Con qué argumento entonces van a negarnos a nosotros la expropiación?”

Al terminar el recorrido, le pido a la gente de prensa y difusión algunas fotos sobre los momentos claves del conflicto. Me convidan un mate, dos, y con el tercero me entregan cuatro dvd. En tres están algunas de las películas que se hicieron sobre Zanon: Fábrica sin patrón, No retornable y Corazón de fábrica. En el cuarto copiaron 1.784 fotos sacadas por ellos mismos en movilizaciones, recitales, asambleas, actos solidarios. Es apenas una muestra de todo lo que fueron capaces de hacer en estos años.

Me despiden con un regalo: un cerámico con el calendario 2008 y el retrato de Carlos Fuentealba, el maestro asesinado por la policía del gobernador Sobich.

Cuando ya estoy a la vera de la ruta, esperando el auto que me regresará a eso que llamamos realidad, alguien me toca el hombro y –abracadabra– me tiende su teléfono celular. Del otro lado, la amable voz de uno de los coordinadores de prensa me dice:

– Zanon mide 12 hectáreas.

Y hasta en ese pequeñísimo detalle queda claro qué produce Zanon.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 2 semanas

PortadaHace 2 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 1 semana

ActualidadHace 1 semanaReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

ActualidadHace 5 días

ActualidadHace 5 díasPablo Grillo con lavaca: “Quiero ver a Bullrich presa”