CABA

La reinvención de la paz. La agroecología frente a un mundo en crisis

Gualeguaychú reunió a referentes de la agroecología y la soberanía alimentaria en el Congreso del Programa de Alimentación Sana, Segura y Soberana, con el ojo puesto en compartir ideas y experiencias sobre cómo trabajar en armonía con la tierra, producir mejor, ser rentable, y ser feliz. Compartimos aquí algunas de las voces, experiencias y reflexiones sobre un paradigma que crece. Por Sergio Ciancaglini.

En aquel rincón están explicando cosas sobre los raros negocios que hacen empresas y gobiernos en torno a lo que comemos.

Un poco más allá hablan sobre ortigas, caléndulas, romeros, echinaceas, manzanillas y otras plantas medicinales: explican cómo se hacen las tinturas madre a partir de lo natural. Hay gente ensayando chacareras para más tarde, del otro lado hablan sobre la salud como política pública, y en este sector hay agricultores que muestran tomates, kale, acelgas y una planta que no cotiza en el mercado llamada orgullo, frente a dos biólogos, un filósofo, tres ingenieros agrónomos y un abogado. Hay talleres de gastronomía de alto vuelo, de educación ambiental, de comercialización, y otros que sobre todo funcionan como un caso de biodiversidad entre personas que se encuentran, saludan, conversan, intercambian lo que saben y lo que no saben haciendo un ejercicio que es a la vez de convivencia, de producción y de futuro. Allí hay gente de los barrios más humildes de la región, y productores con más de 2.500 hectáreas, médicos y nutricionistas. Y hasta funcionarios públicos. Todos hablando sobre agroecología.

La historia es más o menos conocida. Esteban Martín Piaggio fue electo intendente por el Frente para la Victoria en 2015 acompañado en la fórmula por Jorge Maradey: ambos médicos, al igual que el primo de Esteban, Martín Roberto Piaggio, que asumió la secretaría que une Salud, Desarrollo y Derechos Humanos. Todos venían de la experiencia de la Asamblea de Gualeguaychú contra las pasteras en el Río Uruguay. Cuando ese conflicto ya no tuvo solución, en la ciudad empezaron a mirar el terruño propio, cosa que empalmó en los últimos años con el estallido de casos de cáncer que hicieron confluir movilizaciones sociales como la de los Pueblos Fumigados y la Coordinadora Basta es Basta, con organizaciones como Stop Cáncer y Pelucas de Esperanza, entre otras. Gualeguaychú decidió prohibir el glifosato y se sumó a la RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología). Más recientemente la ciudad ha puesto en debate la prohibición del trigo Hb4 (transgénico) y su pesticida glufosinato de amonio (todo esto en las MU 73 y 175).

Parte de esa política pública, además, incluyó la creación del PASSS como un modo de pensar cómo abastecer de manera creciente y local, los alimentos que demanda mensualmente la comunidad de casi 100.000 personas: 1.200.000 litros de leche y yogur, 72.000 kilos de queso fresco, 960.000 kilos de hortalizas, 720.000 kilos de frutas, 100.000 docenas de huevos, 312.000 toneladas de carne, 72.000 kilos de aceite, semillas y frutas secas, 4.800.000 litros de agua segura (no contaminada). O sea, un programa que está muy lejos todavía de semejantes cifras, pero intenta los pasos necesarios para fomentar la producción y comercialización de alimentos saludables, elaborados en la región, y que se vendan a precio justo. Nada menos.

En Gualeguaychú, el Segundo Congreso del Programa de Alimentación Sana, Segura y Soberana (andan queriéndole agregar una cuarta ese: Sabrosa) reunió a unas 400 personas que a lo largo de tres días de noviembre cultivaron ideas, experiencias y capacidad de transformación de la realidad. Nada de esto fue tomado románticamente, ya que se sabe –como dicen algunos paisanos– que en estos temas no hay enemigo chico. Esta es una pequeña recorrida por algunas de las voces que llegaron hasta Gualeguaychú para participar en el evento.

El disparador fue el siguiente: ¿qué es lo que pueden aportar la Soberanía Alimentaria y la agroecología (englobando en la palabra a las formas de producción sana y además accesible) frente a un presente signado por la crisis climática y territorial, la contaminación, la explotación a mansalva de los bienes comunes, la enfermedad como signo ya no solo del hambre (la falta lisa y llana de alimentos) sino además de la mala nutrición y de los estilos de alimentación a los que es sometido gran parte del vecindario humano? Con un ojo puesto en ese escenario de terremoto social, ambiental y cultural, estas fueron algunas respuestas para debatir pero sobre todo para hacer del mundo un lugar más llevadero.

Remo y las cabezas duras

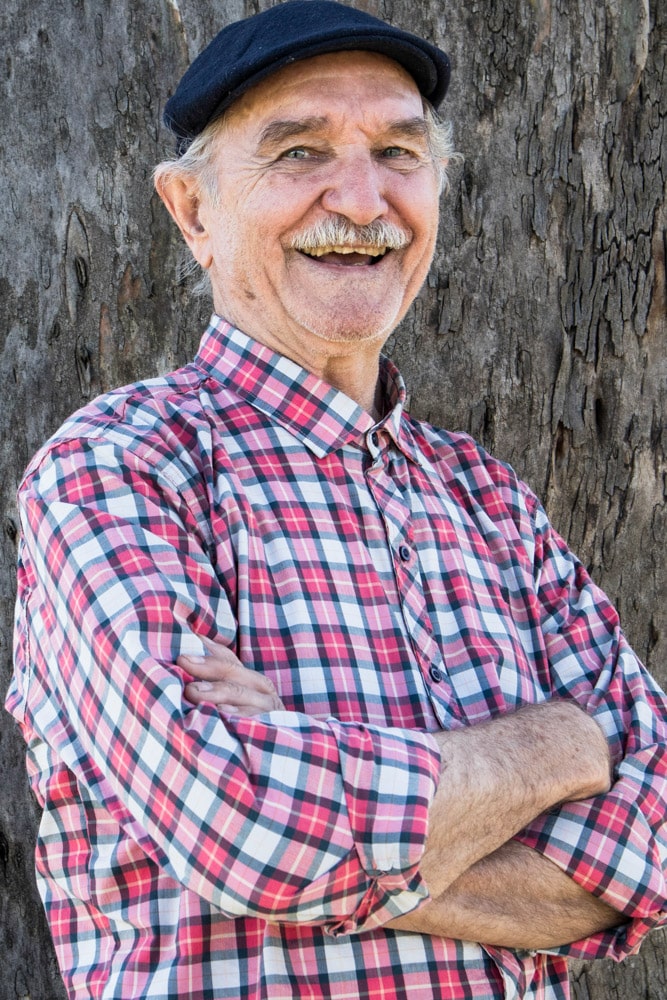

Junto a su esposa Irmina Kleiner, Remo Vénica es el inspirador de la Granja Naturaleza Viva (en Guadalupe Norte, Santa Fe) de producción agroecológica y biodinámica. Producen por ejemplo girasol, trigo y lino, que industrializan y transforman en aceite y harinas de altísima calidad, permitiendo así que en 200 hectáreas trabajen 15 familias. Hacen ganadería (pastoreo racional), elaboran desde quesos hasta dulce de leche, cultivan hortalizas y frutas, tienen un increíble banco de semillas, preparan toda clase de mermeladas, jugos y frutos en almíbar, construyeron una red de comercialización con más de 600 compradores directos en todo el país de sus productos, y así se podría seguir sumándose datos a una historia increíble.

Naturaleza Viva produce, además, un estilo, una forma de ser, un modo de comunicar y de compartir que demuestra en términos prácticos que todo lo que se hace posiblemente mal, podría hacerse razonablemente bien. Irmina no pudo viajar esta vez, así que Remo anduvo por Gualeguaychú sembrando risas, ideas, abrazos.

Sus reflexiones:

“La agroecología, ¿qué es lo que hace? Las cosas que corresponde, en el proceso histórico actual de la humanidad. Es esperanza. ¿Sabés qué? Todas las experiencias, miles de experiencias en el país, están demostrando que la agricultura ecológica lo que hace es producir alimentos de altísima calidad biológica. Pero además, conserva la naturaleza, respeta la vegetación, respeta también a los animales, y fundamentalmente la vida en el suelo, que es la que garantiza la producción actual, y la del futuro”.

Sin embargo los gobiernos apuntan a un tipo de producción basada en agroquímicos y ya no la creación sino la extracción de riqueza. “Pasa que hay mucho cabeza dura, sin conciencia, que se maneja por lo inmediato. La agroecología se maneja con una estrategia, con una larga (alarga Remo la a para que se entienda) experiencia que en nuestro caso ya va por los 38 años. Y cada año estamos más felices, más contentos en relación a la productividad y la calidad de los alimentos”.

“Pero no es solo lo nuestro. Es lo que veo en cada lugar de todo el país donde aparecen estas experiencias. Vos sabés que uno de mis hijos, Enrique, es ingeniero agrónomo. Es un apasionado de la agroecología y me dice: mirá que maravilla cómo evoluciona la productividad, los suelos, con un manejo agroecológico de los cultivos que permite que la vida crezca”.

Las respuestas gubernamentales y corporativas son plantear que hay que producir industrialmente para conseguir dólares, otra cosa verde en proceso de desertificación en los últimos años. Remo, que fue integrante en los 70 de las organizaciones que buscaban un cambio social radical, plantea: “Hay mucha inconsciencia. Pero siento que no hay que ir a pelear. Hay que hacer. La pelea trae odio, rencor. Mirá: hay también gringos que producen granos y alimentos con venenos, con agroquímicos, que destruyen la capacidad vital de nuestra población. El que lo hace no es consciente. No te podés pelear con un inconsciente. Lo que hay que hacer es ayudarlo a reflexionar, mostrarle los números, explicar los beneficios económicos de no poner agroquímicos, todo lo otro que te genera a vos como persona. El tema es que si lo único que te interesa es el lucro, ganar dinero, nunca encontrás el entusiasmo que tenemos nosotros por estar haciendo cosas de otra calidad, con otro alcance para la salud de la gente. Y encima nos va mejor que a ese gringo obsesionado con la plata”.

¿Podría la agroecología ser producción para la exportación? “¡Pero claro! La vez pasada lo escuché a (Sergio) Massa que dijo algo que capaz fue un descuido, porque es raro que los ministros digan esas cosas. Pero dijo que hay que dejar de vender materias primas, los granos hay que transformarlos en harina, fíjate vos. Dijo: si vendo los granos de trigo me pagan 450 dólares. Si vendo harina me pagan 700 dólares. Si vendo fideos me pagan 1.500 dólares. Bueno, él lo dijo, pero nosotros lo estamos haciendo. Pero hay que hacerlo agroecológico, porque Europa no es boluda, quieren importar alimentos de calidad, no chatarra. No van a buscar chanchos contaminados. Seríamos muy tontos si creemos que vamos a poder venderles alimentos industrializados hechos a partir de agroquímicos. Los podés estafar una vez, pero nunca más te vuelven a comprar. Entonces, ¿quieren hacer negocios? Este es el presente y es el futuro. Hay una crisis alimentaria en todo el planeta. Las corporaciones, como no saben hacer otra cosa, salen de las crisis inventando guerras. Nosotros al desarrollar la agroecología prevenimos los conflictos sociales y ambientales. Ellos inventan guerras. Nosotros estamos reinventando la paz”.

Marcos Filardi: la salida más genuina

Emprendió un trayecto en 2016 al que llamó “Viaje a la soberanía alimentaria”. En un Alfa Romeo 164 modelo 95 (al que bautizó Rocinante) recorrió 260 localidades de las 23 provincias del país: 50.000 kilómetros. “Fui a documentar las violaciones a los derechos humanos del sistema agroindustrial. Conflictos por la tierra, desplazamiento de pueblos originarios, el drama de los agrotóxicos, las escuelas rurales fumigadas. Megaminería, fracking, represas. Pero también vi las asambleas socioambientales que resisten y las formas de creación de otro tipo de producción”.

Es abogado especializado justamente en soberanía alimentaria y derechos humanos. Marcos Filardi es fundador además del Museo del Hambre, como símbolo que permite reunir y promover todo lo que sea necesario para que el hambre pase a existir solo en los museos. Una “unidad del buen vivir”, le gusta llamarlo, para compartir experiencias y herramientas de forma colectiva.

Integra la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, forma parte de la Dirección de Agroecología creada a nivel nacional, y ante la consulta de MU planteó:

“Lo primero frente a todas las amenazas del presente es generar otra narrativa. Una narrativa de la esperanza en el sentido de encontrarse con otras y otros en un mismo caminar compartido que devuelve felicidad. Lo que devuelve felicidad es ese caminar. Es decir: quienes estamos transitando y compartiendo este camino no es que nos estamos fustigando por hacerlo sino que al compartir ideales, luchas, encuentros, aprendiendo con los otros, encontramos felicidad. Eso me parece importante porque hoy hay generación de mucha desesperanza, mucha soledad”.

“Pero cuando generamos esos encuentros nos damos cuenta de que salimos fortalecidos. Un encuentro como este, que hoy nos convoca, es como alimento. Porque a veces tenemos esa sensación de pesadez. De estar una y otra vez atrás de noticias malas, que son como golpes al tobillo, uno detrás de otro, en fractura expuesta y que quita las ganas de caminar. En cambio al estar con gente que ha caminado, que tiene todo un camino y una trayectoria y una coherencia y una alegría también a la hora de transmitir y compartir, nos alimenta. Hay un sentido por el cual vivir, por el que pelear, hay un sentido para caminar”.

¿Y desde el punto de vista práctico? “Tanto la agroecología como la Soberanía Alimentaria ofrecen salidas concretas a todos estos problemas que enfrentamos. Son las salidas reales, más genuinas. Siempre decimos que la Soberanía Alimentaria como paradigma nos ofrece una salida colectiva a las tres pandemias con las que convivimos. La pandemia de la malnutrición en todas sus formas y de las enfermedades crónicas no transmisibles; la pandemia de la desigualdad; y la pandemia de la desesperanza también. ¿no? Ya no es el Covid, esas son nuestras pandemias. Entonces la Soberanía Alimentaria con cada uno de sus pilares nos ofrece una salida colectiva a esas pandemias que acechan a nuestra humanidad compartida. Nos ofrece la posibilidad de habitar los territorios de otra manera. De producir alimentos en armonía con la naturaleza, sanos, seguros, soberanos, sabrosos, nutritivos, que redundan en un mejor sistema inmunológico, en mayor felicidad individual y colectiva”.

“Nos ofrece también la posibilidad de generar tejido rural, trabajo genuino, un entramado local que acerca al productor directo con el comensal. Genera empleo, encuentro virtuoso campo-ciudad, que es la mejor salida genuina a la pobreza e indigencia que genera este modelo”.

“Todo esto genera además igualdad, básicamente. Estamos ante un modelo que viene a arrasar con nuestros bienes naturales, nos va a someter natural y cotidianamente a zoonosis de todo tipo, a problemas de salud masivos, como ya lo ha hecho. En cambio la agroecología y la Soberanía Alimentaria, al buscar restaurar la relación rota con la naturaleza, nos permite construir un mundo más sano para nosotros y para todos los seres vivos con los que compartimos casa común”.

Leticia Gebhardt: el trabajo y la salud

Sola y sin muchos más recursos que sus ganas y su imaginación, crio a sus tres hijas de sangre y otras tres del corazón, como le gusta decir. Es una de las inspiradoras de la huerta comunitaria agroecológica Codo a codo, en un terreno de unos 25 metros x 15 que pertenece a sus hijas del corazón. Armó la huerta atrapando a altas velocidades las capacitaciones que le prestaron desde el municipio: “Nos autoconstruimos nuestro barrio San Cayetano con nuestras propias manos, y a hacer la huerta también aprendimos”. A Leticia Gebhardt nunca le gustó el tema de recibir bolsones de comida o ayuda social. “La podés necesitar, pero es feo eso. Con la huerta en cambio hacés un trabajo y te la ganás. Acá nadie viene porque lo mandan para cobrar una tarjeta. Lo que hay es amor a la huerta”.

“Tenemos lechuga, acelga, morrón, perejil, zapallito, zapallo, tomate, berenjenas, papas, de todo. No nos mandamos la parte, aprendimos en serio”. Codo a codo es merendero para 30 chicos. Leticia tuvo una idea: “Les enseñamos a cultivar y cosechar a los gurises. Son Los Huerteritos”. Su proyecto es hacer una cooperativa para ofrecer una opción de trabajo en agroecología a jóvenes que consumen. “Y si quieren seguir consumiendo, que se la ganen laburando, no que vayan a robar o matar por ahí. Pero hay que darles una oportunidad. Si nadie les da trabajo porque son drogadictos, esto nunca se acaba”.

Para Leticia la agroecología es una demostración de poder: “Es demostrar que se pueden hacer las cosas, salir adelante. Estuve viendo las huertas que hicieron en Las Piedras (reserva municipal de Gualeguaychú en la que se otorgaron hasta ahora dos hectáreas a la producción de hortalizas por parte de la Unión de Trabajadores de la tierra-UTT) y es impresionante. Esto es un aprendizaje para nosotros, que venimos de los barrios con una huertita chica, pero vemos que cada día podemos aportar y agrandar un poquito más la cosa, como están haciendo en Las Piedras. Algo así es maravilloso”.

“Fijate que en una experiencia de agroecología lo que hay es trabajo. Además, sin químicos, y tenés una verdura que le dura mucho más a la gente porque no tiene esos químicos. Pero como no tiene esos químicos, te alimenta mejor, estás mejor de salud y podés superar mejor las enfermedades. Yo creo que esto es lo que tendría que hacerse en todos lados, porque creo que a todos nos iría mucho mejor”.

Eduardo Cerdá: circulación de la energía

Es uno de los fundadores de la RENAMA, y venía impulsando naturalmente el crecimiento de la agroecología a través del asesoramiento a diversos campos y experiencias en todo el país, hasta que fue convocado por la actual gestión cuando se creó la Dirección Nacional de Agroecología en el ministerio de Agricultura. Por supuesto que el cargo conlleva toda clase de paradojas en un gobierno que a la vez aprueba el trigo transgénico o favorece la producción masiva de soja ante el endeudamiento externo al que (otra vez) se ha sometido a un país que tantas veces se ha empecinado en cultivar la injusticia. Eduardo Cerdá sabe lo que lo rodea, y como dijo desde el comienzo este funcionario que se negó a cobrar salario por su gestión, se dedica a seguir haciendo lo posible por el crecimiento de la agroecología en el país, pese a la falta de recursos y de políticas concretas. Su diagnóstico favorito sobre esta posibilidad de construcción sana surge de lo que ha ocurrido en los últimos años, en los que un tema inexistente pasó a ser una opción de producción con un enfoque mucho más adecuado para convertirse en lo que Santiago Sarandón (titular de la primera cátedra de Agroecología del país) llama “la agronomía del futuro”.

Cerdá en Gualeguaychú plantea: “La agroecología toma y entiende que estamos en un cambio de paradigma histórico. Y que la sustancia y hasta el dinero cuando se acumula, es un poco parte del viejo paradigma. El nuevo paradigma tiene que ver con la energía, con la circulación del dinero, con el movimiento, tiene que ver con los afectos, con la solidaridad, tiene que ver con entender la vida. Entonces uno mira un suelo y trata de entenderlo como un organismo vivo y mira una planta y ya no ves una cosa de la que vas a extraer algo, digamos, sino que estás viendo un ser que también tiene vida. Y apreciás su sombra y lo que te da. En esa relación también empezás a entender que cuando como algo que me da vitalidad me siento mejor y me siento menos pesado y eso se valoriza, cada vez se valoriza más”.

“Entonces no sé si esto representa un combate. Para mí, el concepto de lo agroecológico da respuestas, y en la medida que más personas entiendan hacia dónde va este paradigma. Un ejemplo. Te decía que mirás el suelo, lo cuidás. Y el suelo tiene las mismas bacterias que están en el intestino del ser humano. Entonces empezás a entender otro tipo de relación, que hace que la alimentación tenga que ver con la salud, con la vida, con el modo en que nos relacionamos con lo que nos rodea. Hasta con tu ánimo. Entonces la agroecología te permite trabajar, charlar, investigar entendiendo que no estamos mirando un cuadro sino que somos parte del cuadro y eso es lo que cambia. Pasa incluso con el comunicador, que al conocer esto empieza a entender que se tiene que meter adentro del cuadro y tiene que entender lo que está pasando en ese cuadro para comunicarlo. No es el que viene de afuera, hace dos preguntitas y se va. Ahora fijate que estamos hablando de producción, de salud y hasta de comunicación, porque todo entra en esa realidad que significa estar viviendo y experimentando un nuevo paradigma.

El argumento es que lo ajeno a mí deja de ser un objeto: “Es que nos formaron creyendo que todo lo otro es objeto. Hasta las personas. Pero ahora estamos en medio de otra cuestión que ya plantearon hace décadas pensadores como Edgar Morin: la idea de la complejidad”.

“Pero pensar que estos escenarios son complejos no quiere decir que sean complicados, porque si uno piensa en términos de complicación, te cerrás. “Pero al contrario, si uno entiende la complejidad, la diversidad, puede disfrutarla y hasta comprender las cosas con más sencillez. Porque andamos en eso, dando vueltas a ver cómo le encontramos el agujerito al mate y entendemos cada vez un poquito más de la vida. Porque eso es lo que nos pasa y cuando nosotros nos entusiasmamos con la vida, nos pone en un lugar de pensarnos: ¿para qué estamos acá? Y esa pregunta nos da coherencia y la coherencia es tratar de hacer lo que pienso que puedo realizar. Me da salud. Me da tranquilidad. Dejás de pensar en cambiar el auto todos los años. Te das cuenta de que la vida puede ser otra cosa. El otro día lo estábamos conversando con productores. Decíamos que nos va cambiando el estilo de vida, y no es que nos volvimos pijoteros, sino que te das cuenta de que se puede vivir de un modo diferente, que te hace mejor. Una vez Juan Kiehr (dueño del campo La Aurora, de Benito Juárez, considerado emblema agroecológico en el mundo por la FAO) había recibido a una cantidad de productores para mostrarles el campo. Cuando se fueron me dijo: ‘¿vio Eduardo? Qué linda esta gente, y qué alegría que me genera poder compartir todo esto. No es la misma felicidad que da andar en crucero’”.

“Eso genera un contagio positivo. Le está pasando a Amadeo Riva, que sigue haciendo crecer su campo de 5.000 hectáreas en agroecología, y los vecinos lo copian porque ven que ahí hay una clave que pueden ir y mirar. Se puede producir mejor, de otra forma, y que te vaya mejor que con el otro modelo. Y encima, con ese estado de ánimo”.

Maritsa Puma: cómo dormir en paz

Tiene 24 años, una hija de 6, llegó a los 11 a la Argentina desde Bolivia con su madre y sus hermanas. En la escuela empezó a escuchar hablar de producción sana que no era precisamente lo que su madre y ella misma, al ayudarla, estaban haciendo. En la zona de El Pato conoció la experiencia de la UTT y muy pronto comenzó a entusiasmarse con las capacitaciones tanto para el diseño agroecológico de las huertas, como para el preparado y uso de bioinsumos que permiten liberarse de toda clase de pesticidas y químicos, y recuperar suelos deteriorados revitalizándolos para poder producir alimentos sanos. Integra el CoTePo (Consultorio Técnico Popular de la UTT), un mecanismo de transmisión de conocimientos de campesino a campesino, de agricultor a agricultor, para encarar así la transición a la agroecología desde un modelo en el cual quienes producen hortalizas son personas que cobran lo ínfimo mientras quedan sometidas a sistemas de arrendamientos de los terrenos que les hipotecan la vida. El propio sistema las obliga a producir aceleradamente para poder pagar los alquileres, en una rueda difícil de desactivar. El CoTePo brinda la posibilidad de hacer la transición de un modelo a otro, que la propia Maritsa reconoce que ha sido ventajoso como forma de vida y también de mejora de ingresos.

Sobre el rol de las mujeres en la agroecología: “Se interesan un montón. Porque es más barato, y por los chicos. Porque las mujeres vamos a la quinta con nuestros hijos. Si estás envenenando, están al lado tuyo”.

Dijo hace tiempo Maritsa a MU: “Lo que me cambió fue mi hija, porque quiero ser responsable del mundo que voy a dejarle. Antes éramos como esclavos de nosotros mismos: ni tiempo para el estudio teníamos. Trabajo con mi mamá desde los 11 años, pero para mí no existe la explotación infantil ni nada de eso. Ves a tu mamá sola jalando un carro, pero no es lo mismo que vayan dos pares de manitos empujando por atrás. Después me di cuenta de que mi madre se estaba explotando a ella misma. Y nadie hacía nada. Por eso la agroecología es lo contrario: es vivir una vida digna, una vida que te merecés por el trabajo que hacés”.

Dice ahora Maritsa a MU: “La agroecología te da mejor calidad de trabajo, de vida, de alimentación, mejor relación entre las personas, los humanos digamos. Y además entre humanos y la naturaleza, con todos los seres vivos que nos podemos encontrar, en las plantas, en el suelo”.

“Es también valorar el lugar donde vivimos y de lo que depende nuestra vida, nuestra alimentación, el aire que respiramos. El agua que tomamos depende de qué relación estamos teniendo con estos bienes comunes y la agroecología aportaría eso, que podamos ser felices con lo que hacemos. Porque a veces estás haciendo cosas –puede ser por el trabajo, por exigencias que te superan, no lo sé– pero sabiendo los daños que causan lo sigues haciendo”.

“La agroecología te ayudaría, por así decirlo, a dormir en paz, a mí me pasa eso, sé que estoy aportando algo a la vida y puedo dormir en paz”.

¿Y eso qué transformación produjo en la propia Maritsa? “Creo que transformó mi forma de pensar. Entender que los problemas que tengo no son solo míos, sino que son del conjunto de la sociedad. Entonces, entre todos, ver cómo podemos buscar otra solución, comprendiéndonos, respetándonos y ver la manera de solucionar todo lo que está pasando y para eso hay que luchar. Y para hacer eso tenemos que organizarnos”.

“Sería como encarar lo que podemos hacer como comunidad, organizándonos y ver que entre todos juntos somos más fuertes y podemos dar pasos más grandes que individualmente”.

Walter Pengue: ¿qué nos puede salvar?

Es ingeniero agrónomo (con especialización en genética vegetal) y Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales por la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Doctor en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible (Universidad de Córdoba, España). Es además profesor titular en el Área Ecología, línea Economía Ecológica, Universidad Nacional de General Sarmiento, fue miembro científico del Panel Internacional de los Recursos (Resource Panel) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, e integra el Comité Ejecutivo de TEEB Agriculture and Food (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).

Escribió libros como El vaciamiento de las pampas, Nuevos enfoques de la Economía Ecológica, y El pensamiento ambiental del sur, entre muchos otros.

Creo que siempre hay que tener en cuenta lo que pensaron los que podríamos decir los pensadores fundacionales. Ellos, después de casi 60 años de trabajo ambiental. De lo que primero nos hablaron fue de sus fracasos y del motivo de sus fracasos. Y una de las cuestiones básicas que se plantearon ahí. Estoy hablando de la reunión grande de CEPAL en la cual publicamos después un libro que se llama La Tragedia ambiental de América latina y el Caribe.

Una de las cosas que quedaron es que no se puede seguir reflexionando sobre los problemas que tiene la sociedad con la mentalidad que se tenía hace 60 años. Y es toda gente de 80/90años. Estoy hablando por ejemplo de Elio Brailovsky, Héctor Sejenovich, Alejandro Grossman, Nicolo Gligo, José Luis Carrizosa, Víctor Manuel Toledo. Personas, personalidades podríamos decir, a quienes podríamos también entender como nuestros profesores”.

“Ellos no nos contaron sus éxitos sino sus fracasos. Y el fracaso, creo que el principal que hubo fue no haber llegado a todos los segmentos de la sociedad para… ni siquiera comprometerla, sino primero informarla y después que esas mismas personas busquen una transformación. Creo que nosotros estamos llegando al final de una crisis y el inicio de otra cosa. Una crisis que podríamos considerar terminal para el modelo civilizatorio que tenemos, pero es una apertura enorme para otro modelo u otras instancias de vida desde aquí hacia el futuro”.

“Tenemos escenarios mundiales de elevadísimo impacto y transformación, cambio climático, cambio ambiental global, una crisis brutal de biodiversidad. Para el caso de países como Argentina o el Brasil en América Latina que son grandes proveedores de recursos naturales, el recurso que muchas veces no se considera es el suelo. En ese sentido somos grandes proveedores de esto y habrá que cambiar ese esquema”.

“Eso se llama cambio de uso del suelo. Y en la discusión sobre el cambio de uso del suelo, es decir qué se hace y qué no se hace, América Latina tiene mucho para hacer. Empezando por un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo si se quiere de desarrollo a escala humana, podríamos llamarlo. En esa cuestión las oportunidades se abren por todos lados”.

“Hoy quizás estamos muy cegados por la crisis, en el caso de Argentina quizá más porque la cuestión económica impacta tan brutalmente que la gente no puede ver más allá de su propia mesa del día. Entonces, ¿cómo hablar con alguien que está sufriendo, sobre un escenario de los próximos 3 meses o los próximos 30 años?”

“Pero esa gente y todas esas personas van a encontrar una salida. Sí, necesitamos una salida quizá más integradora, más inteligente. Hace muy poco estuve en una reunión con Gilberto Gallopín y Mario Giampietro, una reunión íntima los tres (el argentino Gallopín es doctor en Ecología de la Cornell University y el italiano Giampietro trabaja en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras actividades).

“Lo que terminamos entendiendo era que desde aquí en adelante –no porque algunos quieran o no quieran, sino casi por una cuestión obligatoria– la alternativa es el cooperativismo. La cooperación, no la competencia, es lo que va a salvar a la humanidad. El hombre, en situaciones de crisis ha optado por dos cosas: la autodestrucción o la cooperación. Nosotros apostamos muchísimo más por la cooperación. Es posible que haya otra instancia, lo estamos viendo, tenemos 26 guerras activas en todo el mundo. Gente sufriendo por todas partes. Guerra contra la naturaleza también. Es una guerra contra la naturaleza, contra las otras especies. Parece que queremos dominar todo”.

“Pero por el otro lado tenés un emergente fuertísimo que antes no se tenía que es la cooperación humana. Es decir, el hecho de tender una mano para que se levante el que está abajo, no para hundirlo. Y ahí hay una cuestión clave”.

“Creo que estamos ante escenarios de muchísimo desafío, mucho miedo, mucho temor. Eso también enceguece a la gente, la achica. Pero también están los que luchan, están los que muestran otro camino y otro escenario. Y cuando se ve eso, se pierde el miedo. Y ahí sí, empieza a cambiar todo”.

Producción realizada en colaboración con la Fundación Heinrich Böll – Cono Sur.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 3 semanas

PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 7 horas

ActualidadHace 7 horasMuerte por agrotóxicos de un chico de 4 años: confirman la condena al productor

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”