Nota

Arte, política y contracultura: encuentro en el caos, con María Galindo y Paul Preciado

En el conversatorio “Arte, Política y Contracultura. El Mundo Hoy. Encuentros en el Caos”, organizado por el Museo Universitario del Chopo, la artista, activista y comunicadora boliviana María Galindo, parte de Mujeres Creando, invitó al filósofo y activista Paul B. Preciado a pasear por “el espacio del caos” a través de distintas imágenes de grafitis que fue compartiendo en la pantalla y aquí reproducimos. Un espacio que definió así: “El espacio del caos es un espacio más impredecible, un espacio más difícil, es un espacio más complejo. Y creo que el que mejor representa el espacio del caos es la calle”. Arte, pandemia, cuerpos, deseo, destitución del poder, invención de lo nuevo, feminismos, negritud y la revolución como proyecto de cuidados: compartimos en esta nota los principales puntos de una conversación única por el espacio del caos.

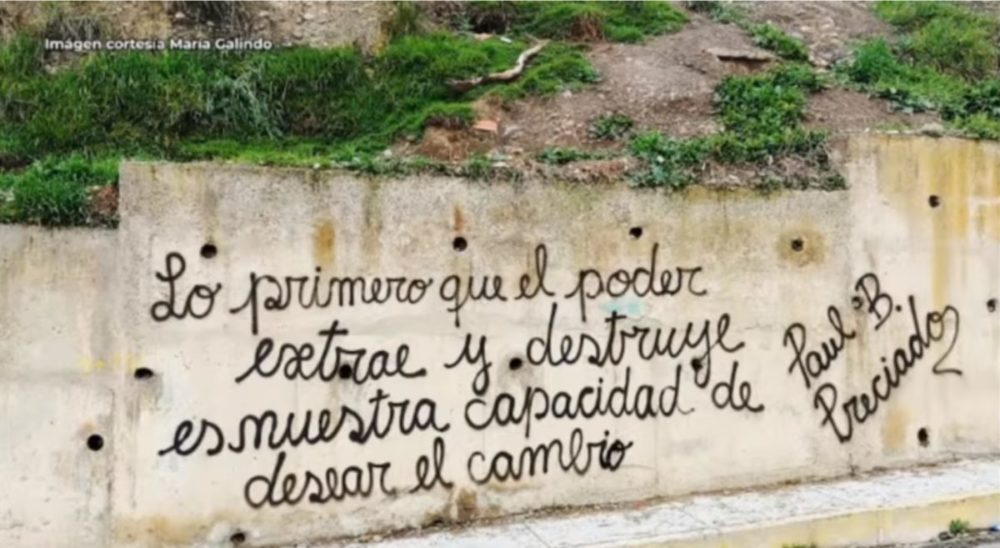

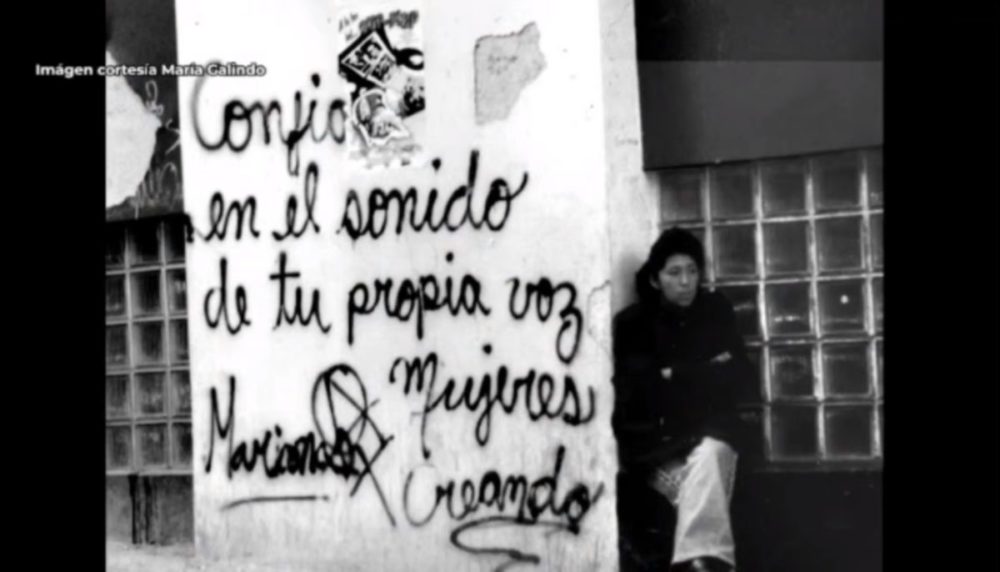

GRAFITI 1:

María Galindo: Quiero empezar con esta imagen porque creo que los movimientos sociales, los grupos, los colectivos más diversos que podamos imaginar -no importa que estemos hablando de colectivos centrados en educación, salud, justicia, disidencias sexuales-, creo que no hemos terminado de construir claves interesantes para entender la cuestión del poder. Esta imagen es para mí imprescindible, además es una traducción de tu palabra.

Paul Preciado: Sin conocer ese contexto lo primero que pienso es quién pasa por esa calle, y que puede suscitar ese grafiti de repente en ese contexto que lo va a leer. Me parece maravilloso. Lo que me interesaba de esa formulación era esa relación entre deseo y poder, entre prácticas deseantes y política. Evidentemente ya Foucault, pero también las tradiciones del feminismo, las tradiciones del antirracismo, nos enseñaron a pensar el poder de otra manera, es decir el poder no solamente en relación con las instituciones jurídicas o el aparato del Estado, sino que el poder atravesando y capturando el cuerpo, eso que Faucoult va a llamar biopolítica y yo llamo macro política. Yo creo que siempre tendemos a pensar el cuerpo como un objeto, como en el fondo una anatomía, como algo natural, y en realidad lo que más me interesa del cuerpo es la potencia deseante, el cuerpo como una artefacto imaginario, no una naturaleza. Me interesaba apuntar a ese lugar, las maneras a través de las cuales el poder captura la imaginación y captura por tanto la potencia deseante, la reserva última de una posibilidad revolucionaria. Yo creo que uno de los problemas de los movimientos de izquierda, diría también de los movimientos feministas, de los movimientos de liberación anticolonial, antirracista, es que progresivamente se han ido transformando en políticas de identidad.

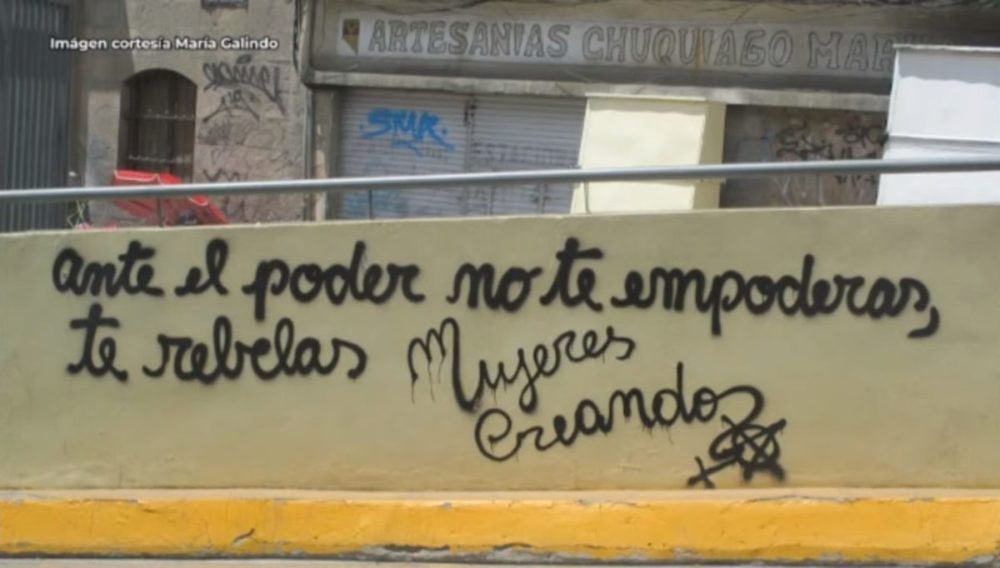

GRAFITI 2:

M.G.: No encontramos y no hemos trabajado suficientemente esta cuestión del poder porque hay una serie de políticas de confusión deliberada, hay una especie de bombardeo para manipularnos en relación a la cuestión de poder. Porque el problema definitivamente es el poder.

P.P.: Todos los movimientos de izquierda, los movimientos sociales, han intentado apuntar a quien sería el sujeto posible de la revolución, que fuera el cuerpo de las mujeres, lo femenino, que fuera la clase obrera, que fuera el pueblo colonizado, o la negritud, etcétera. Y creo que de todos esos espacios se ha ido perdiendo la capacidad misma de transformación que es aquello con lo que realmente trabaja el poder. El poder no se dirige únicamente a la clase obrera sino que se dirige a la construcción misma de la clase obrera atraves de la captura de su potencia deseante, de la misma manera que no trabaja únicamente con lo masculino y lo femenino sino que toda su tarea es construir la masculinidad y la feminidad atraves de la captura de la potencia de desear, de gozar. Yo entiendo cuando hablas de la tensión entre empoderamiento y rebelión, vosotras tenés una política sobre todo de una práctica disidente, una práctica más destituyente que constituyente.

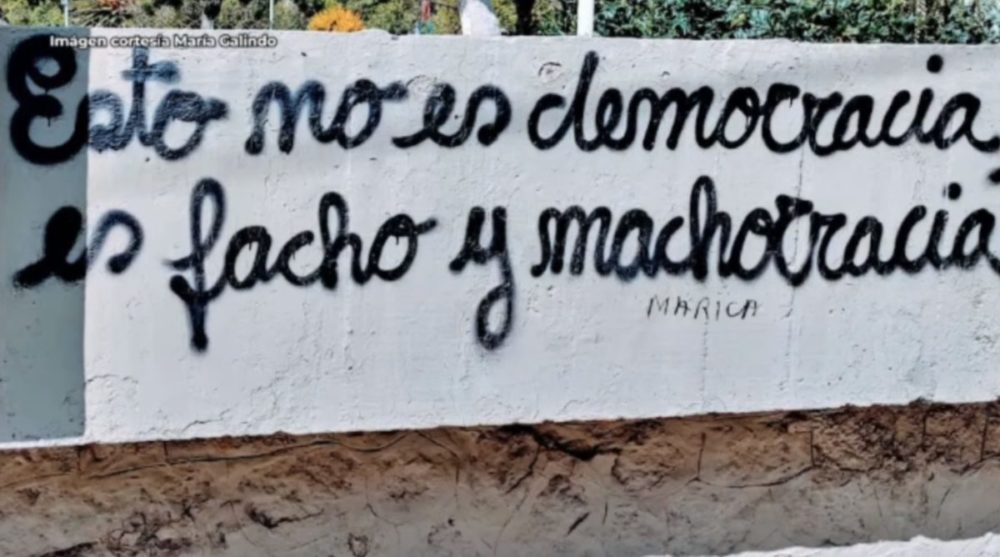

GRAFITI 3:

M.G.: Respecto de esta dinámica de empoderamiento sí que creo que son confusiones deliberadas, es una ficción de empoderamiento. Hay un constante reciclaje por parte del poder, o de los poderes, o de esta construcción de jerarquías, que se reciclan precisamente a través de lo que tú decías: atraves de las identidades. Por eso quería compartir esta otra imagen que dice “quienes nos representan en realidad nos reemplazan”. Y coincido contigo, el problema no es sustituir a estos por otros: el problema está en la construcción de las identidades.

P.P: Habría como dos lógicas de los movimientos sociales, casi de forma esquemática. Una de ellas sería la inscripción en las instituciones hegemónicas. Esa es una de las lógicas que tradicionalmente ha sido una dominante de todo el feminismo, sobre todo el feminismo europeo, esas lógicas de integración en la sociedad dominante, lo que tú llamabas entrar en el poder, es decir de alguna manera participar de los rituales institucionales hegemónicos. Y ahí evidentemente eso no se puede hacer sino es a través, por una parte, de la identificación del otro como mujer, como indígena, como racializado, pero también paradójicamente las mismas estrategias que demandan identidad lo que van a demandar inmediatamente después es la absorción de la identidad en la norma. Es al mismo tiempo paradójicamente la aniquilación de la diferencia.

M.G.: Es una maquinaria planetaria de ciertas categorías, de ciertos mecanismos, de ciertas construcciones metodológicas para que si o si vayamos a resbalar allí. Cuando quieres frenar ese proceso parece que fueras una persona que esta fuera de foco, fuera de contexto, que no es capaz de entrar en razón. Son corrientes muy fuertes dentro de los movimientos

GRAFITI 4:

M.G.: Me ha interesado ir descalificando la democracia y hablar de una privatización de la política. Este concepto me ha servido mucho para entenderme y para plantear que vale la pena dar contracorriente.

P.P.: Quizás podamos decir que ahora vos estás haciendo una edición nueva de tus textos que va a ser publicada en Estados Unidos y yo me encuentro haciendo el prólogo, y me parecía fascinante leyendo tus textos de nuevo tu crítica incesante a la noción de democracia casi como que todas tus practicas pudieran leerse como prácticas de invención de una forma de política nueva, que no es exactamente democrática, en el sentido de que tú desenmascaras las propias técnicas de representación democrática como técnicas patriarcales y coloniales. Y animas totalmente a un proceso de despatriarcalización radical de la democracia, de descolonización radical de la democracia. Viendo además tu propia trayectoria, el hecho de que tú te presentaste una vez a las elecciones, o al menos hiciste un amago performativo, artístico, revolucionario a presentarte a las elecciones, quería preguntarte cómo ves hoy esa relación en Bolivia, y diría en América Latina, donde veo una presencia cada vez más intensa de los movimientos en crítica de las instituciones democráticas, al mismo tiempo que esos movimientos están desplazando enormemente a las tradiciones democráticas patriarcales y coloniales habituales.

M.G.: Estamos en un momento muy interesante pero también es un momento de disyuntiva sobre por dónde ir. Y en esa disyuntiva hay cierta perplejidad y hay un montón de factores que están haciendo que yo no sepa cómo responderte. Tú puedes tener una lectura tremendamente optimista de este proyecto destituyente, de esta capacidad de inventar nociones, por ejemplo, de justicia por fuera de la justicia patriarcal, que me parece que es uno de los momentos absolutamente más fecundos e interesantes que podríamos llegar muy pronto a preguntarnos: ¿Cuál sería una justicia no colonial, no patriarcal? Estamos ahí. Pero al mismo tiempo, las dinámicas desde el Estado y desde los poderes supra estatales que precisamente en este tiempo pandémico han mostrado toda su potencia, te dejan un campo de acción muy pequeño. No por nada estamos tú y yo discutiendo todo esto en el espacio del caos, en el espacio afuera de la institución. Las construcciones están tan fosilizadas. Yo creo mucho en la necesidad de destruir instituciones, yo me dedico casi a eso. Si me dicen cuál es tu oficio: tomar instituciones y destruirlas.

P.P.: Definitivamente hoy en algunos contextos tanto excoloniales, como también europeos, se habla mucho de prácticas de restitución, como si aquello que fue en un momento destruido, robado, transformado, podría ser restituido. Ahí creo que lo que está mostrando prácticas como las tuyas -o de otros colectivos indígenas, afro feministas, queer radicales o trans-, es precisamente que la restitución no es posible, que la restitución debe comenzar sobre todo por una destitución. En esta crítica radical que planteas a la institución, creo que pasa un poco como cuando tú hablas del poder, tienes una visión más monolítica del poder que yo, una visión más monolítica de la institución que yo. Por ejemplo crees que a la institución se puede destruir, yo te diría: la institución no se puede destruir porque es un fantasma. A mí lo que me interesa es la dimensión fantasmatica, casi de un inconsciente en llamas, que es el propio de la institución. La institución ya sabe a esta altura que esta destituida desde dentro. Sobre todo la institución arte, en que las tensiones entre la forma y el contenido han llegad a su máximo exponente, no pueden ser más amplia. Entendiendo que la institución misma no es monolítica, no es una arquitectura de poder absolutamente infalible, sino que la institución tira su poder en el fondo de algo que es absolutamente ficticio, en un conjunto de rituales que son ficciones políticas. Lo que me interesa es la dimensión de ficción de las instituciones que nos oprimen porque solamente desenmascarándolas como ficciones podemos llegar a desmontarlas. Yo a ti te veo no tanto destituidora de instituciones con pico y pala, sino que te veo precisamente como destituidora de ficciones de poder.

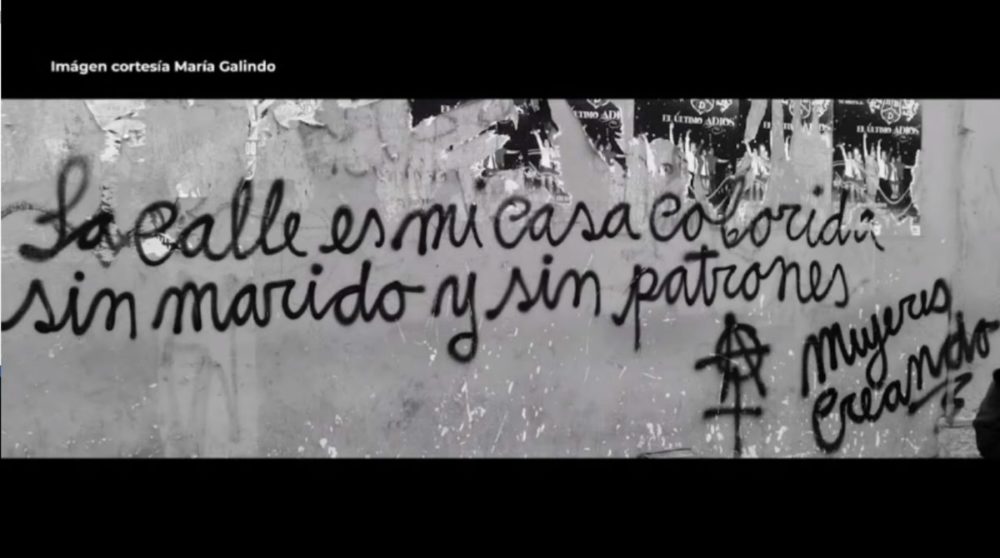

GRAFITI 5:

M.G.: Yo estoy trabajando permanentemente con y desde masas muy grandes de personas que la institución expulsa, excluye, niega, silencia, incluso el derecho de subsistir. No estoy hablando del derecho de acceder a la salud, del derecho de acceder a una profesión, a un trabajo; estoy hablando de formas de exclusión que suponen la negación del derecho a existir, de subsistir. Estoy hablando de masas increíbles de personas que de manera muy caótica, muy creativa, construyen tejidos por fuera de la institución para construir sus propias nociones de bienestar. Este graffiti refleja cientos de miles de mujeres de la sociedad boliviana, pero probablemente en la sociedad argentina, o mexicana, brasileña también: “La calle es mi casa colorida sin marido y sin patrones”. El marido y los patrones son la institución y yo puedo vivir, tomar sol, tener tiempo libre, subsistir, por fuera de estas instituciones creando otro espacio.

P.P.: Cuando hablamos de institución hasta ahora lo estábamos haciendo de una manera muy abstracta. Ahora mismo tú apuntaste al espacio doméstico como una de las instituciones centrales de normalización y de opresión del cuerpo y más precisamente de opresión del cuerpo de las mujeres -y podríamos decir de los niños también, de la infancia en su conjunto-. Habría que ser muy preciso en esta cartografía de las instituciones porque claro que es distinto el funcionamiento de la institución escuela del funcionamiento de la institución doméstica. Incluso el simple hecho que a través de vuestro graffiti es lo que están haciendo es poner de manifiesto que es una institución normativa y disciplinaria tan potente como puede ser la prisión en el caso, por ejemplo, de la restricción del cuerpo femenino. A pesar de que tengo la experiencia, en otro contexto, como tú de construir otras redes de cooperación que puedan precisamente hacer que esos cuerpos que no pueden existir dentro de las instituciones puedan tener otras formas de existencia… Esa es una experiencia trasversal que tú y yo compartimos, tanto de las posturas radicales feministas. Y creo que en estos momentos es importante que cuando decimos feminista hablar de un feminismo radical puesto que ahora mismo al menos en el contexto español, en un contexto francés, es muy fuerte la presencia de un feminismo blanco, liberal, casi de derecha; un feminismo que es muy excluyente de los cuerpos racializados, migrantes, de los cuerpos trans. Me parece que a los feminismos les pasa como a las instituciones: de repente tenemos que entrar en un análisis micro político muy concreto de cómo funcionan. El trabajo que vosotras haces en Mujeres Creando es un trabajo no solamente de destitución, es un trabajo de invención de otras instituciones que son disidentes y que permiten crear redes de supervivencia, redes de existencia. Tú hablabas del momento tan importante que estamos viviendo, de mutación, yo lo llamo de cambio de paradigma epistémico; estamos pasando de un régimen de conocimiento, de representación, a otro. Está clarísimo que han sido puestas en cuestión colectivamente como formas posibles de producir y reproducir la vida. De algún modo las prácticas políticas de representación estéticas, es decir, cuando digo estéticas no me refiero a la práctica artística como práctica artística, sino a la construcción de un régimen de representación visual, ese régimen de representación visual que por ejemplo tan absolutamente aberrante que concibió en un momento dado a través de la descripción de la diferencia política colonial del color de la piel, que transformó a la raza en una estética de la dominación que hoy permite que las personas puedan ser categorizadas, distinguidas, segmentadas simplemente por el color de la piel. Eso es una estética de la dominación. Creo que toda esa estética, ese régimen de poder y dominación, ha tocado fondo y la evidencia es más palpable no solamente en los colectivos más radicales de los colectivos de izquierda o movimientos feminista, los límites mismos de la economía mundo capitalista patriarcal y colonial son hoy perceptibles de forma casi planetaria.

M.G.: Esta práctica de invención de otro espacio por fuera es la única posibilidad real para masas y masas de gente. No es una práctica aislada, políticamente irrelevante sino que los afueras del sistema son muchos. El neoliberalismo nos ha sentenciado a la muerte, al silencio, a la precariedad más completa, a mucho más de la mitad del mundo. Y la pandemia eso lo ha puesto en evidencia.

GRAFITI 6:

M.G.: Este graffiti funciona muy bien para plantear la potencia que puedes tener, porque parece que sino estás en un lugar de relevancia no puedes decir nada, nada de lo que hagas puede resultar valioso en ningún sentido ni para salvarte ni a ti misma. Este es un graffiti precioso, una foto preciosa. La palabra en primera persona.

P.P.: Me parece muy interesante empezar a mirar el cuerpo no como un objeto natural que se enfrenta a las instituciones sino el cuerpo como una institución en sí mismo que va adquiriendo distintas formas de poder, la voz de cada uno es una de las formas de la ley. De forma muy mínima, muy sutil, se enfrenta con la voz de la ley institucional, ya sea de los espacios académicos, o del Estado, de la familia. Me gustaría que empezáramos a darnos cuenta de la fuerza que nos daría a cada uno de nosotros ser conscientes de que como cuerpo somos institución.

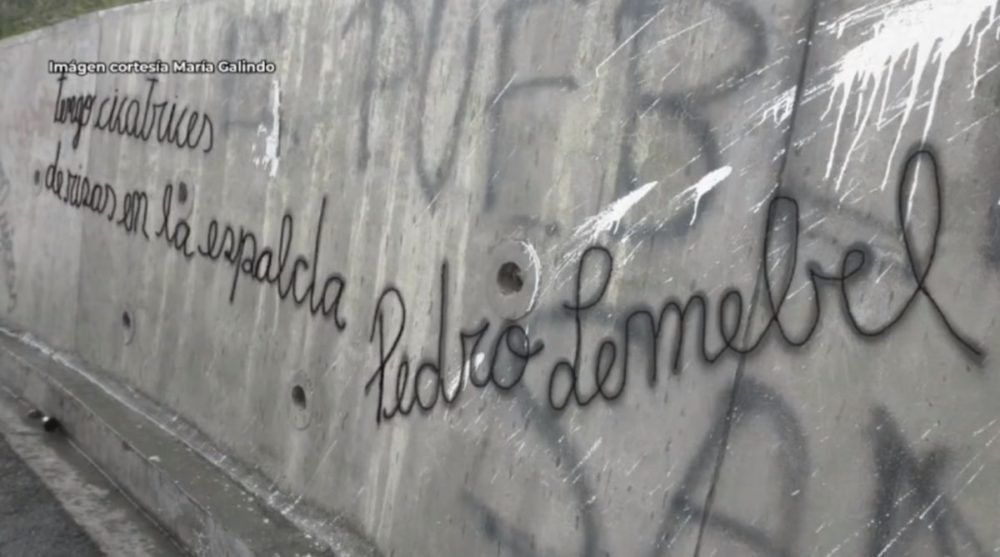

GRAFITI 7:

M.G.: Dices que el cuerpo mismo es una institución, tu cuerpo, los cuerpos, y yo creo que ahí uno de los ejes principales puede ser el deseo, puede ser el placer, pero sin dudas la vulnerabilidad es para mí una de las dimensiones más interesante de experimentarse a una misma, a uno mismo.

P.P.: Una de las cosas que me obsesionan ahora mismo, ya no solamente la vulnerabilidad constitutiva, el hecho de pensar las propias política feministas, queers, trans, afro indígenas; una de las cosas que me interesan es qué sujeto político estamos imaginando como sujeto de esa revolución posible, como sujeto de la lucha, de la resistencia, de la transformación social. Un sujeto que en el fondo no deja de ser un sujeto patriarca colonial, un sujeto totalmente construido a través de figuras de la masculinidad colonial, o bien si pensamos en un sujeto vulnerable. Y si pensamos un sujeto de la política y el sujeto de la revolución como un sujeto constitutivamente vulnerable. Entonces la revolución es completamente distinta, entonces la revolución no es un proyecto de poder, es un proyecto de cuidado con todo lo que puede implicar. Un proyecto de qué vamos a hacer con las cicatrices de la espalda, qué vamos a hacer con las cicatrices que llevamos todos. Por mucho tiempo todos los movimientos gays, lesbianos, trans, feministas, han estado concentrados en la obtención de derechos civiles, pero creo que eso no basta. La destitución no basta. Donde nos encontramos ahora es en una situación de ruinas, aquellos que hemos sobrevivido a la destrucción patriarcal, colonial, y a las formas de destrucción especificas del capitalismo y del capitalismo neoliberal, estamos en ruinas. Nuestra subjetividad ha sido profundamente herida. Llevamos un montón de cicatrices en la espalda. Entonces qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer con nuestra historia de opresión, con las heridas que han sido constitutivas de quienes somos. La cuestión es cómo vamos a cuidar de nosotros, de lo que hemos hecho con nosotros mismos. Qué vamos a hacer con las ruinas del capitalismo, esta es la situación que estamos viviendo, todos nosotros, incluidos el planeta mismo estamos en una situación de extrema vulnerabilidad. Eso cambia no solamente nuestra forma de pensar y de hablar de la política, sino también la manera de hacer política. Es decir que ya no podemos simplemente trazar un horizonte de progreso y transformación política sino que mucho de lo que vamos a tener que hacer es cuidar cómo vamos a sobrevivir a una situación de inmensa violencia y de extrema precariedad.

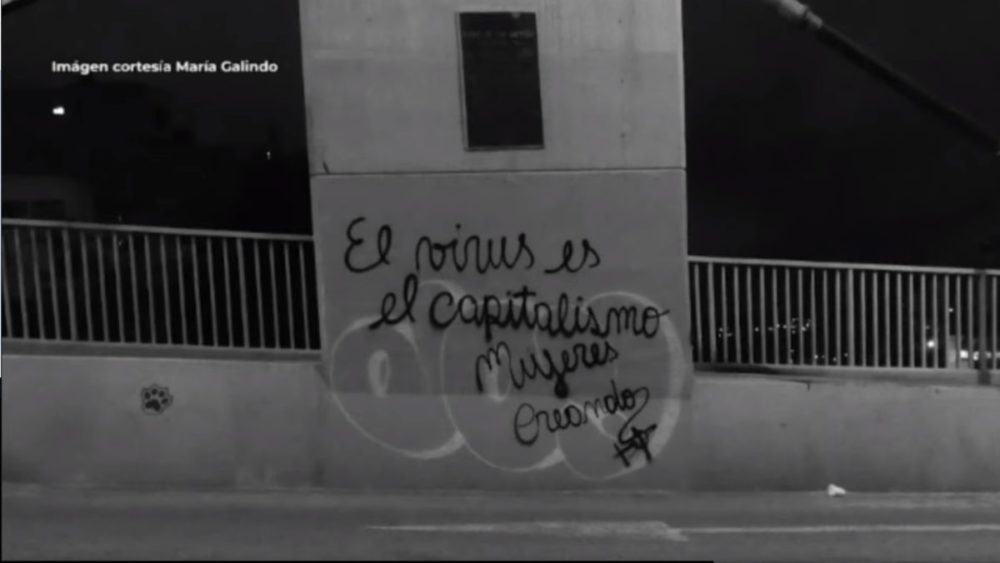

GRAFITI 8:

M.G.: Cómo estamos llegando, con qué cuerpos, con quée subjetividades estamos llegando, y cómo lo podemos nombrar. Esto que estamos viviendo necesita ser nombrado. Estamos en eso. Tú dices que estamos en un quiebre epistemológico, en un cambio de paradigma, y entonces uno dice: frente a esto yo que soy nada, porque además los poderes estatales, supra estatales, coloniales, han mostrado una dimensión muy dura de la capacidad de aniquilar, de su capacidad de paralizarnos. Aquello a lo que tenemos que echar mano es nombrar, es poner el nombre, es bautizar. Ahí viene ese pequeñísimo esfuerzo, parece una cosa muy simple pero creo que es muy interesante bautizar el virus, hablar del miedo, desarrollar prácticas políticas en pandemia.

P.P.: Si pensamos el cambio de paradigma anterior más rotundo y más brutal, el momento de la colonización precisamente, el rol absolutamente capital que jugó la sífilis en ese momento como un instrumento que sirvió. Ahí lo que yo haría de entrada es desnaturalizar el virus, no mirarlo solamente como un evento natural sino mirarlo como un evento sistémico. Me refiero a que el virus funciona como un acelerador de un conjunto de prácticas de normalización social o de prácticas de transformación social de un momento dado. Como la sífilis sirvió para inventar entre otras cosas las distinciones modernas de heterosexualidad y homosexualidad, sirvió para discriminar prácticas de prostitución como prácticas ilegales de prácticas monógamas y dentro del espacio doméstico como practicas legales. Yo mismo si pienso mi propia relación con el virus y con la pandemia creo que todos estamos en un proceso de desastre tremendo, hubo un momento en el que creíamos que íbamos a ser capaces de hacer algo con lo que estaba ocurriendo, de utilizar algunas de las fuerzas revolucionarias que veníamos acumulando en los últimos 10 años, sobre todo me refiero a los movimientos micro políticos más contraculturales, y quizás que había una parte de la sociedad que no habían permeado los movimientos que podía en este momento echar mano en nuestras estrategias de invención de nuevas prácticas de vida. Sin embargo lo que me doy cuenta es como el capitalismo está sirviéndose, esta utilizando la pandemia como una de las estrategias, como si fuera uno de los instrumentos fundamentales tanto de normalización como de resegmentación social y política y una vez más como instrumento de muerte, como técnica necro política porque no olvidemos que la pandemia afecta de manera absolutamente desigual a los cuerpos racializados, a los cuerpos más precarios, a los cuerpos migrantes, etcétera. Por lo tanto creo que hoy tengo más dudas que hace un año de si somos o seremos capaces de establecer alianzas sintéticas estratégicas entre distintos movimientos para ser capaz de inventar ese afuera de la institución que decías, ese afuera del capitalismo. Me gustaba cuando el filósofo Bruno Latour hablaba de lo que esta ocurriendo con la pandemia, sobre todo de lo que ocurrió durante los primeros meses, decía que era un gran ensayo general de algo que va a venir después. Me gusta esa manera de verlo. Por eso precisamente a lo mejor deberíamos desde los movimientos disidentes utilizar este momento como un momento de elaboración máxima, de aprendizaje máximo, pero claro como hacerlo en situaciones de precariedad máxima también, de agotamiento, de dolor físico, de enfermedad, de muerte. Pero a lo mejor eso nos habla también del momento específico que estamos viviendo: un momento en el que las decisiones de transformación política más importantes deberán tomarse al mismo tiempo en condiciones de extrema violencia, en condiciones de dolor físico, en condiciones de agotamiento, en condiciones incluso de muerte. Todo eso a lo mejor nos habla de un cambio radical, al menos en Europa, creo que esta situación que ahora aquí experimentamos en forma alarmante creo que en otros contextos, en contextos de ex colonias, en contextos fuertemente precarizados por la explotación capitalista, esos contextos ya habían sido azotados y no por el virus de covid sino por múltiples otros virus incluido el virus del capitalismo. Es algo que tú has hablado muchas veces, la pandemia de la covid es una en una multitud de pandemias. Como la pandemia ha acercado los contextos de Bolivia, por ejemplo, con la ciudad de Paris, y que están siendo hoy azotadas por la covid y sometidas además a todo un conjunto de nuevas regulaciones. Lo que me pregunto es cómo podríamos dentro de esta situación de dolor vulnerabilidad y muerte, al mismo tiempo multiplicar las experiencias de intercambio, de aprendizaje común. Estamos muy lejos todavía de entender cómo vamos a salir de la situación en la que estamos.

M.G.: La dimensión de lo que estamos viviendo es demasiado compleja, desde un lugar geográfico como el que estoy yo sentada la dimensión se hace espeluznante solamente pensando en lo que es el reparto de vacunas, de lo que es el acceso a absolutamente lo más básico que te permita tener una esperanza de subsistir a esto. En ese contexto me parece importante lo que estas planteando pero voy a ir a propuestas que quizás parecen más sencillas pero resultan muy útiles, resultan muy efectivas: no callarse, equivocarse, creo que hay que escribir y arriesgar a equivocarse. Yo he sido tremendamente criticada porque no me he callado y he hablado un montón de barbaridades todo el tiempo porque me parecía que callar era prácticamente aceptar la situación como estaba. Generar espacios de ritual para la muerte para mí ha sido una de las estrategias políticas más importantes en la sociedad boliviana, pero tampoco ha sido algo que tú lo das a los otros, a las otras, sino que la sociedad se ha dado modos para clandestinizar y no renunciar a sus prácticas de ritual funerarios. Y están desarrollándose de manera invisible, no mediática, formas de resistencia, formas de desobediencia, formas de decir: lo que quiero es vivir. Después nos vamos preguntando que tú quieras, pero ahora vamos a organizar el trueque. Creo que esos espacios soberanos de deseos de vivir, de capacidad de responder al miedo sin parálisis, no porque no lo tengas, me parecen los espacios más fascinantes y son los espacios donde yo he ido aprendiendo en este tiempo. Son espacios donde he ido a contagiarme de su capacidad de reacción además los he tomado como lección, inmediatamente me he puesto a hacer cualquier cosa.

GRAFITI 9:

M.G.: Quiero entrar a un instrumento que está funcionando como panóptico y como espacio de amputación de la capacidad de desarrollar practicas políticas, no es el problema de Facebook sino justamente como está funcionando todo este espacio cibernético.

P.P.: Creo que si es problema de Facebook. En el cambio de paradigma que estamos experimentando el poder se está desplazando de las instituciones tradicionales Estado Nación con todo lo que era el archipiélago institucional disciplinario tradicional, -desde la prisión hasta el hospital, el colegio, el espacio doméstico-, hacia otras formas de poder, de control, de vigilancia que ya no son las de las instituciones clásicas. Entonces las nuevas instituciones son precisamente las redes sociales, las aplicaciones digitales, por tanto buenas partes de nuestras luchas hoy están en una relación de fricción y tensión muy compleja. Siempre me pregunto cómo es posible que la mayoría de las prácticas disidentes hoy tengan como espacio de existencia y de comunicación instituciones que están en el centro mismo del poder capitalista y además de la apropiación y vigilancia corporativa. Estamos en una situación inimaginable. Veo esa situación como una situación de tránsito. Una de la cosas que a mí me fascinan ahora es la relación que a veces imaginamos como muy distante pero que yo creo muy próxima entre las practicas precolombinas y las nuevas prácticas digitales, ahí imagino casi en un contexto de futurismo de ciencia ficción, de cómo se conectan los ancestros indígenas y las nuevas técnicas digitales, creo que ese es el lugar en el que es posible inventar nuevas prácticas de resistencia. Y estoy de acuerdo contigo, esas prácticas a veces pasan por gritar, por hacer grafitis, por hacer una sopa para que la gente coma, por juntarse cinco para celebrar o un ritual de muerte de alguien o un ritual de aborto. Pero también creo que en algún momento vamos a tener que meter las manos, o meter los dedos digitales, directamente en las nuevas técnicas de vigilancia y de control a través de los que se van a llevar adelante los nuevos procesos de normalización.

M.G.: A mí lo que más me preocupa no es solamente lo que está pasando, cuando nos pueden estar vigilando por une espacio panóptico, sino cuánto podemos perder la noción subjetiva colectiva de los espacios de materialidad real, de corporalidad, de construcción en un espacios físico real que exista. En este momento la hegemonía cibernética está funcionando para construir simulación de, simulaciones de encuentros, simulaciones de rebeldías, simulaciones de conexión.

P.P.: Por el momento parte de lo que existe en el espacio cibernético es una imitación, casi una parodia, de lo que debería suceder en el espacio real.

Galindo y Preciado estuvieron de acuerdo en dejar de conversación inconclusa, quizás como una invitación a una charla interminable. Se puede ver acá:

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 3 semanas

Revista MuHace 3 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 3 semanas

AmbienteHace 3 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasLos vecinos de Cristina

ArtesHace 1 semana

ArtesHace 1 semanaVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasUniversidad, ciencia y comunidades: encuentro en Rosario y debate frente a la policrisis