CABA

Lluvia de hamburguesas: primera parte

Redonda pastilla, decorada con cosas y sellada entre dos panes, la hamburguesa nunca fue una moda y menos pasajera. Descolló como el capitalismo con la fuerza consumista de los años 50 y hoy, aunque cada vez queda menos mundo, no hay lugar en el mundo donde no se la pueda comer. ¿Vivir sin ellas? De eso nada. Con el colapso en el horizonte, inversiones millonarias y publicidad cruelty free la carne molida se reinventa entre probetas y plantas cocinadas con inteligencia artificial. Primera parte de una investigación de Soledad Barruti para un especial de Bocado.lat, que compartimos en lavaca.

Soledad Barruti

Para Bocado/Argentina

-“No te preocupes por mi comida, mamá, ya pedí Rappi”.

El asunto empezó a los pocos días de declararse el confinamiento preventivo y obligatorio por Covid 19 mientras mi hijo empezaba a transitar su último año de escuela secundaria. Primero fue una propuesta tímida y espaciada. No sabría decir cuándo se instaló como norma, pero en algún momento de la cuarentena cada dos o tres días tocaba el timbre de casa algún chico en bicicleta cargando el mochilón térmico de donde salía una bolsita de papel madera manchada de aceite.

En estos meses eternos de insomnio y clases por zoom, la comida de llegada rápida fue para Benjamín lo que para muchos: respiro, espacio de fuga, estímulo de dopamina para elevar los centros neurálgicos del placer que la pandemia aplastó. Mi hijo pidió en un año más de cien hamburguesas y llegó así al promedio colectivo nacional (que aún sigue en franco crecimiento).

Dos medallones de carne de 150 gramos cheddar liquid, cuatro fetas de panceta, cebolla crispy, papas fritas, bol de barbacoa.

Dos medallones carne de 250 gramos, dos fetas de panceta, dos fetas de cheddar, cebolla morada, pepinos agridulces, ketchup y mostaza, papas fritas.

Medallón 350 gramos, queso cheddar, fideos moñito, panceta crispy y papas.

Cuatro medallones, queso cheddar, pepinos, lechuga morada, pan brioche untado en manteca.

“Hamburguesas caseras”, las define él convencido como tantos de que hay un salto cuántico entre la comida de los locales McDonalds y la de bares donde la carne es amasada por un humano del otro lado del mostrador, los panes tienen gusto a pan y las lechugas no parecieran de plástico.

“Hamburguesas Gourmet”, “de autor”, “fast good” las celebran afamados cocineros que saben que la propuesta de carne molida, redonda pastilla, decorada con cosas y sellada entre dos panes, nunca fue una moda (y menos pasajera). Declaradas cancerígenas como el plutonio y el cigarrillo por la OMS en 2015, las hamburguesas son desde los años 50 punta de lanza de un sistema económico arrollador, puro símbolo y síntoma. Un modo de ser y de vincularse, un modo de desear y de pensar, una ideología que consumen y encarnan incluso quienes detestan las ideologías: un poderoso acto político y agrícola.

Las hamburguesas somos nosotros: comedores voraces de esa combinación perfecta de grasas (carne, quesos, panceta, papas, aderezos) con sal (que exprime las papilas gustativas exaltando los sabores) y azúcar (que se cuela de la carne dorada, de los caramelizados, del kétchup, de los panes). Una combinación que nos hace adictos y nos destruye. Somos comensales que engullen y digieren combos para uno aunque sin identidad que comandan la misma orden que reciben: inmediatez, homogeneización, ningún cuestionamiento, ni siquiera hoy que estamos a un tris del colapso colectivo.

Una vaca pesa unos 500 kilos. Quitando su cuero, mucha de su grasa, sus órganos y huesos le quedan unos 150 kilos de carne para picar. Son entre cuatro mil y 600 hamburguesas dependiendo si el productor es McDonalds o uno de esos nuevos generosos hamburgueseros que sirven medallones de 250 gramos. Se necesitan muchas vacas – unas mil millones se engordan por año- para un antojo global carnista comandado por Estados Unidos, donde se comen 50 mil millones de hamburguesas al año. Un gusto mundial que, si dejamos, se espera crezca un 75 por ciento hasta 2050.

Pasando por alto la vida y muerte violenta de esos rumiantes, los daños colaterales de este gusto puntual incluyen selvas destruidas, bosques talados y humedales prendidos fuego para que crezca aquello que comerán las vacas: pastos o granos regados con venenos. Muchos gases de efecto invernadero: tantos que si las vacas conformaran un país serían el tercer emisor del mundo. Toneladas de agua potable: 15 mil litros por kilo de carne. Suelos desiertos. Plagas como esta que nos tiene encerrados, zoonosis que salen como maldición apocalíptica cuando la naturaleza queda rota y otros males provocados por el uso demencial de antibióticos que hace esa industria. Migraciones forzadas de comunidades enteras que no pueden vivir sin selva ni bosques ni agua ni suelos y se van ya enfermos a la periferia marginal que les depara la vida urbana. Un reguero de muerte con tantas plantas y animales en su haber que tiene un nombre que suena a estreno de Hollywood: La Sexta Extinción.

Un drama tan grave y cercano que pone en duda la posibilidad de salud y adultez de mi propio hijo. Pero él, adolescente, no está pensándolo de ese modo y menos en pandemia. Tampoco lo piensan muchos que han dejado de comer carne. Ni hacia ahí se orientan las fuerzas de la ciencia o de quienes tienen el poder que podría cambiarlo todo.

¿Un mundo sin hamburguesas?

De eso nada.

De Bill Gates a Jeff Bezos, de Silicon Valley a Harvard, de la ONU a la organización animalista PETA todos parecen estar trabajando por la misma misión: el futuro será con ellas o no será.

…

Entonces acá estoy, un martes a las 9 am dentro del corazón de un laboratorio. Voy vestida con tres trajes blancos de distintos grosores, superpuestos y cerrados para cubrir mi cuerpo completo hasta formar una capa hermética. Uso un barbijo n95 que me aprieta la cara como un bozal, anteojos de plástico que se empañan con el barbijo aunque la respiración es tan dificultosa que la visión es lo de menos. También un par de guantes de latex largos, una cofia que me sujeta el pelo y una escafandra de tela que cierra por encima. Mi imagen es una postal que parece tomada los primeros días de Covid en Wuhan.

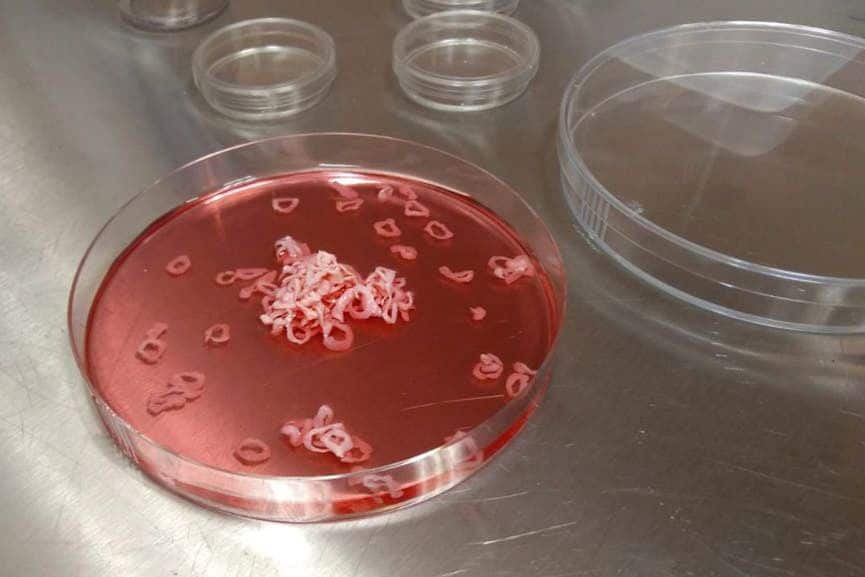

Ponerme todo esto significó pasar por tres salas selladas al vacío con diferencia de presión para evitar la circulación de aire. Una fuerza que vuelve a las puertas pesadas y un poco también al cuerpo. Además, aprender movimientos precisos para pasar de una sala a la otra, colocarme cada mameluco en banquitos de transición y no tocar más que lo imprescindible. Dar un paso en falso, dejar un pelo suelto, un fragmento de piel sin tapar o una partícula que salga de mi cuerpo, podría ser fatal. No para mí ni para los dos científicos que me guían -la bióloga Laura Correa y el bioquímico Diego Dominici- sino para la carne en formación que ahora tengo enfrente: pequeños aros blanquecinos y gelatinosos flotando en un líquido violeta encerrados en una caja Petri (un recipiente de cristal que se usa en los laboratorios para preservar la esterilidad).

Lo que veo, me dicen, es el futuro próximo. Carne (casi) sin cuerpos ni talas ni matanza. Células que forman tejidos que pueden ser amasados entre sí y adicionados con cosas hasta volverse parecidos a la carne molida.

“Come carne no animales”, decía un folleto en la mesa de entrada de este lugar llamado Craveri, un laboratorio al que llegué para intentar comprender de qué se trata esta propuesta más ¿provocativa? ¿ambiciosa? ¿delirante? de la ciencia para una humanidad que camina hacia el abismo pero no desea cambiar el menú.

El laboratorio está en una calle tranquila del barrio de Caballito en la Ciudad de Buenos Aires y desde hace 25 años se dedica a la ingeniería de tejidos: cultivos in vitro para tratar enfermedades humanas. Si necesitas un transplante de epitelio corneal, cartílago o piel, aquí es donde pueden tomar una muestra y fabricar el pedacito que falta. Y en poco tiempo, si todo va bien, puede que sea acá también a dónde vengan a abastecerse de carne los locales de hamburguesas.

Laura Correa es bióloga y dirige el área de bioingeniería del laboratorio que ahora, centrado en este proyecto, tiene por nombre BIFE. Una mujer de 43 años vegetariana desde los 15, locuaz y simpática. Diego Dominici, su compañero de equipo, es dos años menor, tampoco come carne porque no come nada que no se animaría a obtener por sus propios medios y está convencido de que para salir del atolladero apocalíptico hay que activar la imaginación, aventurarse. Laura, Diego y un pequeño equipo que no llega a ocho personas comparten desde hace cinco años el mismo trip: este universo intenso de la carne cultivada; y esta sala de aire inmaculado sin ventanas ni olor, con luces blancas, una pequeña mesada, microscopios, dos heladeras y dos máquinas para reproducir las condiciones que necesitan las células para formar un músculo. O sea, un lugar ocupado por máquinas que reemplazan a un cuerpo: el de un novillo vivo del cual extrajeron las muestras.

-Las biopsias se hacen en un campo ganadero en Tandil (provincia de Buenos Aires)-, dice Diego acercándome un tubo de ensayo con un cubo de carne oscura adentro.

-¿Cómo se extraen?

-Utilizamos un novillito para el que todo esto es muy poco traumático. Se lo seda para poder tumbarlo y en una escisión muy chiquita los veterinarios sacan la muestra, lo suturan, y él sigue con su vida normal.

-¿Lo puedo ver?

-Claro-, dice y abre un cuaderno de notas escritas a mano, una especie de diario del proyecto, y tres fotos del novillo en cuestión.

Es un animal negro, “macho castrado raza cruza Aberdeen Angus de un año”. Se lo ve parado y sostenido con una soga, después tumbado y medio tieso, con cuatro campos quirúrgicos marcados sobre el lomo. De ahí se tomarán las muestras: pedazos de animal “del tamaño de un caramelo Halls”, dice Diego.

-Esta muestra que sacaron acá es un poco más grande. Con la mitad de esto podríamos arreglarnos, dice volviendo al tubo y pienso en los veterinarios aprendiendo a elegir a un animal sano que no va a ir al matadero para cortarle cachitos que terminarán reproduciendo carne.

En cada biopsia, Diego busca extraer las células, ubicarlas en una estructura determinada, nutrirlas y guiarlas para que sigan haciendo lo que creen que están haciendo: reparar una lesión en el cuerpo del que eran parte. Así las células trabajan en las placas Petri como si estuvieran cerrando una herida: se multiplican, se agrupan, se dividen, dibujan líneas, arman fibras y de repente, voilá: carne.

Suena sencillo, no lo es.

Las células son frágiles y demandantes. Se reproducen rápido pero no tan rápido como una bacteria, por eso toda la instalación estéril de este laboratorio que entre otras cosas cuesta millones. Una vez aisladas, las células son alojadas en un bioreactor; una caja de metal que ofrece las condiciones de vida necesarias. “Acá siempre hay 37 grados, un porcentaje de dióxido de carbono de 5 por ciento y humedad saturada”, dice Diego y abre la puerta del sofisticado aparato de metal donde viven miles de células distribuidas en seis cajas Petri con forma de botella aplastada.

Las células no son visibles sin microscopio pero ahí están, sumergidas en el líquido rojo que las contiene y transporta. El alimento que les proporciona lo que un cuerpo animal necesita es sangre: Suero fetal bovino extraído en los frigoríficos cada vez que –se supone sin querer ni saber porque se supone que está prohibido- en el establecimiento matan a una vaca preñada. Entonces extraen al feto “accidental” que deben chequear esté muerto y con una punción cardíaca extraen de ese cuerpo la sangre que puedan. Esa sangre es filtrada e industrializada con glucosa, proteínas, vitaminas, oligoelementos, hormonas y factores de crecimiento. El producto -suero fetal- se vende a más de cien dólares por litro para una cantidad enorme de propósitos: vacunas, reactivos, cosmética y ahora, también –círculo perfecto- la industria de la carne.

Aunque hay búsquedas para evitar el suero fetal bovino (“nuestra intención es comenzar a testear formulaciones que lo reemplacen”, dice Laura) y otras para saltearse las biopsias a novillos castrados, las ofertas con las que la carne de cultivo seduce hoy no son tanto los ingredientes originales sino el tiempo y el espacio. Quitar a la carne de la naturaleza y pasarla a un laboratorio para su crecimiento artificial, aseguran quienes la promueven, dejaría a millones de animales en paz y permitiría devolverle el lugar a los bosques, contener el calentamiento global.

La clave está en la gracia natural de la biología: su persistencia. Las células sanas tienen la capacidad de dividirse exponencialmente hasta que envejecen y entonces dejan de reproducirse. La tarea de los científicos consiste en acompañarlas durante ese camino, guiarlas, nutrirlas y separarlas para que el proceso vuelva a empezar. Si la tecnología los acompaña eso podría dar mucha carne.

-Seis mil hamburguesas a partir de una sola muestra -dice Diego abriendo sus grandes ojos negros como un chico ilusionado.

-¿Tantas?

-Claro. Nosotros al conocimiento científico lo tenemos -se suma Laura con tal seguridad que convence-. Lo que nos falta es desarrollo tecnológico para llevarlo a cabo.

Más biorreactores. O sea más espacio y energía. Tanta energía que algunos estudios comparativos objetan que la carne de cultivo pueda significar menos emisión de gases de efecto invernadero. Y, finalmente, más dinero, lo que deviene en otro vicio de época: el patentamiento de técnicas y servicios y la privatización, en este caso de la carne, por un par de compañías en el mundo (tal vez incluso una sola). Una versión superior a la agricultura sin agricultores que piensa actualmente el agronegocio transgénico: un sistema alimentario cyborg. Pero lo cierto es que si bien ese otro mundo es posible, para que la carne cultivada descolle aún falta: las máquinas que tengo enfrente, solitas no pueden hacer más que un par de medallones. Ni estas ni las máquinas activas que existen hoy en todo el planeta. “Si se toma toda la capacidad biofarmacéutica del mundo trabajando al máximo alcanzaría para alimentar solo a la Capital Federal de Argentina”, dice Diego sin perder el brillo onírico a pesar de que está diciendo tres millones de personas en un mundo que va a los nueve mil millones mañana.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

IndustricidioHace 5 días

IndustricidioHace 5 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

IndustricidioHace 2 días

IndustricidioHace 2 díasQuebró Aires del Sur: los trabajadores y la UOM ocupan la fábrica, y el intendente denuncia 10.000 empleos perdidos en Rio Grande

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados