Nota

Entrevista a Paolo Virno

¿La multitud es buena por naturaleza, o pensar eso es una tontería que reduce a los movimientos sociales a simples fenómenos marginales? Si en la multitud puede existir el mal, ¿cómo imaginar formas de mitigarlo, que no sean estatales, en estos períodos en los que es posible pensar en una esfera de lo público por fuera del Estado? ¿Cómo pensar instituciones pos estatales que potencien la vida y rompan el monopolio estatal de la decisión política? Esos son algunos de los desafíos que propone el italiano Paolo Virno en esta entrevista con el Colectivo Situaciones.

Virno tiene 53 años, participó del «movimiento del 77» y es uno de los más activos militantes de la tradición italiana de la autonomía. Integrante de las experiencias de Potere Operaio primero, y de Autonomía Operaia luego, fue involucrado en el «proceso del 7 de abril», que llevó a decenas de intelectuales militantes a la cárcel y el exilio: el caso más renombrado fue el de Toni Negri. En libertad en Italia desde 1987 ha desarrollado una intensa labor de pensamiento, de enorme influencia reconocible en el análisis de las transformaciones de las subjetividades productivas en la actualidad, y en la recomposición de los movimientos sociales en Italia. Entre sus libros más recientes, publicados en castellano, se encuentran Palabras con palabras- Poderes y límites del lenguaje (1995), El recuerdo del presente. Ensayo sobre el tiempo histórico (1999), Gramática de la multitud (2002) y Cuando el verbo se hace carne. Lenguaje y naturaleza humana (2004).

En esta entrevista con el Colectivo Situaciones que prologa la edición de “Ambivalencia de la multitud”, Virno toca varios de los temas que seguramente motorizarán debates y reflexiones durante su estadía en la Argentina. Algunos ejemplos:

Este es el texto completo de la entrevista, cuyo título original es “La madurez de los tiempos – La actualidad de la multitud”.

Colectivo Situaciones: Pensamos que un diálogo con vos tiene que partir de lo que parece ser una gran premisa de tus trabajos y el de otros tantos compañeros italianos, como es la teorización del posfordismo desde el punto de vista del trabajo y sus mutaciones. Es claro que en tu punto de vista el posfordismo pone en juego –saca a la superficie– rasgos o caracteres de especie –y por tanto, no especializados– que antes se hallaban por fuera de la producción capitalista. Y bien: ¿es posible encontrar, según esta perspectiva, en tus últimos textos –que reunimos en este libro– una cierta continuidad entre las preocupaciones que aparecen en Gramática de la multitud y estas indagaciones en torno al animal humano, el lenguaje, la innovación y lo “abierto”? ¿Dirías que la propia investigación sobre el posfordismo y la multitud requieren un giro por las neurociencias, la antropología y la lingüística moderna como modo de arribar a la naturaleza del animal lingüístico y a sus perspectivas políticas actuales? ¿Por qué? ¿Es siempre la misma preocupación política la que persiste en esta deriva de tus investigaciones?

Paolo Virno: Puedo equivocarme, es cierto, pero me parece que incluso las investigaciones más abstractas que he tratado de desarrollar en estos últimos quince años han tenido como punto de partida la multitud contemporánea. La multitud es el sujeto gramatical y el análisis sobre la estructura del tiempo histórico (El recuerdo del presente, Paidós, 2003) y las principales prerrogativas del lenguaje verbal (Cuando el verbo se hace carne, Tinta Limón-Cactus, 2004) son los predicados. Estoy verdaderamente convencido de que la multitud es el modo de ser colectivo caracterizado por el hecho de que todos los requisitos naturales de nuestra especie adquieren una inmediata importancia política. Por esto me pareció importante indagar en profundidad estos requisitos. Es claro que no sirven para nada los cortocircuitos, las fórmulas brillantes con las que se intenta ganar un aplauso a toda costa. Si se habla de lenguaje verbal, o de tiempo histórico, es necesario asumir una travesía en el desierto, en la que nos vamos a encontrar con paradojas y callejones sin salida, en la que nos perderemos en análisis complicados que requieren instrumentos específicos. Tan solo al final de un recorrido teórico no poco tortuoso –y precisamente gracias a eso– se descubre (sólo a veces, por supuesto) que los problemas enfrentados permiten comprender mejor –no metafórica, sino literalmente– las acciones y las pasiones más actuales.

La indagación sobre la “naturaleza humana” concierne centralmente a la lucha política. Pero a condición, por supuesto, de evitar algunas tonterías significativas. La más tonta de estas tonterías consiste en querer deducir una estrategia política –y, en el peor de los casos, hasta una táctica– de los rasgos distintivos de nuestra especie. Es lo que hace Chomsky (admirable, por otra parte, por el vigor con el que pelea contra los canallas de la administración de Estados Unidos) cuando dice: el animal humano, dotado por motivos filogenéticos de un lenguaje capaz de hacer cosas siempre nuevas, debe batirse contra los poderes que mortifican su congénita creatividad. Buenísimo, ¿pero qué ocurre si la creatividad lingüística se vuelve recurso económico fundamental en el capitalismo posfordista? La antropología es el campo de batalla de la política, no un apuntador teatral que nos dice qué es necesario hacer. La “naturaleza humana” –es decir, las invariantes biológicas de nuestra especie– nunca dispone una solución: es siempre parte del problema.

Los grandes clásicos del pensamiento político moderno, Hobbes y Spinoza para mencionar sólo a los más notorios, han visto en la naturaleza humana la materia prima de la acción política: una materia prima a partir de la cual la acción política puede generar formas histórico-sociales harto diversas. Por eso Hobbes y Spinoza han sido, entre otras cosas, dos antropólogos profundos y realistas. Pero, ¿qué cosas han cambiado hoy respecto de la época en la que se formó el estado moderno? Una sobre todo: las principales facultades del animal humano, además de sus afectos característicos, son colocadas como resortes de la producción social. Marx definía la fuerza de trabajo como “el conjunto de las capacidades psíquicas y físicas de un cuerpo humano”. Pues bien, esta definición se vuelve completamente verdadera sólo en los últimos treinta años. En efecto, sólo recientemente las competencias cognitivas y lingüísticas han sido puestas a trabajar. De este modo, quien –con gestos de desprecio– descuida la indagación sobre la “naturaleza humana”, no está en condiciones de comprender las características sobresalientes de la fuerza de trabajo contemporánea. El panorama teórico actual está atestado de naturalistas ciegos a la historia y de historicistas que se indignan si se habla de naturaleza. El defecto de unos y de otros no está en la parcialidad de sus acercamientos, sino, por el contrario, en la incapacidad de ambos para aprehender los aspectos sobre los que concentran unilateralmente su atención. Los cultores de una naturaleza humana de la que ha sido eliminada la dimensión histórica no comprenden, en última instancia, esa naturaleza; los cultores de una historia escindida del trasfondo biológico no explican, en absoluto, la historia. La teoría de la multitud debe sustraerse a este doble impasse.

-Tal vez no sea justo hablar de un “pesimismo” en estos textos pero, sin dudas, la cuestión del “mal” en el “animal abierto”, ya no protegido por la soberanía del estado –ahora en crisis–, recoloca la cuestión de lo negativo en el centro de tu reflexión, dando a la noción de ambivalencia una mayor nitidez. ¿Por qué surge la necesidad de abundar en lo “negativo” ahora? ¿Se debe a coyunturas políticas y teóricas que nos puedas explicar o, más bien, a otro tipo de exigencia reflexiva? ¿Qué consecuencias tiene, en tu trabajo, este énfasis? ¿Cómo definirías el estatuto teórico y político de la “negación no dialéctica”?

– En los últimos años trabajé sobre dos cuestiones –una lógico-ligüística, la otra antropológica– que tienen mucho que ver con la multitud. La primera cuestión, la lógico-lingüística, dice así: ¿cuáles son los recursos mentales que nos permiten cambiar nuestra forma de vida? ¿En qué consiste una acción innovadora? ¿Qué ocurre precisamente cuando una regla deja de funcionar, pero aún no se ha encontrado otra que la reemplace? A estas preguntas he tratado de responderlas examinando detalladamente un ejemplo significativo de creatividad lingüística: el chiste. El chiste es un microcosmos en el que operan las mismas fuerzas que, a gran escala, nos permiten un éxodo social y político. Por eso, hablando del funcionamiento de la frase humorística, me he encontrado discutiendo, entre otras cosas, el estado de excepción y la crisis de un sistema normativo.

La segunda cuestión, la antropológica, concierne a la carga destructiva inscripta en nuestra especie, a la “negatividad” con la que tiene que lidiar un ser dotado de lenguaje. Entre las dos cuestiones hay un vínculo muy estrecho: por paradójico que pueda parecer, los requisitos que posibilitan la innovación son los mismos que alimentan la agresividad en los enfrentamientos entre semejantes. Basta pensar en la negación lingüística: ésta permite oponerse a una ley injusta, pero abre la posibilidad, también, de que pueda tratarse a alguien (a un hebreo o a un árabe, por ejemplo) como a un no-hombre. Los ensayos recogidos en este libro están dedicados a la “lógica del cambio” y al llamado “mal”. Ambos términos, repito, tienen su referente carnal en la multitud posfordista. Se podría decir: la multitud está caracterizada por una fundamental oscilación entre la innovación y la negatividad.

Pero la pregunta de ustedes se refiere, sobre todo, a la negatividad, a la peligrosidad del animal humano. Procuraré, por consiguiente, decir algo más sobre este aspecto. La reflexión sobre la negatividad, sobre el mal, no nace de un juicio pesimista sobre el presente, de una desconfianza en los nuevos movimientos. Al contrario, es la madurez de los tiempos la que impone esta reflexión: hoy es concebible una esfera pública por fuera del estado, más allá del estado. Esto significa que es totalmente realista construir –en las luchas sociales– instituciones que ya no tengan como jefe al “soberano”, que disuelvan todo “monopolio de la decisión política”. Estas instituciones pos-estatales deben ofrecer de distintos modos –y resolver de distintos modos– el problema de cómo mitigar la agresividad del animal humano, su carga (auto)destructiva. Es la actualidad de la superación del estado la que vuelve imperiosas preguntas como éstas. Y repito: no es precisamente una injustificada melancolía por el curso del mundo. Pensar que la multitud es absoluta positividad es una tontería inexcusable. La multitud está sujeta a disgregación, corrupción, violencia intestina. Por otro lado, sus primeras manifestaciones no suelen ser exaltadas: en los años 80 –mientras el fordismo entraba rápidamente en crisis– las nuevas figuras del trabajo social se presentaron con rasgos “desagradables”: oportunismo, cinismo, miedo. Si el nuestro es un éxodo que nos conduce más allá de la época del estado, no podemos no tener en cuenta las “murmuraciones en el desierto”. Para pensar las murmuraciones, es decir, la negatividad inscripta en la multitud (acordémonos de la violencia sobre los más débiles que fue verificada en el estadio de Nueva Orleans donde estaban refugiados los “muchos” que no tenían los medios para escapar del ciclón Katrina…), son necesarias categorías diferentes a las dialécticas y nociones distintas, por ejemplo, de aquella de “antítesis”. De acuerdo. Pero necesitamos categorías que estén en condiciones de asumir toda la realidad de lo negativo, en lugar de excluirlo o velarlo. En este libro propongo las nociones de “ambivalencia” y de “oscilación”. Y también un uso no freudiano del término freudiano “siniestro”. Freud dice que lo que nos aterroriza es precisa y solamente aquello que, en otro momento, tuvo la capacidad de protegernos y tranquilizarnos. Así, esta duplicidad de lo siniestro puede servir, tal vez, para decir que la destructividad es sólo un modo “otro” de manifestarse de aquella capacidad que nos permite, por otro lado, inventar nuevos y más satisfactorios modos de vivir.

-Hay en tu trabajo una discusión en torno a la noción schmittiana de soberanía. Esa discusión, sin embargo, se relativiza ante el diagnóstico de la crisis profunda de los estados centrales. Aun así, a lo largo de tus textos persiste una preocupación por evitar recaer en perspectivas políticas “estatistas”. Pero si la soberanía estatal está en crisis ¿cuáles serían estos riesgos?

En todos tus textos se percibe además la supervivencia de un razonamiento caro a la tradición del obrerismo italiano sobre el posfordismo, según el cual la medida del valor, que ha entrado en crisis con las mutaciones del proceso productivo, vive, sin embargo, una sobrevida reaccionaria en la forma salarial. ¿Creés que algo similar ocurre con la soberanía política? ¿Es ella también una forma anacrónica pero paradojalmente presente de la medida de la vida contemporánea, como el salario? ¿Y cómo convive todo esto con la noción de un “estado de excepción permanente”?

– El estado central moderno conoce una crisis radical, pero no cesa de reproducirse a través de una serie de metamorfosis inquietantes. El “estado de excepción permanente” es, sin duda, uno de los modos en que la soberanía sobrevive a sí misma, prolonga indefinidamente la propia decadencia. Vale para el “estado de excepción permanente” aquello que Marx decía de las sociedades por acciones: estas últimas constituían, a su juicio, una “superación de la propiedad privada sobre la base misma de la propiedad privada”. Dicho de otra manera, las sociedades por acciones dejaban filtrar la posibilidad de superar la propiedad privada, pero, al mismo tiempo, articulaban esta posibilidad reforzando y desarrollando cualitativamente la misma propiedad privada. En nuestro caso se podría decir: el “estado de excepción permanente” indica una superación de la forma-estado sobre la base misma de la estatalidad. Es una perpetuación del estado, de la soberanía, pero también la exhibición de su propia crisis irreversible, de la plena madurez de una república ya no estatal.

Yo creo que el “estado de excepción” sugiere algunos puntos para pensar las instituciones de la multitud de manera positiva, su posible funcionamiento, sus reglas. Un ejemplo solamente: en el “estado de excepción” se atenúa –hasta desaparecer casi por completo– la diferencia entre ”cuestiones de derecho” y “cuestiones de hecho”: las normas vuelven a ser hechos empíricos y algunos hechos empíricos adquieren un poder normativo. Así, esta relativa indistinción entre norma y hecho –que hoy produce leyes especiales y cárceles como Guantánamo– puede tener, sin embargo, una declinación alternativa, volviéndose un principio “constitucional” de la esfera pública de la multitud. El punto decisivo es que la norma debe exhibir siempre su origen fáctico y, al mismo tiempo, mostrar la posibilidad de retornar al ámbito de los hechos. Debe exhibir, en fin, su revocabilidad y su sustituibilidad. Toda regla debe presentarse, al mismo tiempo, como una unidad de medida de la praxis y como algo que debe, a su vez, ser medido siempre de nuevo.

-Todo esto se articula con tu crítica a un cierto antiestatismo ingenuo, que se pronuncia en nombre de una supuesta bondad originaria de la multitud, una y otra vez arruinada –rousseauneanamente– por la institución (del lenguaje, de la propiedad, etc.). Por nuestra parte encontramos mucha potencia en esta argumentación que nos coloca, por así decirlo, “de cara a la ambivalencia” radical. Y agradecemos mucho esta valentía de complejizar allí donde nuestras debilidades pueden ser más notables.

En este contexto, sin embargo, tu advertencia no llega al escepticismo, en la medida en que evocás de muchas maneras la noción de “institución” de la multitud (katechon, “negación de la negación”, etc.). Entonces: ¿cómo pensar la dimensión política de estas “instituciones” (¿de éxodo?) que de un lado se oponen a la soberanía estatal (¿en crisis pero revivida?) y del otro asumen el mal con el que la multitud debe coexistir mediante operaciones de diferimiento, desplazamiento y contención? ¿Hay relación entre “mal” y “soberanía” en la época en que “lo abierto” del animal lingüístico fuerza la excepción cotidiana (“¿fascismo postmoderno?”)? ¿Podrías explicarnos cómo vislumbrás este juego político-institucional en su “nueva” complejidad?

– A esta pregunta he intentado responderla de modo detallado en el ensayo “El llamado mal y la crítica del estado”, incluido en este volumen. Incluso una respuesta parcial está contenida, creo, en algunas de las cosas que he dicho anteriormente. Quisiera agregar ahora, un par de consideraciones polémicas. Verdaderamente “escéptico” sobre la suerte del movimiento internacional me parece ser aquel que pinta la multitud como “buena por naturaleza”, solidaria, inclinada a actuar en armonía, ausente de toda negatividad. Quien piensa así, ya se ha resignado a reducir al movimiento new global a fenómenos contraculturales o mediáticos, a su metamorfosis en un conjunto de tribus marginales, incapaces de incidir realmente sobre las relaciones de producción. Reconocer el “mal” de la (y en la) multitud significa enfrentarse con las dificultades inherentes a la crítica radical de un capitalismo que valoriza a su modo la misma naturaleza humana. Quien no reconoce este “mal” ya se ha resignado a no tener demasiado vuelo; o, dicho de otro modo, se resigna al peligro de hacer vivir al movimiento por debajo de sus propios medios.

Segunda observación. Pongámonos de acuerdo con el uso de la palabra “institución”. ¿Es un término que pertenece exclusivamente al vocabulario del adversario? Creo que no. Creo que el concepto de “institución” es decisivo, también (y, acaso, sobre todo) para la política de la multitud. Las instituciones son el modo en que nuestra especie se protege del peligro y se da reglas para potenciar la propia praxis. Institución es, por lo tanto, también un colectivo de piqueteros. Institución es la lengua materna. Instituciones son los ritos con los que tratamos de aliviar y resolver la crisis de una comunidad. El verdadero desafío es individualizar cuáles son las instituciones que se colocan más allá del “monopolio de la decisión política” encarnado en el estado. O incluso: cuáles son las instituciones a la altura del “General Intellect” del que hablaba Marx, de aquel “cerebro social” que es, al mismo tiempo, la principal fuerza productiva y un principio de organización republicana.

– A diferencia de otros pensamientos sobre el posfordismo, en tus argumentos pareciera que un cierto énfasis en la ambivalencia del animal lingüístico y su relación con el Estado, llevara a una indiferencia respecto de los diagnósticos sobre las nuevas formas de control y gestión de las vidas que van más allá del poder de las soberanías de los estados nacionales (“sociedades de control”, la “noopolítica”, la “biopolítica”, etc.). ¿Cómo plantearías tu posición al respecto?

– No, no soy en absoluto indiferente a otros análisis del posfordismo. A algunos los aprecio, a otros los critico; todos, no obstante, me implican y me obligan a formularme preguntas, a reflexionar mejor.

Pongo dos ejemplos: el primero, la “sociedad de control”. Es una buena categoría. Significa, en líneas generales, que la cooperación del trabajo social perdería parte de su potencia (y de su eficacia para la valorización capitalista) si fuese dirigida y disciplinada en cada detalle. La invención y la innovación no son ya patrimonio del emprendedor schumpeteriano, sino prerrogativas del trabajo vivo. Para el capitalista es necesario apropiarse de la innovación a posteriori, seleccionando en ella los aspectos afines a la acumulación y eliminando todo lo que puede dar lugar a libres instituciones de la multitud. En cierto sentido, hay un retorno desde la “subsunción real” del trabajo hacia la “subsunción formal”. O, dicho de otra manera y dejando de lado la jerga marxiana, hay un pasaje desde formas de dominio basadas en la negación de toda autonomía de la fuerza de trabajo hacia formas de dominio que impulsan a la fuerza-trabajo a producir innovación, cooperación inteligente, etc. Es necesario añadir: la “sociedad de control”, con su modernísima “subsunción formal”, requiere más, y no menos, violencia represiva. Y se entiende el por qué: la valorización capitalista del trabajo vivo en cuanto general intellect, si por un lado exige que el trabajo vivo goce de una cierta autonomía, por el otro debe impedir que ésta se transforme en conflicto político. Y lo impide con una ferocidad de la que el fordismo no tenía necesidad.

Segundo ejemplo: la biopolítica. El gobierno de la vida depende del hecho de que se vende la propia fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es pura potencia sin aún aplicación efectiva: potencia de hablar, de pensar, de actuar. Pero una potencia no es un objeto real. Ella existe en cuanto “alojada” por un organismo biológico, el cuerpo del obrero. Para esto el capital gobierna la vida: porque, precisamente, la vida es portadora de la fuerza de trabajo, sustrato de una pura potencia. No porque quiera mandar sobre los cuerpos como tales. Entonces, es de la noción de fuerza de trabajo que surge el gobierno de la vida. Foucault (junto a tantos otros) se desembarazó con demasiado apuro de Marx, con el efecto de llegar tiempo después a ciertos resultados marxianos, pero poniendo la cabeza en el lugar de los pies.

Todas las noticias que llegan del mundo de las tecnociencias y la digitalización nos hablan de un intento directo de alterar la propia composición y forma de las especies, incluyendo la humana. Con la promesa de “mejorar lo humano” o simplemente “evitar el sufrimiento” existe actualmente un cúmulo de experimentos dirigidos a modificar la memoria, intervenir sobre el cebrero, el sistema nervioso, etc. Las tecnociencias operan sobre la hipótesis de un hombre-informático, genoma, ADN, etc. ¿Cómo leés estos intentos de modificación genética, de lo animal y de lo humano? ¿Apuntan realmente a desdibujar sus fronteras? ¿Qué naturaleza tiene el tipo de poder que opera en este nivel del tecnocapitalismo?

– El problema no es nuevo. El animal humano es el único que, más allá de vivir, debe volver posible la propia vida. Por un lado, esto es correlato de su contexto ambiental; por el otro, él mismo reformula siempre de nuevo la relación con este contexto. Es un animal naturalmetne artificial. Esto para decir que el hombre ha modificado siempre, al menos en cierta medida, su propio ambiente e, incluso, su propio cuerpo. O mejor: la praxis humana es siempre aplicada a las mismas condiciones que vuelven humana a la praxis. Hoy este aspecto se ha puesto en primer plano, ha devenido industria. En mi opinión, los movimientos deberían mostrar una cauta simpatía por las tecnociencias. Cauta, obviamente, porque éstas están sobrecargadas de intereses capitalistas. Pero simpatía, porque éstas muestran –aunque sea, incluso, de una forma a menudo detestable- la posibilidad de recomponer la antigua fractura entre ciencias del espíritu y ciencias naturales.

– Sobre la “ocurrencia”. Dado que la “ocurrencia” es el diagrama interno de la innovación, y por qué no, de la praxis misma, surge de inmediato el problema del estatuto del “tercero” que es a la vez “público”. En una primera lectura nos ha parecido que si bien la “ocurrencia” reúne tres figuras o posiciones (el ocurrente, aquel sobre el que cae la ocurrencia y el tercero que aprueba o desaprueba la ocurrencia) en las que descansa toda esta estructura, que así es inmediatamente pública, sin embargo, pareciera subsistir un lugar más activo en el ocurrente mismo, es decir, en quien elabora su hipótesis-ocurrencia, cuya suerte será luego evaluada. La pregunta que te formulamos, entonces, es la siguiente: ¿qué hay de una política activa y posible del lado del tercero mismo? ¿No demanda la propia condición de la “inteligencia general” una permanente sensibilización respecto de las ocurrencias de los otros, y no sólo una búsqueda atenta del momento propicio para devenir uno mismo ocurrente?

– Estoy completamente de acuerdo con la hipótesis que formulan. En el chiste, la “tercera persona” (así la llama Freud), esto es, el público, es un componente esencial, pero pasivo. Equivale, grosso modo, a aquellos que asisten a una asamblea política, valorando los discursos que se suceden en ella. Sin la presencia de estos espectadores, los discursos pronunciados no tendrían sentido alguno. Pero, al menos a primera vista, ellos no hacen nada. ¿Es realmente así? Quizá no. Sobre todo al interior del movimiento new global, el rol de la “tercera persona”, del público, es, ya de por sí, una forma de intervención activa. Hoy, quien escucha una ocurrencia o un discurso político, lo rearticula mientras lo escucha, elabora sus desarrollos posibles, modifica su significado: en síntesis, lo transforma en el momento mismo en que lo recibe. Tiene que ver, en fin, con un público activo.

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

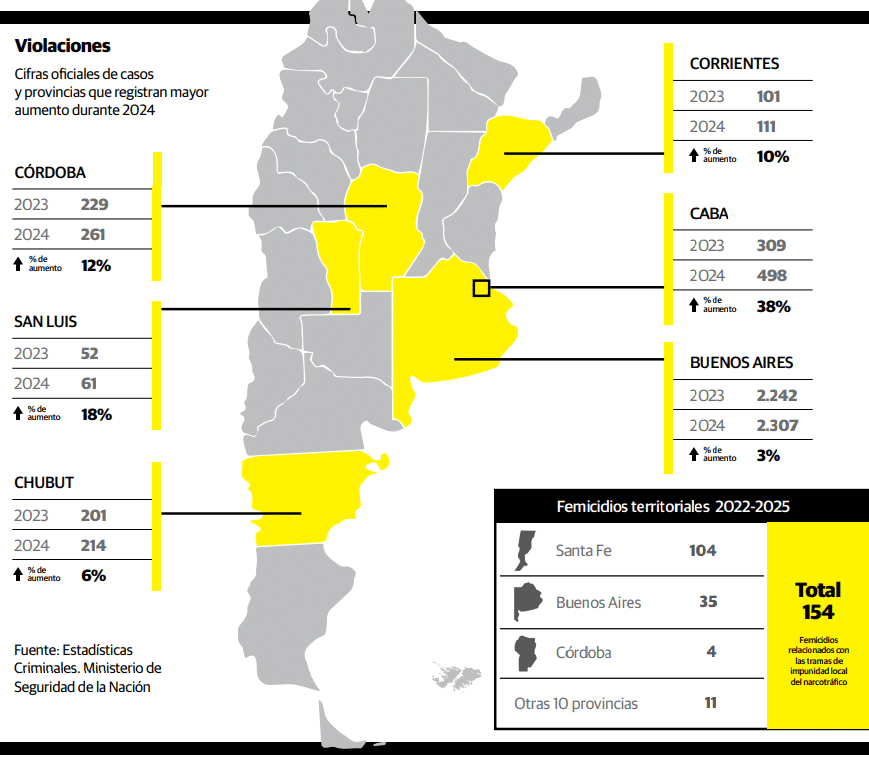

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

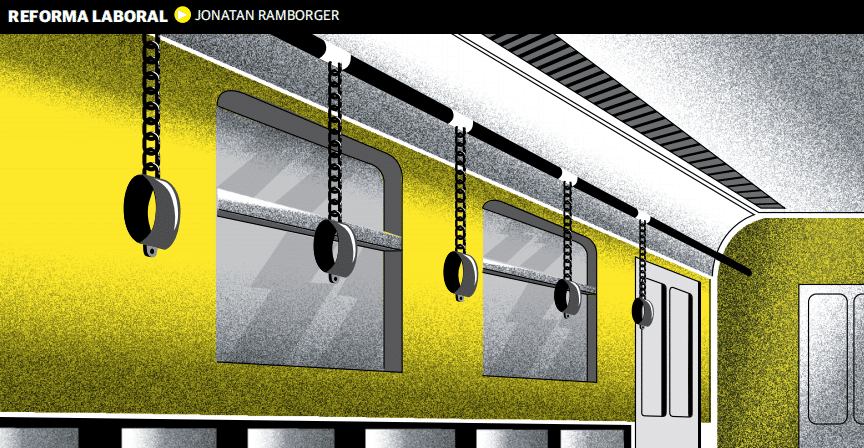

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Nota

Encuentro a la hora del té: Hebe de Bonafini, Chicha Mariani y una reunión para hacer historia

Tiempo, emoción y galletitas. Memoria, humor y lucidez. Esos fueron algunos ingredientes de una reunión histórica y nutritiva ocurrida en 2010 entre Hebe de Bonafini y María Isabel Chicha Mariani. Una charla para recordar un día como hoy, 4 de diciembre, en el que Hebe cumpliría años, porque cuenta parte del nacimiento de un inédito tipo de movimiento social conformado por mujeres desesperadas ante la desaparición de sus hijas e hijos, nietas y nietos, tras el golpe del 24 de marzo de 1976. ¿Por qué recordar? Porque quienes olvidan todo o tienen amnesia, no saben quienes son hoy, en este momento.

Este encuentro de 2010 ocurrió en La Plata entre dos vecinas: Hebe (fallecida en 2022, quien era presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo) y Chicha (quien fallecería en 2018, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo). Estaban distanciadas desde hacía 29 años, y la propuesta de nota en MU permitió reunirlas. ¿Qué nos dicen sobre el presente los primeros tiempos en la historia de lucha por la aparición de sus hijos y nietos? Los viajes, las gestiones, las anécdotas, la causa de la pelea, sus reflexiones e intercambios, en los principales tramos de esta conversación inolvidable.

Por Sergio Ciancaglini

A las 6 de la tarde sonó el timbre, con una puntualidad de los tiempos en que vida o muerte podían depender de la exactitud de las citas de madres, abuelas y familiares de desaparecidos. En la casa de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani, Chicha, había una mesa con tetera, tazas y medialunas, que por un rato desplazaron expedientes judiciales, recortes de diarios y denuncias de su creación más cercana, la Asociación Anahí. A esa casa de la calle 47 de La Plata, llegó Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con masas, un huevo de Pascua (enviado por Alejandra, su hija) y galletas dietéticas.

Besos, abrazos. Chicha ha perdido casi totalmente la vista. Por eso es Hebe la que dice: “Nos vestimos igual. Estamos en la misma murga”. Las risas ayudaron a sobrellevar la emoción de este encuentro en el que cada palabra y cada silencio tuvieron una carga que mejor que adjetivar, es conocer.

Chicha tiene 86 años, Hebe 81, y ambas una lucidez sin edad.

Se habían distanciado hace 29 años. Se volvieron a ver en marzo, en una exposición sobre Clara Anahí, la nieta que Chicha busca desde noviembre de 1976. Hebe fue a esa muestra en Canal 7, y del reencuentro fugaz nació la idea de una charla con MU. Con tiempo, té y galletitas.

La reunión en casa de Chicha, después de 29 años distanciadas. Foto: lavaca.org

Sonrisas junto al paraíso

Hebe tiene dos hijos desaparecidos, Jorge y Raúl. A Enrique Mariani, el hijo de Chicha, lo mataron en 1977. En noviembre de 1976, un ataque de la Bonaerense bajo órdenes de Ramón Camps reventó literalmente la casa donde había al menos cinco personas que fueron acribilladas, entre ellas la nuera de Chicha, Diana Teruggi. Allí estaba Clara Anahí, tres meses de edad.

Hebe y Chicha se conocieron en noviembre de 1977, con la llegada a Buenos Aires de Cyrus Vance, enviado del presidente norteamericano James Carter, que iba a participar en un acto en Plaza San Martín. Chicha: “Yo había conocido a Licha (Alicia De la Cuadra, un hijo y una hija embarazada desaparecidos) y me dijo que podíamos ir a darle un ‘testimonio’ a Vance. Yo era una bruta, daba clases de Artes Visuales en el Liceo de La Plata pero no sabía viajar a Buenos Aires. Aprendí que un testimonio era un papel con mi caso. Cuando llegué me quedé paralizada. Estaban los funcionarios, todo lleno de milicos armados, los perros, en otro lugar había mujeres. Todas empezaron a gritar. Y se pusieron los pañuelos que tenían escondidos. Y yo sin saber qué hacer, con el papelito apretado contra el pecho. Vino una mujer corriendo, me dijo: ‘Dame el testimonio’, y se lo llevó a Cyrus Vance. Era Azucena Villaflor, la fundadora de Madres”.

Con Licha ya habían resuelto encontrarse allí mismo con otras mujeres que buscaban a sus nietos. “Nos juntamos abajo de un paraíso, frente al Colegio Militar. Nos debían estar filmando desde adentro. Conocí a Ketty (Beatriz Neuhaus) y me llevé una sorpresa: me saludó con una sonrisa. Y Eva Castillo, lo mismo. Pensé que no tenía que andar con esa cara de desgraciada, si ellas intentaban que el encuentro no fuera tan ingrato”.

Así, el 21 de noviembre, nacía Abuelas. Hebe, intencionadamente: “¿No era el 22 de octubre, entonces?” La diferencia de fechas es parte tal vez de las distancias nacidas con la salida de Chicha de Abuelas, en 1989. “Hubo cosas que no me gustaron y siguen sin gustarme, pero no quiero hablar de eso. No quiero que nada demore el trabajo de buscar a mi nieta”. Hebe: “Pero tu trabajo fue fundamental, y en los momentos más difíciles con vos al frente, fue que lograron recuperar a los primeros 60 chicos. Todos lo sabemos. Y por eso te quiero decir que todas las Madres te mandan un beso grande, te apoyamos totalmente en lo que necesites”.

Chicha se emociona, y me cuenta: “Pero aquel día, cuando me iba a volver, la veo a Hebe que dice: ¿quién va para La Plata? Cuando me acerqué, no me preguntó si quería que fuéramos juntas. Directamente me dijo: ¡vamos!” Se ríen y Hebe agrega datos no descartables: “Los pañuelos eran en realidad los viejos pañales que guardábamos para nuestros nietos. Los habíamos usado primero en octubre, para poder reconocernos en una marcha a Luján. Las que nunca los usaron fueron Azucena, y Esther Careaga, porque decían que parecíamos monjas”. Azucena, Esther y Mary Bianco desaparecieron poco después, en diciembre de 1977, operativo de la ESMA alrededor de la Iglesia de la Santa Cruz, merced a la infiltración de un falso hermano de desaparecidos, que en realidad era Alfredo Astiz.

Madre de la bombacha roja

Los viajes de estas dos mujeres recién comenzaban. Chicha empieza a reírse, recordando uno de sus regresos en colectivo, desde Quilmes.

Hebe: Yo iba con la carpeta de denuncias, paraguas, piloto, fiambres y chorizos.

Chicha: Y yo llevaba salamines, lo hacíamos medio para disimular, y para hacer algún mandado de paso.

H: Cuando llegamos, me paro, se me cae la pollera, y quedo en bombacha.

C: Escuché la risotada de Hebe, que para no largar los chorizos no se subía la pollera. No la veía bien porque yo iba agarrada a los salamines. Pensé que tenías combinación.

H: ¡No! Para mi las enaguas eran cosa de vieja, y para colmo me habían regalado una bombacha roja y era justo la que llevaba puesta. Más trola imposible.

Otra ronda de té. Chicha toca la mano de Hebe.

C: Pero te quiero recordar algo más, también por el 77 o 78. Un día apareciste con vestido celeste, planchadito. La noche anterior se había escuchado un tiroteo. Viniste a avisarme que ibas a ver qué pasaba. Y llevabas una canastita con comida por si había alguien que necesitara algo. Te pregunté si querías que fuera con vos, dijiste que no. Fue una prueba de coraje. Yo no me atrevía a ir.

H: Esas cosas nacen pensando en que si tu hijo está en esa situación…

C: El tema es cómo superar el miedo sin paralizarse.

H: Las mujeres lo sabemos. Es como parir. No pensás en vos, ni en quedarte quietita, pensás que tenés que hacer fuerza para que nazca y sea sano. Pero además, se llevan a tu hijo ¿Hay algo peor, más horrible? Así que nada: hay que seguir.

C: Yo pensaba que si me llevaban no iba a aguantar ni dos minutos en la mesa de torturas. Soy muy sensible al dolor. Mi ilusión era morirme enseguida. Qué tonta, ¿no?

H: Una piensa estupideces. Yo andaba siempre con cepillo de dientes, calzoncillos y pañuelitos en una bolsita, por si encontraba a mis hijos. Todos éramos muy inocentes. Hasta los chicos. Un día entro al cuarto del mayor y estaba con unos amigos, todos atándose. ¿Qué hacen? “Practicamos cómo desatarnos por si nos agarran”. Creían que les iban a dar tiempo.

C: Nunca imaginaron la perversión.

H: Habían preparado todo para saltar a lo del vecino. Pobres. A uno de mis hijos lo encontraron por mi vecina, que dijo que había reuniones en la casa y pasaba algo raro.

C: Pensar que tanta gente pudo ayudar, pero se calló. No sé qué tenemos adentro. El enano fascista.

H: Pero fijate al revés: otro vecino salió a avisarle a mi hijo que lo esperaba la policía, y entonces se lo llevaron a ese vecino. Después lo soltaron, pero el tipo no quería ni verme. Es difícil juzgar.

C: Sí, pero yo veo que tenemos raíces. Hace mucho quiero hacer un libro, la Historia de la Infancia Argentina. Desde los españoles que llevaban chicos y chicas indígenas como esclavos y sirvientes, después los terratenientes con derecho a hacerles hijos a las mujeres campesinas y apropiarse de ellos. El derecho de pernada, que todavía existe, del patrón sobre la primera noche de cada niña. Hagamos un salto: llegan los militares, se llevan a los chicos, y mucha gente lo ve bien. Yo creo que es todo ese residuo ancestral, que produjo la enorme vergüenza de un pueblo que se supone culto, pero no abrió la boca, no tomó la defensa de ningún niño. Me atrevo a decirlo porque es mi pueblo. Pero no puede ser que haya parecido normal que los chicos sean secuestrados y apropiados.

H: Hacé el libro. Nosotras lo podemos imprimir.

C: Te cuento algo más. El secretario de Pío Laghi, monseñor Celli, les dijo a dos abuelas, Elba Ford y Delia Penela: “Dejen de molestar, imagínense los chicos están con familias que pagaron 4.000 pesos por cada uno, eso les dice que los van a cuidar bien”.

Hebe da un respingo. “Tengo una información muy importante que contarte cuando estemos solas”.

Les propongo apagar el grabador. “No, totalmente solas. Encerradas en el baño”, dice Hebe, entre las carcajadas de Chicha. ¿El baño es un lugar para intercambiar datos? Hebe: “Claro. Hay cagadas, pero de otra clase”. Chicha: “Me estoy divirtiendo. Mirá, cada una habrá hecho o dicho cosas. Pero somos leales”. En una época engañaron a Chicha diciéndole que podría recuperar a su nieta. “Le hice a Hebe un poder para que cuidase a mis padres por si yo tenía que irme al exterior. Todavía lo tengo guardado”.

El día que se distanciaron

Siguen las cataratas de diálogos:

C: ¿Te acordás cuando estuvimos con Sandro Pertini? (Presidente de Italia)

H: Estábamos en un departamentito vacío, con dos camas y dos colchones. Como éramos cuatro (con Elida Galetti y María Del Rosario Cerrutti) nos turnábamos: cama sin colchón, o colchón en el piso. Calentábamos agua en una jarrita para poder bañarnos.

C: Salimos de compras y vos llevabas la comida en una bolsita.

H: Comprar era un lío, como no sabíamos italiano, tenía que hacer el gesto de limpiarme el que te dije para que entendieran de queríamos papel higiénico.

C: Y de repente nos avisan que vayamos urgente al Quirinale, que Pertini nos iba a recibir. Salieron los del protocolo, agarraron nuestros tapados pero Hebe no quería darles el tapadito ni la bolsa de comida.

H: ¡Con lo que nos costaba la comida, mirá si se las voy a dar! Además yo había salido así nomás, con ropa medio feona, no quería sacarme el tapado. Pertini lloró con nosotras, denunció a la dictadura. No lo reconoció a Videla. Fue de los pocos.

C: Pero cuando salimos, en esos salones principescos, había un sillón de terciopelo con la bolsita de nuestra comida.

¿Cuándo se distanciaron?

C: Capaz que ni te diste cuenta. Yo me enojé con vos en la Catedral de Quilmes. Las Madres la habían tomado. Yo las acompañaba. Seríamos 20 entre todas. Hiciste un comentario de esos que hacés vos, fuerte. Yo dije: “No podemos seguir discutiendo”, y me abrí.

H: Ya me acuerdo, fue en 1981, después de la primera Marcha de la Resistencia. Claro, lo querían mucho al obispo (Jorge Novak) y yo le decía de todo. Fue así: terminó la Marcha y nos fuimos para Quilmes. Teníamos termos, frazadas, hasta walkie talkie (en la era pre-celulares y pre-Internet). Estábamos comiendo heladito en la plaza, todas separadas para que nadie se diera cuenta. Juanita Pergament se encargaba de la prensa. Pero llegó antes de tiempo con los periodistas, tiramos los helados y nos metimos corriendo antes de que nos cerraran la Catedral. Se armó un quilombo padre. Y ya ni sé qué le habré dicho al viejo ese. Me decían: “Claro, tomás la Catedral del que sabés que no te va a echar”. Y claro, no iba a ir a una donde nos rajaran. El ayuno duró 12 días, hasta Navidad. Pero es cierto, siempre fui una desbocada. Ella no (señalando a Chicha). Ella lo que tuvo es el rigor, la prolijidad para investigar todo. Impresionante.

C: Mi desesperación era encontrar a Clara Anahí. Todo lo que fuera distraer esa búsqueda para discutir, me sacaba de quicio. Pelear con Hebe no tenía sentido. Además, te acordás que una vez en tu casa te dije: mi hijo está muerto. Mi búsqueda es diferente. Las Abuelas tenemos que recurrir a la justicia. Las Madres tienen otro reclamo. Fue bueno que cada una fuera por su lado.

La hora del secreto

Hebe cuenta que a pedido de su hijo Raúl una vez sacó a una mujer y a un chiquito al Brasil, todos con documentos falsos, en plena dictadura. “Lo llevaba en brazos yo, porque si agarraban a la mamá, por lo menos se salvaba la criatura”. Chicha tuvo lo suyo, pero en democracia: “Con Mirta Baravalle, una valiente, llevamos a un chiquito a Brasil, donde tenía familia. La mamá había muerto ese día en el ataque a La Tablada (enero de 1989). Lo hicimos en secreto. Nunca supe de él”.

¿Cuáles son las claves para actuar en estas situaciones donde todo parece en contra?

C: Hay que aprender a mirar para afuera de uno, de la casa, captar todo lo que hay alrededor. Aprender todo lo que quepa en el cerebro, en el cuerpo y en la memoria.

H: Es cierto. No pensar en uno. El otro soy yo. Lo que le pasa al otro me pasa a mí. Y no parar. Como hizo Chicha. Lo que está haciendo ahora es muy importante con la Asociación Anahí. Hay que conocer eso. Porque ella tiene un modo especial que le llega mucho a la gente. Hoy como funciona la política, no sirve. Hay que cambiar el estilo. A nadie le interesa hablar de marxismo, trotskismo ni peronismo. No te dan bola. Funciona que haya gente como Chicha, o las cosas que hacemos nosotros con el Ecunhi (Espacio Cultural Nuestros Hijos, en la ex ESMA), con la Universidad, la radio y todo lo demás”.

Sobre el presente, Chicha dice: “El gobierno hizo avances, pero para mí falta que apuren a las fuerzas militares para que digan qué pasó con los desaparecidos y los chicos apropiados. Lo saben, tienen el material. Entonces, que digan la verdad”.

Hebe: “¿Te digo lo que te tengo que contar”. Chicha le responde “vamos” y zarpan las dos tras una puerta vaivén. La reunión no fue en el baño, sino en la cocina de la casa de Chicha. Vuelven, sin apiadarse del cronista.

Hebe: No sabés lo que te perdiste.

Chicha: Ya lo sabrás alguna vez.

Hebe: Ella sabe unas cosas. Yo sé otras. Es lo que hicimos siempre. Juntar lo que cada una sabe, y armar el mapa, para saber dónde estamos paradas.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

IndustricidioHace 4 días

IndustricidioHace 4 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 3 días

Muerte por agrotóxicosHace 3 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años