CABA

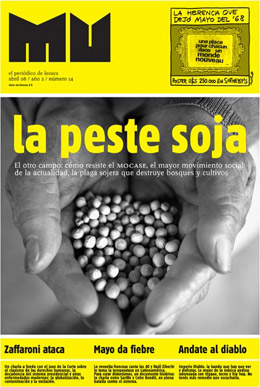

La peste soja: viaje al corazón del MOCASE

Santiago del Estero se ha puesto bíblica. La conexión entre el best seller de todos los tiempos y esa provincia donde los campesinos rechazan al “campo” mientras denuncian al gobierno, es verde y negra, tiene cabeza marciana, mandíbulas sinfónicas, voracidad inoxidable, y una capacidad de destrucción de Apocalipsis, capítulo donde los poetas bíblicos la describen con belleza de pesadilla: “Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra: y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro; y sus caras como caras de hombres” (Apocalipsis 9:7).

“Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra: y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro; y sus caras como caras de hombres” (Apocalipsis 9:7).

Las mujeres y los hombres del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) no verían exageración alguna en esa descripción. Para ellos la plaga de langosta tiene cara de personas concretas: “Esto es por culpa de los sojeros, que quemaron todos los montes. La langosta no tiene donde ir” asegura Leticia, de una de las comunidades campesinas de Quimilí, mientras busca unas cabras bajo unos quebrachos blancos esqueléticos. Como hay sequía desde hace cuatro meses, lo único que llueve es alguna que otra langosta sobre nuestras cabezas, antes de caer al piso digiriendo la última hojita del quebracho. Cuando los árboles están plagados, se escucha un rumor crepitante de langostas mascando las hojas.

Leticia encuentra a la manada. Los animales corren, frenan, saltan, balan, se acercan a curiosear la cámara de fotos, vuelven a correr. Uno de los más recientes integrantes del Mocase, Oscar Donneli –ex fabricante de ropa para chicos en San Fernando (Buenos Aires), arrepentido feligrés de Mariano Grondona y Bernardo Neustadt- confirma una sospecha: de esos saltos y corridas nació la frase “más loca que una cabra”.

Oscar y Leticia son parte del Lote 38, a 20 kilómetros de Quimilí, una de las comunidades campesinas que consideran que lo que los medios y el gobierno llaman “el campo” es otra cosa: “Son empresarios sojeros. Nada de pequeños productores: esos somos nosotros”. Explican además que el responsable de la plaga sojera es el gobierno.

Ya de noche, mientras preparaba para Mu una inolvidable tortilla de parrilla y mate dulce, junto al rancho de piso de tierra y paredes de barro iluminado apenas por un mechero (para no tener que usar la energía del panel solar) Leticia agregó otra sorpresa: “Estamos haciendo la reforma agraria, en la práctica”.

El paro al revés

La protesta rural contra las retenciones, los piquetes en las rutas, los cacerolazos urbanos, el modo en que todo eso se exhibió periodísticamente, y las reacciones del gobierno, dejaron a las comunidades del Mocase perplejas.

Para observar el problema ni siquiera tuvieron que moverse de la Central de Quimilí (una de las siete que forman la red de centrales del movimiento en toda la provincia), ya que a 50 metros, en la Rotonda Sur de ese pueblo de 18.000 habitantes, se realizaba uno de los cortes. “Los que organizaron el piquete fueron los empresarios sojeros, pero ellos ni iban. Llevaban a algunos peones en la ruta y a la noche les llevaban la carne para el asado. Y en los campos seguían trabajando y fumigando” cuenta Paulo Aranda, con serenidad santiagueña. “Los sojeros son los que nos revientan. Hacen monocultivo, desmontan y queman el bosque, contaminan todo, nos envenenan lo que producimos, eliminan cualquier otra producción porque todo es para la soja, empujan a la gente a irse del campo, y a los que nos quedamos nos mandan a los matones y a la policía para tirarnos las casas y sacarnos de nuestra tierra”. El cúmulo de derechos violados en esa frase son apenas un atisbo de lo que ocurre en Santiago.

Ante tal panorama, la reacción de los campesinos al escuchar hablar del “paro del campo”, derivó en un documento del Mocase. Algunos puntos:

- “Este modelo neoliberal, de saqueo y contaminación, reproduce nuevas formas de colonización y genocidio. ¿Qué hicieron estas entidades (las ruralistas) cuando en la etapa menemista del neoliberalismo más salvaje desaparecían más de 200.000 unidades familiares de producción agraria?”

- “¿Qué han hecho y hacen esas entidades agropecuarias ante los asesinatos, cárceles, persecuciones, tortura y enfrentamiento con paramilitares y topadoras que sufren hoy miles y miles de familias de pueblos originarios y campesinos?”

Como el Mocase no es precisamente un movimiento quejoso ni pasivo, exige crear mecanismos de participación directa para la redistribución de la riqueza, y concretar un programa que comparte con los movimientos que conforman la red global Vía Campesina y que empieza a vislumbrar cualquiera que se acerque a una verdulería o una carnicería: “La Agricultura Familiar Sostenible puede alimentar al mundo. Los alimentos no pueden ser objeto de ganancias ilimitadas. La biodiversidad es una riqueza de los pueblos”.

En plan simplista, el documento pudo ser interpretado como apoyo al gobierno porque criticaba a las entidades ruralistas, pero apenas se llega al campo, y se conversa, se aprende que estas mujeres y estos hombres tienen una dimensión de pensamiento diferente, práctica y profunda a la vez, que poco tiene que ver con las etiquetas y polarizaciones mediáticas y políticas que suelen evacuarse sobre la sociedad. Deolinda Carrizo, Deo para todos en el Mocase, abre sus grandes ojos: “El gobierno negocia con los sojeros, y apunta a la expansión de los moncultivos. A ningún gobierno de este tipo, capitalista, le interesa apoyar a organizaciones como la nuestra, que quiere hacer su propia historia”. Se queda como hipnotizada frente a un árbol, y muestra cómo las langostas que llegan a medir unos 8 o 10 centímetros, en determinado momento se instalan en la corteza y comienzan una mutación que casi duplica su tamaño. Se desprenden de la coraza negra y verde, se ponen grises y con alas. “Parecen pájaros” dice Deo.

¿Qué es el Mocase?

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero nació el 4 de agosto de 1990 mezclando militancias setentistas y cercanas a la Teología de la Liberación, varias herencias previas de organización, luchas agrarias y resistencia a los sucesivos feudos santiagueños, y cosmovisiones indígenas que –según el ex sacerdote Ángel Strappazzon- tuvieron hasta alguna influencia anarquista portada por los trabajadores ferroviarios de La Fraternidad.

En septiembre de 2001 el Mocase se dividió porque esto que hoy se conoce como Mocase Vía Campesina rechazó seguir organizándose verticalmente (con presidente, consejo directivo y pretensiones de obediencia a la cúpula). Las comunidades decidieron mantener un estilo de organización en red, horizontal y autónomo con respecto al Estado y los partidos políticos. Deo: “En Santiago existió siempre la cultura de que somos negros ignorantes, campesinos que no sabemos nada, que tenemos que pedir permiso y obedecer. Quisimos dar ese salto, y lo dimos”.

Quico y Aldo, del Lote 5 (a unos 25 kilómetros de Quimilí) lo explican así: “Acá no hay caciques, somos todos indios”. Claudia, la compañera de Aldo, lava la ropa incansable y usa como fuente un pedazo de goma de tractor. Oscar ceba el mate tomando una pava renegrida por el fuego. Los chicos andan divertidos, jugando al fútbol con una pelota armada con medias viejas. Los ranchos suelen ser de paredes de barro, algunos pocos con ladrillo, piso de tierra, levantados a mano. Casi un clásico: hay pobreza –conmovedora-, pero no hay miseria. Tampoco hay resignación: el Mocase gestionó y obtuvo paneles solares, para que muchos de los ranchos cuenten con una forma de energía eléctrica austera pero limpia, en esos lugares donde el Estado nunca quiso llegar.

Leticia tiene la gentileza de agacharse –pese a que anda mal de la espalda- y con el dedo dibuja al Mocase sobre la tierra seca: “En cada zona viven familias (dibuja puntitos). Varias familias o campesinos forman una comunidad de base (hace un círculo que reúne a los puntitos): nosotros somos la comunidad del Lote 38, están los del lote 4 en Pozo del Toba, o Lote 5 en Colorado, y varios más. Esas comunidades formamos una central (el círculo se amplía), como Quimilí. En la provincia hay casi 300 comunidades agrupadas en siete centrales. Y todas estas centrales (Leticia las engloba) somos el Mocase”. Cada comunidad se reúne cada dos semanas, y elige delegados para las reuniones de cada central, que son también quincenales. El número oficial oscila en las 9.000 familias, aunque parece que hay un crecimiento en la zona norte de campesinos que se integran al Mocase en defensa propia, frente a la peste sojera que opera con violencia parapolicial.

“Por eso somos fuertes: estamos organizados” dice Leticia. Pero a esa organización la hacen moverse. Crearon secretarías de producción y comercialización, de tierra, ambiente y derechos humanos, de comunicaciones, de formación y educación, de salud y de género, para garantizar la participación de la mujer y los jóvenes. Realizan permanentes encuentros de formación y capacitación, sus integrantes suelen viajar a Brasil para encontrarse y debatir con los Sin Tierra. A nivel argentino han hecho amistad y asociación con movimientos de Córdoba, Mendoza, San juan, Jujuy, misiones, y mendoza, y Buenos Aires, creando juntos el Movimiento Nacional Campesino Indígena. A nivel internacional tienen proyectos con diversas ONG para el desarrollo, como Ingeniería sin Fronteras. Las trenzas rasta de Deo vienen de Mozambique, donde participó en un encuentro de Vía Campesina. A diferencia de muchas otras organizaciones, el Mocase no está embalsamado.

La otra fuerza parece ser esa tendencia a que no haya caciques. Casi todas las personas con las que uno habla podrían ser “dirigentes”, según las viejas lógicas. En realidad, todas lo son. Han optado por una extraña alquimia: dirigir sus vidas, sus trabajos y sus sueños, y hacerlo comunitariamente. El dilema, sin romanticismo: ¿eso será posible?

Para gourmets y paramilitares

En la central de Quimilí hay una carnicería y almacén que vende lo producido por las comunidades de la zona (vacunos, cerdos, cabritos, pollos, huevos) y dulces y mermeladas de sandía, zapallo y hasta dulce de leche de cabra sin conservantes ni colorantes bajo un concepto: “Productos para la soberanía alimentaria” (aclaración gourmet: todo es de una calidad adictiva). Para funcionar se creó la cooperativa Ashca Cayku (Somos muchos, en quichua), que es la que además le permite al Mocase tener una forma institucional productiva. Hay también una carpintería que trabaja para el movimiento, una herrería, una escuela agroecológica, una oficina de comunicación del Mocase, y la radio FM Del Monte con programas de noticias como Sintonía Americana (que conduce Deo), Un gomerazo a tu memoria (con Ángel Strapazzon, uno de los fundadores del Mocase) o de música, como el de cumbia que lleva adelante Margarita, 17 años, llamado Carumanta Amunt (De lejos vengo a hablar, en quichua). “Los jóvenes me escuchan mucho” se enorgullece Margarita, que confirma que aquí también Agrupación Marilyn sigue siendo lo más pedido. Esto provoca la carcajada de Filtro, emblemático, desdentado y entrañable personaje de Quimilí, ex sin techo que despierta el afecto de cada uno que anda cerca, y acompaña todo lo que se hace en el Mocase. Ya nadie recuerda su nombre, ni él puede decirlo, ni a nadie le preocupa. ¿Será que el nombre es una de las corazas de las que la persona puede desprenderse? Gabriel Sequeira lo bautizó Filtro, por el límite hasta donde disfruta los cigarrillos que consigue.

Filtro me pasa la mano sobre el hombro. La cordialidad es sorprendente. El saludo típico aquí es como en España: un beso en cada mejilla. Han preparado un puré de zapallos (antigua hortaliza americana que los argentinos solían consumir) con carne y nos invitan a almorzar. Deo está nerviosa porque se repitió un clásico santiagueño: “Los sojeros tienen matones que quieren asustar a la gente, disparan al aire, le roban o le matan a los animales. El jueves pasado le robaron 16 chanchos a don Miguel Rodríguez, que venía denunciando a Claudio Trono por esas agresiones, y a su encargado Daniel Quin. Los hijos de don Miguel rastrearon y encontraron los animales en lo de un familiar de Quin. Don Miguel tuvo que esperar hasta las 8 de la noche para poder ir a Pinto, a hacer la denuncia, porque no tenía vehículo para salir del campo. Cuando llegó a la comisaría lo tuvieron esperando cuatro horas. Y cuando al final le tomaron declaración, lo metieron preso a él. Hace cinco días que está preso”.

Paulo agrega: “Los paramilitares ya le habían volado… ¿cuántos eran? ¿dos o tres dedos del pie?” Nadie recuerda. Paulo: “No les importa nada. El otro día andaban los matones de uno de los terratenientes tomando un café en el hotel Parodi, y dejaban las armas arriba de la mesa. No les importa nada porque la impunidad es total”. Filtro mira la pared moteada de langostas. No ríe.

Sitio web encapuchado

Comiendo puré de zapallo en Quimilí se puede entender el ADN de las violaciones a los derechos humanos en tiempo presente (invisibles para muchos organismos que parecen fijados en el pasado). El anecdotario incluye el célebre intento de desalojo en La Simona, en 1998, con topadoras para voltear ranchos enviadas por el terrateniente Guillermo Masoni, apoyado por el juarismo. Cuatro mujeres se pararon delante de las máquinas e impidieron la demolición, dando tiempo a la llegada de un grupo, y otro, y otro, y otro. Otra historia: un custodio –en plan amedrentamiento- mató en una de las comunidades a un chiquito de siete años, Mario Ezequiel Gerez, de un disparo en la nuca cuando iba en bicicleta con su tío. El caso fue tomado por el Defensor del Pueblo Eduardo Mondino. Adolfo Farías, del otro lado de la mesa, memora cuando él mismo fue secuestrado. “Yo iba a lo de un familiar, un tipo me ofreció llevarme, cuando cruzamos con otra camioneta me apuntaron a la cabeza y me vendaron, me llevaron para el lado de Pinto, creo, querían saber si era de La Simona. Me pegaron, decían que me iban a tirar al río, y me cortaban la espalda con un alambre”. Se para se levanta la remera, se da vuelta y me muestra las cicatrices. Le duran desde 2001. Llegó la policía y le comunicaron a Adolfo el contenido de su declaración: se confesaba culpable de haber robado animales y garrafas a Masoni, el terrateniente que había querido echar a la gente de La Simona. Dice algo que sería gracioso si no fuera estremecedor: “Ahí empecé a calentarme. Dije que no había robado nada”. Los representantes de la ley le pusieron una bolsa en la cabeza. “Ahí sí que me cagaron a palos, de noche sobre todo. Y me obligaban a que me arrodille”. Una monja que lo conocía de chico lo descubrió, y fue el pasaporte a que hoy esté vivo para contarlo. Los mecanismos de intimidación y expulsión incluyen la matanza o el robo de animales, o las amenazas directas que en casos como el de Strapazón y su familia ya son imposibles de enumerar. Los desalojos los hacen los parapoliciales y agencias de seguridad como La Estrella, contratados por los sojeros, con el entusiasta apoyo de la policía local y del inconcebible GETOAR (Grupo Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo) creado un año después de la fundación del Mocase. En la página www.policiadesantiago.gov.ar se lo define textualmente: “El GETOAR tiene un personal altamente capacitado y entrenado a través de cursos y estudios específicos realizados, algunos de ellos, en la Policía Federal Argentina. Se trata de policías con un entrenamiento físico y táctico muy riesgoso. Nada debe quedar librado a la improvisación o al azar. Todo, hasta el más mínimo movimiento, debe ser realizado con profesionalismo”.

Cursos y estudios y profesionalismo y capacitación. Tal vez por eso andan siempre encapuchados cuando se los ve en las fotos y películas amenazando a mujeres y niños campesinos en los desalojos de los ranchos. La página web policial ostenta un eslogan maravilloso: “Orden, Paz y Seguridad para el pueblo santiagueño”.

Otro caso, más cercano (noviembre de 2007) incluyó el riesgoso intento de desalojo de don Domingo Leguizamón, hemipléjico de 69 años, y sus hijos José y Sandra, epilépticos. Los profesionales del GETOAR tiraron al piso a José apuntándole con fusil, hasta provocarle un ataque de epilepsia. A Sandra le bañaron el catre en gasoil amenazando quemarla. Leguizamón venía denunciando amenazas y muerte de animales por parte de los paramilitares de la empresa La Estrella, propiedad de Jorge Salomón, primo del juez del mismo nombre que, casualmente, ordenó la detención de Leguizamón.

La sobremesa se hace larga, llega Antonio Callafell, pasante español de Ingeniería sin Fronteras. Las langostas buscan el sol. Deo dice: “Bueno, y nosotros también nos defendemos”.

Cómo defenderse, cómo atacar

Los campesinos santiagueños entre los eternos gobiernos del juarismo (por Carlos Juárez) y la pelea cotidiana por la subsistencia y defensa de la tierra, describen a la gobernador radical-kirchnerista Gerardo Zamora con cuatro palabras: “lo mismo de siempre”. ¿Y cómo se defienden de los ataques? Se miran. Sonríen. Algunas de las ideas:

“Como ellos tienen las armas, nosotros usamos la inteligencia más que la fuerza”.

“Si nos quieren sacar a nosotros, nosotros pensamos que hay que sacarlos a ellos. Y si alguno cae, caerá. Si hubo un desalojo el movimiento va rodeando el lugar. Una vez quedaban dos matones. Un compañero fue y les dijo: si tienen orden de tirar, tiren. Y si no váyanse. Se fueron”, cuenta Gabriel.

“Conocemos el monte, sabemos cómo acercarnos en distintos grupos y darles unos buenos sustos. De noche, de día, todo el tiempo. Que crean que tenemos algo aunque no tengamos nada. Pero también los fotografiamos sin que se den cuenta, para hacer actas y denuncias”.

“Alguna vez las mujeres usan la sensualidad, el milico se entusiasma y la sigue al monte, le caen todas y le dan fuerte. Ésta por mi hijo que le pegaste, ésta por las cabras que me mataste, ésta por la huerta que me quemaste”.

“A veces tiramos cohetes en el monte, y los milicos salen corriendo por si acaso”.

“Hay que saber esperar cuál es el mejor momento para volver y agarrarlos desprevenidos”.

Strapazzón agrega: “Los compañeros están ejerciendo una legítima defensa. Algún paramilitar apareció por televisión diciendo ‘los del Mocase me pegaron’. En realidad fue un solo compañero, jefe de familia. Cuerpo a cuerpo, y a mano limpia”.

En el Lote 4 está la casa de Juan Yedro, que fue tumbada por la policía y el Getoar y ya fue reconstruida. Aquella vez, Juan estaba en el campo y la policía redujo a Chiqui, su mujer, y a su hijo de 15 años, tirándolos al piso y apuntándoles con fusiles. Les rompieron sus pocos muebles y hasta le robaron al chico unos pesos ganados en una changa. Con un tractor cincharon para derrumbar el rancho. “Había una mujer que decía que era oficial de justicia, pero nunca mostraron ninguna orden de desalojo ni de allanamiento” explica Juan. El grupo desalojó también a Quico Aranda amenazando profesionalmente a su mujer y sus cuatro hijos, y le volteó medio rancho y a su hermano Aldo, aunque a esa altura ya había llegado un micro con gente del Mocase y pudieron parar el desastre. “Aquí la justicia es la injusticia. Y uno sabe que siempre se puede volver a producir” dice Quico. Pudieron recuperar sus lugares (también a fuerza del ingenio, aunque prefieren omitir detalles). Juan, Chiqui y sus hijos vivieron en una carpa mientras la comunidad ayudó a levantar la casa. Producen juntos ganado y cada uno tiene lo suyo. Aldo enumera esa riqueza: “20 chanchas, 60 lechones, 2 pavos, 30 patos, 20 gallinas que me dan una docena de huevos por lo menos, 100 chivos que tenemos entre todos”.

Hay un orgullo, que Gabriel durante la visita al Lote 4, describe así: “Siempre se pudo recuperar todo”. Hablan de todo esto con cierta resignación. “Lo único que queremos es que nos dejen vivir y trabajar” dice Paulo. Los métodos de expulsión tienen otras ofertas: “Te dan una plata, suponte 5.000 pesos o algo más para que te vayas. Esa plata es agua en la mano” agrega. Pocho González: “Te dicen que te dan una casita, te mandan al basural de Quimilí o al Colorado, a villas. Y al rato los que llegan tienen que buscar a políticos para que les den una cajita de comida. ¿Por qué tenemos que terminar en eso si somos sanos y queremos trabajar?”

Adolfo: “Le dicen a la gente ‘vas a tener luz y televisión’. Los que aceptan irse del campo terminan haciendo changas, las mujeres trabajando como domésticas, y hasta les pasa que si les dieron alguna casita, después se las sacan de nuevo. ¿A quién van a reclamarle si no tienen ni un papel?”

La defensa de la tierra y el trabajo, la organización, la capacitación, todo da la imagen de una lucha concreta por el poder. Deo: “Pero lo que queremos es hacer un modelo que no esté subordinado al imperio. Entonces nuestra discusión es: ¿dónde se hace esa transformación? ¿En el lugar de gobierno, o aquí, desde abajo? Nosotros creemos que desde abajo, tanto en el campo como en la ciudad, uno debe forzar esos cambios sin estar allá, sin buscar un cargo. Encarar y gestionar microemprendimientos, gestionar trabajo, generar igualdad para hombres y mujeres. Que te animes vos mismo sin que te estén diciendo lo que tenés que hacer. Eso es el poder”. Para estos campesinos el poder es una capacidad de acción, un verbo. Y no un sillón.

Todo lo que desaparece

El modelo sojero es un modelo de la desaparición. Algunas tendencia.

Desaparecieron unas 300.000 familias, expulsadas del campo por las plantaciones.

Desaparece el trabajo, y la posibilidad de vida digna de esas personas empujadas quién sabe a dónde.

Desaparece el bosque natural, a un promedio equivalente a media Capital Federal por día. “Ni siquiera talan árboles ni rescatan la madera para venderla, para hacer más rápido queman todo y empiezan a sembrar” explican en el Mocase.

Desaparecen los animales: matacos, chancho del monte, pichi, peludo, aguasuncha (una cabra salvaje), charata, perdiz, paloma, oso hormiguero… una fauna completa.

Desaparece la flora de la zona, arrasada por el océano de soja. Ya había desaparecido buena parte del quebracho colorado por La Forestal, el blanco por la soja, y lo que queda se lo come la langosta que se ha quedado sin monte.

Desapareció el algodón, y cultivos como sandía, zapallo, maíz (aunque ya hay uno transgénico), batata, toda clase de verduras, frutas y hortalizas. La palabra monocultivo tiene un significado, que los consumidores verifican por escasez o por precio en los supermercados.

Desaparece la cría de ganado (vacas, cerdos, cabras, yeguarizos) y desaparecen los pastizales donde criarlos.

Desaparecen también las pequeñas huertas, efecto de los agrotóxicos. El glifosfato marca Roundup de Monsanto y el no permitido 2, 4-D matan las malezas y toda otra producción. Los propios campesinos del Mocase han dejado de plantar porque los aviones fumigan esparciendo el veneno en 5 kilómetros a la redonda. Los árboles que quedan, como el algarrobo, se van quemando al revés, de arriba hacia abajo, a medida que les llueve el herbicida.

Desaparece el agua, la poca que hay, que tiende a contaminarse en los pozos abiertos, o filtrada por la tierra. Desaparecen los nutrientes de la tierra por valores que costarían millones de dólares reponer (aunque lo que nadie sabe es: ¿cuál terminará siendo el valor del agua en este extraño planeta?).

Desaparece la diversidad.

Desaparece el equilibrio ecológico y climático.

Desaparecen estilos de vida, valores y modos de producción comunitarios. Desaparecen derechos, y la tendencia incluye la noción de futuro.

Desaparecen los paraísos. No se trata de una metáfora, sino de los paraísos, esos árboles bellos que no mueren de pie, sino que uno ve caídos de a miles, secos por el veneno, en los montes que aún no han sido quemados.

Hecha la enumeración, en el Mocase me dicen: “No hay que ser pesimistas”.

Grondona, Neustadt y la libertad

Oscar Donnoli ya lleva en el alma ese estilo campesino que mezcla una alegría y una serenidad que generan admiración (por no decir envidia). Junto al fuego, noche de frío, se entusiasma cuando oye hablar de cooperativas periodísticas. “¡Formas nuevas de trabajar! ¡Qué hermoso!” Tenía una pequeña empresa de ropa para chicos en San Fernando. “Me agarró la invasión de importación en la época de Menem, en los 90, y me fundí. Yo te confieso que miraba en televisión los programas de (Mariano) Grondona y (Bernardo) Neustadt. Hablaban de las privatizaciones, abrir la economía, el liberalismo, la eficiencia”. Está iluminado por las llamas, frotándose las manos: “Uno es tonto. Cree lo que le dicen. Pensaba que tenían razón. Cuánto mal le hicieron al país. Yo aprendí que no hay que tragarse lo que te dicen. Hay que pensar, y aprender a ser más crítico ¿no?”. Su mujer era santiagueña, y Oscar había visitado Quimilí. Con unos ahorros compró un campito, pero lo estafaron (lo volvieron a estafar). Conoció el Mocase, algo empezó a entusiasmarlo de ese tipo de vida. Ahora vive solo, y a la vez en comunidad. Se ríe: “Mi mujer fue la que se quedó en la ciudad, todo al revés”.

Oscar descubrió algo inesperado: “La única forma que conozco de libertad plena, es siendo campesino. No trabajás para nadie, salvo para vos y la comunidad. No tenés toda esa locura y esa mentira de la vida en la ciudad: los impuestos, los alquileres, qué sé yo… para mi es un alivio. Trabajás mucho, pero es otro tipo de vida, muy hermoso. Y estamos organizados” dice comiendo tortilla de parrilla. “Sí, es la libertad”.

Como está más crítico, cuestiona discursos: “La presidenta dice que hay que distribuir la riqueza. ¿Qué mayor riqueza que la tierra? Lo que pasa es que para nosotros no tiene precio, no es una mercancía. Por eso lo que hay que cambiar el sistema. Para que uno pueda tener su forma de producción, de asistencia técnica, de comercialización. Con Leticia, con la comunidad, decimos que estamos haciendo una reforma agraria. ¿Sabés por qué? Porque podemos trabajar, producir, vivir como queremos. Para mí, qué querés que te diga: es como otra forma de hacer política. ¿Cómo voy a ser pesimista?”.

Strapazzón tampoco cree en los apocalipsis. Mientras cuenta un plan que busca revertir la tendencia a la despoblación del campo, llevando familias del conurbano a las comunidades, dice que apuesta a la historia humana. Como les pasa a los campesinos con los paramilitares, quizás convenga aprender que sembrando ingenio, solidaridad, comunicación, coraje y trabajo, se pueden ahuyentar todas las pestes. Dicen, en el Lote 38, que eso es la libertad.

Publicada en Mu, mayo de 2008

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 3 semanas

PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 4 horas

ActualidadHace 4 horasMuerte por agrotóxicos de un chico de 4 años: confirman la condena al productor

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”