Actualidad

Cometierra y Dolores Reyes: censura, femicidios y literatura

La escritora Dolores Reyes no necesita a fanáticos para promocionarle los libros, pero lo hicieron. Y no son fans. Los ataques oficialistas y gubernamentales (con Victoria Villarruel a la cabeza) pretendiendo censurar su novela Cometierra, distribuida en la provincia de Buenos Aires como parte del material para lectura de los últimos años de la enseñanza media, generaron el efecto inverso: consolidaron como best seller al libro que ya lleva 17 ediciones, mientras ahora volverá a imprimirse.

Como homenaje volvemos a publicar aquí la nota realizada en MU 182, La república de las brujas, que es a la vez el anuncio de la continuación de Cometierra con otra novela –Miseria– que los fanáticos de la censura tal vez se lancen a promocionar próximamente. Algo similar podría ocurrir con las obras de otras autoras cuestionadas, como Inés Garland, Aurora Venturini, Sol Fantin y Gabriela Cabezón Cámara.

Cometierra es el personaje de esa novela tan cuestionada y alabada: una adolescente a la que le llevan botellitas llenas de tierra que pisaron mujeres, niñas y jóvenes que se encuentran desaparecidas, para que ella la coma y cuente lo que la tierra le permite ver.

En la nota Dolores cuenta cómo es escribir en medio de la maternidad de 7 hijos. Su trabajo como docente en el conurbano. Su paso por un taller literario. Habla de la inspiración, de lo cotidiano, de Liniers como territorio de brujerías y desapariciones.

Nos cuenta: “La adolescencia es una etapa donde se pone más de manifiesto un cierto desamparo, y a la vez es una etapa súper vitalista: todo es posible. Los pibes son preciosos, tienen una energía increíble. Todo es posible en el sentido de la potencialidad de esa edad y de esas vidas, y a la vez están muy desamparados”.

La construcción de un mundo y ciertas consultas de Finlandia sobre La Salada. La voz de lo que es nuevo y desde dónde escribe Dolores Reyes. Aquí, el texto completo de La república de las brujas.

Por Anabella Arrascaeta

Dolores Reyes está parada sobre las vías del Tren San Martín donde de niña jugaba con sus hermanos, aunque el cruce de autos no era tal como hoy lo vemos. Pocos metros más allá está la casa de su abuela. A algunas cuadras, la primera escuela donde trabajó de maestra de grado, oficio que dejó hace escasos dos meses. Cerca, su propia casa. Y ahí nomás, la parada del colectivo 237 que va desde Pablo Podestá hasta General Paz, al límite de entrar a la ciudad de Buenos Aires. Para quienes conocen este micromundo real y ficticio, es el colectivo que se toman Cometierra, el Walter y Miseria en el final de su primera novela, Cometierra (2019), hacia su nueva casa.

Ese punto de llegada es, a la vez, el punto de partida de su segunda novela, Miseria (2023) que acaba de publicar Alfaguara. La primera edición de 7.500 ejemplares se agotó en diez días. La historia, como se ve, sigue lo que el primer libro empezó.

Cometierra es una adolescente a la que le llevan botellitas llenas de tierra que pisaron mujeres, niñas y jóvenes que se encuentran desaparecidas, para que ella las coma y cuente lo que la tierra le permite ver. El Walter es su hermano, y Miseria su cuñada, de 16 años, que está embarazada, esperando su primer bebé. Su voz, periférica en la primera novela, se vuelve central en el segundo libro.

El relato va y viene, y se completa entre la voz de Cometierra y la de Miseria, pibas que comparten todo, mientras arman familia, buscan a quienes no están y batallan contra las violencias del propio territorio.

Estamos en Caseros, localidad de la geografía bonaerense.

Desde acá escribe Dolores Reyes.

Cómo es parir

Dolores nació en 1978. Estudió el Profesorado de Enseñanza Primaria y también Griego y Culturas Clásicas en la Universidad de Buenos Aires. El primero de sus libros fue traducido a trece idiomas y Miseria a tres, en la etapa apenas inicial de su recorrido.

Cuenta que, para poder escribir, se levanta muy temprano. Cometierra, por ejemplo, la escribió amaneciendo a las 4 de la mañana. “No hay ningún momento mágico en el que esté toda la casa hecha, haya plata en el bolsillo y tenga todas las condiciones dadas para escribir. Eso no existe. No existió nunca”, dice. Entonces pone el despertador temprano y se levanta. “Soy metódica porque no me queda otra. Si no, no haría nada. Nada”. Tal vez ayude a entender el panorama el hecho de que, además de las (pre)ocupaciones de muches, Dolores tiene siete hijes.

Su primer libro lo escribió mientras hacía un taller literario con la escritora Selva Almada (autora de Ladrilleros, Lo que el viento se llevó y No es un río, entre otras). Dolores iba al taller cada semana y leía sus avances. Con las correcciones de Selva y las sugerencias de compañeres volvía a escribir, hasta que terminó. En cambio, el segundo libro lo escribió sola, sin rebotar los textos contra nadie.

Sabía que quería contar la continuación de la historia y que quería hacerlo sin repetirse, por lo que decidió narrar a dos voces. “No me resultaba necesaria una polifonía de un montón de voces por lo que iba a contar, pero sí sabía que Miseria pasaba de ser un personaje periférico a coprotagonista”.

Intermediadas por ellas, aparecen también otras voces. Por ejemplo, mientras Cometierra busca desde la tierra a quienes no están, se desespera por encontrar quien ayude a Miseria en el nacimiento del Pendejo, su primer hijo; así llegan las manos de Tina, una mujer que sabe cómo ayudar a nacer. “Me interesaba mostrar saberes que tradicionalmente fueron enseñados y transmitidos de mujer a mujer, respetados incluso, y en algún momento nos los arrebataron directamente. Pasamos a parir en un lugar metálico, con instrumentos espantosos, a veces directamente te atan las piernas; todo para la comodidad de un médico hombre que está ahí mirando. A mí me ataron, no estoy hablando de mi abuela. A mí me dijeron cosas horribles: ‘mirá, 19 años, tercer embarazo’, y yo los veía cómo se miraban, como si esta vida no valiera nada, desde un lugar de lejanía y distancia que muchas veces viven las pibas y los pibes adolescentes. En algún momento nuestras tareas pasaron a ser tareas de cuidado, dejaron de ser trabajo, y nuestra sabiduría fue totalmente arrancada y profesionalizada en manos de otros géneros y otras clases sociales”.

Cuando a Miseria le llega el momento de parir ahí están Tina, Cometierra y Walter. Llegar al mundo e irse no son cosas que haya que hacerlas sola, dice el libro. Es Miseria quien relata desde su propia voz el parto.

¿Por qué? “Hace tiempo vengo pensando en cuáles son los relatos de un parto. Siempre son una mujer gritando, llorando descontrolada, unos gritos inexplicables, y de repente todo se llena de sangre, no importa si es paulatino o no, y después aparece un bebé que generalmente tiene un mes y medio. A veces me enojaba, les decía a mis hijos ‘esto no tiene nada que ver un parto’. Me llamaba mucho la atención incluso la falta de disputar esa representación, de algo que es central en la vida de muchísimas mujeres”.

Cuando Miseria termina su relato –que habrá entonces que ir a leer– dice simplemente: “Y así nacemos”.

La escuela de la vida

Antes de subirse al colectivo, en el final del primer libro, Cometierra, Walter y Miseria pactan quedarse a vivir donde termina el recorrido. Dolores respetó esa promesa, y como el colectivo que se tomaron termina en General Paz, los hizo cruzar y ahí arranca la segunda parte de la historia. “Me tiran un montón de cosas de Liniers”, explica y enumera: “Es como una micro Latinoamérica. Hay todo lo que quieras: frutas, especies, fiesta de colores, locales que tienen montañas de jugos y un vestido de novia a la venta… Tenés a San Cayetano, y del lado de Ciudadela, el cementerio; cruzando, una cantidad enorme de santerías, una al lado de la otra. Cuatro cuadras para allá y tenés toda la parte de Liniers más antigua de los pasajes, que es una belleza, unas casas que no podés creer lo que son, de gente blanca. Te movés un poquito y aparecen presencias marrones, mestizas. Caminás diez cuadras y te dan diez volantes de hechicera: adivina, adivino indio, adivino de todo lo que se te ocurra; y las desapariciones de pibas, intensísimas en esa zona. Está también la terminal con gente que llega, y gente que va cargada con bártulos porque se va. Es un territorio un poco magnético, ¿no?”.

En el libro, Miseria responderá que Liniers no es solamente “el shopping del conurbano”, sino la “capital nacional de las videntes”. Cometierra va a decir, cuando ve todos papelitos fotocopiados que llevan caras, nombres y teléfonos, pegados en las paredes como murales: “Acá todas somos desaparecidas, putas o videntes”. Millones de ojos negros como semillas arrojadas al aire, dice en el libro. Pero hay una razón más por la que Dolores va hasta Liniers: “Están todos los mayoristas de las librerías: todas las maestras del mundo compramos en Liniers”.

Es que hasta el último 15 de marzo Dolores trabajaba en educación, lo hizo durante décadas, en escuelas públicas de Caseros y Pablo Podestá, como docente y secretaria. Mucho de esos años compartidos con pibes y pibas se refleja en el libro.

Cometierra, Miseria y Walter son adolescentes. En algún momento se definen: somos esto de nuevo, pibes que comparten todo. Dolores construye su relato desde esas voces jóvenes. “La adolescencia es una etapa donde se pone más de manifiesto un cierto desamparo, y a la vez es una etapa súper vitalista: todo es posible. Los pibes son preciosos, tienen una energía increíble. Todo es posible en el sentido de la potencialidad de esa edad y de esas vidas, y a la vez están muy desamparados”.

La primera escuela en la que trabajó fue la n° 49, a la que llegaban pibes y pibas de todo Pablo Podestá: abre a las 8 y cierra a las 5.30 de la tarde, garantizando desayuno, almuerzo y merienda. “Eso de que la adolescencia se extiende hasta los 30 o más en sectores medios acá no existe: tenés que salir a parar la olla. A la escuela venían los lunes con las manos infectadas porque van al Ceamse a buscar cosas con los carros, lata, cartón. Yo no romantizo, incluso el embarazo adolescente tampoco lo romantizo, pero existe. No me interesa construir miradas con prejuicios morales: me interesa acompañar la experiencia de los personajes sin juzgar”.

De nuevo, los alumnos de Podestá, y de tantos otros lugares del país: “La sociedad los desprecia tan fácilmente, se habla desde una distancia impresionante, de quien nunca estuvo ahí, que ni siquiera pisó un barrio precario. Miseria en un momento dice: ahora estoy bien, tengo amigos, heladera y agua. Cosas que damos por sentado, acá hay un montón de pibes que no tienen agua”.

Dolores traza un puente hasta hoy, pasando por el 2001, año de revueltas y del nacimiento de su cuarta hija. Recuerda de esos tiempos que los lunes en la escuela los pibes se caían, se desmayaban porque no comían el fin de semana. Ahora, dice amargada: “Se empieza a ver de nuevo, porque a la noche es té y pancito: la comida está carísima”.

Su novela Miseria, tal vez también hable de este país en el que la mitad de les niñes menores de 14 años viven en la pobreza. ¿Cómo salimos de esta? Sigue, trazando una fina línea entre ficción y realidad: “Hay muchísimas creencias mías que están en los libros. Una de las principales es que dejamos una huella en la tierra, que la tierra que habitamos nos conoce. No es solamente carne, huesos y sangre que pasa a la tierra, hay algo de la experiencia, algo del alma, de la historia, que hace que Cometierra sea una suerte de médium que puede ver y contarles a las personas que buscan eso que la tierra nos muestra. Y la otra creencia fundamental es: nadie se salva solo”.

La Salada en Finlandia

Cometierra descubre su don después de que asesinan a su mamá; hija de una víctima de femicidio a la que la tierra le habla. Como se para desde ahí narra la violencia sin espectáculo, el personaje conoce el costo de lo que ve, y su relato no puede ser un mensaje más de la máquina violenta. “No me gusta lo que hacen los diarios sensacionalistas con la violencia”, dice Dolores, quien en sus viajes se nutre de lo que ve y lee. Por ejemplo, recomienda ahora mismo el libro Madres terras que compila una serie de retratos de madres de jóvenes asesinados en Colombia. En las fotos se las ve semienterradas. O libros del norte de México que cuentan la historia de los varilleros: “Clavan unas varillas enormes metálicas en la tierra, las sacan y las huelen. Lo que hacen con un olfato mucho más desarrollado es sentir olor a cuerpos en la composición. Así encontraron fosas comunes. Es el método lo que me interesaba”. Es que Dolores construye un personaje que utiliza otro sentido que no es el de la visión tradicional de los ojos, que siente con la tierra en la boca, y así busca. “Somos una sociedad que buscamos todavía a nuestros desaparecidos, la gran mayoría desaparecidos por violencias estatales, por supuesto en dictadura, pero muchos también en democracia. Buscamos por ejemplo a Tehuel. La violencia institucionalizada contra los pibes en barrios precarios es infernal en este momento mismo: se sigue culpabilizando a los pibes por portación de cara y de pobreza hasta el día de hoy. Y ni hablar del asesinato a las mujeres”.

Cometierra la llevó a viajar por muchos países, algunos cercanos, otros muy ajenos. El último idioma al que la historia fue traducida su primera novela es el finlandés. ¿Cómo llegó hasta ahí? “Los nórdicos tienen una atracción por los policiales, por el género negro que les encanta. Pero por el otro lado, tengo que hablar 500 veces con las traductoras”. Por ejemplo, cuenta que para entender cómo era La Salada le mandaban fotos de un shopping. “No me alcanza con explicarles y por ahí les mando fotos, artículos periodísticos, trato de armar todo un contexto para que lo vean”.

¿Cómo fue su experiencia en Europa? “Me acuerdo en Estocolmo de preguntar cosas como ¿hasta qué hora puedo andar sola? Me miraban y no entendían, y a la vez parece que estás en un policial negro, todo lleno de neblina… Vas mirando para todos lados, pero eso es típico de mujer latinoamericana. Es distinto, pero a los pocos días se acercaban mujeres y me contaban que también hay femicidios, obviamente”.

En cambio, cuando le tocó recorrer Latinoamérica las coincidencias aparecían más fácilmente. “Estás en un barrio y hacés 20 cuadras y tenés una ranchería sin luz, sin agua al costado del basural. También ves las violencias institucionales de los Estados hacia los distintos grupos, y la fosa común, que va desde los enemigos políticos, los crímenes narco y la violencia machista. La fosa común, sacar la identidad, desaparecer un cuerpo: eso es tan Latinoamérica”.

Por algo de todo esto Dolores dedicó su segunda novela a las Abuelas y a las Madres de Plaza de Mayo: “ellas me enseñaron a luchar”, dice y aclara que no es una entelequia. “Yo en la adolescencia las tenía como modelo en militancia y de mujeres, que pese a todo lo que les habían hecho no tenían miedo y seguían organizándose. Nací en el 78, en medio de las desapariciones más horrorosas que hemos tenido, y crecí viendo organizaciones de mujeres que buscaban a sus hijos en la tierra, no como una metáfora, sino como algo absolutamente material y real”. Esas historias, también, son parte de su experiencia a la hora de sentarse a escribir: “Tuvimos una violencia en la dictadura infernal e innegable, pero estamos en democracia y tampoco es todo color de rosas. Seguimos con una desaparecida mujer o una asesinada mujer por día: muchos de esos cuerpos se niegan y no se encuentran”.

Al final de la segunda novela, Cometierra vuelve a Pablo Podestá; no se sabe cuánto durará esa estadía, ni si Dolores ya está escribiendo cómo seguirá esta historia que por ahora queda detenida ahí, nuevamente a pocos minutos de su propia casa, en medio de la vía del tren; ahí donde está el cementerio en el que están Melina Romero y Araceli Ramos, dos pibas de 17 y 19 años víctimas de femicidios que estuvieron desaparecidas y que, gracias a la lucha familiar, hoy tienen donde descansar.

Actualidad

En el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

140 trabajadores de la fábrica Aires del Sur, que elabora y comercializa aires acondicionados en la ciudad de Río Grande –provincia de Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur–, no cobran desde enero y tampoco saben si conservarán su fuente de trabajo. La conciliación obligatoria, la situación, la política del desempleo, los héroes borrados y un tour por algunas estaciones del industricidio que impregna estos tiempos.

Por Francisco Pandolfi. Fotos: Juan Valeiro

(Enviados de Lavaca.org a Tierra del Fuego)

Esta mañana del lunes 140 trabajadores decidieron ocupar la planta de Aires del Sur en Río Grande, Tierra del Fuego. “Esto no se le desea a nadie, es difícil llegar a tu casa y decirle a tu hijo que vamos a reutilizar carpetas de otro año, que no podemos pagar el alquiler, que vamos a priorizar una comida para aguantar hasta el otro día”, dice José López –antes de que se le atragante la voz por la angustia– delegado por la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande.

El presagio es el peor: por un lado, el contexto nacional y provincial. En el Parque Industrial de Río Grande cerraron seis fábricas textiles y dos metalúrgicas en los últimos dos años, a partir de la asunción de Javier Milei.

Los obreros y el reclamo tras dos meses sin cobrar. Foto: Juan Valeiro /lavaca.org

Por otro lado, la ausencia de la empresa, cuyo director es Roberto Ángel Ceretti y su director suplente Ricardo Enrique Estevo. “Los dueños no aparecen, ejecutamos todas las acciones legales. Vivimos un momento de incertidumbre total. Hace dos meses que no cobramos y cada día se complica más nuestra situación. Si tenés un sueldo no llegás a fin de mes para los gastos comunes. Imaginate no tener sueldo durante dos meses. Hay compañeros a los que la semana que viene los van a desalojar de la casa”, agrega López.

Héroes borrados

La empresa nació en 2008 con capitales israelíes; pasó a manos francesas y luego a nacionales. Está concursada desde 2019, cuando el macrismo la hizo tambalear. Maximiliano Uriona, también delegado de Aires del Sur, dice agarrado del alambrado que divide el adentro y el afuera: “En 2023 volvimos a tener suspensiones ni bien asumió Milei, con quita de sueldo y de aportes”.

Hace memoria: “Desde la UOM salimos a decir que no teníamos que votar a Milei, pero desgraciadamente muchos metalúrgicos lo hicieron. Y acá están las consecuencias: el contrabando de frontera, las libres importaciones, los tributos altísimos que el gobierno no baja, la inflación galopante, el tope paritario que hace que el consumo no acelere y que la empresa, las pocas producciones que tenía, las haya rematado para cubrir los gastos. Milei dijo que este tipo de empresarios que ahora ni aparecen eran héroes… Estos son los héroes, los que nos obligaron a tomar la planta”.

Un tour por el industricidio

El secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, le explica a lavaca: “Esto que pasa en Aires del Sur tiene absoluta coherencia con las políticas nacionales. Los gobiernos neoliberales y este todavía con mayor crudeza, traen consecuencias terribles sobre los trabajadores. Ya habíamos vivido en Tierra del Fuego experiencias similares en los años 90 y después con Macri, cuando cerraron 10 establecimientos fabriles metalúrgicos en Río Grande. Para tener una idea, hoy en el Parque Industrial hay alrededor de 40 industrias”.

Oscar Martínez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande. Foto: Juan Valeiro /lavaca.org

Al lado de Aires del Sur se emplaza una mole llamada Digital Fueguina, que dejó de producir en 2021. En frente, la fábrica Visteon, cerrada desde 2016. En la puerta está Germán Resquín, solidarizándose con sus pares. Era delegado de la textil Barpla Sociedad Anónima –la tercera importadora más grande del país de impermeabilizado seco– hasta que cerró en diciembre de 2024 dejando otro tendal de desempleados en el Parque Industrial: 46 efectivos, más de 70 contratados.

“Traíamos tela de distintos países para producir camperas, pantalones, sabanas, de todo, hasta que el gobierno nacional ordenó que debíamos cambiar el sistema productivo y la empresa cerró. Tenemos toda la maquinaria y un montón de mercadería dentro de la fábrica, presentamos proyectos para recuperar nuestras fuentes de trabajo conformando una cooperativa, pero no nos escucharon”, describe Germán, que guía a lavaca en un tour por los múltiples edificios cerrados y abandonados de una Río Grande donde predominan el gris, el viento, y ahora la desocupación masiva.

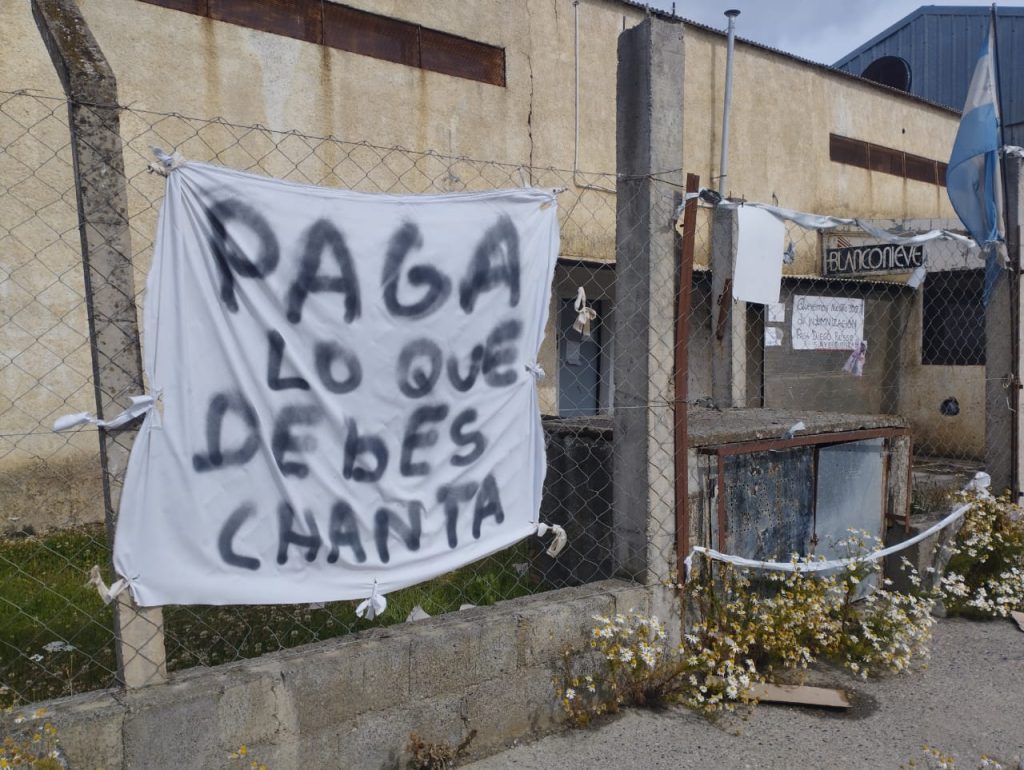

Foto: lavaca.org

Lo que dicen las calles. Foto: lavaca.org

Efecto dominó

Pablo Ibáñez, delegado de la UOM, aporta: “En la provincia tenemos entre 2.000 y 2.300 puestos menos comparando con el año 2024”. Daniel Rivarola, secretario general del sindicato del Centro Empleados de Comercio, suma la pérdida de trabajadores registrados desde la asunción del actual gobierno:

- 2024: 383 trabajadores menos

- 2025: 134 trabajadores menos

- En lo que va de 2026: 21 trabajadores menos.

Completa: “La situación es muy jodida y complicada. Río Grande es una ciudad fábrico-dependiente. Hoy amanecimos con una toma de la metalúrgica de 140 compañeros que no cobraron el salario desde enero, 140 trabajadores que no vinieron a los comercios a gastar, a pagar las tarjetas, a pagar a la niñera. El efecto dominó cae sobre nosotros también”.

Todos los días son únicos

Dentro de la fábrica hay decenas de trabajadores sentados. Detrás, decenas de máquinas inertes. Pablo Sigot las mira, es operario de Aires del Sur.

Foto: Juan Valeiro /lavaca.org

Cuenta que en la provincia el costo de vida es mucho más caro que en otros lugares del país. Que aumentaron todos los servicios –luz, gas–. Que que todo es mucho más caro –nafta, alimentos–. Que tuvieron paralizados mucho tiempo los sueldos. Y que se suman las condiciones climáticas: en invierno la temperatura llega a veinte grados bajo cero. “En todo este contexto el gobierno nacional busca cerrar las fábricas, ya vimos lo que pasó con Fate la semana pasada, que es lo mismo que viene pasando en esta ciudad hace tiempo y que hoy nos toca a nosotros. Nos levantamos todos los días sin saber qué hacer, es muy difícil vivir sin una respuesta. Los nuevos dueños y la patronal no dan la cara, se borraron, estamos a la deriva”.

Pablo Sigot, uno de los trabajadores de Aires del Sur. Foto: Juan Valeiro /lavaca.org

Sentencia: “La ley 19640 se hizo para poblar la Isla, pero la apertura de importaciones de Milei, sumada al arancel cero para la importación de teléfonos celulares, lo que busca es ir hacia el sentido contrario: despoblar a Tierra del Fuego a merced de los extranjeros”.

En el comedor cuelgan algunos carteles:

–Siempre hay una razón para sonreír.

–Sonríe porque todos los días son únicos.

–No bajes la meta, aumenta el esfuerzo.

Hay heladeras vacías. Hornos, microondas y mesas vacías. Hay también, un lema de la empresa que subrayan irónicamente los trabajadores: «Gloria y expansión». Maximiliano: “No sé de qué gloria hablan, tampoco de qué expansión. ¿Cómo quieren que vivamos sin nuestro salario?”.

A la noche de este lunes, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a las partes para una reunión el martes al mediodía. “Es positivo este paso que dimos, ahora la empresa tendrá que sentarse y discutir cómo seguimos. Veremos el resultado y cómo sigue esta historia entre empleados y empleador”.

Al cierre de esta nota, llega un mensaje sobre otra fábrica: la textil Sueño Fueguino acaba de suspender a todo su personal –más de 80 personas– por tres meses.

La espera de una respuesta: «Milei dijo que este tipo de empresarios que ahora ni aparecen eran héroes…». Foto: Juan Valeiro /lavaca.orgç

Actualidad

Empleo en crisis: cerraron casi 22 mil empresas en lo que va de gestión de Javier Milei

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: se perdieron más de 290 mil puestos de trabajo y la construcción fue uno de los sectores más afectados.

Por Leandro Rosati, de El Ciudadano, de Rosario (elciudadanoweb.com)*

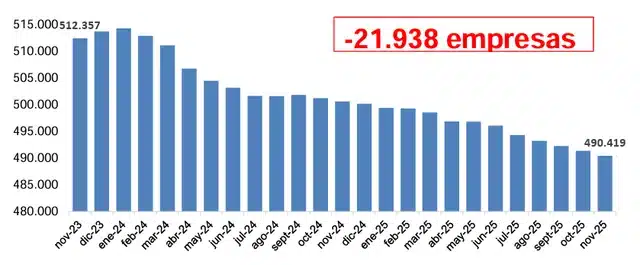

Desde que asumió la presidencia Javier Milei, el número de empresas que cerraron escaló y quedó en la atensala de las 22.000, según los datos que publicó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La comparación entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 512.357 a 490.419.

En la práctica, eso significó una disminución de 21.938 empresas, es decir, 30 empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial. En noviembre último, el cierre fue de 892 empleadores, y acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Con 512.357 al finalizar 2023, hubo una caída del número de empresas hasta mediados de 2024 como consecuencia de la devaluación y de la «motosierra» que afectó en especial a la construcción. Luego hubo una desaceleración de la caída: a diciembre de 2024, el número llegaba a 499.682.

Los sectores más afectados

En base a los datos de la SRT, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló cuáles fueron los sectores que afrontaron las mayores pérdidas entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, con Transporte y Almacenamiento a la cabeza.

- Transporte y Almacenamiento: 5.239 menos.

- Comercio mayorista y minorista: 4.593 menos.

- Servicios inmobiliarios: 3.101 menos.

- Industria manufacturera: 2.436 menos.

- Servicios profesionales, científicos y técnicos: 2.315 menos.

En términos relativos, el sector más afectado también fue el de Servicios de transporte y almacenamiento, que registró una caída del 13,3% en la cantidad total de empleadores.

Le siguen el sector de Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-12,3%), Servicios Inmobiliarios (-10,5%) y Construcción (-8%).

Variación por tamaño

En los primeros 24 meses de la gestión libertaria, las empresas de hasta 500 trabajadores fueron las más afectadas: representaron el 99,63% del total de los casos (21.856 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores explicaron sólo el 0,37% (82 casos).

En términos relativos, la cantidad de empleadores con más de 500 trabajadores/as se redujo un 4,54%, mientras que los empleadores con hasta 500 trabajadores/as disminuyeron un 4,28% en el mismo período.

Una conclusión del Informe de Trabajo es que una proporción relevante de las firmas que ingresan al mercado no logra superar un ciclo de vida corto. Durante los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad.

Más de 290 mil puestos de trabajo menos

Tomando el mismo período, el número de trabajadores que se perdieron escala hasta los 290.600, lo que implicó una reducción del 2,77%: pasó de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.566.573 en noviembre de 2025.

Según el CEPA, equivale a 400 trabajadores menos por día desde la asunción de Milei.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Administración pública, defensa y955 menos.

- Construcción: 71.573 menos.

- Servicios profesionales, científicos y técnicos: 14.774 menos.

- Actividades administrativas y servicios de apoyo: 13.392 menos.

En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción, con una caída del 15% en la cantidad de trabajadores registrados. Le siguieron Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-7,7%) y Servicios inmobiliarios (-7,3%) en el mismo período.

El caso de los empleos en casas particulares

Entre noviembre del 2023 y noviembre del año anterior, la pérdida fue de 26.792 personas menos: pasó de 629.660 a 602.868, equivalente a 36 puestos de trabajo por día.

“Este sector es un termómetro sensible de la economía: al no estar protegido por grandes empresas ni convenios colectivos fuertes, el empleo en casas particulares reacciona rápido ante cualquier crisis. Si cae, es señal de que los hogares ajustan gastos y que el trabajo precario aumenta (pasan a trabajar en negro para no perder el ingreso)”, indicó el CEPA.

*Esta nota es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Ciudadano (Rosario), Revista Cítrica (Buenos Aires), El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), Lavaca (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).

Actualidad

La explotación laboral es ley

por Claudia Acuña

Fue un día larguísimo, en el cual pasó de todo.

Comenzó con un paro general que detuvo el aliento de más del 60 por ciento del país y terminó cuando expiró aquello que lo hacía producir con alguna esperanza de equidad.

Lo último que se pierde ¿está perdido?

El centro porteño durante el paro. Foto: Sebastián Smok /lavaca.org

“Habrá que esperar que el próximo gobierno la derogue, como ya pasó”, responderá Roxana a las diez y media de la noche, que llega desde Quilmes con sus dos nietos para plantarse frente al Congreso a cacerolear, aunque para llegar a ese momento todavía falta que suceda mucho.

Al mediodía esa misma cabecera de la plaza recibe las columnas de la izquierda, mientras la Intersindical Federal arma su escenario en su otro extremo. Para el inicio de la sesión de la Cámara de Diputados ya hay cinco cuadras de columnas gremiales sacudiendo banderas. El reloj marca las dos y media de la tarde cuando comienza a sonar el himno nacional y las gargantas se hacen nudos con la estrofa “oh juremos con gloria morir”. En el escenario se amontonan los dirigentes de diferentes sectores sindicales y a lo largo de la Avenida de Mayo se agolpan personas con overoles, guardapolvos y remeras que identifican oficios diversos: docentes, empleados estatales, metalúrgicos, aceiteros, trabajadores del cine, de la televisión, del subte, gráficos, papeleros y más. La suma impresiona si se tiene en cuenta que están paralizados trenes, subtes y la mayor parte de los colectivos, pero lo que sorprende es la breve duración del acto. Poco después de las tres todo había terminado.

Cortito y al pie. ¿Así estamos?

Foto: Sebastián Smok /lavaca.org

“La realidad es que hasta que la gente que votó esto no despierte, es muy difícil. Y eso que lo que está pasando es alevoso. Pornográfico, digo yo”, responderá Nadia, docente de Capital, que sostiene en su mano un cartón donde escribió con marcador: “Milei es comer de la basura”. La explicación: “Hoy murió una chica de 19 años por comer de un basural. Y los tres hermanitos están internados por lo mismo: por comer del basural. ¡Literal! ¿Necesitás algo más tremendo que eso para comprender lo que nos está pasando? Es demasiado cruel”.

¿Entonces? ¿Qué hacemos?

“Los docentes tenemos una estrategia muy básica para la enseñanza que llamamos pensamiento concreto. Se usa mucho con los más chiquitos: darles un material concreto para que experimenten con sus manos, con su cuerpo y que así comprendan y saquen un aprendizaje. Creo que mucha gente cuando finalmente se quede sin trabajo, cuando le llegue la factura de luz con aumento, cuando el alquiler se vuelva impagable, va a comprender lo que pasa y aprenderá a votar”.

Dos horas más y son las columnas de la izquierda las que deciden abandonar la plaza. Lo que queda es la orfandad. Jóvenes, en su gran mayoría, que arden al calor de una tarde que agoniza mientras en el Congreso desfilan los discursos, unos tras otros, todos también cortitos y al pie.

La bronca estalla. Los hidrantes atacan, pero nadie retrocede. Los gases arrecian, pero nada ahoga el estallido. Un cartucho cae del otro lado de la valla de hierro que se convierte en red y con un passing shot cruza del lado de los uniformados, afectados con su propio veneno. A las siete y media de la tarde la Comisión Provincial por la Memoria resume así lo que sucedió después: 70 personas heridas y ocho detenidas. “Entre las víctimas de la represión se cuentan trabadores y trabajadores de prensa, jubilados e integrantes del equipo de monitoreo de la CPM que estaba registrando el despliegue de las fuerzas de seguridad”.

La política del gas pimienta. Foto: Eduardo Sarapura, Tiempo Argentino

Uno de los detenidos y luego liberado es Carlos, el emblemático jubilado hincha de Chacarita, 77 años, treinta de trabajo en el Correo, cuatro hijos, dos nietos, símbolo de la resistencia que todos los miércoles se planta frente al Congreso Nacional para reclamar que no hagan lo que hoy se convertirá en ley.

¿Qué?

“¿Cómo los jubilados van a financiar los despidos que hagan las corporaciones? Eso es una locura. Pensá un poquito: despiden a 900 trabajadores de Fate. Toda esa gente deja de aportar al Anses y, al mismo tiempo, pretenden que el Anses pague esas indemnizaciones. ¿Cómo vamos a permitir algo así? Cuando yo me jubile, ¿qué plata va a haber? Hoy lo que están haciendo es dejarme sin derecho al futuro”, responderá Luis, 25 años, empleado en un comercio que hoy cerró porque su dueño decidió que todos sus empleados –suman seis– debían estar plantados frente al Congreso. “Y vino él también. ¿Sabés por qué? Porque lo están fundiendo los productos chinos”.

Foto: lavaca.org

La plaza esta vaciada, luego de un despliegue policial desmedido.

Ya no hay sol.

Adentro del recinto es hora de las chicanas reglamentarias. El diputado Marcelo Mango (UP Río Negro) aprovecha que sus pares libertarios abandonaron la sala para plantear una moción de orden: el proyecto debe volver a comisiones para que se expida la que corresponde a Asuntos Constitucionales, ya que no está redactado respetando esa máxima norma legal. La tensión por la propuesta la generan dos condiciones formales: la primera, es que toda moción de orden interrumpe el debate y debe votarse; la segunda es que en ese momento no hay quorum, por lo tanto no puede votarse. Ergo, debe levantarse la sesión. Los teléfonos arden hasta lograr que el tropel oficialista recupere su posición en las bancas –en ese recinto se vota con el culo: para que funcione el tablero cada legislador/a debe estar sentado– y la moción es rechazada. Picada por ese aguijón, la diputada –ahora libertaria, antes del PRO– Silvana Giudici contraataca: moción de orden para que se vote en media hora. Gana, pero alguien advierte luego que en ese caso la votación coincidirá con el horario convocado para cacerolear. Nueva moción de orden: retira la propuesta. Se vota seguir como venían, hablando y hablando.

Llegamos, finalmente, al frente del Congreso, con Roxana y sus nietos, con Adela y su bebé, con Martín y su hermana, Adriana con Ornella –secretaria general de la Federación Argentina LGTB- y otras cien, quizá doscientas personas que hacen sonar cacerolas mientras cantan el clásico “Que se vayan todos”. Los autos suman sus bocinas, los camiones de basura su saludo y los transeúntes, sus miradas de aprobación. No hay, durante una larga hora, nada que altere esa protesta pacífica, certera, escasa, sostenida ruidosa e ininterrumpidamente por gente que lleva la bandera argentina colgada del cuello, sacudida por el viento en la espalda o camisetas de la selección con el número diez y el nombre de Maradona o Messi.

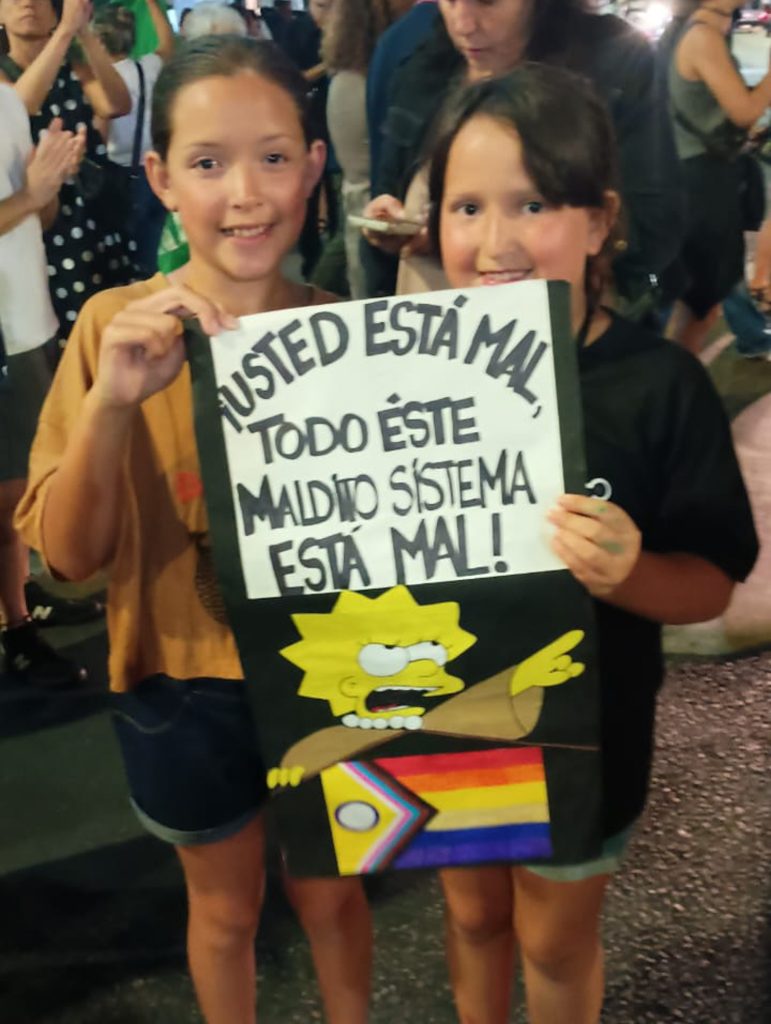

La escena se repetirá en Acoyte y Rivadavia. Allí el clima fue activo, estruendoso, con cientos de personas, mayoría de mujeres y jóvenes, que cortaron ambas avenidas e hicieron retroceder a la Policía de la Ciudad. Dos nenas sostienen una cartulina que advierte “Usted está mal. ¡Todo este maldito sistema está mal!”. Las manifestaciones se reprodujeron en barrios como Núñez, Boedo, Paternal, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Crespo y Mataderos, entre otros.

Foto: lavaca.org

En Congreso, a las once y media de la noche Gendarmería recibe la orden de desalojar Congreso. La cacería suma otros dos detenidos.

Una hora después, con 135 votos afirmativos y 115 negativos, la explotación laboral es ley.

La plaza está desolada.

Foto: lavaca.org

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 3 semanas

PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 2 días

Muerte por agrotóxicosHace 2 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”