Nota

Larreta vs una pileta: una comunidad educativa movilizada por la educación pública

La comunidad educativa de la escuela Álvarez Thomas marchó por las calles del barrio porteño de Agronomía contra la decisión del Gobierno de la Ciudad de intervenirles la cooperadora. El conflicto data de 2017, cuando las autoridades quisieron quitarles las clases de natación a más de 500 niños y niñas. La cooperadora apoyó el reclamo de cientos de familias. Un fallo judicial les dio la razón, pero al mes el gobierno removió a la comisión directiva. Qué dicen madres y padres. Los argumentos de la Ciudad. Las deudas con la escuela. Y la movilización que pone en el centro a la escuela pública.

Por Lucrecia Raimondi

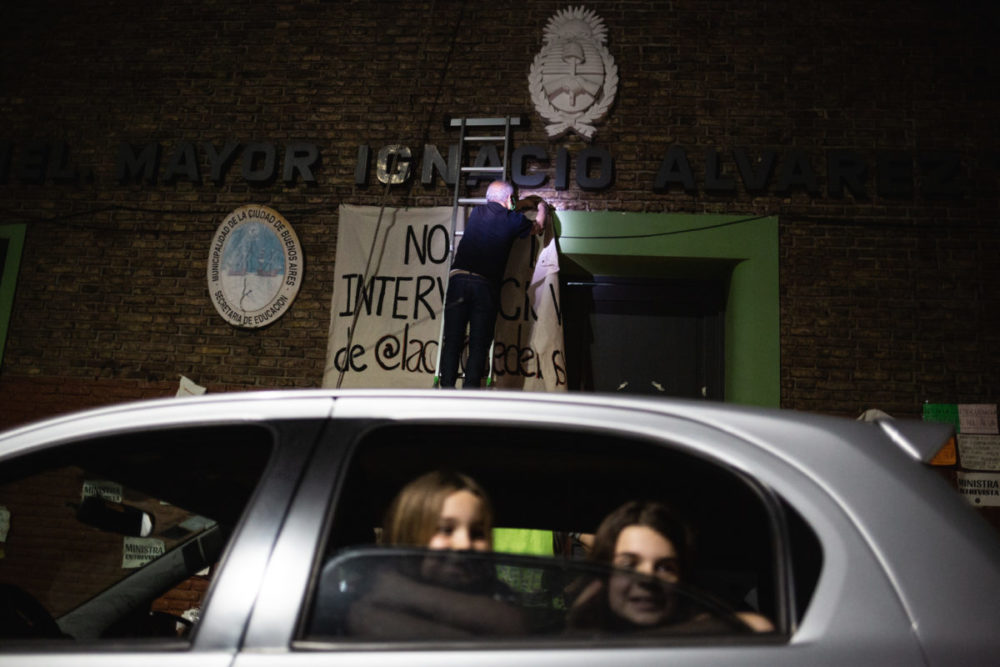

La primera reacción fue un aplausazo cuando entregaron las canastas alimentarias. La semana pasada organizaron una caravana en autos desde la escuela hacia la jefatura de gobierno para que los reciba algún funcionario de la ciudad, reunión que fue denegada. Y la noche del viernes marcharon, con antorchas y en silencio: más de 600 personas caminaron 12 cuadras con barbijos y distancia social con la consigna de cuidarse mucho para defender la escuela. Niñas, niños, adolescentes, madres, padres, docentes y vecines empezaron el recorrido en la esquina de Asunción y terminaron en la esquina de Nueva York donde hicieron un acto de cierre que exigió al Gobierno porteño la nulidad de la intervención de la Cooperadora de la Álvarez Thomas.

Fueron los alumnos y alumnas de séptimo grado quienes durante la marcha llevaron el grito en una bandera: “no a la intervención de la cooperadora”, decía, y cuando llegaron a la escuela la bandera quedó colgada en su puerta.

Los argumentos y el silencio

Desde el 22 de septiembre, el Ministerio de Educación decidió intervenir la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº4 Distrito Escolar 16 de Agronomía, o como la llama su comunidad, “el Alva”. El pesado y denso silencio se sintió como respuesta contundente a la arbitraria e inconsulta remoción de la comisión directiva integrada por madres y padres.

El Gobierno de la Ciudad arremete contra la cooperadora con argumentos políticos y ridículos: en el expediente figura como argumento explicito para la intervención que la cooperadora representó a la comunidad en una causa judicial contra el Gobierno de la Ciudad para proteger los derechos de los niños y las niñas del Álvarez Thomas cuando en 2017 quisieron quitarle las clases de natación al nivel inicial y reducir las del nivel primario en el natatorio que es propio de la escuela, construido hace 40 años con fondos de la cooperadora. La pileta también era utilizada por más de 50 escuelas que enviaban alrededor de 500 niños y niñas de los distritos 14 y 15 porque desde el Ministerio decidieron suspender los alquileres de natatorios privados. Así redujeron las horas de natación de esas escuelas solo para 4to grado 14 clases por año. Cuando en muchos casos, sobre todo en nivel inicial, el primer contacto con el agua profunda y aprender a sacarse el miedo y a nadar lo logran por el contacto que hacen desde la escuela con la natación.

El fallo favorable se dio a conocer a fines de agosto y un mes después la cooperadora fue intervenida.

A partir de ese momento, la administración de los recursos de la cooperadora pasó a manos de funcionarios que no comparten el proyecto que se venía planteando. Desde que el Gobierno de la Ciudad intervino la cooperadora, los salarios de las trabajadoras se pagaron diez días después de lo estipulado, los proveedores cobraron a destiempo y se gastó más recursos a la vez que bajó la calidad de la canasta complementaria que entregaban con verduras orgánicas o elementos de higiene. El personal que se ocupaba del reparto de esas canastas fue reemplazado por otro sin habilitación sanitaria para operar los alimentos. Además, denuncian que recibieron maltrato y hostigamiento: la interventora se infiltró entre las familias y filmó a las que protestaron por el mal servicio de las canastas y la falta de refuerzos.

Como si fuera poco, la cooperadra logró un ahorro de 24 millones de pesos, por un fondo de inversión que inició en 2012, que estaba pensado destinarse a la construcción de un gimnasio para la escuela. El Ministerio, con su interventora Teresa Patronelli, quieren gastar ese dinero en infraestructura escolar, obras que le corresponden resolver al mismo Gobierno, que contrató y pagó millones a empresas tercerizadas que incumplieron con los arreglos. Y también, le deben a la cooperadora del Álvarez Thomas 600 mil pesos del pago de becas del 2019. Las familias quedan fuera de la gestión y control de la calidad de comida que reciben y denuncian que el plan de intervención previsto requiere de fondos para para destinarlos a mantenimiento del edificio, para lo cual se le pagó a las empresas responsables de cumplir con el mantenimiento preventivo y la reparación de todas las cuestiones cruciales. Quieren destinar los fondos de ahorro para salvar a las empresas que no cumplen con su contrato.

Lo que dice la auditoria

“La intervención releva de funciones a la Comisión Directiva que administra todos los recursos de la cooperadora. Entendemos que la medida arbitraria en un contexto de pandemia que no permitió a la cooperadora responder a las observaciones de la auditoría. Pero además son absolutamente injustificadas, no ameritan una intervención. Se fundan en un informe de auditoría interna que la gran mayoría de las observaciones que hace o la que reviste mayor gravedad son las que tienen que ver con la propia falencia del Estado del gobierno de Buenos Aires con relación a sus obligaciones, como el mantenimiento del edificio, vidrios seguros, cuestiones de seguridad y de mantenimiento de la estructura de la escuela. Pudimos pagar los salarios y a los proveedores porque tenemos una administración ordenada. Si dependemos del Gobierno de la Ciudad no lo podríamos haber hecho porque nos debe plata”, explicó a lavaca Paula Insaurralde, integrante de la comisión directiva de la cooperadora y mamá de una niña de 7mo grado.

Además, en el informe de auditoría que dio pie a la intervención, cuestionan la capacidad de ahorro y ponen el ojo en detalles como el orden numérico de las facturas, o que en la feria del plato no entregaban tickets a les niñes que compraban comida. “Ellos consideran que hay irregularidades de contabilidad, que son exigencias que no les hacen a las demás cooperadoras y que no son obligaciones de la cooperadora. Pero, además, hay que tener en cuenta que la auditoría se realizó durante un período no cerrado en el 2019, cuando no había finalizado el año, y encontraron recibos no ordenados o que no estuvieron bien numerados o que faltaron la firma de la directora en uno de los gastos. Cuestiones que se subsanan a la hora de la rendición anual, que no estaba cerrada porque no había finalizado el ciclo lectivo. Nunca antes las rendiciones que presentamos fueron rechazadas. Por eso creemos que esta es la respuesta política al juicio que le gana la comunidad al Gobierno en relación al plan natación, un fallo que le dio la razón a las madres y los padres de la escuela”, comprende Paula.

La respuesta de la comunidad

Yamila Mathon, mamá de niñas de primero y séptimo grado, cuenta que las autoridades del Ministerio quisieron poner a las familias en contra de la comisión directiva para justificar la necesidad de la intervención. Pero que el lazo comunitario y organizativo de la cooperadora, en la que participan las madres y padres de los compañeros de sus hijos, con los que comparten todos los días la vida de la escuela, fue una jugada que a los interventores les salió mal: las familias y les mismes niñes salieron a defender a los papás y las mamás de sus compañeres. Además, Yamila expone la contracara de las cooperadoras en relación a las ausencias y acciones del Gobierno de la Ciudad: “Lo perverso de lo que nos pasa en el Alva es que, por ejemplo, parte del informe de auditoría señala cuestiones que quieren responsabilizar a la cooperadora pero que son absoluta injerencia del Gobierno de la Ciudad. Y esto nos preocupa. Cuando caen con el peso del Estado, nos quieren achacar un montón de cuestiones que son de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad. Los 24 millones de pesos que tenemos ahorrados para el gimnasio los querrían utilizar como fondos del Gobierno para hacer cosas que ya se tienen pagadas a las empresas tercerizadas. Entonces sí, el trabajo cooperador es sumamente importante, pero también existe y se hace evidente por la falencia y la falta del Estado”.

Yamila entiende que hay una cuestión de fondo en la intervención del Álvarez y los fines de la organización de su cooperadora: “En algún punto parece que lo que está en conflicto es que, haciendo lo que hace, el Álvarez Thomas levanta la vara de lo que es la escuela pública”.

Hacer puentes

La Escuela Álvarez Thomas tiene 90 años y está habitada por 900 niñas y niños de nivel primario e inicial. Muchas vecinas y vecinos de Agronomía pasaron por sus aulas y crearon un sentido de pertenencia. Por ejemplo, Guillermo, presidente de la cooperadora del Alva, que fue removido por el Gobierno de la Ciudad, fue alumno de la escuela y su hija egresa este año. Estos lazos sociales del barrio con la escuela fueron acompañados por la cooperadora con su sentido comunitario. Lo que se construye es para que pase de generación en generación. Como la pileta de natación que gestionaron en 1971 y el actual proyecto de un gimnasio; las mesas de ping pon que compraron para les niñes de 6to y 7mo, en unos años las van a poder usar quienes ahora están en primero. “El trabajo cooperador es articulación organizada, que es donde vos potencias el vínculo de las familias con la escuela. Ahí la fortaleza es de todos y la voluntad de todos. Ese es poder organizador el que hace efectiva a la cooperadora, que prioriza lo más importante no para cada uno, sino para la comunidad. Eso es recontra interesante porque el trabajo cooperador dice que es importante para nuestros hijos y eso hace tener una escala de prioridades que sale de la propia individualidad”, explica Yamila que forma parte de la cooperadora y la describe como un puente entre la comunidad y la institución escuela.

Yamila analiza el rol de la cooperadora como motor social y también con un sentido ambivalente por muchas veces ocuparse de tapar los agujeros. Por eso entiende que el conflicto que enfrentan con el Gobierno de la Ciudad es desigual. Porque la comunidad educativa del Álvarez Thomas está siendo atacada por el Estado más rico del país, que pone todo el peso de su poder sobre una escuela pública de un distrito escolar, en un barrio de una comuna de la ciudad. “Hay una cuestión planificada y hay una cuestión de ataque a la educación pública. La intervención de la cooperadora podría parecer minúscula ante todas las cosas que nos pasa a los argentinos, pero es tan brutal cuando alguien tan grande como el Estado que arremete con todo su peso contra alguien tan chiquito que son papás y mamas de una cooperadora en una escuela de la ciudad. Es una pulseada tremenda que genera desde lo más profundo el mayor sentimiento de repudio y de solidaridad”.

La marcha del silencio representa el silencio que reciben de parte del Gobierno, que, en medio de una pandemia, con la sociedad en sus casas, avanzó contra el Álvarez Thomas pensando que no habría protestas. “Lo que nos está pasando es violento. Pero este conflicto pone en evidencia toda la solidaridad, los valores y el afecto que hay dentro de una comunidad”, aclara Yamila que asocia a la cooperación con palabras como comunicación, articulación, lazo, vinculación, comunidad. Y siente desde el Ministerio de Educación reciben todo lo contrario: intervención, silencio, hostigamiento y persecución. “Marchamos en silencio porque en vez de responder con violencia a la violencia, respondemos con acciones que canalizan toda la energía que estaba contenida por estar encerrados. Estamos convencidos de defender los derechos de nuestros hijos y somos persistentes, nos ponemos al servicio de nuestra escuela porque la escuela está al servicio de nuestros hijos”.

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 4 semanas

Revista MuHace 4 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 4 semanas

AmbienteHace 4 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ArtesHace 1 semana

ArtesHace 1 semanaVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasLos vecinos de Cristina

#NiUnaMásHace 2 semanas

#NiUnaMásHace 2 semanasActo trans por más democracia