#NiUnaMás

Invisibles. Niñez y femicidios: un tema pendiente

La infancia y adolescencia están atravesadas por la violencia patriarcal pero el Estado parece no verlo, pese a que este año hubo 19 femicidios de menores, 31 niñes testigos de femicidios y 236 que quedaron huérfanxs. La antropóloga Florencia Paz Landeira recupera aquí el concepto de les niñes como actores sociales (y no como víctimas indirectas o colaterales) inmersos en formas de subordinación y violencias. El modelo androcéntrico y adultocéntrico. Las leyes que están y las políticas que faltan para considerar los derechos de les niñes como derechos humanos. Por Florencia Paz Landeira.

Esta nota se hizo gracias a nuestrxs suscriptorxs. Si te gusta lo que hacemos podés ser cómplice desde 250 pesos por mes. Suscribite acá.

La suscripción a MU te permite recibir la revista en papel en cualquier lado del país, o un acceso prioritario para leerla en tu computadora o celular.

Brenda Carolina Flores, de 30 años, fue asesinada por su pareja y padre de sus tres hijes, Marcelo Vilche, de 44 años, en su casa en Media Agua, San Juan, el pasado 22 de octubre. La mató de 17 puñaladas en la zona del pecho y luego se quitó la vida de un disparo. En la escena también se encontraba la hija menor de ambos, de 3 años, quien presenció el femicidio y luego alertó a su tía paterna, vecina de la casa contigua.

¿Alcanza la categoría de “testigo” para hablar de lo vivido por esa niña?

Gloria Cristina Domínguez, de 29 años, fue asesinada por Juan Leonardo Doval, de 41 años, en la localidad de Villa Luzuriaga, Buenos Aires, el pasado 14 de junio. El encuentro se había organizado para concretar la compra de una panchera para el kiosco en el que Gloria trabajaba. Con esa excusa, Doval la engañó para llevarla a un predio abandonado. Allí abusó sexualmente de ella y luego la mató a golpes. Braian, el hijo de 5 años de Gloria, la había acompañado y presenció todo. Lo encontraron llorando solo y fue él quien guio a la policía hasta el lugar del crimen.

¿Alguien le adjudicaría la categoría de víctima indirecta o colateral?

Nancy Villa, de la comunidad wichí, tenía 14 años y un embarazo de 4 meses cuando fue asesinada de una puñalada en la zona de la aorta, en Embarcación, Salta, el pasado 9 de enero. El imputado por el femicidio es Carlos Arsenio Juárez, de 18 años, pareja de la víctima.

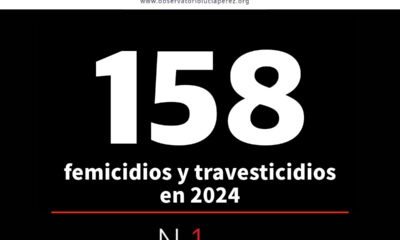

Estos son solo tres de los 296 femicidios en lo que va de 2021. Los tres implican de forma directa a niñas, niños y adolescentes. Hasta la fecha, se cuentan 25 femicidios de menores de 18 años; diez de los cuales eran menores de 10 años. A su vez, 31 femicidios fueron presenciados por niñes. Y 126 de las mujeres asesinadas eran madres. Este año acumula la insoportable cifra de 247 huérfanxs por femicidios.

En todos los casos, se trata de infancias y adolescencias atravesadas por la violencia patriarcal. La experiencia infantil de los femicidios aparece como una dimensión que aún no es considerada en todo su espesor socialmente y, en especial, por el Estado, cuyas regulaciones y políticas al respecto resultan insuficientes. En este texto proponemos aportar a pensar la experiencia infantil de la violencia patriarcal, desde una mirada que tome en serio la consideración de les niñes como sujetos sociales. Se nutre, en ese sentido, de perspectivas relacionales y situadas para pensar a las infancias. Es decir, aquellas que problematizan su cosificación o la reproducción de paradigmas de desarrollo lineales y de pretensión universal de les niñes, que tienden a enfatizar su incompletud, su dependencia, su pasividad y su incapacidad, como también de aquellas visiones romantizadas y homogeneizantes de les niñes como inocentes y puros, que no hacen más que extraerlos de la trama social y aproximarlos a un supuesto estado de naturaleza. Por el contrario, nos interesa subrayar que la experiencia infantil solo es posible de ser pensada en relación con otres y en el marco de dinámicas familiares, comunitarias e institucionales de las que niños, niñas y adolescentes son partícipes activos.

Desde este enfoque, les niñes son considerados como actores sociales inmersos en contextos sociales relacionales y constituidos por procesos de jerarquización, formas de subordinación y violencias. En particular, las marcaciones de género y edad son en nuestras sociedades centrales en la producción de desigualdades (Llobet, 2020). De hecho, mujeres y niñes han sido objeto de las mismas formas de exclusión en lo que se refiere al ejercicio de derechos y de la ciudadanía, regida desde sus inicios –y en cierta medida, hasta el día de hoy– por el modelo androcéntrico y adultocéntrico que los construyó como “otros” deficitarios. Así, en lugar de ser reconocides como sujetos plenos de derechos, fueron objeto de políticas de tutelaje, protección y civilización. De allí que resulta fundamental pensar las violencias patriarcales y adultocéntricas de forma compleja e integrada.

Desprotegidas

Lucía Pérez –quien da nombre a este Observatorio– tenía 16 años cuando fue abusada sexualmente y asesinada. ¿Por qué entonces no denunciar su crimen como abuso sexual en la infancia tanto como femicidio? ¿Hace falta recordar que, además de ser una mujer, era una adolescente y que, por este estatus, era titular de derechos especiales que el Estado debía proteger? Hace falta.

En Argentina, cuatro años antes de sancionarse la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se promulgó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo principal objetivo fue armonizar la normativa nacional a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el instrumento de derechos humanos más ratificado a escala global. Su eje central se encuentra en el reconocimiento por parte de los Estados de los niños y las niñas como sujetos de derecho y no ya como objetos de protección o tutela paterna y/o estatal. Los derechos de les niñes son, en lo fundamental, derechos humanos, con la especificidad de reconocer lo singular de la experiencia infantil. Como señala Magistris (2019), durante mucho tiempo los niños y niñas fueron condenados a un margen de “no–derecho”. Su caracterización como seres incompletos, maleables y vulnerables los vinculaba a una necesidad de protección desubjetivante, que despolitizaba su estar en el mundo. Los niños y niñas eran vistos así como sujetos “en potencia”, antes que como actores sociales presentes y con agencia.

La CDN y la ley nacional implicaron así un cambio en el modo de concebir a la infancia y, en particular, a las políticas dirigidas a esta población. En este sentido, la Ley 26061 creó un sistema integral de protección entre instituciones y actores estatales y sociales que se identifican como corresponsables en velar por el ejercicio de derechos de les niñes. Dentro de este sistema, un papel importante lo desempeñan los órganos de protección dependientes de los distintos poderes ejecutivos, que constituyen áreas especializadas en la temática a cargo de planificar políticas e instrumentar medidas cuando los derechos de les niñes se ven vulnerados o amenazados. La ley creó también la figura del/a Defensor/a de los Derechos de NNyA; figura que demoró quince años en instrumentarse y que debería velar y monitorear el reconocimiento, respeto y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia, sea por parte del Estado o de la sociedad en su conjunto.

El enfoque de derechos que hoy estructura las políticas hacia las infancias y adolescencias fue, a su vez, enriquecido y complejizado por la perspectiva feminista, y el reconocimiento tanto de las violencias sexo-genéricas como de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.

La Ley de Educación Sexual Integral justamente fue sancionada tan solo un año después de la Ley de Protección de los Derechos de NNyA, dando cuenta de esta imbricación de perspectivas que dio lugar a una herramienta clave para avanzar en la democratización de las relaciones interpersonales, para reafirmar los derechos de NNyA, para garantizar el acceso a la salud, al derecho a decidir sobre la orientación sexual y de género, sobre la sexualidad y la maternidad y paternidad responsables (Naddeo, 2020). Sin embargo, a quince años de su sanción, comprobamos que no existe un protocolo específico en la comunidad educativa para abordar los femicidios, ni para casos donde un/a niño/a haya perdido a su madre por la violencia patriarcal, ni para aquellos que se cobran la vida de una estudiante, docente u otra integrante de la comunidad educativa.

Agustina Cruz tenía 17 años y estaba camino al colegio en Coronel Moldes, Salta, cuando fue atacada y degollada por su ex pareja, Juan Gallardo. Agustina, acompañada por su madre, había realizado dos denuncias antes de que ocurriera el femicidio. De más está señalar la insuficiencia de la protección estatal. Agustina la pagó con su vida. Una amiga y compañera del secundario se sorprendió ese día por la ausencia sin aviso de Agustina. Se terminó enterando de lo ocurrido cuando vio su foto en el noticiero. Frente a semejante horror, la comunidad educativa se organizó y convocaron a marchas y manifestaciones en reclamo de justicia. Sin embargo, se trató de una iniciativa espontánea movilizada principalmente por sus compañeres, las familias y los docentes. Las escuelas no cuentan con protocolos para abordar estas situaciones, ni con los recursos o la formación necesarias para brindar la contención y el acompañamiento que les compañeres de las tantas Agustinas necesitan. Lo anterior, a su vez, coloca el foco en la necesidad de fortalecer la atención de la salud mental de niñes y adolescentes, que avance en considerar la experiencia infantil de la violencia patriarcal como una problemática psicosocial.

Se evidencia, de esta forma, que los femicidios y la violencia patriarcal distan de ser un problema reconocido públicamente como relativo a la niñez y sus derechos, cuya garantía –insistimos– es materia del Estado. Sin duda la Ley Brisa (27452) implicó un avance en este sentido; sin embargo, la falta de articulación entre las áreas de género y de niñez y los obstáculos que el actual decreto reglamentario presenta para su concreción dan cuenta de los persistentes obstáculos en reconocer a les niñes como víctimas de femicidios. A su vez, mucho queda por debatir con respecto a (las limitaciones de) el ejercicio de la responsabilidad parental en aquellos casos en los que el femicida es el padre de les hijes de la víctima. El femicidio de Carla Siggou (abordado en otra parte de esta publicación), nos enfrenta con urgencia a esta encrucijada. Carla fue secuestrada, atada, violada y golpeada por Sergio Fuentes, su ex pareja y padre de sus dos hijes, el 26 de diciembre de 2018 en la ciudad de Buenos Aires. La menor de sus hijas, de 2 años, fue testigo de la violencia. Fuentes fue condenado a seis años de prisión por violación y privación ilegítima de la libertad. Mientras la madre y el padre de Carla continúan la búsqueda de justicia por establecer la vinculación directa entre los hechos de violencia y su muerte, como también la (i)responsabilidad del gobierno de la ciudad en proteger a Carla, Fuentes puede reclamar el ejercicio de la responsabilidad parental por sus hijes.

El legado de las Abuelas

Lejos de la idea de “víctimas indirectas o colaterales”, sostenemos que los femicidios afectan directamente al bienestar infantil y, por lo tanto, requieren de políticas públicas específicas. Hablamos, entonces, de niñes y adolescentes víctimas de femicidios, como una categoría abarcadora de distintas experiencias infantiles de la violencia patriarcal –tanto de aquellos crímenes que sustraen su vida, de aquellos que los colocan compulsivamente en la posición de testigos, como de aquellos que les dejan huérfanes– y, sobre todo, como una categoría a partir de la cual movilizar políticamente y demandar recursos, regulaciones y programas. Se trata de una problemática de infancia y de género y, crucialmente, de derechos humanos.

La historia reciente de nuestro país y, muy especialmente, la labor desplegada por las Abuelas de Plaza de Mayo ha tornado incuestionable que la situación de las infancias, sus derechos y sus historias distan de ser un asunto privado que puede dirimirse entre las paredes de un hogar. Competen a la sociedad en su conjunto y, en especial, a los Estados, que deben instrumentar no solo mecanismos de protección, sino también políticas de reparación materiales y simbólicas cuando sus derechos son violentados. Si el abandono ha sido configurado socialmente como la peor de las violencias hacia las infancias, la ausencia de políticas integrales hacia niñes víctimas de femicidios (en su concepción amplia) es la forma estatal de abandono más cruel.

Resulta fundamental, por un lado, visibilizar a les niñes (en su diversidad de expresiones e identidades de género) en las formas de analizar e intervenir sobre la violencia de género y, por el otro, desafiar el presunto carácter neutro y no generizado de los organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes para avanzar en una comprensión articulada de las desigualdades de género y la protección a la niñez (Llobet, 2020). Así se podrán problematizar las estructuras de poder comunes a las formas sistemáticas de subordinación, cosificación y disminución de mujeres, trans y niñes.

Hasta el día de hoy, las marcas de esta visión adultocentrista y paternalista permea las políticas públicas hacia les niñes. En este sentido, es necesario avanzar en políticas que reconozcan a les niñes como sujetos, que consideren la experiencia infantil a la hora de diseñar intervenciones de modo de reconocer las vulneraciones de sus derechos humanos, sin reducirlos a una figura de víctima inerte y pasiva, sin capacidad de agencia.

Bibliografía

Llobet, Valeria (2020). “Infancia(s) y género(s): desafíos a 15 años de la 26061”. En Miradas diversas sobre los derechos de las infancias. Análisis y reflexiones a 15 años de la Ley 26061. Buenos Aires: SENAF.

Magistris, Gabriela (2020). “La(s) infancia(s) en la era de los derechos. Balances y desafíos a 30 años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. En Isacovich, Paula y Grinberg, Julieta: Infancias y juventudes a 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño. José C. Paz: UNPAZ.

Naddeo, María Elena (2020). “Niñez y género, una mirada desde los derechos humanos”. En Miradas diversas sobre los derechos de las infancias. Análisis y reflexiones a 15 años de la Ley 26061. Buenos Aires: SENAF.

La autora es integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).

Esta nota se hizo gracias a nuestrxs suscriptorxs. Si te gusta lo que hacemos podés ser cómplice desde 250 pesos por mes. Suscribite acá.

La suscripción a MU te permite recibir la revista en papel en cualquier lado del país, o un acceso prioritario para leerla en tu computadora o celular.

#NiUnaMás

El fin de la cultura del acoso

La agrupación Periodistas Argentinas presentó el informe “La cultura del acoso: punto y aparte” en el que reconstruyeron el testimonio de 19 mujeres –colegas, alumnas, vecinas– que sufrieron acoso por parte de Pedro Brieger. Los testimonios, que abarcan un período de 30 años, fueron presentados en el Senado de la Nación. “Ustedes necesitan saber, nosotras necesitamos hablar” se planteó a lo largo de la lectura colectiva del informe. “Brieger era nuestro profesor, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe de cátedra, nuestro vecino, nuestro colega, nuestro acosador” dijeron: “Su prestigio profesional logró enmascarar su perversión”.

Publicamos aquí los 19 testimonios reunidos por Periodistas Argentinas, y el informe completo que propone una legislación que castigue específicamente este tipo de conductas abusivas, sumada a campañas de prevención y erradicación del acoso en medios de comunicación públicos y privados y en universidades públicas y privadas en las que se denunciaron estas conductas. “Consideramos imprescindible también que Pedro Brieger pida disculpas públicas a las afectadas”, agregó el trabajo de Periodistas Argentinas.

Una voz colectiva irrumpió en el Senado de la Nación para poner punto y aparte a la cultura del acoso. Un freno. Un hasta acá que marque el comienzo de otra forma de transitar la profesión periodística.

Periodistas Argentinas presentó el informe “La cultura del acoso: punto y aparte” en el que reconstruyeron, con escucha, paciencia, lágrimas y organización, el testimonio de 19 mujeres –colegas, alumnas, vecinas– que sufrieron acoso por parte de Pedro Brieger. La periodista Nancy Pazos abrió la presentación diciendo: “Esto que nos llama a estar hoy acá es un gran pedido de reflexión para todos”. Es que los relatos que se relevaron y hoy se presentaron transcurrieron a lo largo de 30 años. “Brieger era nuestro profesor, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe de cátedra, nuestro vecino, nuestro colega, nuestro acosador”, sintetizó la periodista Agustina Kämpfer que en el año 2010 expresó públicamente en un programa de televisión que el periodista Pedro Brieger, flamante ganador del premio Martín Fierro, era “un acosador”. En ese momento nadie la escuchó.

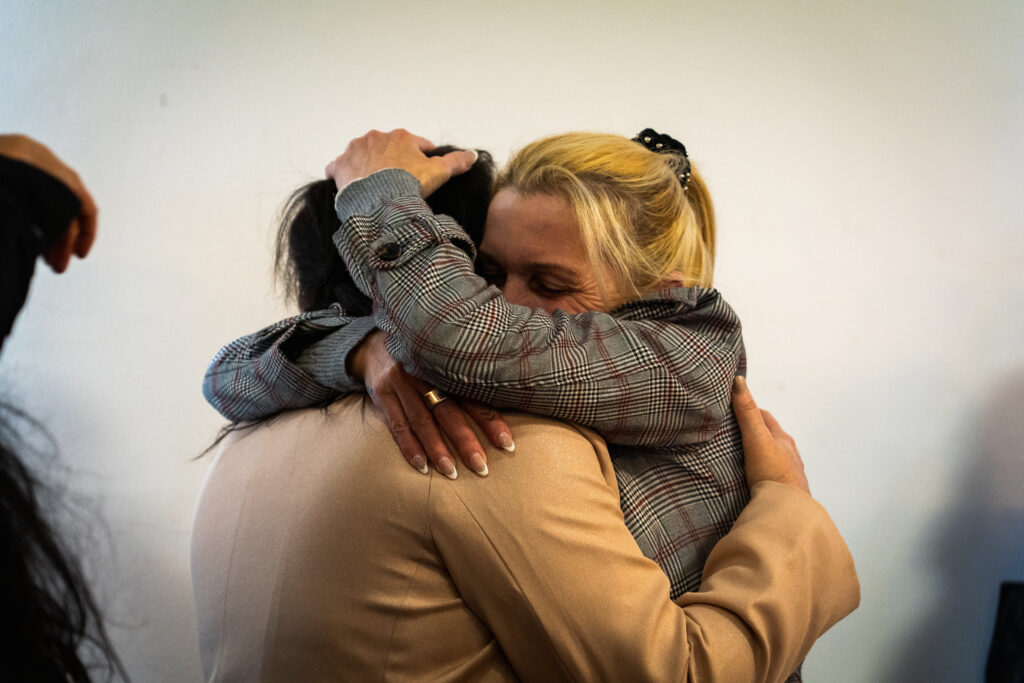

Nancy Pazos y Agustina Kämpfer, de Periodistas Argentinas. Y un mensaje: “game over”. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Kämpfer describió que quienes sufrieron el acoso tuvieron que “abandonar tesis, mudarnos, renunciar, dejamos de ir a conferencias, coberturas; todo con el único fin de no volver a verlo. Él viajó por el mundo, recibió premios, condujo programas, vivió donde quiso por el tiempo que quiso. Su prestigio profesional logró enmascarar su perversión”. Por eso pidió a una sala llena: “Ustedes necesitan saber, nosotras necesitamos hablar” y dio paso a la lectura de algunos de los 19 testimonios.

Los relatos fueron leídos por distintas periodistas. Cada uno de ellos fue hilvanando historias en donde Brieger se masturbaba, tocaba a colegas, las abordaba en ascensores, en habitaciones, en salas de control de televisión. Relatos en donde él hablaba unilateralmente de sexo, o donde hacía exhibicionismo explícito. En la mayoría de las situaciones él estaba en posición dominante, en donde había una asimetría de poder que, además de humillar, buscaba despojar de algo a la víctima. El informe revela la compleja dimensión del acoso y a su vez desnuda las responsabilidades institucionales de medios públicos y privados, instituciones académicas públicas y privadas y todos y cada uno de los contextos y personas que silenciaron y naturalizaron estas violencias que son imposibles de soportar.

Aunque en este caso hay un nombre y apellido, la colectiva de periodistas que nuclea profesionales de todo el país, resaltó que lo que reconstruyeron también “se puede ver reflejado en un montón de otras historias”. Es que luego de cada uno de esos encuentros, pudieron trazar lo común: ir de lo biográfico a lo sistémico, y descubrir el mecanismo de la máquina abusadora.

La describieron así:

- Se activa por sorpresa, busca producir asco y humillación, enmudece y coloca a la afectada en una situación de degradación y culpa. ¿Qué hice yo para merecer esto?

- El mecanismo incluye que luego, al contarlo a otros, –aquellos que son los responsables de poner límites o pueden ayudar a construirlos– no se dimensiona el daño, se naturaliza esa conducta, y no se hace pública, lo cual permitiría a otras prevenirse y al responsable de esa conducta, limitarse.

- Al sexualizar por asalto y en la primera oportunidad, desde el vamos, las relaciones laborales y académicas se produce un despojo de la dignidad de esos vínculos, deshonrando su condición previa, que no es moral sino ética: quien enseña, cuida; quien tiene prestigio profesional, oficia de mentor y guía, protege.

- Uno de los tantos abrazos, con la periodista Claudia Acuña. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

- La reiteración deja en claro el estímulo que provoca la impunidad. ¿Qué construye esa impunidad? El silencio y la inacción cómplice, pero sobre todo la combinación de esos factores con algo que lo potencia: el prestigio que construyen los premios, oportunidades y espacios de visibilidad pública que acumula la conducta abusadora.

“Las afectadas cargan entonces con la responsabilidad de “denunciar” ante una institución ajena al ámbito donde se produce el daño: “la Justicia”. El desafío, entonces, es cómo hacer justicia para estos casos”, expresó Nancy Pazos. En Argentina existen leyes para penalizar el acoso callejero, pero no para aquellos acosos que se producen en el ámbito laboral y académico: esa es la gran deuda que el informe de Periodistas Argentinas propone saldar y por eso sugirió que se legisle específicamente este tipo de conductas abusivas.

Entre quienes escuchaban había personas que pueden llevar adelante el debate en los poderes del Estado: la Ministra de las Mujeres Género y Diversidad, Estela Díaz; las diputadas nacionales Mónica Macha y Paula Penacca; la diputada del Parlasur Victoria Donda. Luego llegó el senador nacional Martín Lousteau. También Larisa Kejval, Directora de la carrera de Comunicación de la UBA; Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de CTA Autónoma; Yamile Socolovsky, Secretaria de género de CTA T; y Ana Paoletti, Secretaria General Adjunta de SIPREBA.

Larisa Kejval, directora de la carrera de Comunicación de la UBA, y las diputadas Mónica Macha y Paula Penacca. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Luego Periodistas Argentinas hizo un pedido concreto de reparación que se sintetizó así:

- En aquellos medios de comunicación públicos y privados donde se produjeron estos hechos: espacios para campañas de prevención y erradicación del acoso.

- En aquellas universidades públicas y privadas donde las afectadas tuvieron que soportar estas conductas: jornadas y campañas dedicadas a la prevención del acoso.

- En todos estos ámbitos: procedimientos claros y ampliamente informados para canalizar denuncias, a cargo de personas capacitadas para garantizar la no re victimización y la confidencialidad que requieren estos casos.

- Consideramos imprescindible también que Pedro Brieger pida disculpas públicas a las afectadas. Nuestro objetivo y nuestro compromiso es organizarnos y abrazarnos hasta lograrlo.

“Salir de lo biográfico, ir a lo sistémico es lo que cambia el mundo. Nos tenemos que organizar y nos tenemos que abrazar, y lo vamos a cambiar. Este es un momento para escucharse”, dijo sobre el final la periodista de MU Claudia Acuña. “La justicia no sabe qué hacer con esto, nosotras si, por eso pedimos cosas razonables”.

El aplauso del final fue enorme: una forma de abrazo. Quizás la frase que sintetiza fue la que tenía escrita en su saco Nancy Pazos: game over.

Nancy Pazos, y la emoción tras la lectura colectiva del Informe. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Los testimonios

Testimonio 1

Año 1995

Escenario: Universidad de Belgrano

Afectada: Empleada Administrativa

Situación: “Brieger llamó a la Universidad de Belgrano, preguntando por una de las autoridades de la Facultad. Y como no estaba, le dijo a la secretaria: ‘Estoy en casa, en short, ojotas, en un sillón muy cómodo y con mi (…) muy duro’. Y luego le dijo una serie de groserías. La secretaria le cortó la llamada, pero Brieger volvió a llamar varias veces durante ese mismo día, así que ella habló con el decano y el director de la carrera, quienes intervinieron, convocaron a Brieger y le dijeron que tenía que renunciar a su cargo docente. Según personas cercanas a la secretaria, ella vivió con miedo por mucho tiempo, al punto que cambió el recorrido cotidiano para llegar a la universidad”.

La ministra de la Mujer y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, junto a Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de CTA Autónoma y Yamile Socolovsky, Secretaria de género de CTA T. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Testimonio 2

Año 1996

Escenario: Edificio donde vivía Brieger

Afectada: Vecina

Situación: “Vivíamos en el mismo edificio, en Belgrano. Yo en la planta baja, él, unos pisos más arriba. Cada vez que nos cruzábamos él me miraba libidinosamente. Un día subí por el ascensor hasta la terraza para colgar la ropa. Él justo había entrado al edificio y subió conmigo. Enseguida me expresó que cada vez que me veía salir con mi bicicleta, le calentaba mi culo subiéndose al asiento. Luego, se abrió la bragueta del pantalón y sacó su pene. No supe qué hacer. Volví a mi casa asustada y helada, dejé el canasto y subí a la casa de unos vecinos a contarles lo que me había pasado. Ellos le tocaron la puerta, pero él no respondió. Mis vecinos me sugirieron que hiciera la denuncia. Cuando salí camino a la comisaría, me crucé con un policía de la calle y le pedí ayuda: `Es la palabra tuya contra la de él: ni te molestes, me dijo. Mirar para todos los costados cada vez que tenía que entrar o salir del edificio me estaba volviendo loca. Pedí dinero prestado porque no tenía un mango (criaba sola a dos criaturas) y apenas pude, me mudé.”

Testimonio 3

Año 1996

Escenario: Conferencia

Afectada: Alumna

Situación: “Tenía 21 años, era alumna de tercer año en TEA, había cursado Política Internacional con él y había trabajado en la investigación de uno de sus libros, sin percibir remuneración. En agosto o septiembre de ese año me invitó a una conferencia del escritor español Juan Goytisolo en la Fundación Los Cedros, muy cerca de la facultad, por lo cual a la salida de TEA fuimos caminando hasta el lugar. Durante el trayecto, hizo comentarios sobre la ropa que llevaba puesta, me preguntó si tenía novio, etc. Mientras esperábamos el inicio del evento sentados, de la nada, me susurró: `cómo te bajaría la bombachita y te pegaría en la cola´. Me quedé absolutamente paralizada, muda, sin saber qué hacer. Transcurrió toda la conferencia y no me moví. Luego hubo un cóctel, en el que me alejé de él todo lo posible, hasta que me dijo `¿nos vamos?´. Le dije que no, que me iba a quedar. Esperé un rato y salí mirando para todos lados, aterrada de que estuviera en la calle, o escondido en algún lado. Siguió llamando a mi casa (era la época de los teléfonos fijos), yo intentaba no atender, pero una vez lo hice y me preguntó por qué no le hablaba más. Recuerdo haberle dicho `vos sabés bien por qué´ y que se hiciera el desentendido. No me acuerdo si en ese llamado o en otro, me invitó a una reunión una noche en su casa, con gente que no estaba en pareja. Obviamente me negué. Fue mi última comunicación con él. Decidí no dedicarme a la política internacional, algo que me apasionaba, para nunca volver a verlo”.

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org.

Testimonio 4

Año 2001

Escenario: Maestría de la Universidad Nacional de La Plata

Afectada: Alumna

Situación: “Soy licenciada en Economía, pero siempre me interesó Medio Oriente. Por ello, a fines de los años noventa averigüé en qué maestría podía inscribirme. Mi novio (hoy padre de dos de mis hijos) estaba cursando, justamente, la materia de Medio Oriente, en la facultad de Sociales de la UBA. Así llegué a él. Conversé con él y decidí empezar la maestría de Relaciones Internacionales en la UNLP, donde era docente. Yo volvía de La Plata a CABA en micro. Un sábado, compartimos el viaje. Nos sentamos juntos. De la nada, se me tiró encima para besarme. Me quedé helada. Lloré. Lo único que me acuerdo es haberle dicho `vos conocés a mi novio´. No me acuerdo cómo siguió el viaje, ni cómo llegué a mi casa. Nunca más volví a la maestría. Perdí tiempo, plata y, lo más importante, mi sueño de estudiar lo que me apasionaba”.

Testimonio 5

Año: 2001

Escenario: Reunión de propuesta laboral

Afectada: Ex alumna

Situación: “Había sido mi profesor, lo elegí para que me entregara el diploma. Era un vínculo de mentoría. Nos juntamos por una propuesta laboral en un café en Barrio Norte. Nunca mencionó el trabajo. En un momento, fuera de contexto, me pregunta “¿vos en la cama también sos tan culposa?”. Me sentí muy incómoda, me quedé inmóvil y en silencio, mayormente mirando el piso. Por una hora me habló de cómo se masturbaba recordando cómo me sentaba yo en clase y con la ropa que yo llevaba en la entrega de diplomas. Me contó que él tenía una forma de vivir el sexo diferente porque había vivido en un kibutz, relató una situación iniciática en una carpa en la que había descubierto que gozaba con mirar a otros tener sexo y masturbarse. Todo esto era un monólogo sin pausas.

En un momento me preguntó:

-¿Qué te gustaría más, tocarte para que te mire o que me toque para que me mires?

-¡Quizás no me interesa nada nada de todo lo que estás diciendo!

-¿Y entonces por qué decís “quizás”?

Esa respuesta me terminó de enojar, porque me di cuenta que además me estaba intentando manipular. Lo saludé y me fui. Corrí. En mi casa escribí todo lo que había pasado. Todavía lo tengo. Unos días después le envié un correo electrónico, le dije que no me hablara nunca más, le hablé de su abuso de autoridad, de la diferencia de edad, de que la propuesta laboral se había transformado en someterme a su monólogo sexual. Que su exhibicionismo me había causado parálisis y asco. No respondió por escrito, pero intentó comunicarse conmigo insistentemente por varias semanas. Nunca volvimos a hablar”.

Testimonio 6

Año 2001

Escenario: TEA

Afectada: Alumna

Situación: “Estaba cursando periodismo en TEA cuando lo tuve de profesor de Política Internacional. En cada clase, se paraba delante de mí y me acosaba con las miradas: eran sistemáticas, repetidas y explícitas durante toda la clase: pasaba por mi entrepierna, luego mis pechos y luego mis ojos; y volvía a bajar para empezar su recorrido otra vez. Yo me preocupaba por estar todo el tiempo con las rodillas muy juntas, cuidando cómo me vestía los días que iba a cursar con él. Mis compañeros comenzaron a pensar que teníamos un vínculo íntimo, porque él transmitía eso: se me acercaba para hablarme al oído y decirme cosas inapropiadas, asquerosas, por lo bajo, pero delante de todos. La pasé muy mal y tenía con él dos de las tres clases semanales”.

Testimonio 7

Año 2003

Afectada: Periodista

Situación: “Fue mi profesor en TEA a principio de los 2000 y, luego, el primer periodista que me dio trabajo. En los años siguientes, ya él un referente muy conocido y respetado, me abrió puertas que me ayudaron a comenzar mi carrera como periodista especializada en temas internacionales. Trabajando juntos, cuando estábamos solos, solía hacer comentarios sexuales que nada tenían que ver con la conversación. Yo siempre trataba de cambiar de tema, pero él seguía. La vez más grosera fue una noche en la que lo alcancé a su casa en mi auto, y me preguntó insistentemente sobre mis gustos sexuales. Tenía veinte pocos y él me duplicaba la edad. Me congelé, no supe qué decir, me aterrada que la situación escalara. No recuerdo bien cómo salí de ese momento, pero sí que a partir de ahí intenté no volver a quedarme a solas con él, y de a poco fui abandonando esa relación profesional. Por décadas, me dio vergüenza reconocerlo, tanto ante los demás, como ante mí misma”.

Testimonio 8

Año 2005

Escenario: TV Pública

Afectada: Periodista

Situación: “Era redactora del noticiero nocturno y de Visión 7 Internacional. Tenía con él una relación amable, hasta que un día, estando sola en control, él entró y se colocó detrás de la silla en la que estaba sentada. Estaba trabajando, cuando siento que me agarra el cuello y luego mete la mano por adentro de mi pullover y comienza a tocarme. Sentí asco y humillación. Me levanté inmediatamente, fui a la redacción y se lo conté a mis compañeros, que como respuesta se rieron”.

Testimonio 9

Año 2005

Escenario: Cobertura internacional

Afectada: Periodista

Situación: “Tenía 25 años y trabajaba en la TV Pública. Desde allí, me enviaron a Mar del Plata a cubrir la Cumbre del ALCA para darle asistencia periodística a él. Al inicio del viaje, en el colectivo, hablaba de lo contento que estaba de trabajar conmigo. Empezó a tocarme los muslos cada vez que podía, el cuello y la espalda, en la parte de la cintura. También tenía la costumbre de hablarme cerca, muy cerca, hasta que le sintiera su aliento. Yo me alejaba, pero él se acercaba de nuevo. Desde el primer día se inventó que nos debíamos una cena y desde el comienzo del trabajo no paraba de decir de lo lindo que iba a ser cenar juntos. En ese momento usábamos handies, y por esa vía me decía cosas fuera de lugar y me insistía con cenar. También me pidió que fuera a su cuarto. No recuerdo qué excusas le puse para no ir. Me di cuenta de que no iba a parar. Recuerdo la sensación de preguntarme ¿por qué hace esto? En un momento me animé a decirle: Basta. Ni se inmutó. Yo era como su presa. Por un lado, estaba cumpliendo mi sueño de ser periodista, y por el otro, estaba viviendo una pesadilla. Era tan insoportable que decidí pedir ayuda. Era medianoche y él seguía diciéndome cosas por handy. Lo puse en altavoz y le pedí a mi productora jefa que lo escuchara. Ella no lo podía creer. Le dije que, por favor, por más que al otro día teníamos notas importantes, me dejara irme de la cobertura, porque él no iba a parar. Ella habló con mi jefa directora. No recuerdo qué excusa le dimos, ni siquiera tengo claro por qué no dijimos la verdad. Me pagué yo misma el viaje de regreso y me fui. Tiempo después, cuando me lo cruzaba en el canal, lo evadía. Y él se hacía que no me conocía. Tuve miedo, vergüenza; quería olvidarlo, aunque nunca pude”.

Testimonio 10

Año 2006

Escenario: Trámite de ingreso al doctorado de Ciencias Sociales, UBA

Afectada: Alumna

Situación: “Me presenté al Doctorado de Ciencias Sociales con beca Conicet. Al haberme especializado en Medio Oriente, le pedí que me dirigiera. Como soy de Rosario, la mayor parte de la comunicación fue por mail, y en términos cordiales. Pactamos un encuentro en Buenos Aires para que él firmara los papeles del doctorado. No me acuerdo en qué bar, pero cuando llegué, comenzó a preguntarme cuáles eran mis fantasías sexuales. Ante mi negativa a hablar del tema, comenzó a decirme que quería tener relaciones sexuales en un avión, y que le gustaba que la gente lo mirara. Me relató un encuentro en un hotel alojamiento con una mujer, que los vio alguien de limpieza y que eso los excitó más. Yo estaba helada y transpiraba del terror. Salí del bar y me subí a un taxi llorando. No entré al doctorado, no le escribí nunca más”.

Testimonio 11

Año 2006

Escenario: Radio Nacional

Afectada: Periodista

Situación: “Tenía 33 años y estaba a cargo de la revista de una asociación civil, como secretaria de redacción. Lo contacté para entrevistarlo. El encuentro fue en Radio Nacional. Al principio todo fue cordial. Entramos a una sala muy pequeña, en la que sólo cabía una mesa y una silla en cada extremo. Le hice mi lista de preguntas, y al final le consulté si quería agregar algo que yo no le hubiera preguntado. Inmediatamente, hizo una alusión a mi cuerpo. Me descoloqué, simulé no haber escuchado, y volví a preguntarle “¿querés agregar algo que no te haya preguntado?”. Y volvió a decirme lo mismo. Di por terminada la entrevista, volví a mi trabajo y se lo conté a mis compañeros, que me dijeron que no exagerara, que sólo había sido un piropo”.

Testimonio 12

Año 2007

Escenario: Palacio San Martín, cancillería argentina

Afectada: Estudiante y miembro de la comunidad islámica

Situación: “Tenía 25 años y hacía dos años me había recibido de licenciada en Ciencias Políticas en la UBA. Vengo de una familia de musulmanes originarios de Siria. Para ese año yo colaboraba con una fundación turca, a la cual llegué a dirigir unos años después. En ese entonces se desarrollaban cenas en Cancillería, a las que acudían referentes del mundo islámico en Argentina. Una de esas noches yo conduje el evento, y por eso estaba sentada en la mesa principal. A mí lado se sentó él. Intercambiamos palabras, le hablé de mis intereses académicos, y de la nada, se acercó a mi oído y me dijo: `son tan lindas las musulmanas de acá… ¡como vos!´Me pareció un comentario desubicado de su parte. Mi madre estaba sentada a mi lado. Al final de la noche me dio su mail y me dijo que le escribiera, a propósito de mi investigación académica. Así lo hice. La respuesta fue mucho peor al comentario de la cena. Me preguntaba cómo era el sexo de las musulmanas. Me contaba sus preferencias sexuales y me invitaba a encontrarme con él. Nunca le contesté el mail. Siempre quedó rondando en mi cabeza qué había hecho yo para que se desubicara de esa forma… me sentía estúpida y culpable”.

Testimonio 13

Año 2008

Escenario: Conferencia de política internacional

Afectada: Periodista

Situación: “Trabajo como corresponsal en Medio Oriente y Asia desde hace años, cubriendo las noticias desde el lugar de los hechos. Como directora de un curso a corresponsales, lo invité a dar una charla. Luego de la conferencia fuimos a almorzar. Inmediatamente comenzó a preguntarme si me masturbaba, a decirme que no me veía bien, que estaba seguro de que mi novio no me satisfacía, y a contarme sus inclinaciones sexuales. Le dije que no me interesaba hablar de nada de eso, pero él no se detuvo. Luego de ese episodio, comenzó a enviarme mensajea. `¿Hiciste los deberes?´, me preguntaba. Se refería a lo que me había dicho en ese almuerzo: si me había masturbado frente al espejo. Yo sufrí un abuso en mi infancia, y esa situación me quebró de manera tal que siento aún en el cuerpo, en los huesos, el dolor de la humillación que me provocó no haber podido frenarlo con más determinación”.

Testimonio 14

Año 2008

Escenario: Cobertura internacional

Afectada: Periodista

Situación: “Llegué a Túnez junto a uno de mis jefes de Télam para cubrir el viaje de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Ahí conocí a Brieger, que era parte de la delegación. Tomamos un té con galletitas en el hall del hotel y charlamos de temas profesionales. Al día siguiente, me dijo que no podía asistir al encuentro con la mandataria, me pidió que le compartiera el audio y me dio su número de habitación. Subí, con la computadora en la mano, a dejarle el audio como favor de colega. Al llegar a su habitación, veo que tenía la puerta entreabierta. Me lo encuentro desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, tapándose con una sábana, masturbándose mientras me hablaba. No recuerdo cuanto tiempo me quedé ahí ni lo que me dijo. Me fui y nunca más le volví a hablar. En ese momento no le dije nada a mi jefe, no era un contexto cómodo para hablar algo así. El 99% de la delegación eran hombres. Seguí trabajando como mecanismo de defensa. Lo bloqueé. Lo negué. Pasó el tiempo y él aparecía en todos lados. Yo veía que ganaba premios y que cada vez tenía más visibilidad y más poder. Me daba miedo dar la cara y exponerme”.

El encuentro de Periodistas Argentinas en MU, antes de la presentación del informe. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Testimonio 15

Año 2010

Escenario: Radio AM 750

Afectada: Alumna y periodista

Situación: “Tenía 25 años, daba mis primeros pasos en el periodismo. Él era bastante más grande que yo y un referente en temas internacionales. Cuando me presenté, le dije que quería dedicarme de lleno a lo internacional, que me gustaría que me contemplara si encaraba una búsqueda laboral. Me dijo que no tenía nada concreto para ofrecerme, pero que podía ayudarlo con las noticias sobre Siria, algo que comencé a hacer sin percibir un salario. Este trabajo no remunerado se mantuvo unos meses y a la par cursé su materia de Sociología de Medio Oriente (UBA). Un día fui a hacerle una entrevista para un portal digital en el que trabajaba. Me citó en el centro cultural Caras y Caretas, donde hacía su programa de radio, en la AM750. Fuimos al hall y mientras lo entrevistaba se masturbó ahí mismo, delante mío, mientras yo le pedía por favor que no lo hiciera. Había gente cerca, pero no le importaba nada. Me llevó años entender que no había tenido la culpa”.

Testimonio 16

Año 2010

Escenario: TV Pública

Afectada: Periodista

Situación: “Lo contacté para entrevistarlo. Me sorprendió su inmediata respuesta a mi correo, ya que era un sábado a la noche. Mucho más me sorprendió el tono de ese correo: me llamaba “ovejita” (la revista se llamaba Oveja Negra), me preguntaba qué estaba haciendo un sábado a la noche y me pidió que le mandara fotos. Comenté esto en la reunión de sumario con el equipo de redacción de la revista. Me ofrecieron no hacer la entrevista, o ir acompañada por un de ellos. Sentí que ambas propuestas vulneraban mi capacidad de afrontar situaciones difíciles. Pedí que me acompañe el fotógrafo de la publicación, quien estaba al tanto de todo.

La entrevista se hizo en la TV Pública, donde él era columnista internacional del noticiero de la noche. Al comienzo, todo fue normal, hasta que llegamos al camarín. Me hizo entrar y le cerró la puerta en la cara al fotógrafo. Se sacó los pantalones y quedó en calzoncillos, camisa y corbata. Eran unos calzoncillos grandes, de esos que tienen abierto adelante, que abrió aún más para mostrarme su pene. Me quedé helada, pegada contra la puerta, agarrando el picaporte. No pude reaccionar. Cuando salimos del edificio, le conté a mi compañero fotógrafo lo que había pasado, y me dijo “Qué zarpado”.

Testimonio 17

Año 2011

Escenario: Facultad de Ciencias Sociales, UBA

Afectada: Ayudante de cátedra y alumna

Situación: “Lo conocí siendo su alumna en la cátedra de Sociología de Medio Oriente, que él dictaba en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Más tarde, fui ayudante de cátedra en esa misma materia. Al tiempo, también comencé a hacer algunos trabajos free lance para él. Sufrí dos situaciones claras que me incomodaron y que recién ahora, en 2024, puedo identificar como acoso sexual. La primera, fue un día en que me lo encontré en el pasillo de la Facultad poco antes de que empezara su teórico: recuerdo que nos pusimos a charlar, en principio de forma cordial, y de golpe se me acercó a la cara y me hizo un comentario sobre mi cuerpo. Me quedé inmóvil y “salí” de la situación abruptamente, ante la llegada de una de mis compañeras. La segunda situación fue por mensaje de texto, y más explícita: teníamos una cena de la cátedra y me mandó un mensaje preguntándome si después de la cena me quería `fugar con él´. Nunca le contesté; tampoco fui a esa cena. Finalmente, acordamos el pago de lo que me debía y ese fue el fin de mi trato con él. Al tiempo renuncié a la cátedra”.

Testimonio 18

Año 2012

Escenario: Entrevista

Afectada: Periodista

Situación: “Estaba haciendo un programa especial por las elecciones en Venezuela para el canal Hispantv, lo invité a participar, ya que él se encontraba en Caracas. Apenas lo recibí en el hotel en el que se realizaba la transmisión, me miró de arriba a abajo, fijó su mirada particular e insistentemente en mis pechos, me abrazó, me acarició la espalda de forma inapropiada y, acercándose, me habló con voz libidinosa. Continuó la entrevista sin apartar su mirada en la misma parte de mi cuerpo”.

Testimonio 19

Año 2019

Escenario: Radio 10

Afectada: Periodista

Situación: “Conseguí trabajar en el programa de radio donde él estaba. Era la columnista de género. No cobraba, pero recién empezaba mi carrera y me parecía importante tener esa experiencia. Comencé a recibir sus comentarios desubicados y traté de soportarlos, pero eran constantes. Hasta que comenzó a enviarme mensajes a mi celular. Y yo, que supuestamente tenía que darles herramientas a las oyentes sobre estos temas, no sabía cómo responderle sin poner en riesgo mi trabajo. Decidí renunciar. Para explicar por qué me iba, le mostré las capturas de pantalla al productor”.

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

#NiUnaMás

Condenado

José Jorge Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por “abuso sexual en grado de tentativa por tres hechos y abuso sexual agravado por el acceso carnal en seis oportunidades, mediando la dependencia, el abuso de poder y el abuso de autoridad”. Las reacciones, la política de los hombres, y los detalles de una jornada histórica.

por Lucrecia Raimondi

El ex gobernador de Tucumán José Jorge Alperovich fue condenado a 16 años de prisión. Tras conocerse la sentencia leída por el juez Juan María Ramos Padilla en el Tribunal Oral enlo Criminal y Correccional Nº 29 de CABA, Alperovich fue detenido y puesto de inmediato a disposición del Servicio Penitenciario Federal por haber abusado sexualmente de su sobrina durante más de un año cuando trabajaba como su asistente personal durante la campaña en la que buscó un cuarto mandato como gobernador de la provincia de Tucumán en las elecciones de 2019.

El Tribunal consideró que el ex senador y tres veces gobernador era responsable de “abuso sexual en grado de tentativa por tres hechos y abuso sexual agravado por el acceso carnal en seis oportunidades, mediando la dependencia, el abuso de poder y el abuso de autoridad”. Además el juez dispuso la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública. Los fundamentos se conocerán el próximo 16 de agosto y hasta entonces no tendrá posibilidad de apelar la condena.

Ni cargos ni fama: justicia

“Estamos realmente muy conformes con la sentencia de condena”, expresaron Pablo Rovatti, Defensor Público a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación y Carolina Cymerman, Defensora Pública con funciones en el Programa, ambos son abogados de la víctima. Sobre ella dijeron: “Está muy conmovida y aliviada, porque siente que luego de cinco años desde que denunció los abusos y después de haber sufrido una campaña de deslegitimación de su palabra, pudo obtener lo que siempre ha buscado, que no es cargos, ni fama, sino su sanación a través de la justicia”.

Milagro, amiga de la denunciante, contó cómo llevaron el proceso del juicio y la noticia de la condena: “Teníamos miedo pero confiábamos en el proceso judicial y ha sido conmocionante que el juez haya creído en la palabra de la víctima. La pena de 16 años es una pena muy alta, también que haya ido preso ahora es un mensaje muy fuerte contra la impunidad del poder. No solo se pudieron comprobar los abusos sexuales sino como funciona la política desde adentro, como se perpetúan esos lazos de poder, como se genera esa asimetría y la violencia contra las mujeres. No es un caso aislado, es como funciona la política de los hombres”.

En la audiencia final del juicio, con posibilidad de decir sus últimas palabras, no quiso agregar nada. El 3 de junio Alperovich ya se había despachado cuando cerró la etapa de testimoniales con 5 horas de declaración indagatoria. Tampoco quisieron él, ni sus cuatro hijos, ni su mujer, hacer declaraciones a la prensa. Durante el cuarto intermedio hasta la deliberación del Tribunal, esperó acompañado de su familia, que estaba inquieta y con los abogados fumaban en el patio del edificio, contestaban mensajes, iban y venían por el hall de entrada, o hacia la sala vacía donde esperaba Alperovich con custodia policial dispuesta desde el 9 de junio por el juez Ramos Padilla, luego de oír los argumentos de las acusaciones, el requerimiento de pena y de medidas preventivas. Antes de conocerse la sentencia, se vio nervioso al acusado.

La denunciante fue mamá

La denunciante prefirió preservarse de la exposición mediática. Y de cruzarse con la familia Alperovich, que intimida. F. vive en la provincia de Tucumán y hace dos meses fue mamá; siguió el juicio por zoom. La decisión que tomó en 2019 de denunciar a su tío poderoso no fue fácil. Intentó que tres espacios tomasen su caso pero ninguno vio posible enfrentarse a una personalidad tan influyente. Aceptó el peso político y judicial de su representación legal el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, a cargo de Pablo Rovatti, que llevó a juicio el caso junto a Carolina Cymerman y Esteban Galli. En su alegato, la querella rebatió la versión de que la joven acudió a la justicia para, en alianza con sus adversarios, desprestigiar la figura política de José Alperovich.

Hoy, el abogado Pablo Rovatti y la abogada Carolina Cymerman plantearon tras la sentencia: “Creemos que el mensaje que la condena expresa es importantísimo en términos más generales. Este es un hito más en la lucha de las víctimas de violencia sexual contra la impunidad de los más poderosos, y nos parece que, como tal, promueve el acceso a la justicia para muchas víctimas que callan por temor no ser creídas o porque piensan que no vale la pena denunciar”.

El cúmulo de pruebas

Durante los cinco años y cinco meses que duró el proceso desde la denuncia en noviembre de 2019 hasta la condena en junio de 2024, para el Poder Judicial la acusación quedó probada. Declararon 69 testigos, se constataron conversaciones y pericias psicológicas que comprobaron la veracidad de la acusación: “El relato de la víctima fue claro, persistente, espontáneo, cargado de angustia y dolor, estuvo apoyado por el testimonio de aquellas personas que vieron su deterioro físico y psíquico, por aquellos que oyeron de su boca que había sido violada, su familia, sus amigas, las profesionales que la ayudaron a fortalecerse”, describieron sus abogados.

Además, la experta del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, Mónica Herrán, confirmó que el daño psíquico de la joven está asociado a la victimización sexual, y por los chats con Alperovich, donde le dice a su sobrina cosas como “te amo”, “sos mi dueña”, “podrías ser más cariñosa” -que jamás eran contestados por la víctima- entre otros muchos similares y los comentarios degradantes que le profería frente a su entorno de trabajo.

Los primeros abusos sexuales, cometidos en Puerto Madero -por eso se lo condenó en la justicia nacional de CABA- sucedieron cuando Alperovich “manda a mudar” a los asesores con que solía compartir el departamento, como Dante Loza y Jorge Gassembauer, que atestiguaron haberlo dejado solo con la víctima: una joven 35 años menor, que en diciembre de 2017 hacía pocos días que la había contratado para que lo asistiera personalmente durante su campaña electoral a gobernador y con la que tenía en vínculo familiar por ser la hija de un primo.

También pesaron los mensajes del entorno más cercano e íntimo de Alperovich que sabían, en mayor o menor medida, que pasaba algo: el rumor general que circulaba mal intencionadamente en el equipo de campaña, y que la defensa pretendió instalar en la opinión pública, era que la víctima había sido la “minita” de Alperovich, en un contexto de notable asimetría de poder en el que decenas de testigos declararon que “a Alperovich nadie le podía decir que no”.

Falsos testimonios

El silencio obediente llevó a que el juez ordene investigar por falso testimonio durante el juicio a tres personas de confianza de Alperovich: Víctor Hugo De Cataldo, empresario de transporte y pareja de Sara Alperovich, hija del acusado; David Cayata, ex policía, ex custodio y chofer de Alperovich; y Manuel Frías, cocinero personal. Todos negaron ante el Tribunal haber visto o sabido del padecimiento de la denunciante. Sin embargo, constan pruebas de conversaciones por chat en las que intercambian sobre el malestar de la joven o la vieron minutos después de que sufriera un episodio de abuso. Hoy el Tribunal dispuso que se los investigue a los tres y a dos peritos psicólogas de parte de Alperovich por su desempeño profesional.

Garrido en vez de Cúneo

La defensa de Alperovich, a cargo de Augusto Garrido -que tomó el caso cuando Mariano Cúneo Libarona asumió como ministro de Justicia- intentó sostenerse en el poco vínculo familiar que tenían y argumentar que el proceso fue “una causa armada para los titulares de los diarios”, como dijo el condenado la última vez que se defendió ante el Tribunal. “Tenemos la excusa pueril del complot, un descargo en sí mismo inconsistente, plagado de contradicciones internas, inverosímil y reñido con toda la prueba reunida. A excepción de sus familiares, que poco saben de los hechos, de tres personas que se prestaron a mentir y pretenden relativizar sus propios mensajes escritos, y de dos psicólogas inescrupulosas que se prestaron a copiar y pegar, sin disimulo, el descargo del propio imputado. La conclusión es sencilla, Alperovich es culpable de todos los hechos por los cuales ha sido acusado”, enfatizó el abogado querellante Pablo Rovatti.

Durante el juicio se cayó de madura la versión de una campaña sucia orquestada en su contra para desprestigiar su candidatura, en la que F. habría sido usada por su ex pareja, David Mizrahi, aliado político del ex gobernador de Tucumán Juan Manzur y opositor de Alperovich. La denuncia se hizo a fines de noviembre de 2019 cuando la derrota electoral del condenado ya era un hecho aplastante: en octubre la fórmula de Alperovich quedó en cuarto lugar. Incluso, los abogados de F. explicaron durante el juicio que la joven renunció a su trabajo con él en mayo de ese año y era consciente que podría perjudicar la campaña -pero sobre todo a ella – denunciar por abuso sexual a uno de los hombres más poderosos de Tucumán, antes de las elecciones en las que buscaba un cuarto mandato como gobernador de la provincia.

F. pudo juntar fuerzas para decir “basta” y tomar distancia de su abusador, un político con impunidad, al que nunca nadie le puso un freno pese a saber cómo era su conducta con las mujeres. Hasta hoy: José Alperovich encontró un límite en la Justicia y deberá cumplir 16 años de prisión.

#NiUnaMás

Condenan a Juan Darthés a 6 años de prisión por el abuso sexual a Thelma Fardin

Seis años luego de iniciada la denuncia y luego de un reciente fallo adverso, la justicia brasilera condenó hoy a Juan Darthés por el abuso sexual a la actriz Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años y él, 45. Darthés había logrado eludir a la justicia mudándose a ese país pero, gracias a la lucha de la víctima, del apoyo de organizaciones como Actrices Argentinas y Amnistía Internacional, y a la colaboración entre fiscalías de Nicaragua (país donde ocurrió el abuso), Argentina y Brasil, finalmente fue condenado. Si la sentencia queda firme, deberá pasar 6 años de prisión, pudiendo salir a trabajar. “Al fin la justicia escucha mi palabra, me cree, y creyéndome a mi le cree a muchas otras”, dijo la actriz hoy en una conferencia de prensa, acompañada por sus abogados que consideraron al fallo como “histórico” tanto respecto a la cooperación judicial internacional como por la escasa cantidad de denuncias por delitos sexuales que llega a sentencia condenatoria (en Argentina, solo el 15,5%; en Brasil, el 1%). La palabra de la víctima y el elemento probatorio consistente, las claves de la sentencia. El caso de Fardin motorizó en su momento (2018) que miles de mujeres se animaran a denunciar casos de abuso y acoso sexual a la línea contra el abuso de las infancias. “¿A dónde van a llamar hoy las personas que están sufriendo violencia?”, se preguntó hoy Thelma ante el desmantelamiento de todas las líneas de atención del Estado en relación a violencias. Crónica del largo camino hacia la justicia.

Por Anabella Arrascaeta

La justicia de Brasil condenó hoy al actor Juan Darthes a seis años de prisión por el abuso sexual a Thelma Fardin ocurrido en Nicaragua en 2009, durante la gira que realizaba el elenco de la tira televisiva “Patito feo”: ella tenía 16 años y él, 45.

“Al fin la justicia escucha mi palabra, me cree, y creyéndome a mi le cree a muchas otras”, dijo la actriz en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por Carla Andrade Junqueira, su abogada ante la justicia brasileña; Martín Arias Duval, su abogado en Argentina; y Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

La sentencia llegó seis años luego de iniciada la denuncia y catorce años después de que sucedieron los hechos. Durante la conferencia, que se realizó para visibilizar la nueva sentencia, Thelma hizo hincapié en que nunca buscó venganza sino reparación. “Tiene que ser una esperanza de que hay una posibilidad de reparación en la justicia – dijo- y que hay una posibilidad de reparación que nos involucra a todos en la sociedad, que es la que tenemos que seguir construyendo con empatía”.

El largo camino hacia la justicia

En 2018, Thelma se acercó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Ciudad de Buenos Aires, para realizar la denuncia por el abuso. La respuesta fue que tenía que denunciar el caso en Nicaragua, donde habían sucedido los hechos. Hasta allí fue: el 4 de diciembre de 2018 en Managua se presentó ante la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal y denunció por “abuso sexual agravado” a Darthés.

La noche que Thelma hizo pública su denuncia, las llamadas a la línea contra el abuso sexual en infancias aumentaron 1200%. “¿A dónde van a llamar hoy las personas que están sufriendo violencia?”, se preguntó hoy Thelma en un claro panorama de desmantelamiento de todas las líneas de atención del Estado en relación a violencias.

Ese mismo diciembre Darthes viajó a Brasil, país del que es ciudadano y que le permitía eludir la justicia nicaraguense para ser juzgado ahí. Recién en 2020 el Ministerio Público Fiscal de Brasil inició la investigación incorporando las pruebas con las que contaba la justicia en Nicaragua y las evidencias que había recolectado la Unidad especializada en Violencia de de Violencia contra las Mujeres (UFEM) en Argentina.

Fue recién en abril de 2021 que el Ministerio Público Fiscal de Brasil acusó formalmente a Juan Darthés por “estupro agravado”, delito acá conocido como violación. En mayo de 2023 Darthes fue absuelto por un tribunal de primera instancia pero la justicia brasileña revocó el fallo de primera instancia y, hoy, el Tribunal Regional Federal de San Pablo dictaminó mayoritariamente por 2 a 1 declararlo culpable de violación. Esta nueva condena da vuelta aquella primera sentencia y obliga a Darthés a seis años de prisión. La condena se dará en “régimen abierto” por lo que podrá salir a trabajar, pero deberá volver a la cárcel todas las noches. “La prisión no será efectiva hasta que no quede firme la sentencia”, aclaró el abogado Duvan.

La condena

“La justicia valoró la palabra de la víctima y entendió, justamente, que en este tipo de delitos su principal prueba es su voz, por lo que el respeto a sus tiempos y la credibilidad en su palabra son esenciales”, dijo Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. Además detalló que los jueces en esta oportunidad centraron su análisis en el acusado: en su rol de adulto y en su rol de poder, a contramano de lo que suele hacer la justicia que hace foco en quienes denuncian. En esa línea García Rey dio algunos ejemplos de lo que fue el proceso: Thelma tuvo que pasar por nueve pericias en los distintos países y declaró tres veces; al contrario de Darthes, quien declaró una sola vez y no respondió preguntas. En el actual contexto, desde Amnistía remarcaron que el fallo es “una luz para las mujeres y niñas en la región”.

Por su parte, el abogado Martín Arias Duval definió al fallo como “esperanzador”. Dijo: “Estamos acostumbrados a ver casos de cooperacion internacional en casos de narcocriminalidad y es inédito que tres Ministerios Públicos Fiscales hayan colaborado recíprocamente para llevar a juicio un caso como el de Thelma”, remarcó en relación a la investigación conjunta en una denuncia por abuso sexual. Es una práctica que deseamos que se repita”.

Duval aclaró que en estos delitos “son pocas las sentencias definitivas a las que se llegan”. Los datos le dan la razón: en Argentina, según datos de la UFEM, solo el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias. Este patrón se reitera en otros países de la región, por ejemplo en Brasil, donde Darthes fue condenado, la tasa de condena por violación sexual es solo del 1%. Duval: “Afortunadamente se empiezan a romper estereotipos y prácticas que tienen que ver con un modo de pensamiento que no hacen más que revictimizar una y otra vez a las víctimas”.

Por su parte la abogada Carla Andrade Junqueira, quien representó a Thelma en Brasil, remarcó estar “orgullosa de la justicia que hizo el tribunal al valorar la prueba con todas las convenciones de derechos humanos, de derechos de las mujeres, y de los niños”.

Además, la letrada dejó en claro el importante precedente que deja este caso: “En caso de abuso sexual la palabra de la victima tiene especial importancia, principalmente cuando es consistente con el resto del conjunto probatorio. Eso entendió la justicia: teníamos un robusto conjunto probatorio consistente, que no deja duda sobre la materialidad y autoría del crimen, y cualquier exigencia distinta a esto en casos de abuso sexual es violar las convenciones internacionales en derechos de mujeres y niños”.

Revista MuHace 3 semanas

Revista MuHace 3 semanasMu 194: No podrán

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasTerrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

#NiUnaMásHace 3 semanas

#NiUnaMásHace 3 semanasEl fin de la cultura del acoso

ActualidadHace 5 días

ActualidadHace 5 díasLa censura avanza: el INTA prohíbe las palabras ag̶r̶o̶e̶c̶o̶l̶o̶g̶í̶a̶, b̶i̶o̶d̶i̶v̶e̶r̶s̶i̶d̶a̶d̶, g̶é̶n̶e̶r̶o̶ y c̶a̶m̶b̶i̶o̶ c̶l̶i̶m̶á̶t̶i̶c̶o̶

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasMaría Galindo sobre Bolivia: un golpe a la sociedad y la comparación con Argentina

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasPacto de mayo, y el día de la dependencia

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasUn mes después de la represión por la Ley Bases: dos nuevos liberados, y dos que siguen en prisión

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasTélam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia