Nota

El futuro y una duda en el Día de la Tierra: ¿qué es lo que hace que la vida sea vivible? Reflexiones de Judith Butler

El medio ambiente, el cambio climático, los temas existenciales individuales, la diferencia entre mundo y Tierra, las condiciones para la vida. La diferencia entre quienes plantean la economía o la salud como disyuntivas. Los miedos, el trabajo y la convivencia, como claves para comprender un mundo de la pos pandemia, según la filósofa norteamericana Judith Butler. La charla que brindó ante la Universidad Nacional de México tiene un año y medio, y absoluta actualidad. Por eso la recordamos hoy, a raíz del Día Internacional de la Tierra, en el que se convoca a una marcha mundial por el Clima.

Las preguntas fueron el disparador de la intervención de Butler: ¿Qué significa pensar en un mundo habitable? ¿Y qué es lo que permite vivir una vida vivible? Brindó ideas e intuiciones sobre el presente, el planeta y las personas que habitamos en él en lo que llamó un “capitalismo pandémico”. Butler no prevee demasiadas utopías, ni tampoco se resigna a las distopías El trasfondo de su pensamiento: cómo crear un mundo en el que la colaboración mundial pueda sobreponerse a los nacionalismos y a los intereses de mercado.

¿Qué constituye un mundo habitable? ¿Qué significa vivir una vida vivible?

Son dos preguntas diferentes. La primera afirma la prioridad del mundo y se pregunta cómo debe ser y cómo deben habitarlo los seres humanos y no humanos.

La segunda establece una distinción entre vidas vivibles e invivibles.

Cuando hablamos del mundo hablamos de habitar. No sería así si habláramos de la Tierra. No quedan muchos lugares de la Tierra en los que no van los seres humanos, pero el mundo es siempre un espacio habitado. Un tiempo habitado.

En cierto sentido un mundo son las coordenadas espacio-temporales en que se vive una vida.

Un mundo inhabitable significa que la destrucción triunfó. Si una vida es invivible es porque se destruyeron las condiciones que la hacían vivible.

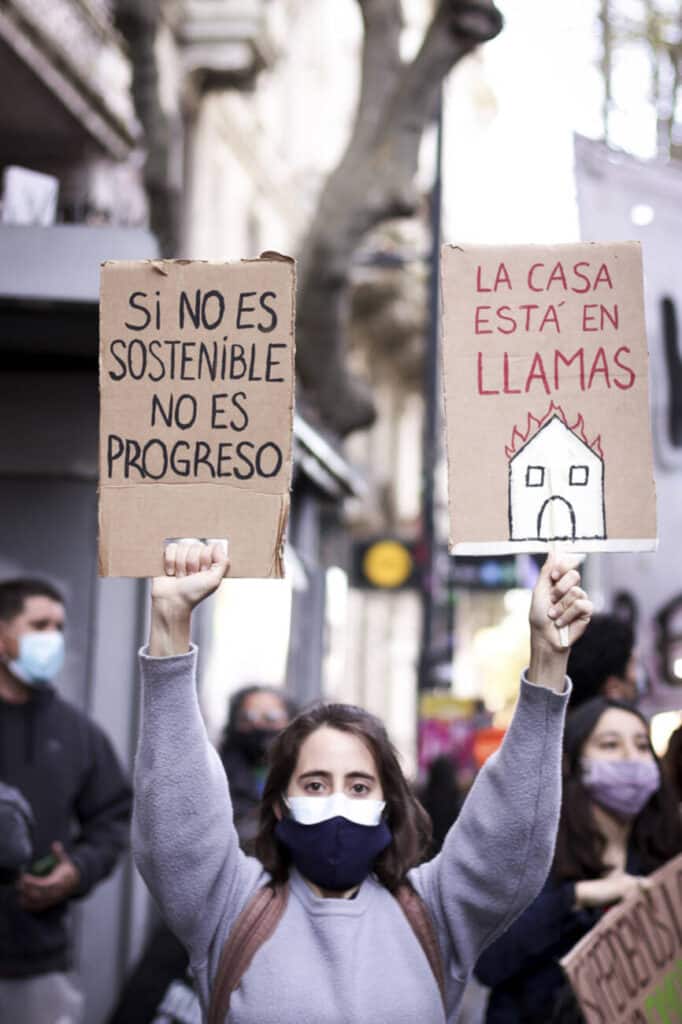

La destrucción de la Tierra como consecuencia del cambio climático vuelve inhabitable al mundo. Y nos recuerda la necesidad de ponerle límites éticos a nuestro habitar. Los seres humanos tenemos maneras mejores y peores de habitar el mundo. Y a veces el mundo solo puede sobrevivir si se limita el alcance del habitar humano.

En condiciones de cambio climático imponer esas condiciones a los humanos sienta las bases de un mundo habitable. Una vida no es vivible si el mundo es inhabitable. Habitar un mundo es parte de lo que hace que una vida sea vivible. Si los humanos habitamos la Tierra sin ningún cuidado por la biodiversidad, sin detener el cambio climático, sin limitar las emisiones de carbono, estamos produciendo un mundo inhabitable.

El mundo, la Tierra y los viajes

Puede ser que el mundo y la Tierra no sean la misma cosa. Pero si destruimos la Tierra, también destruimos nuestros mundos. Y si vivimos vidas humanas sin ningún límite a nuestra libertad, entonces disfrutamos de esa libertad a expensas de una vida vivible. Y así nosotros hacemos invivibles nuestras propias vidas en nombre de la libertad.

O, más bien, volvemos inhabitable nuestro mundo e invivibles nuestras vidas en nombre de una libertad individual que se valora a sí misma por encima de cualquier otro valor y eso se vuelve un instrumento para la destrucción de los lazos sociales y de los mundos vivibles.

Sin entrar en la cuestión sobre si la pandemia es una consecuencia directa o indirecta del cambio climático, creo que es importante centrar la atención en el hecho de que estamos viviendo una pandemia mundial en condiciones de cambio climático. Y eso significa que nuestra relación con el aire, el agua, la alimentación y el resguardo que brinda el medio ambiente, que ya estaba afectada en un contexto de cambio climático, se vuelve todavía más problemática en medio de una pandemia. Son dos problemas diferentes, pero se sobredeterminan y condensan en este presente pandémico.

Por un lado, la interrupción de los viajes y la actividad económica permite que el mar y el aire se recuperen de la prolongada contaminación provocada por las toxinas ambientales.

Hemos visto un indicio de lo que podría ser esa recuperación o reparación ambiental pero por otro lado, no tenemos ninguna garantía de que no se trate de algo más que de un momento apenas pasajero.

Después de todo, los viajes y la producción no se detuvieron por causa de una preocupación por el medio ambiente. No, la causa fue el miedo de que los seres humanos pudiesen contraer el virus en los aviones o en sus lugares de trabajo. O sea que las razones fueron fundamentalmente humanas. No ha existido una discusión sobre el antropoceno. Pero sin embargo, la pandemia demuestra cómo se podría recuperar el mundo natural si se restringiera la producción, si se redujeran los viajes. Y si disminuyeran las emisiones y la huella de carbono.

Mis palabras les llegan en una grabación porque no puedo viajar personalmente hasta la ciudad de México. Pero tal vez esta experiencia me haga tener conciencia de que si viajo menos el mundo natural podría tener mayores posibilidades de recuperarse. No lo digo solo por mmi, sino por cualquiera que de por sentado viajar, que no puede vivir sin viajar, o que crea eso.

La vida soportable

Si la lección indirecta que nos enseña la pandemia es que toda las personas tenemos que reducir nuestra huella de carbono, eso significa que en el mundo pos pandemia deberemos calcular las huellas de carbono para garantizar un mundo habitable, para nosotrxs y para lxs otrxs tanto en el presente como en el futuro para hacer habitable al mundo.

Por supuesto, la pregunta acerca de una vida vivible, parece ser, realmente, una cuestión mucho más subjetiva.

Podríamos preguntarnos: ¿qué hace vivible mi vida?

¿Cuáles son las condiciones necesarias para que yo pueda vivir una vida vivible?

Decir que una vida es vivible equivale a decir que yo pueda vivirla y otrx presumiblemente también. Que mi vida, entendida como una vida humana, puede vivir en ciertas condiciones y que eso es válido también para otras vidas. Y que las restricciones que afectan mi vida no me resultan tan insoportables como para hacerme dudar del hecho de segur viviendo.

Por supuesto, los seres humanos viven de maneras distintas los límites de lo vivible. Y si determinadas restricciones son vivibles o no, depende del modo en que cada quien determine lo que necesita para vivir. Finalmente, lo vivible es un requisito muy modesto. No nos preguntamos por ejemplo ¿qué me haría feliz? Ni tampoco: ¿qué vida podría satisfacer de manera más clara mis deseos?

Lo que buscamos más bien de vivir de manera tal que la vida siga siendo soportable.

En otras palabras, se trata de buscar las condiciones para que la vida pueda mantenerse y continuar.

Otra manera de decir esto sería: ¿cuáles son las condiciones de vida que hacen posible el deseo de vivir, de continuar viviendo?

Como sabemos de manera indudable que en ciertas condiciones restrictivas, encarcelamiento, ocupación, tortura, destierro, podríamos preguntarnos si en esas condiciones vale la pena vivir. En algunos casos llega a extinguirse incluso el deseo de vivir, y la gente se quita la vida o se entrega a la muerte.

La pandemia nos plantea esta pregunta de una manera diferente. Porque las restricciones con las que se me pide que viva no tienen como fin proteger solamente mi vida sino también las vidas de otras personas. Las restricciones me impiden actuar de determinadas formas, pero también implican una mirada sobre el mundo que se me pide que acepte.

“Me piden que no me muera”

Si pudieran decirlo, me pedirían que entendiera que esta vida que vivo está sujeta a otras vidas. Y que ese estar sujetxs lxs unxs a lxs otrxs es un aspecto constitutivo de quién soy yo. En otras palabras: no puedo viajar a la ciudad de México por las restricciones que buscan protegerme de un virus que podría quitarme la vida. Pero también para impedirme que transmita un virus que no sé si tengo, pero que podría cobrarse otras vidas.

En otras palabras, me piden que no muera, y que no ponga a otrxs en situación de riesgo, enfermedad o muerte. Y yo tengo que decidir si acepto o no ese pedido. Para entender las dos partes de ese pedido tengo que verme a mí misma como alguien capaz de contagiar el virus, pero también como alguien que puede infectarse con el virus. Soy al mismo tiempo potente y vulnerable, poderoso y expuesto. Capaz de provocar daño, pero también de sufrirlo. No se puede escapar a esa polaridad. Parecería que lo que me sujeta a lxs demás es la posibilidad de causar o sufrir daño, y tanto mi vida como la suya dependen de reconocer hasta qué punto nuestras vidas dependen de cómo actúe cada quien. Tal vez esté acostumbrada a actuar por mi cuenta y a decidir si tomar en consideración a otras personas, y de qué forma.

Pero de acuerdo al paradigma que hoy les estoy proponiendo yo ya estoy en relación con ustedes, y ustedes ya están en relación conmigo. Antes de que ninguno de nosotrxs se ponga a debatir cuál es la mejor forma de relacionarse con lxs demás. Compartimos el mismo aire, las mismas superficies, nos rozamos unxs con otrxs. Somos desconocidxs cerca unxs de otrxs en un avión, y el paquete que envuelvo tal vez tenga que abrirlo unx de ustedes.

Actuamos como si nuestras vidas por separado fueran lo prioritario, y luego hubiera que decidir la organización de la sociedad. Esa es una idea liberal que está muy arraigada en la filosofía moral.

La respiración compartida

Pero ¿cuándo y cómo se convirtió en algo posible imaginar la propia vida por separado? ¿Cuáles fueron las condiciones le dieron vida a esa forma de imaginar? La cuestión de la comida, el sueño y el abrigo nunca se pudieron separar de la cuestión de mi vida, de cuán vivible es. Y el acceso por mínimo que sea a esas cosas es condición necesaria para que pueda imaginarme a mí misma por separado. Esa dependencia tuvo que ser dejada de lado, o totalmente negada, para que yo pudiera decidir que soy un individuo singular, separado de las demás personas. Y sin embargo toda individuación se ve amenazada por esa dependencia que la persona se imagina como si pudiera ser superada.

La pandemia nos trae eso también. ¿Cómo vivir sin tocar o que nos toquen? ¿Sin la respiración compartida? ¿Eso sería vivible? Si desde el comienzo de la vida solo puedo decir ambiguamente que esa es “mi” vida, entonces la interdependencia social también entra en juego antes que cualquier deliberación sobre la conducta moral

Las siguientes preguntas como ¿qué debería hacer? ¿Cómo vivo esta vida? Presuponen un “yo” y una “vida” que se plantean esas cuestiones por y para sí mismos.

Pero si el “yo” está siempre poblado y la vida es siempre compartida, ¿cómo cambian estas preguntas morales? De todos modos es difícil desechar la idea de una vida individual y finita. Después de todo, lo que hace que una vida sea vivible parece ser una cuestión personal, algo concerniente a esa vida y no a otra. Y sin embargo cuando pregunto qué hace que una vida sea vivible estoy sugiriendo que hay condiciones compartidas que hacen vivibles las vidas humanas. En ese caso, al menos parte de lo que hace posible mi propia vida hace también vivible otra. Y no puedo disociar totalmente la cuestión de mi propio bienestar, del bienestar de otras personas.

¿De quién es mi vida?

Si la pandemia nos enseña una importante lección, de índole ética y social, al parecer es ésta. “¿Qué hace que una vida sea vivible?” es una pregunta que suele plantear un organismo público o un gobierno; es una cuestión que muestra de manera implícita que la vida que vivimos nunca es exclusivamente nuestra, que las condiciones de una vida vivible tienen que estar garantizadas y no solo para mí. Esas condiciones no pueden entenderse, por ejemplo, en términos de vida privada. El «yo» que soy es en cierta forma un «nosotros», aunque una serie de tensiones suele definir la relación entre estos dos sentidos de la propia vida.

Si esta vida es mi vida, pero la vida nunca es por completo mía; si la vida es el nombre que recibe una condición y un recorrido que se comparten, entonces la vida es el lugar donde dejo de lado mi egocentrismo.

De hecho, la frase «mi vida» suele apuntar en dos direcciones a la vez: esta vida, singular, irremplazable; esta vida, compartida y humana, compartida también con vidas animales, con varios sistemas, y redes vitales.

No quisiera decir en modo alguno que la pandemia es buena porque nos enseña cosas que tenemos que aprender. Más bien estoy diciendo que la circulación del virus pone de manifiesto ciertas condiciones de la vida, y que ahora tenemos la oportunidad de entender nuestras relaciones con la Tierra y con las demás personas de maneras más solidarias, de vernos a nosotrxs mismxs menos como identidades aisladas y movidas por el interés, que como seres que estén sujetxs lxs unxs a les otrxs de maneras complejas en un mundo lleno de dificultades. Que en efecto vayamos a aprovechar esa oportunidad, es cosa discutible.

Ni utopías ni distopías

Personalmente, no creo que la pandemia abra las puertas de un futuro utópico.

Tampoco me parece inevitable que el desenlace sea una distopía.

Lo que sí creo, es que los términos del conflicto se agudizan, y que debería surgir un acuerdo colectivo renovado con la igualdad social y económica, debería ocurrir eso a partir de estas nuevas revelaciones sobre la forma en que estamos sujetxs lxs unxs a les otrxs.

Como sabemos, la pandemia tiene lugar en un contexto de cambio climático y destrucción medioambiental. Pero también tiene lugar en el contexto de un capitalismo que sigue considerando desechables las vidas de lxs trabajadores. Algunxs de nosotrxs contamos con seguro de salud y medidas de seguridad en nuestros lugares de trabajo, pero la gran mayoría de la gente no tiene cobertura médica, y los intentos para garantizarla con demasiada frecuencia caen en el vacío. Así que cuando en los Estados Unidos nos preguntamos cuáles son las vidas más amenazadas por la pandemia, resultan ser lxs pobres, la comunidad negra, les migrantes recientes, la población de las cárceles, y les ancianxs.

A medida que abran los comercios y la industria vuelva a ponerse en marcha, no habrá manera de proteger del virus a tanta cantidad de trabajadorxs. Y en el caso de aquellas poblaciones que nunca habían tenido acceso a un seguro de salud, o que ya se encontraban en una situación mucho menos privilegiada a causa del racismo, ciertas afecciones que de otra manera podrían recibir tratamiento se convierten en «enfermedades preexistentes», volviendo a estas personas aún más vulnerables.

Economía vs. Población

Quienes creen que la «salud de la economía» es más importante que la «salud de la población» siguen una receta que afirma que el lucro y la riqueza son, a fin de cuentas, más importantes que la vida humana. Quienes calculan los riesgos, que saben que alguna gente va a tener que morirse, concluyen de manera implícita o explícita que habrá que sacrificar vidas humanas en aras de la economía. Podría decirse que las fábricas y los lugares de trabajo tienen que seguir abiertos por el bien de las clases trabajadoras pobres.

Pero si justamente las vidas de esas personas son las que se van a sacrificar en sus lugares de trabajo, donde la tasa de contagio es la más alta, entonces estamos ante una versión remozada de la antigua formulación de Marx. Abrimos la economía, o nos resistimos a cerrarla, con el pretexto de ayudar a la gente pobre, pero a la vez las vidas de esas personas son las que se consideran desechables; y sus trabajos, reemplazables.

La clave del deseo

En otras palabras, según las condiciones de la pandemia, lxs trabajadorxs van a trabajar para poder vivir, pero el trabajo es precisamente lo que precipita su muerte.

Así, se descubre desechable y reemplazable, puesto que la salud de la economía resulta más importante que la suya. De esta manera, la vieja contradicción inherente al capitalismo asume una nueva forma en condiciones pandémicas o lo que podríamos llamar «capitalismo pandémico».

Y ahora tenemos que preguntarnos si queremos un mundo de esas características. Un mundo que hace una distinción entre qué vidas deben salvarse y cuáles no: preguntarnos si un mundo así es habitable. ¿Qué vidas se consideran valiosas y cuáles no? Estas preguntas, que podrían parecer abstractas y filosóficas son en la práctica las que surgen del corazón de una emergencia social y pandémica.

Para que el mundo sea habitable no solo tiene que hacer posible las condiciones de vida sino también el deseo de vivirla. Porque ¿quién querría vivir en un mundo que desprecia la vida, o la considera desechable? Querer vivir en un mundo habitable significa participar de las luchas contra las condiciones que buscan la muerte de unx mismo. No podemos lograrlo por separado. Solo podremos lograrlo si colaboramos para crear nuevas condiciones para vivir y desear.

Y para que una vida sea vivible tiene que ser una vida hecha cuerpo, que pueda habitar espacios que busquen promover y posibilitar esa vid. No su enfermedad o su muerte. Y entre esos lugares se encuentran la casa, los lugares en los que encontramos abrigo y protección, el trabajo, la tienda, la calle, el campo, la plaza pública.

Vivir y dejar morir

A medida que se nos informa del progreso de las vacunas y los antivirales, el mercado se frota las manos apostando por el futuro de tal o cual industria farmacéutica. Si aparece una vacuna, el tema es quién la va a poder obtener primero y cuánto va a costar. ¿Se la va a distribuir gratuitamente sin fines de lucro? ¿Serán las personas que más las necesitan la primeras en acceder a ella?

La cuestión de la desigualdad se agrega a la de la distribución de la riqueza y veremos si la colaboración mundial logra imponerse al nacionalismo y a los intereses del mercado.

Debamos luchar por un mundo que defienda el derecho a la salud de las personas desconocidas al otro lado del planeta con el mismo fervor con el que defendemos el derecho de nuestro vecino o de nuestrx amante.

Esto puede parecer poco razonable pero tal vez haya llegado el momento de deshacernos del prejuicio local y nacionalista que moldea nuestra idea de lo que es razonable.

Hace poco Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró: “Nadie puede aceptar un mundo en el que se proteja a algunas personas mientras que a otras no”.

Reclamaba el fin del nacionalismo y de la racionalidad del mercado que calcula qué vidas vale más salvar que otras. Si nos negamos a esa disyuntiva nos comprometemos con formas de colaboración y ayuda mundial que buscan garantizar el acceso igualitario a la salud: a una vida vivible.

No he respondido a la pregunta sobre qué hace vivible una vida, o habitable un mundo. Pero los mundos de la vida en los que vivamos no deben limitarse a promover nuestras propias vidas, sino también garantizar las condiciones vitales para todas las criaturas cuyo deseo de vivir debe satisfacerse por igual. Negarse a aceptar esa opción –quién va a vivir y quién tiene que morir- significa confrontar al mercado y sus cálculos, que son los que nos ponen ante esa disyuntiva.

Por el momento esa interdependencia en la que vivimos puede parecer mortífera, pero al fin es la posibilidad que tenemos de alcanzar la igualdad, de construir y sostener un mundo vivible.

(La conferencia puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=4qhh0SAcqtc)

Nota

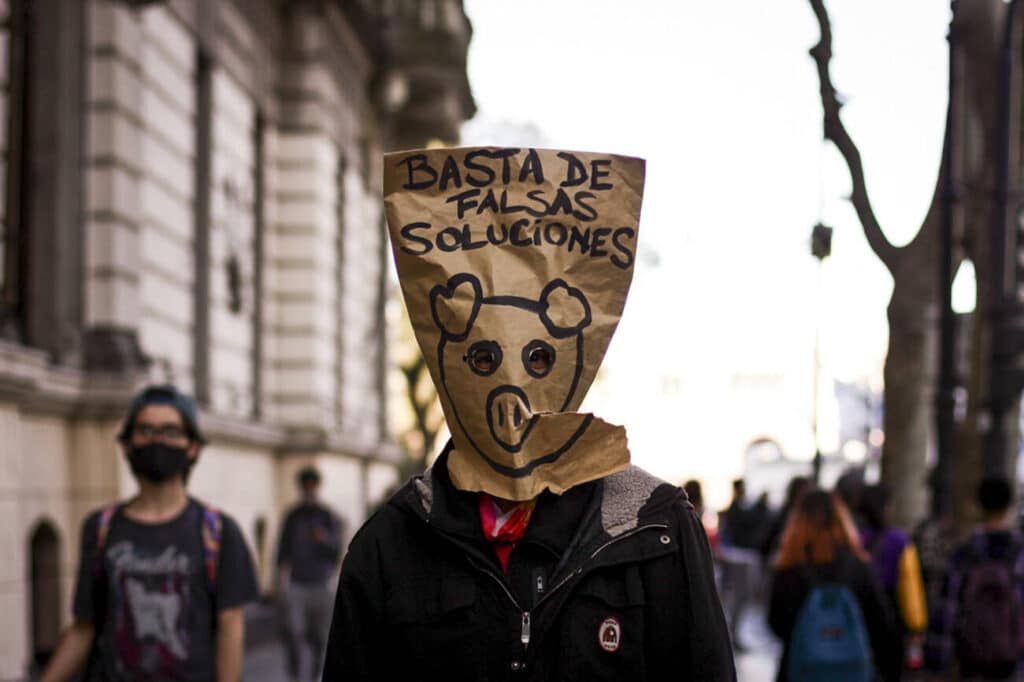

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

Nota

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

- ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.

- SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.

- Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.

- ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.

- ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

- Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.

- Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.

- Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.

Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Revista MuHace 3 semanas

Revista MuHace 3 semanasMu 194: No podrán

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasTerrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

#NiUnaMásHace 3 semanas

#NiUnaMásHace 3 semanasEl fin de la cultura del acoso

ActualidadHace 5 días

ActualidadHace 5 díasLa censura avanza: el INTA prohíbe las palabras ag̶r̶o̶e̶c̶o̶l̶o̶g̶í̶a̶, b̶i̶o̶d̶i̶v̶e̶r̶s̶i̶d̶a̶d̶, g̶é̶n̶e̶r̶o̶ y c̶a̶m̶b̶i̶o̶ c̶l̶i̶m̶á̶t̶i̶c̶o̶

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasMaría Galindo sobre Bolivia: un golpe a la sociedad y la comparación con Argentina

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasPacto de mayo, y el día de la dependencia

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasUn mes después de la represión por la Ley Bases: dos nuevos liberados, y dos que siguen en prisión

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasTélam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia