Nota

Del puestero a Benetton: el rol de la corporación en la trama de la desaparición de Santiago Maldonado

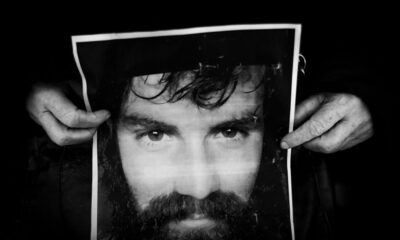

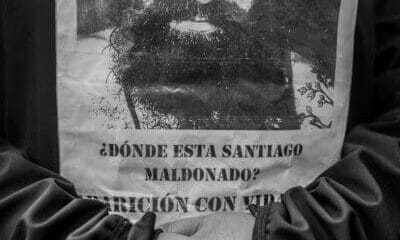

El juzgado federal de Esquel comunicó de forma oficial que la sangre del apuñalado por el puestero de Benetton no pertenece a Santiago Maldonado. Se cae así la principal hipótesis sostenida por el gobierno y el foco vuelve donde nunca tendría que haber dejado de estar: el lugar de los hechos. En esa trama, la corporación Benetton aparece en el centro. La comisaría que montó el Estado para proteger sus intereses. El caso que se convierte en un antecedente para comprender la represión desatada en el Pu Lof de Cushamen. Las versiones e indicios que señalan que Benetton financia los operativos de las fuerzas de seguridad estatales. Más datos y testimonios que reconstruyen qué pasó el día que Santiago desapareció.

“Nosotros ya sabíamos que no era de Santiago. Esto era solo para desviar el foco. Poco a poco se van cayendo todas estas hipótesis de mierda. Lo concreto es que Santiago está desaparecido. ¿Ahora que van a decir los medios?”, dice a lavaca Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado, minutos después de que el Juzgado Federal de Esquel comunicara de forma oficial que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA confirmó que la sangre de la persona herida por un puestero de Benetton el 21 de julio en Epuyén no es la de Santiago Maldonado. Así se desmoronó la principal hipótesis del Gobierno nacional.

Lavaca había reconstruido en exclusiva cuatro testimonios que desmentían esa hipótesis: son tres personas que vieron a Santiago en dos eventos distintos el 27 y el 29 de julio en El Bolsón, y otra que contó que llevó al joven hasta la Pu Lof de Cushamen en la mañana del 31 de julio. El Gobierno mantuvo la versión del puestero hasta que la Justicia se expidiera. Y la Justicia se expidió.

El comunicado completo:

- “El Juzgado Federal de Esquel comunica que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires informó -en el día de la fecha- que el perfil genético de la persona que habría sido herida el 21 de julio de este año durante el ataque sufrido por Evaristo Jones en cercanías de Epuyen en la provincia del Chubut no tiene coincidencia con el perfil genético de un hijo biológico de Enrique Aníbal Maldonado y Stella Maris Peloso. El estudio fue requerido en el marco del Expte. nº FCR 8233/2017 ´MALDONADO SANTIAGO ANDRÉS S/HABEAS CORPUS´.

- Asimismo, se comunica que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas continúa realizando los análisis y cotejos solicitados respecto de todas las muestras biológicas encontradas en los vehículos de Gendarmería Nacional Argentina involucrados en el procedimiento del 1 de agosto de este año, en las tres prendas que pertenecerían a Santiago Maldonado y en la vivienda en la que residió en la ciudad de El Bolsón de la provincia de Río Negro”.

La confirmación oficial devuelve la atención a la principal hipótesis denunciada desde el 1 de agosto por la familia, la comunidad mapuche, los organismos de derechos humanos y la Defensoría Federal de Esquel: Santiago es víctima de una desaparición forzada de persona.

Y en la trama de su desaparición no tiene un rol el puestero, pero sí Benetton.

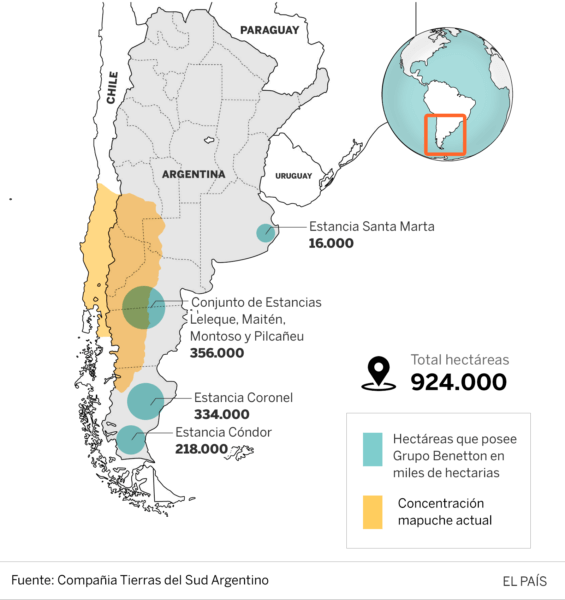

Este mapa sobre las tierras que posee la corporación Benetton en Argentina fue realizado por el diario El País de España en un completo informe sobre la represión al pueblo mapuche en Argentina. Se puede leer acá: https://elpais.com/especiales/2017/represion-mapuches-argentina/

El rol de Benetton

Sergio Nahuelquir es uno de los werken (voceros) de la Pu Lof. Se presenta así: “Mi nombre es Sergio Nahuelquir, soy tataranieto de Ñancuche Nahuelquir, uno de los primeros que llegó a Cushamen. Bisnieto de Gregorio Nahuelquir, nieto de Ludovico, uno de los últimos lonkos que existió en la zona. Hijo de Florentino y padre de Lautaro”. Su presentación no es al azar: su historia está vinculada a Cushamen: “Nací a la orilla del camino que va desde El Maitén a Cushamen, ahí pasa por el Río Pichico. En ese lugar nací yo, a dos kilómetros de la Redonda, a 5 km de la escuela 69, donde trabajo Trinidad Huala, la abuela de Facundo (Jones Huala, el lonko preso de forma ilegal desde el 27 de junio). Ellos vivieron allí cerca de mina de Indio. Casi la mayoría de los que estamos haciendo la recuperación somos de alguna u otra manera de Cushamen: nietos, hijos. No somos de ningún otro lado”.

Desde esa historia, habla de Benetton.

Dice: “La compañía siempre existió. Mi papá trabajaba ahí mientras era la compañía inglesa. Amansaba burros. En ese tiempo había mula y después, al tiempo, se fue para Santa Cruz a seguir amansando allá. Nos fuimos en el año 80 por una realidad: en Cushamen no era posible la vida. Nos teníamos que ir porque nos íbamos a morir de hambre. Y así fueron la mayoría de las historias, que tenían que salir de Cushamen. Y yo tenía que volver alguna vez. Sabemos que la compañía inglesa en ese entonces y ahora Benetton es un aparato opresor de todo lo que es la zona. Ha funcionado siempre así. La gente trabaja sumisamente en lo que es Leleque. Todo el empresariado que ha venido siempre han oprimido al pueblo. Te dan permiso para que saques leña, pero no más de lo necesario. Te dan permiso para usar caballos, pero solo uno. Y así el poder fue aumentando hasta la complicidad: ahora podemos ver el ejemplo claro del intendente del Maiten, al que queremos denunciar porque ha discriminado la Pu Lof, pero quien se vale de lo que es la compañía para pagar los salarios sociales complementarios. También para hacer sus gestiones políticas: al deber favores, debe poner todo el pueblo en contra de la recuperación porque, sino, no está cumpliendo con su trabajo. También sabemos que El Maitén tiene muchas donaciones: Benetton sostiene económicamente a El Maitén. Son relaciones carnales”.

Nahuelquir cuenta que esa relación se vio muy clara en enero cuando la Pu Lof sufrió tres violentas represiones en dos días por parte de Gendarmería, Infantería y policía provincial. “La Gendarmería se alojó en el gimnasio del Maitén que donó Benetton. La compañía también proveyó el catering y la comida: estuvieron allí cinco días. Fue un gran despliegue, como 200 efectivos alojándose allí. Todo eso lo paga Benetton”. En la descripción del operativo del 10 de enero, el Diario Jornada dice: “En el casco de la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras del Sud Argentino había tranquilidad y cada una o dos horas arribaban autoridades policiales y de Gendarmería a coordinar algunas acciones”. Andrea Millañanco, integrante de la comunidad, cuenta que los allanamientos de enero fueron dirigidos por el propio administrador general de Benetton, Ronald McDonald: “Los caballos secuestrados fueron trasladados en un camión de la compañía”.

Nahuelquir: “Cada vez que se mueven todas esas fuerzas es evidente de dónde viene la parte económica. No hay que ser muy ciego para sacar conclusiones: diez días antes de la represión donde se llevaron a Santiago había habido una gran nevada. Se estuvo por todos lados buscando conseguir medios o helicópteros para subir a las montañas. No se consiguió, pero a los diez días fue la represión y aparecieron helicópteros, drones, de todo. ¿Para qué? Para cazar al mapuche. Allí es algo que sabemos: es la parte en la que Benetton hace su articulación con el Estado”.

-¿Y la cuestión con los puesteros?

-Cuando se entró hace dos años atrás a la recuperación (marzo de 2015), empezaron los incendios de los puestos. ¿Casualidad que sólo sean de Benetton? ¿Con toda la seguridad que tienen? Sucede de forma impune en toda la zona protegido por el gobierno local y los intendentes. Hay declaraciones del Ejecutivo que dice que por qué no toma la gente las manos en el asunto y los lleva a la comisaría. El año pasado, en noviembre, decían: ´Corre peligro en la ruta 40 el turismo de toda la Comarca´. Y son ellos quienes hacen los sabotajes. Además, los propios trabajadores están en situación de precariedad: tienen el fogón, el caballo, el perro y la carne, que deben pagar: Benetton le cobra al puestero la comida del salario. Tampoco se pueden agremiar: ahora deben estar cobrando 6 mil pesos”.

La comisaría Benetton

Daniel Loncon, otro de los voceros, cuenta que la subcomisaría de Leleque tiene más móviles policiales que otras localidades cercanas como Epuyén, Maitén, El Hoyo. Nahuelquir: “Allí antes había una estación de servicio. Hoy es la comisaría de Benetton”. El werken no puede confirmar que dentro de la estancia opere una base informal de Gendarmería, pero afirma: “Lo que sí hay es una relación carnal con la subcomisaría. Inclusive no se sabe si la camioneta blanca que se llevó a Santiago no entró a la estancia. La Justicia nunca dispuso, por un lado, indagar a Gendarmería, y por otro, ordenar el seguimiento de los móviles. Tampoco allanó la subcomisaría”.

Loncon: “Lo que advertimos, puntualmente, es un corrimiento adrede por parte del Estado. Intencional. Había una ruta provincial que conectaba Cushamen con El Maitén pero, como se metía en sus campos, Benetton pidió que se corriera esa ruta: la Provincia tuvo que hacer dos puentes sobre el Río Chubut para que la ruta no pase por su campo. Son cuestiones y pretensiones que este privado tiene y la provincia obedece cabalmente sin chistar. Ese corrimiento estatal no es fortuito: tiene que ver con una intencionalidad para que ese privado ocupe el lugar, por una cuestión filantrópica, pero que compra voluntades. Hoy hay un pueblo como Cushamen que intenta despegarse del proceso de recuperación territorial cercano y es un frente interno que tenemos que resolver como comunidades. El Estado cómplice se corre de su rol para que el privado cumpla así un rol de protectorado. Hasta un fiscal le dijo al propio McDonald que la estancia de Benetton tenía más patrulleros que cualquier otro pueblo. Fue cuando el mayordomo le reclamó seguridad porque estaban incendiando puestos: le dijo que vaya a golpear la puerta a otros poderes porque ellos tienen destinados patrulleros que habían sido sacado de sus pueblos para cuidar sus intereses”.

El suceso que relata Loncón ocurrió en junio del 2016 y puede escucharse a través de un audio que reprodujo el sitio noticiasesquel.com.ar. El fiscal de El Hoyo, Oscar Oro, respondió al pedido de la multinacional de más seguridad: “En la Compañía Tierras del Sud había 20 policías y no sé si 3 o 5 móviles policiales. O sea que en un momento dado, un particular tenía más policías y más móviles que una comisaría. Pero además esos policías que fueron afectados a la Compañía Tierras del Sud fueron sacados de otras comisarías que se quedaban desprovisto de gente. Es como que el Estado sigue mirando para otro lado”.

A los tiros

Celedonio Díaz es músico y escritor de Esquel. Publicó algunos libros referidos a la historia local. Algunos de ellos son utilizados como material universitario y en escuelas públicas, como El desalojo de la tribu Nahuelpán. Díaz dice a lavaca: “La subcomisaría de Leleque surgió con la excusa del abigeato y coincidió con la decisión de pavimentar las rutas de ingreso a El Maitén, haciéndose la traza a pedir de la boca de Benetton, que la hizo pasar frente a la estancia ´La Burrada´, de su propiedad. Desde antes del 2005 y hasta el 2008, el camino de salida de El Maitén a El Bolsón y Bariloche era por la Aldea Buenos Aires Chico, donde vive y reclama derechos la Comunidad del longko Sepúlveda, tiroteado hace unos años por Héctor Guajardo, hermano del ex intendente de El Maitén”.

Guajardo es un estanciero conocido en la zona. Tiene un frigorífico y se dedica a la producción agropecuaria. Los conflictos venían de hace años. En marzo de 2006 se interpuso una demanda civil que denunciaba la construcción de un puesto en tierras de la comunidad Sepúlveda y la introducción de ganado. Hubo medidas cautelares, denuncias penales y un largo proceso judicial. En 2010, al lonko le avisaron que Guajardo había entrado a sus tierras. Ve los rastros de la camioneta, sale a buscarlo a caballo. El empresario lo atacó a balazos. Una fuente de esa causa dice a lavaca “Por poco no le produjo la muerte. Esa causa penal que empezó por tentativa de homicidio terminó con una probation por abuso de armas”.

Noceti y el testigo

Guajardo también aparece vinculado a los hechos del 1 de agosto. Una de las voceras de la Pu Lof, Soraña Maicoño, llegó a la comunidad con otras dos personas a las 9 de la mañana, luego que les informaran el hostigamiento de Gendarmería en el territorio. Su horario de llegada coincide con lo informado por Gendarmería en el expediente: el primer alférez Daniel Gómez dijo que a las 9 de la mañana observó un vehículo color gris que ingresa por un camino al margen de la ruta 40 “a la construcción que se encuentra a 400 metros”.

Sin ningún tipo de precisión sobre el motivo de la actuación, a la 10:30 establecen que personal apostado observó al auto salir y que se “ordena a un vehículo oficial realizar un seguimiento controlado”. A esa hora salieron de la Pu Lof para alejarse del territorio e informar a diferentes organizaciones cuál era la situación en la comunidad. No pudieron: “Apenas salimos con dos lamien del campo, una camioneta de Gendarmería nos siguió. A la altura de la estancia de Leleque, del casco de la entrada de Benetton, que es también a la altura de la subcomisaría, nos detiene Gendarmería. Allí ya había dos camionetas apostadas con conos bien grandes. Eran tres camionetas, contando la que nos seguía desde el Lof”.

Les revisaron el auto, les secuestraron volantes, mientras veían cómo camionetas de Gendarmería salían con urgencia en dirección a la Lof: “También podía ver cómo salían las camionetas blancas del casco de la estancia de Benetton. Hablaron con los gendarmes. Era como que estaban muy al tanto de lo que pasaba. Hacían consultas, se informaban”. Soraya cuenta que entre las 13 y las 13.15 ven llegar una camioneta blanca con luces azules, “tipo led”, en la parrilla del vehículo. “Baja un hombre, saco largo, alto, flaco, le da la mano a cada uno de los gendarmes. La lamien se le acerca, se presenta y le pregunta quién era, que por qué nos tenían demorados hacía más de dos horas, que nos quitaron los papeles del auto, los documentos, y entonces dice: ‘Yo soy el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y si yo quiero las puedo tener seis horas también’. Nos quedamos duras.”.

-¿Era Noceti?

-Era Noceti.

Soraya cuenta que Noceti volvió a pasar por el retén. Fue en el momento en que querían hacerles firmar un acta como si ellos hubieran salido de la estancia de Benetton en Leleque. Uno de los testigos de Gendarmería para labrar esa acta fue Héctor Guajardo.

Quién manda

Desde ese lugar –donde estuvo más de seis horas demorada- Soraya cuenta qué vio: “Al estar todo el día detenidas frente al casco de la estancia, se veían que entraban y salían camionetas de Benetton con sus capataces: paraban y hablaban con los gendarmes, se dirigían en dirección a la Pu Lof, volvían, bajaban a la subcomisaría. Como nosotras queríamos ir al baño, nos custodiaban hasta la subcomisaría. También podíamos observar cómo los capataces hablaban desde sus camionetas a los gendarmes. Veíamos a los peones que venían a caballo, porque habían andado del otro lado del alambre del territorio, y llegaban hasta la comisaría. Si bien los sueldos los paga el Estado, la subcomisaría es bancada por Benetton y es para Benetton. Más de una vez han baleado el territorio y entraron a cualquier hora de la madrugada. Eso se da denunciado, pero nunca hubo ningún tipo de respuesta. Hay una connivencia que, más que una complicidad, marca una señal: quien manda ahí es Benetton”.

El antecedente

“Es notoria la capacidad de influencia de Benetton sobre funcionarios y sobre las fuerzas de seguridad”, dice a lavaca Gustavo Macayo, abogado del matrimonio de Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, que en 2002 inició la recuperación de sus tierras ancestrales frente a la Estancia Leleque de la multinacional, a pocos kilómetros del actual Pu Lof. Macayo fue una de las decenas de personas de Esquel espiadas por servicios de inteligencia en el marco del intento de aplicación de la Ley Anterrorista a la comunidad de Cushamen en 2015. Es una de las voces especializadas que pueden graficar la mutación de esos territorios.

“Tomé la primera causa en 2002. Ellos ocuparon el predio con la idea de que era fiscal y no tenía propietario, porque ese lugar no forma parte de las estancias de Benetton. Qué pasa: en algún momento fue cercado por la multinacional. Lo mismo pasa hoy con la Lof en Cushamen: estaba abierto y era tierra fiscal. Las comunidades vecinas continuaban utilizándolo aun cuando lo habían cerrado, para pastoreo y sin hacer ocupación permanente ni construcciones. El conflicto tomó mucho estado público y pudimos llegar a juicio oral y público en 2004. Allí explotó con mucha fuerza el tema Benetton y las estancias de los ingleses de la Patagonia, que datan de 1896 y se originan en una donación de 10 estancias de 90 mil hectáreas cada una. Es decir: un feudo de 900 mil hectáreas. Eso lo hizo el presidente José Evaristo Uriburu”.

Atilio y Rosa sufrieron desalojos y causas penales. El conflicto motivó la participación del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Viajaron a Italia y se entrevistaron con el propio Benetton, que les prometió la donación de tierras, pero la familia la rechazó: sólo aceptarían la restitución de sus tierras. El Estado reconoció el territorio en el marco de la Ley N° 26.160 (Emergencia Territorial Indígena, se buscará una prórroga en el Senado en los próximos días). “Hoy están conformados como comunidad. La situación de ellos está judicializada, pero suspendido el trámite por la aplicación de la ley” explica Macayo.

Benetton nunca reconoció la derrota. “El poder ya venía ampliándose a partir del Museo Regional Leleque, que lo hizo con ayuda de antropólogos, historiadores y otras personas que se prestaron a armar una narrativa sobre el poblamiento de la Patagonia. Tiene todo tipo de material de archivo y es uno de los museos más grandes de la región, donde Benetton cuenta la historia de la Patagonia. Es muy grave: es una multinacional propietaria de la mayor cantidad de tierras en Argentina”.

La multinacional se fue asentando. Macayo: “Antes cuando sucedía un delito en algún paraje y llamabas a la comisaría de El Maitén, no te podían mandar a nadie porque no tenían móviles. Si tenían, estaban rotos. Y si estaban bien, no tenían nafta. Eso era permanente. Frente al Museo, allí mismo, había una estación de servicio. La empresa compra ese predio y ahí se transforma en una comisaría. A partir de allí en El Maitén y en Leleque hay una cantidad de vehículos policiales modernísimos. También hay una participación a través de obras en las diversas localidades, que lo posicionan como el vecino económicamente más importante de toda la Patagonia: no hay otra empresa que atraviese Neuquén, pase por Río Negro y llegue a Chubut”.

Fuerzas de seguridad y corporaciones

El abogado Gustavo Macayo agrega a lavaca: “Cuando estas empresas ven afectados sus intereses, sean o no legítimos, aparece la mano del Estado más cruel que nunca. Es una constante: pasa con Chevron en Neuquén, con Barrick en San Juan, con Monsanto en Córdoba. También aquí. Maitén y Leleque están militarizados hace años: es impresionante y desmesurado para el nivel de peligrosidad que puede tener el grupo de mapuches que están recuperando el predio. Habría que hacer una pericia muy detallada para determinar si es parte de la reserva Cushamen, de la ocupación original de la comunidad Vuelta del Río o si forma parte de alguna de las estancias. Hasta que no se haga, no podemos hablar ni de delito ni de propiedad privada. Para la comunidad, ese es un predio ocupado tradicionalmente por familias indígenas”.

Celedonio Díaz: “La otra entrada y salida era por Vuelta del Río, un tramo de 25 kilómetros de tierra que cruza por la comunidad del mismo nombre y por el casco de la estancia FitiRwin de Benetton. El edificio de la subcomisaría era propiedad de los hermano Sarquís, abogados ambos, y uno de ellos juez de Cámara de Esquel”.

Hector Sarquis, uno de los dos hermanos, fue abogado de José Vicente El Kazen, un empresario que denunció por usurpación a la familia de Mauricio Fermín en Vuelta del Río. Esa denuncia motivó un desalojo violento en marzo de 2003 –muy recordado en la zona- ordenado por el juez José Colabelli, quien en 2004 fue destituido por ese hecho: hoy retornó a los Tribunales de Esquel.

Sigue Díaz: “Los Sarquís explotaron durante muchos años el negocio de ramos generales de la estancia, en el edificio donde funciona ahora el Museo Leleque. Ellos heredaron ese comercio concesionado por los gringos a su padre. Después se hicieron ´dueños´ o compraron por otros medios un predio que lindaba y/o abarcaba parte del actual lof. Vendieron más tarde ese predio de pocas hectáreas a un joven que, luego, falleció. Entonces fue que los Sarquís construyeron el edificio donde funciona la subcomisaría: se instalaron en un cruce de caminos estratégico que llevaba a Cholila y a El Maitén, donde nos deteníamos los viajeros a cargar el combustible. El último encargado se llamó Juan Arbe y estuvo allí hasta que falleció. La recuperación de Rosa y Atilio fue el fusible que les disparó la idea de darle a Benetton una policía más cercana al lugar donde, se preveía, surgirían los conflictos de reclamos de devolución de tierras después de promulgada la ley 26.160”.

Nota

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

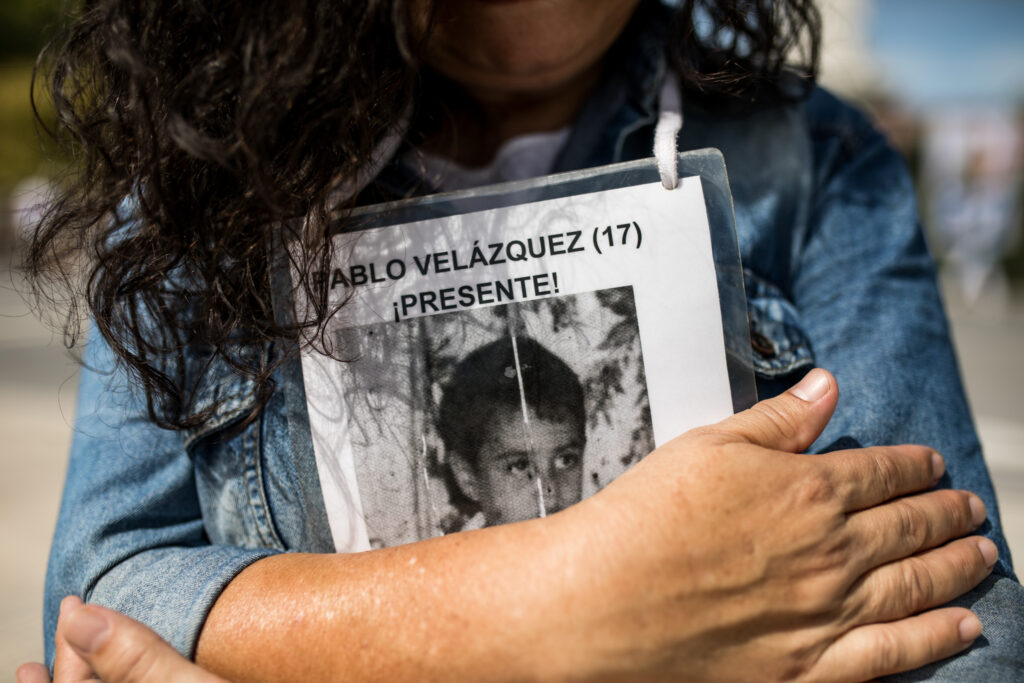

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.

La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes.

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación.

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

Nota

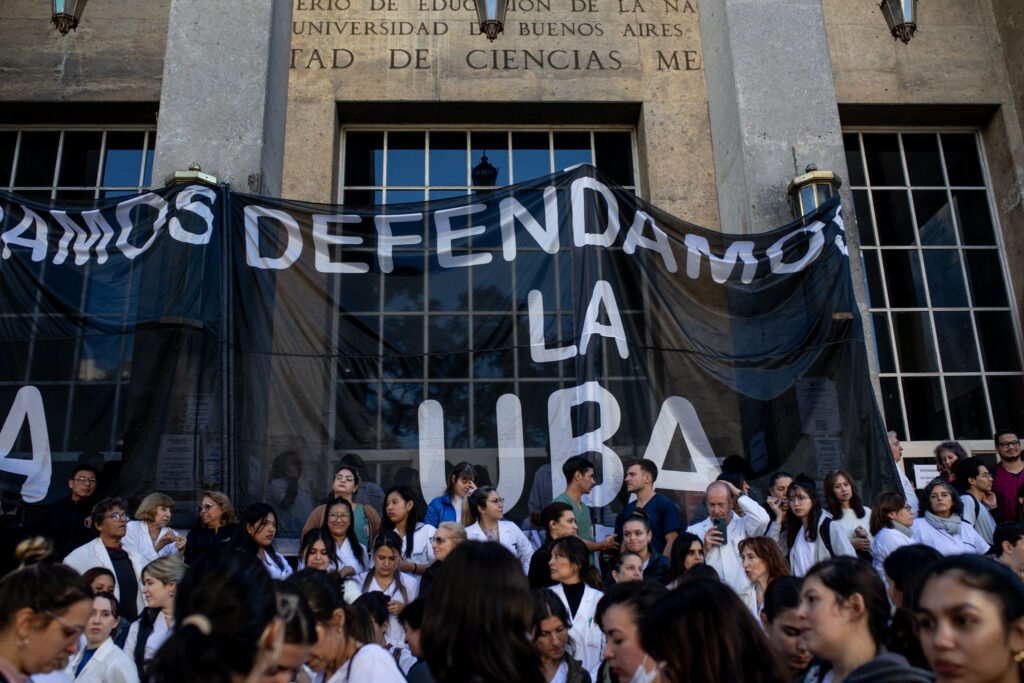

Un abrazo contra la motosierra

Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora.

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

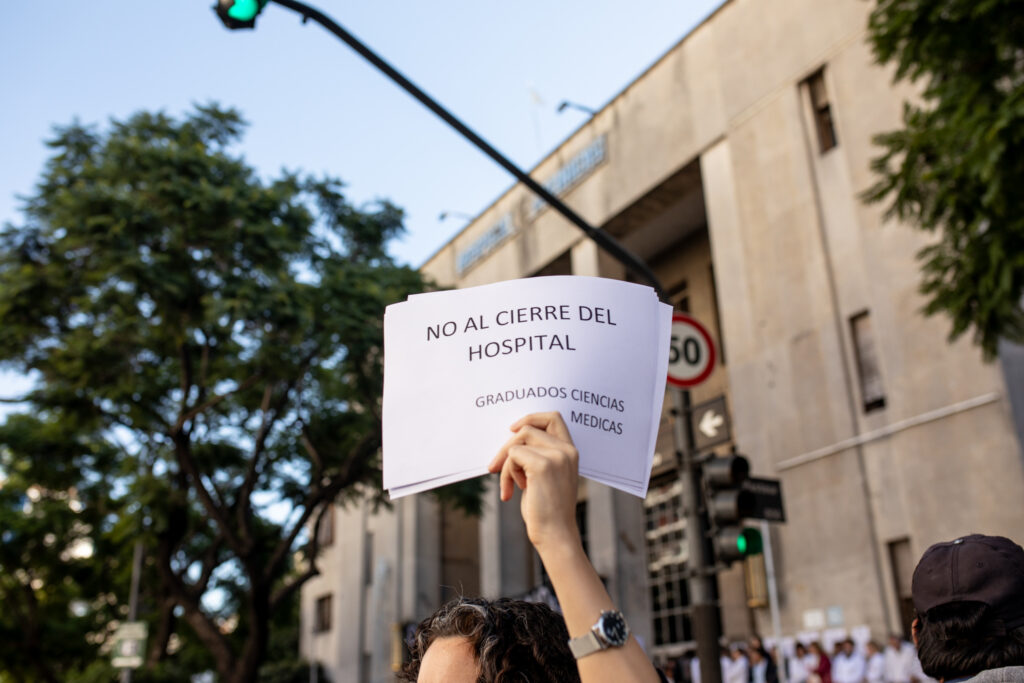

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo.

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”.

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”.

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”.

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”.

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina.

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”.

La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.

Clases abiertas, presupuestos cerrados / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Nota

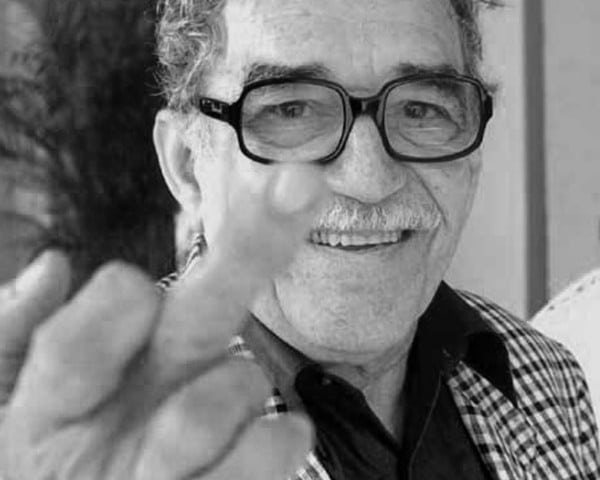

Gabriel García Márquez: periodismo, ambiente, el nudo de la soledad, y las victorias sobre la muerte

Gabriel García Márquez había abierto mis ojos, neuronas y corazón sin proponérselo con sus libros y sus artículos, pero cuando por una carambola yo estaba por cumplir una especie de sueño despabilado, el de poder entrevistarlo ahí, en Cartagena de Indias, hace exactamente 30 años, me dijo: -No estoy aceptando entrevistas, porque debo escribir. Pero además, me duele una muela.

Una muela, zapatos blancos y un charco. Un edificio llamado Máquina de escribir. Flores amarillas frente al mar, un dibujo de puño y letra. Lo narco las drogas. Su paso por Buenos Aires y la señora que venía de la verdulería. La memoria, lo real, las mujeres, el ambiente, el fin de la humanidad. El Nobel, los diluvios, las pestes, las guerras eternas. Las respuestas de la vida frente a los sordos poderes de la muerte. La cordialidad, la generosidad, el humor. Hace diez años murió Gabriel García Márquez, dicen. Lavaca publicó esta nota -estos recuerdos- aquel día, cuando se conoció la última noticia sobre ese escritor que nunca dejó de sentirse cronista, y decía que el periodismo es el mejor oficio del mundo.

Texto: Sergio Ciancaglini, lavaca.org

El señor Gabriel García Márquez había abierto mis ojos, neuronas y corazón sin proponérselo con sus libros y sus artículos, pero cuando por una carambola yo estaba por cumplir una especie de sueño despabilado, el de poder entrevistarlo ahí, en Cartagena de Indias, hace exactamente 30 años, me dijo:

-No estoy aceptando entrevistas, porque debo escribir. Pero además, me duele una muela.

Yo sabía que García Márquez había rechazado contactos con un enviado de Times, con periodistas de la televisión japonesa, y con suecos indescifrables. Un humilde cronista argentino quedaba naturalmente fuera de juego. Le respondí que lo compadecía, y que frente a un dolor de muelas no había argumento, clemencia, ni ruego que esgrimir de mi parte. Cuando me estaba despidiendo desolado, me detuvo:

-Pero a las 3 de la tarde puede ser. Voy antes al dentista, a ver si lo soluciona.

Esa historia revolotea en mi cabeza desde hoy, cuando estaba con Osvaldo Bayer grabando el programa de radio Decí Mu, y nos interrumpió el teléfono. Osvaldo atendió, dio media vuelta, anunció: “Murió García Márquez”, y me dejó alborotados los ojos, las neuronas y el corazón.

Revolotea la historia porque aquella tarde me encontré con un escritor que cambió la historia de la literatura, que había ganado el Nobel, pero que fue capaz de decirme: “Todo eso está muy bien, pero yo me siento periodista”. Quisiera contar lo que aún no he olvidado de aquel encuentro para mí inolvidable.

García Márquez volvió efectivamente a las 3 de la tarde, bajó de su Mercedes, y miró preocupado el charco oceánico que un aguacero de Cartagena de Indias, Colombia, le había instalado en la playa de estacionamiento. Llevaba zapatos blancos, pantalones blancos y guayabera blanca, como cantante de sábado televisivo. Cruzó el charco apoyándose en los tacos. Al llegar a la otra orilla nos dijo “pasen por favor” a mí y al fotógrafo, enviados por una de las autodenominadas “revistas de actualidad” a cubrir las noticias sobre un asunto entonces llamativo, letal para los colombianos e incomprensible para nosotros: el narcotráfico.

No existían los celulares ni Internet, o sea que todo esto se ubica en la prehistoria de 1984, con la carambola de estar en el charco correcto, y de que un dentista providencial había rescatado del dolor a su paciente. García Márquez nos hizo subir. El edificio tenía balcones escalonados hacia la playa: lo llamaban Máquina de escribir. El departamento tenía dos ambientes, con vista al mar, una verdadera máquina de escribir (¿Olivetti, Remington, dónde estará la revista donde publiqué la nota?). El escritorio miraba al mar. Y había flores amarillas que siempre conviene tener a mano, explicó, para ahuyentar a la mala suerte.

Me planteó que no aceptaba hablar si lo grababa o si tomaba notas. Me dijo algo más o menos así: “No me gustan los grabadores, prefiero que conversemos con libertad, y que todo dependa de tu atención. Luego tú escribirás lo que te parezca, y eso es un beneficio para mí: los periodistas me mejoran. La memoria mejora a la realidad”.

Gabo en Argentina

La publicación original de Cien años de soledad ocurrió en Argentina gracias a una editorial llamada Sudamericana, que ya no existe. Fue en mayo de 1967, plena dictadura de Juan Carlos Onganía, y el lanzamiento fue acompañado por una entrevista realizada por Ernesto Schóo, editada por Tomás Eloy Martínez y publicada en tapa por la revista Primera Plana que dirigía Jacobo Timerman.

García Márquez me contó que el éxito del libro fue inmediato. “Ahí, en Buenos Aires, empezó todo”, me dijo. Sudamericana había dispuesto editar 5.000 ejemplares, lo que para Gabo era un despropósito y el augurio de un fracaso para el libro de un desconocido escritor colombiano. Pero esa primera edición se vendió en 15 días, y la segunda fue de 10.000 ejemplares. En junio Gabo llegó a Buenos Aires. Me contó que viajó con Mercedes Barcha, su esposa: “Estábamos en un café y vimos pasar a una mujer que llevaba la bolsa de sus compras, con lechugas y tomates y Cien años de soledad”. La pareja fue al Instituto Di Tella a ver una obra de Griselda Gambaro, y el público los ovacionó de pie. Mientras él me lo contaba, todavía asombrado, yo recordaba que eran tiempos de The Beatles, revolución cubana, hippies, peronismo clandestino, rebeliones nacientes y todos los embriones de cambio, desventuras y utopías que se desplegarían en los años siguientes.

Cien años de soledad fue el libro de la época, y de varias generaciones. Tengo las dos ediciones que mis padres compraron para poder leerlo en simultáneo. Macondo era una patria. Entre la feria y la intelectualidad, miles de libros seguían vendiéndose y además se exportaban. El éxito se contagió en Europa, esto avivó el interés por otros autores (Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa) y estalló el llamado boom de la literatura latinoamericana. “Buenos Aires fue generosa conmigo. Nunca volví. No sé por qué. Tal vez por una superstición: a un lugar donde todo fue tan perfecto, quizás convenga no volver” me dijo, o creo que me dijo, mirando el Caribe.

Periodismo, droga y entusiasmo

Aquel día de 1984 García Márquez me contó una novela que estaba intentando escribir. No tenía título. Al año siguiente la reconocí ya publicada: me había anticipado El amor en los tiempos del cólera. Pero me dijo que pese a todo se seguía sintiendo fundamentalmente un periodista. “Escribo literatura como periodismo, con método. Todos los días intento tener dos páginas listas” me dijo sobre algo que hoy habría que traducir a unos 5.000 caracteres. “Tienen que estar impecables, sin tachaduras. Y tengo un truco: siempre dejo escrito el comienzo de lo que pienso escribir al día siguiente, para que me resulte más fácil comenzar”. Pero varias veces explicó esa idea de no diferenciar ambos oficios. “La crónica es como un cuento o una novela sobre algo real”. Algo más: “Tanto en la literatura como en el periodismo hay que ganarse al lector, capturarle el interés para que se quede leyendo”.

Planteó una teoría sobre las redacciones de periódicos y revistas: para él están puestas de cabeza, invertidas. El staff de las publicaciones ubica en el rol principal a directores y jefes que engordan junto a un escritorio y editorialistas que monologan desde su propia jaula.

“Pero ese esquema debería ser exactamente a la inversa. Los cronistas son quienes cumplen la labor principal porque son los que están afuera, donde las cosas ocurren”. En vista del contexto colombiano le pregunté si alguna vez se había drogado para escribir y me contestó: “No me hace falta. Yo nací drogado”.

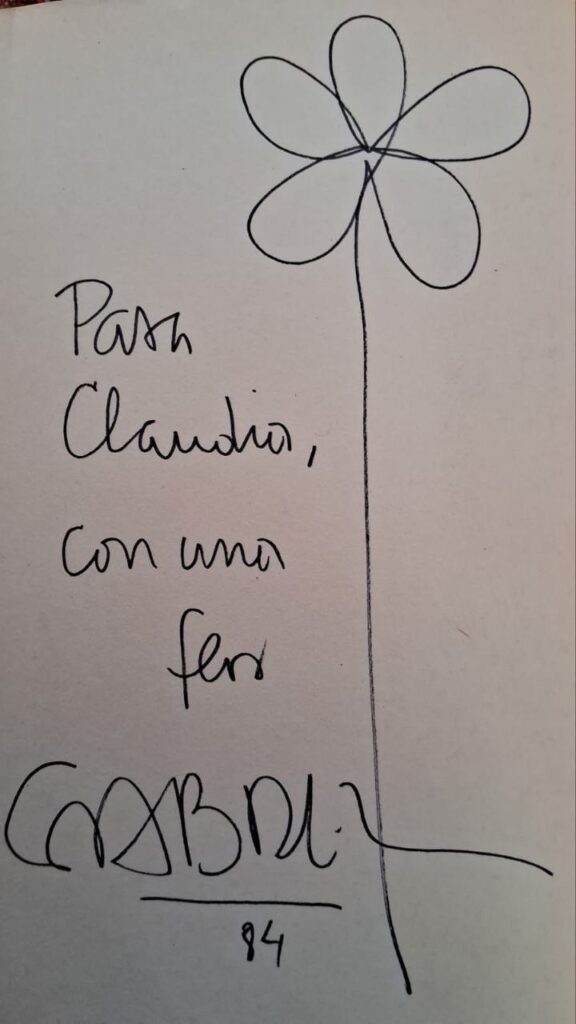

Un detalle: fue la única vez en mi vida que pedí un autógrafo. En Cartagena sólo conseguí un ejemplar de El coronel no tiene quien le escriba. Le expliqué que no era para mí sino para mi novia. “¿Se llama la señorita?” Se lo dije. Dibujó un tallo, cinco pétalos, y escribió: “Para Claudia, con una flor. Gabo 84”.

Aquel día, además, me regaló los seis tomos de su obra periodística, publicados por la editorial Oveja Negra. Y organizó todo para que, una vez en Bogotá, un auto con su chofer fuera a buscarnos al hotel para llevarnos al aeropuerto. “Así van más tranquilos” dijo, y nunca supe si se le había cruzado alguna sombra para disponer ese viaje. Nunca pude evitar recordarlo como una persona amable, entusiasta, alegre, generosa.

Con el tiempo entendí que esa cordialidad, ese entusiasmo, ese interés por el otro, era un modo ético y hasta político de pararse frente a la vida.

Ideas

En sus obras periodísticas pude leer las primeras crónicas que publicó en El Universal, de mayo de 1948, cuando era un chiquilín de 21 años. La primera celebra que se suspendió el toque de queda militar, al que define como símbolo de una decadencia. “Con este mundo materializado donde los peces de colores tienen que abrirle agua a los submarinos, con esta civilización de pólvora y clarines, ¿cómo se nos puede pedir que seamos hombres de buena voluntad?” y plantea que quizás ahora la gente pueda ir a dormir mansamente “antes de que los relojes doblen la esquina de la medianoche”. Luego escribe sobre indios, negras, retratos de la ciudad y de la época. Escribió sobre cine, sobre deportes, sobre todo. La pasión por conocer y por contar lo que el mundo estaba desplegando ante sus ojos.

A fines de los 50 García Márquez participó en Cuba con los argentinos Jorge Massetti, Rodolfo Walsh y Rogelio García Lupo en los primeros pasos de Prensa Latina, idea que puso en marcha Ernesto Guevara, hasta que el lado soviético de la vida isleña desplazó a este elenco por otro más dócil.

García Márquez nunca perdió la afinidad con el propio Fidel Castro. El director argentino Eduardo Mignogna contaba que cierta vez, invitado a La Habana, estaba comiendo con García Márquez cuando el propio Fidel cayó de improviso y comenzó a hablar con sabiduría de crítico sobre la historia del cine argentino, mientras Gabo se quedaba irremediablemente dormido en un rincón. Pero más allá del sueño o de los discursos de Fidel, García Márquez se plantó en defensa de Cuba como una cuestión cultural y estratégica frente a los Estados Unidos y la densa idea de controlar vida y obra del resto del continente.

Las ventajas de la vida

Cuando me contó la noticia, le pregunté al propio Osvaldo Bayer sobre Gabo: “Tenía mi edad, pero yo aprendí de él. Es el mejor escritor que ha tenido Latinoamérica. Aprendí con él a amar la literatura, ver las cosas que se pueden hacer y crear. Para mí fue un hombre que luchó por la libertad, o sea un libertario, y cumplió la misión que tiene un intelectual: escribir para todos, para mejorar la sociedad, y para seguir soñando”.

De todas las ideas y escritos de Gabo, frecuentemente abominados por las academias, no resulta demasiado conocida su exposición al recibir el Nobel de Literatura en 1982, llamado La soledad de América Latina, que resulta un manifiesto por la descolonialidad, para usar términos actuales. “La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia” dijo ante la academia sueca. Repasa los golpes de Estado, crímenes y matanzas ocurridos en el continente. “Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no sólo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de la Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual éste colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad”.

Al recibir el Nobel de Literatura, García Márquez hacía periodismo sobre la realidad del continente, incluyendo la situación argentina: “Ha habido 5 guerras y 17 golpes de estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir dos años, que son más de cuantos han nacido en Europa desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120 mil, que es como si hoy no se supiera donde están todos los habitantes de la cuidad de Upsala. Numerosas mujeres encintas fueron arrestadas dieron a luz en cárceles argentinas, pero aun se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así han muerto cerca de 200 mil mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100 mil perecieron en tres pequeños y voluntariosos países de la América Central, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de un millón 600 muertes violentas en cuatro años”.

Otro concepto: “La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios”.

Y otro: “Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte”.

Se preguntó por qué le habrían dado a él semejante distinción, y postuló que se trató de un homenaje a la poesía: “En cada línea que escribo trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía, y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción por sus virtudes de adivinación, y por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte”.

Mujeres, aborto y ambiente

Cuando le preguntaron sobre las prioridades de la humanidad para las próximas décadas, propuso que las mujeres asuman el manejo del mundo. “Alguien dijo: ‘si los hombres pudieran embarazarse, el aborto sería casi un sacramento’. Ese aforismo genial revela toda una moral, y es esa moral lo que tenemos que invertir. Sería, por primera vez en la historia, una mutación esencial del género humano, que haga prevalecer el sentido común –que los hombres hemos menospreciado y ridiculizado con el nombre de intuición femenina- sobre la razón –que es el comodín con que los hombres hemos legitimado nuestras ideologías, casi todas absurdas o abominables”.

Y luego plantea: “La humanidad está condenada a desaparecer en el siglo XXI por la degradación del medio ambiente. El poder masculino ha demostrado que no podrá impedirlo por su incapacidad de sobreponerse a sus intereses. Para la mujer, en cambio, la preservación del medio ambiente es una vocación genética. Es apenas un ejemplo. Pero aunque sólo fuera por eso la inversión de poderes es de vida o muerte”.

Son solo ideas sueltas para pensar, discutir, y leer, ahora que el reloj dobló no sé qué esquina, tras la malparida noticia sobre la muerte de Gabriel José de la Concordia García Márquez, hace unas cuantas horas de soledad.

AmbienteHace 2 semanas

AmbienteHace 2 semanasGobierno y agrotóxicos: Caputo baja aranceles para beneficiar el uso de pesticidas que afectan la salud y el ambiente

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasSe pudre todo

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanas24 de marzo: Walsh-Milei, las bananas y la miseria planificada

NotaHace 3 días

NotaHace 3 díasGabriel García Márquez: periodismo, ambiente, el nudo de la soledad, y las victorias sobre la muerte

LibrosHace 1 semana

LibrosHace 1 semanaEl Ministerio del Libro: una propuesta en serio

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasUn 24 de marzo que hace historia

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasEl atentado a una integrante de H.I.J.O.S, el negacionismo oficial y lo que enseñan los sub-14: ronda de Madres antes del 24 de marzo

ActualidadHace 1 semana

ActualidadHace 1 semanaRepresión contra quienes reclaman alimentos y el odio a la prensa