Nota

¿Quién es y cómo piensa Bifo?

Capitalismo y subjetividades

Por Verónica Gago

Franco Berardi -más conocido por su seudónimo «Bifo»- (Bolonia, 1949) participó del movimiento insurreccional italiano del ’68 como estudiante de Letras y Filosofía. En 1970 publicó su primer libro, Contro il lavoro (Feltrinelli) y en 1975 fundó la revista A/traversa. Un año después participó de la fundación de Radio Alice, una de las más emblemáticas experiencias de comunicación libre. Cuando habla de aquella iniciativa recuerda: «La exigencia era intervenir sobre las formas del imaginario social, de poner en circulación flujos delirantes, es decir, capaces de des/lirar el mensaje dominante del trabajo, del orden, de la disciplina. Radio Alice nació conscientemente ‘fuera’, mejor dicho, ‘contra’ las teorías militantes y dialécticas: nuestra intención no era hacer una radio para adoctrinar o para hacer emerger la conciencia de clase escondida tras los comportamientos cotidianos». A fines de los ’70, en el marco de las persecuciones contra militantes de la autonomía obrera, fue arrestado. Más tarde la radio fue clausurada por la policía y Bifo se refugió en París. Allí frecuentó a Félix Guattari y a Michel Foucault. Durante los años ’80 vivió entre Italia y Estados Unidos, donde colaboró con varias revistas y empezó a escribir sobre el cyberpunk. En los ’90 regresó a Italia y en 2002 fundó TV Orfeo, la primera televisión comunitaria italiana, experiencia de la que surgió su libro Telestreet – Macchina immaginativa non omologata (edición castellana en El Viejo Topo, 2003). Actualmente trabaja como docente en el Instituto Aldini Valeriani, una escuela media de Bolonia. Su investigación se desarrolla alrededor de un problema cada vez más presente: la compleja relación entre procesos sociales y la mutación tecnológica en curso, así como la lógica «recombinante» del capitalismo contemporáneo, teniendo en cuenta sus efectos sobre las subjetividades y los imaginarios sociales. La semana pasada estuvo por primera vez en Argentina para presentar su nuevo libro, Generación post-alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo (Tinta Limón Ediciones).

«La felicidad es subversiva»

Dice que la «deserotización» de la vida cotidiana es el peor desastre que la humanidad pueda conocer. Es que se pierde -explica- la empatía, la comprensión erótica del otro. Franco Berardi, antiguo militante insurreccional en Italia, analiza aquí, como en su obra toda, la compleja relación entre procesos sociales y los cambios tecnológicos en curso.

-Usted caracteriza el momento actual como «semiocapitalismo». ¿Por qué?

-Semiocapitalismo es el modo de producción en el cual la acumulación de capital se hace esencialmente por medio de una producción y una acumulación de signos: bienes inmateriales que actúan sobre la mente colectiva, sobre la atención, la imaginación y el psiquismo social. Gracias a la tecnología electrónica, la producción deviene elaboración y circulación de signos. Esto supone dos consecuencias importantes: que las leyes de la economía terminan por influir el equilibrio afectivo y psíquico de la sociedad y, por otro lado, que el equilibrio psíquico y afectivo que se difunde en la sociedad termina por actuar a su vez sobre la economía.

-Precisamente usted habla de la economía actual como «una fábrica de la infelicidad». ¿Podría especificar esta idea?

-Los efectos de la competencia, de la aceleración continua de los ritmos productivos, repercuten sobre la mente colectiva provocando una excitación patológica que se manifiesta como pánico o bien provocando depresión. La psicopatía está deviniendo una verdadera epidemia en las sociedades de alto desarrollo y, además, el culto a la competencia produce un sentimiento de agresividad generalizado que se manifiesta sobre todo en las nuevas generaciones. Recientemente la Durex, la mayor productora mundial de preservativos, encargó una investigación al Instituto Harris Interactive. Fueron elegidos veintiséis países de culturas diversas. Y en cada país fueron entrevistados miles de personas sobre una cuestión simple: qué satisfacciones experimentaban con el sexo. Sólo el 44 por ciento de los entrevistados respondió que experimentaba placer a través de la sexualidad. Esto significa que ya no somos capaces de prestarnos atención a nosotros mismos. Pero tampoco tenemos tiempo suficiente para prestar atención a aquellos que viven alrededor nuestro. Presos de la espiral de la competencia ya no somos capaces de entender nada del otro.

-Es lo que usted denuncia como «deserotización» de la vida cotidiana…

-La deserotización es el peor desastre que la humanidad pueda conocer, porque el fundamento de la ética no está en las normas universales de la razón práctica, sino en la percepción del cuerpo del otro como continuación sensible de mi cuerpo. Aquello que los budistas llaman la gran compasión, esto es: la conciencia del hecho de que tu placer es mi placer y que tu sufrimiento es mi sufrimiento. La empatía. Si nosotros perdemos esta percepción, la humanidad está terminada; la guerra y la violencia entran en cada espacio de nuestra existencia y la piedad desaparece. Justamente esto es lo que leemos cada día en los diarios: la piedad está muerta porque no somos capaces de empatía, es decir, de una comprensión erótica del otro.

-¿Cuál es la conexión entre estos fenómenos con la actual dinámica del capital?

-Creo que tenemos que tener en cuenta la relación entre ciberespacio -en constante ampliación y en constante aceleración- y cibertiempo, es decir, el tiempo de nuestra mente entendida en sus aspectos racionales y afectivos. El capitalismo empuja a la actividad humana hacia una aceleración continua: aumentar la productividad para aumentar los beneficios. Pero la actividad es hoy, sobre todo, actividad de la mente. Quien no logra seguir el ritmo es dejado de lado, mientras que para quienes buscan correr lo más velozmente posible para pagar su deuda con la sociedad competitiva, la deuda aumenta continuamente. El colapso es inevitable y de hecho un número cada vez más grande de personas cae en depresiones, o bien sufre de ataques de pánico, o bien decide tirarse debajo del tren, o bien asesina a su compañero de banco. En Inglaterra, la violencia homicida se está difundiendo en las escuelas, donde en los últimos meses ha habido una verdadera hecatombe: decenas se suicidaron con un tiro de revólver. La guerra por doquier: éste es el espíritu de nuestro tiempo. Pero esta guerra nace de la aceleración asesina que el capitalismo ha inyectado en nuestra mente.

-Ante este «diagnóstico», ¿usted encuentra una relación entre política y acción terapéutica?

-Creo que la política no existe más, al menos en Europa y en Estados Unidos. El discurso es diferente tal vez para los países de América latina, donde se asiste a un retorno de la política que es muy interesante, pero es una contratendencia respecto del resto del mundo. Lo vemos muy bien en Italia, donde hay un gobierno de centroizquierda que hace exactamente la misma política que la derecha. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los partidos que se proclaman socialistas o comunistas están constreñidos a aceptar una política económica hiperliberal? Porque la democracia representativa ya no cuenta más y las opciones fundamentales son impuestas desde los grandes grupos financieros, económicos y militares. El vacío de la política puede ser rellenado solamente por una práctica de tipo terapéutico, es decir, por una acción de relajación del organismo consciente colectivo. Se debe comunicar a la gente que no hay ninguna necesidad de respetar la ley, que no hay ninguna necesidad de ser productivo, que se puede vivir con menos dinero y con más amistad. Es necesaria una acción de relajamiento generalizado de la sociedad. Y es necesaria una acción psicoterapéutica que permita a las personas sentirse del todo extrañas respecto de la sociedad capitalista, que les permita sentir que la crisis económica puede ser el principio de una liberación, y que la riqueza económica no es en absoluto una vida rica. Más bien, la vida rica consiste en lo contrario: en abandonar la necesidad de tener, de acumular, de controlar. La felicidad está en reducir la necesidad.

-¿Qué significa la pregunta por la felicidad como desafío político?

-La cuestión de la felicidad no es sólo una cuestión individual, más bien es siempre una cuestión de lo más colectiva, social. Crear islas de placer, de relajación, de amistad, lugares en los cuales no esté en vigor la ley de la acumulación y del cambio. Esta es la premisa para una nueva política. La felicidad es subversiva cuando deviene un proceso colectivo.

-Ahora, ¿en qué consisten los movimientos de resistencia hoy? ¿Cuál es el papel de lo que usted llama «medioactivismo»?

-El medioactivismo es la acción autónoma de los productores semióticos liberados de las cadenas de la sumisión al trabajo. La nueva generación ha adquirido competencias de producción semiótica, técnica, informática, comunicativa, creativa, que el capital quiere someter a su dominio. Pero los productores semióticos pueden organizar sus competencias por fuera del circuito de la producción capitalista y pueden crear espacios de autonomía de la producción y también de la circulación cultural. Los centros sociales, las radios libres, los blogs alternativos, la televisión de calle (TV comunitaria) son esos espacios de autoorganización del trabajo semiótico.

-Usted declaró que los movimientos como los de Seattle, que se hacían «por los otros», estaban destinados al fracaso. ¿Cuál es la crítica a ese modo de acción?

-El movimiento antiglobalización ha sido muy importante, pero no ha logrado transformar la vida cotidiana, no ha logrado crear autonomía en las relaciones sociales entre trabajo y capital. El sábado por la tarde éramos en una plaza miles de personas y al lunes siguiente todos regresábamos a trabajar en la fábrica o en la oficina y a someternos al comando del capital. Los movimientos logran producir efectos de verdadera transformación social cuando su energía deviene autonomía respecto de la explotación, cuando la energía que se acumula el sábado por la tarde en la manifestación se transfiere al lunes por la mañana en organización autónoma sobre el puesto de trabajo.

-¿Qué diferencia hay entre los nuevos espacios autónomos y los espacios autónomos creados en la década del ’70? ¿Se trata de diversas nociones de autonomía?

-Autonomía significa la capacidad de la sociedad para crear formas de vida independientes del dominio del capital. Sobre este punto hay una continuidad en la historia de los movimientos. Los movimientos son eficaces cuando no se limitan a protestar, a oponerse, y logran construir espacios liberados y, sobre todo, cuando logran hacer circular formas de pensamiento y de acción que sustraen la vida cotidiana al modo de la ganancia capitalista. En este sentido no veo diferencia entre aquello que la autonomía significaba en los años ’70 y lo que significa hoy. El problema es que hoy es mucho más difícil crear una autonomía del trabajo porque la precariedad obliga a los trabajadores a depender del despotismo del capital para poder sobrevivir. Sobre este punto es necesario afinar nuestros argumentos organizativos, para crear formas de vida y de acción que permitan a la comunidad obtener una renta sin deber pagar las ganancias del trabajo precario.

-Al mismo tiempo, usted dice que no tiene sentido oponerse al proceso de flexibilización del trabajo. ¿Por qué?

-La flexibilidad está implícita en la nueva organización tecnológica del trabajo. La red crea las condiciones para una fragmentación del trabajo, para una separación del trabajo respecto del trabajador. El capitalista ya no tiene necesidad del trabajo de una persona, pero necesita de los fragmentos temporales que la red puede recombinar. ¿Cómo se les puede impedir a los capitalistas que busquen el trabajo en las áreas pobres del mundo, donde los salarios son los más bajos? No hay ninguna posibilidad de controlar legislativamente esta precarización del trabajo. Hay un solo modo de oponerse a los efectos de la precariedad, para liberarse del miedo y de la sumisión: crear espacios de autonomía del trabajo y crear formas de vida en las cuales la propiedad esté administrada colectivamente. Los trabajadores precarios necesitan espacios colectivos y necesitan poder apropiarse de las cosas indispensables para la vida. El capitalismo obliga a aceptar trabajos según sus exigencias de flexibilidad, pero nosotros podemos sustraernos a su dominio si somos capaces de crear espacios autónomos que unan a los trabajadores y que permitan a los trabajadores precarios tener aquello que necesitan. ¿Los capitalistas no respetan el derecho de las personas a tener un ingreso? Nosotros debemos aprender a no respetar la propiedad de los capitalistas. Los trabajadores precarios tienen derecho a apropiarse de aquello que es necesario para su sobrevivencia. Si no tenemos salario debemos ir a tomar aquello que nos hace falta en el lugar donde eso esté.

-¿Usted cree que es posible una acción política desde el discurso de la precariedad?

-La acción política de organización de los trabajadores precarios es nuestra tarea principal. La derrota social que hace treinta años obliga a los trabajadores a la defensiva y permite al capital chantajear a los trabajadores depende propiamente del hecho de que el trabajo precario parece, hasta este momento, inorganizable. Pero verdaderamente aquí está el punto: ¿cómo es posible organizar el trabajo precario no obstante la falta de puntos de agregación estables? ¿Cómo es posible conquistar autonomía no obstante la dependencia que el precariado provoca en el comportamiento de los trabajadores? Hasta que no logremos responder a esta pregunta, hasta que no encontremos la vía de organización autónoma de los trabajadores precarios, el absolutismo del capital devastará la sociedad, el ambiente, la vida cotidiana.

-Usted considera que las nuevas generaciones son «post-alfabéticas»: es decir, que ya no tienen afinidad con la cultura crítica escrita. Entonces, ¿la politización tendría que valerse de otros medios?

-Marshall McLuhan, en un libro de 1964, Understanding media (Comprender los medios de comunicación, Paidós, Barcelona, 1996), había ya notado que la difusión de las tecnologías electrónicas habría de provocar una verdadera mutación. El pasaje de la tecnología de comunicación alfabética (la imprenta, lo escrito) a las tecnologías de comunicación electrónica habrían provocado un pasaje de las formas secuenciales a las instantáneas y una transición de un universo crítico a un universo neomítico. Hoy todo esto lo vemos bien en el comportamiento comunicativo y psíquico de la nueva generación, que se puede definir post-alfabética porque ha pasado de la dimensión secuencial de la comunicación escrita a la dimensión configuracional de la comunicación videoelectrónica y a la dimensión conectiva de la red.

-Pero, ante la «disneyficación del imaginario colectivo» que usted señala, ¿qué tipo de imaginarios cree que son movilizadores hoy en un sentido emancipatorio?

-No creo que haya imaginarios buenos e imaginarios malos. El imaginario es un magma en el cual nuestra mente se orienta gracias a selectores de tipo simbólico. La pregunta entonces debe ser reformulada en este sentido: ¿qué formas simbólicas tienen hoy la capacidad de orientar en sentido emancipatorio el imaginario social? La atención se vuelca así hacia la producción artística, literaria, cinematográfica. No intento, por cierto, reproponer la idea que sostiene que el arte se juzga sobre la base de criterios políticos. Intento solamente decir que el arte tiene a veces la capacidad de funcionar como factor de redefinición del campo imaginario. En la producción contemporánea existen autores que tienen esta capacidad, pienso en escritores come Jonathan Franzen o como Amos Oz, pienso en cineastas come Kim Ki duk o como el Ken Loach de It’s a free world (Este mundo es libre). Pero la relación entre factores de orientación simbólica e imaginario colectivo es una relación asimétrica, impredecible, irreductible a cualquier simplificación o a cualquier moralismo.

Entrevista a Franco Berardi «Bifo»

Por el Colectivo Situaciones

(Pubicado como prólogo al libro Generación post-alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo, editado por Tinta Limón ediciones, Buenos Aires, octubre de 2007)

En la introducción hablás del carácter rapsódico y no orgánico de este libro, pues recoge intuiciones y preocupaciones surgidas en épocas distintas y las desarrolla según campos disciplinarios diversos. Según argumentás, éste es el modo de composición que mejor expresa la investigación que venís desarrollando, que a veces percibe aperturas inusitadas y otras constata el cierre de las posibilidades existentes. Sin embargo, aquel carácter rapsódico es también, sospechamos, un rasgo fundamental del método recombinante que vos proponés como imagen del pensamiento en la sociedad contemporánea. Teniendo en cuenta que éste sería el primer libro tuyo que se edita en Argentina, nos parece oportuno que comentes brevemente los que consideres las principales características de esta modalidad del pensar.

La historia de los movimientos revolucionarios del siglo XX se funda en un método cognoscitivo y estratégico de tipo dialéctico. Totalidad contra totalidad. Afirmación, negación e inversión. Aquella visión estaba vinculada con una forma simple de la contradicción social en la industria: clase obrera contra burguesía. Pero la filosofía dialéctica se fundaba sobre una reducción de la complejidad real del mundo y abría el camino a formas de subjetivismo totalitario, como hemos visto en la historia del socialismo realizado.

Luego de la gran explosión social de los años ’60 y ’70, la reestructuración capitalista produce una pulverización de la relación entre capital y trabajo: flexibilidad, deslocalización, precarización, etc. Ya no existe ninguna posibilidad de describir el mundo en términos dialécticos, ya no existe la posibilidad de una estrategia de oposición simple, frontal. Ya no existe tampoco la posibilidad de pensar una inversión totalizante.

La nueva forma productiva se funda sobre un principio tecnológico que sustituye a la totalización por la recombinación. Informática y biogenética -las dos innovaciones tecnológicas de fines del siglo XX- están fundadas sobre un principio de recombinación: unidades capaces de multiplicarse, proliferar, recombinarse que se sustraen a la totalización. El plano de consistencia de la informática es un plano infinito, no totalizable, proliferante. Un nuevo signo puede cambiar el significado de todo el cuadro. Puede recombinarlo.

No era así el universo industrial territorializado y totalizable. Ahí un nuevo signo se agregaba a otros sin recombinar el efecto de significado. Era necesario atesorar fuerzas lentamente, transformar conciencias, acumular fuerzas políticas y militares hasta el asalto final en el que se conquistaba el Palacio de Invierno.

En la esfera recombinante, el poder es inaprensible, porque no está en ninguna parte y está en todas al mismo tiempo. Pero esto posibilita, también, transformar todo el cuadro a partir de una nuevo elemento, un signo, un virus.

La historia es un proceso generalmente imprevisible, pero existen grados diversos de imprevisibilidad. En la esfera industrial se podían hacer análisis de la situación objetiva de los cuales sacar conclusiones estratégicas para la acción y se actuaba en consecuencia. Los procesos de agregación subjetiva eran largamente previsibles, el comportamiento de las clases sociales era previsible y el ciclo económico también. Los factores de imprevisibilidad eran rupturas políticas turbulentas. Se podría pensar en la decisión de Lenin: tomar el poder en el país más atrasado. La imprevisibilidad (la locura) de la acción de Lenin cambia -después del ’17 y en el mundo entero- todos los términos del problema.

Hoy, el conjunto del sistema entró en una condición de imprevisibilidad mucho más radical, porque los actores se han multiplicado y el cuadro es infinitamente más complejo. Y, sobre todo, porque el funcionamiento viral no se puede reducir a ningún modelo determinista. Piensen en la actual crisis de las Bolsas, el desplome de las hipotecas subprime (préstamos hipotecarios de riesgo) en el mercado inmobiliario norteamericano. Los efectos son imprevisibles porque nadie puede decir con exactitud dónde acabarán los fragmentos de capital financiero basados sobre deudas ya no exigibles.

En esta situación, las estrategias totalizantes están destinadas al fracaso, a la ineficacia más absoluta. La acción debe ser de carácter puntual, viral, contagioso.

En el libro proponés la siguiente afirmación: «se puede llamar recombinante al capital financiero que asume un rol central en la política y la cultura de los años noventa». Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿cómo entender esta homología entre los funcionamientos del neoliberalismo y del pensamiento crítico? ¿Se trata de encontrar al interior de este terreno común los signos de un nuevo conflicto o es más bien esta «adecuación» del pensamiento al capital el principal nudo a desatar?

Hablan de homología entre el funcionamiento del capitalismo y del pensamiento crítico. Realmente es necesario encontrar esta homología si queremos lograr comprender el objeto sobre el que estamos hablando, el objeto que queremos deconstruir, el objeto del cual queremos sustraernos.

¿Existe una homología entre el análisis que Marx hace sobre el trabajo abstracto y el proceso de abstracción progresiva del trabajo? Verdaderamente existe. Sin esta homología la crítica de la economía política no es posible y se queda en el socialismo utópico pre-científico.

El pensamiento crítico se debe dar sobre el plano de consistencia del proceso real, de lo contrario se vuelve una forma de obsesión moralista sin base cognoscitiva ni práctica. Me explico. El movimiento obrero, los partidos comunistas europeos (como Refundación Comunista en Italia) se oponen a la flexibilidad del trabajo, a la precariedad. Con justicia, refutan los efectos sociales de la flexibilidad. Pero la oposición a la flexibilidad no puede funcionar. En el mejor de los casos, se trata de una forma de resistencia que puede retardar la afirmación del modelo flexible de producción.

Es necesario, en cambio, adecuar nuestros instrumentos analíticos a la realidad de la producción flexible. No sirve de nada lamentarse por lo que ha ocurrido, es necesario comprender las nuevas formas y deconstruir cognoscitivamente su funcionamiento; por lo tanto, encontrar su punto de debilidad y actuar sobre él.

Una de las líneas más audaces del libro es el esfuerzo que hacés para brindar una interpretación panorámica pero eficaz del devenir (post)humano en la actualidad, teniendo muy en cuenta la mutación radical (antropológica). Como parte de esta tentativa esbozás elementos de una periodización que nos gustaría que perfiles más claramente, aún si esto conlleva un alto riesgo de esquematización. Una aclaración de este tipo podría ordenar mejor una serie de recorridos de mucho interés.

Periodizar la transición post-humana es, realmente, una tarea peligrosa, porque se corre el riesgo de considerar la mutación antropológica como un proceso asimilable a la historia política, con sus fechas, sus plazos, sus revoluciones y sus restauraciones. Naturalmente, no es así: se trata de un fenómeno esencialmente cultural que trabaja al interior de la composición social.

Esto no nos impide ensayar una periodización basada en momentos de revueltas políticas, pero tiene que ser capaz de señalar, también, las corrientes de mutación profunda.

Partimos de los años ’60, que fue el periodo en el que la composición social industrial-obrera alcanza su plenitud, y vemos emerger -en el movimiento estudiantil del ’68- una nueva fuerza social: el trabajo intelectual de masas o cognitariado. En los años ’70, y particularmente en el año de la revuelta del ’77, veo una especie de fractura entre la historia moderna (céntrica, subjetivable, humanística, dialectizable) y el delinearse de una post-modernidad proliferante, irreducible a la ideología.

No por azar en aquellos años comienza la ofensiva liberal, puesta en marcha por Nixon con el desprendimiento del dólar del régimen de cambios fijos (1971), luego relanzada por Thatcher y por Reagan a comienzos de los años ’80. Los años ’80 son el periodo en el que la contraofensiva liberal se entrelaza con la efervescencia de un movimiento deseante ya completamente difundido en la vida cotidiana. Liberalismo (capitalista) y liberación (social, sexual, expresiva) son dos intencionalidades bien distintas y contrastantes; sin embargo, en la fenomenología de la cultura de los años ’80 las vemos entrelazadas.

El ’89 liquida definitivamente la descripción dialéctica del mundo, la bipolaridad desaparece y la proliferación toma su lugar. Utopía de un pluralismo pacífico rápidamente desmentida por el retorno de la guerra. El fin del industrialismo había señalado una desterritorialización social, productiva, cultural. 1989 lleva esta desterritorialización hasta la forma geopolítica del mundo.

No existe más la marca bipolar del territorio-mundo.

Pero, llegado este punto, se ponen en movimiento fuerzas inmensas de reterritorialización. La necesidad identitaria se apodera de las masas populares incapaces ya de reconocerse como clases sociales (revolución komeinista en Irán, puesta en marcha del integrismo islámico, reemergencia del nacionalismo en el este europeo, guerra serbo-croata, etc.). El capitalismo mundial se reterritorializa en torno a la guerra. Al mismo tiempo, la inmensa revolución de la red está tomando forma en la tecnología, y se difunde en la esfera de la cultura, del deseo, del consumo, de la producción. Un nuevo y potente movimiento de desterritorialización impulsado por la cibercultura y por la ideología felicista (optimista) que la acompaña.

En las últimas dos décadas del siglo se verifican dos procesos gigantescos y complementarios con un potente efecto psico-mutágeno: la introducción masiva de las mujeres en el circuito de la producción global y la difusión de las tecnologías video-electrónicas y, luego, conectivas. Este doble fenómeno -movilización productiva de la cognición femenina, sometimiento asalariado de la afectividad, el deseo puesto a trabajar y, al mismo tiempo, exposición de la mente infantil a un flujo maquínico de información, de formación, de modelación psico-cognitiva- transforma la consistencia antropológica profunda del campo social: el lenguaje, la relación entre lenguaje y afectividad y, por consiguiente, la capacidad de abrirse a lo social, a la solidaridad social.

Durante la lectura del libro nos llamó la atención ciertos tránsitos de ilusión-decepción, y el modo en que son relatados. Podríamos nombrar dos. El primero tiene que ver con el año 89 y la valoración de aquella coyuntura como una apertura democrática: la caída de los socialismos reales es interpretada como el desplome del «Imperio del Mal». Luego, en la década de los 90, siempre según tus palabras, se habría establecido una alianza virtuosa entre el capital recombinante y el trabajo creativo inmaterial (o cognitariado), cuyo agotamiento coincide con la crisis de las empresas «punto.com» (2000) y con la crisis global de la «seguridad» (2001).

En ambos casos, y quizás por el hecho de habitar el contexto latinoamericano, nos produce curiosidad la forma en que valorás el elemento subjetivo. Por ejemplo, entre nosotros la exaltación de las transformaciones de la vida cotidiana y los intentos democratizadores de los países del llamado socialismo real nunca fueron considerados al margen del paralelo desencadenamiento de fuerzas extremadamente favorables al dominio capitalista de un mundo «rendido» a la hegemonía de los EE.UU. En el segundo caso, los años 90 en Latinoamérica fueron ante todo la década donde el neoliberalismo reinó con extremo salvajismo, subordinando toda expresión autónoma o resistente de la fuerza intelectual, política y laboral.

Lo que nos interesa indagar es qué teoría de la subjetividad se pone en juego en este contraste. Y por lo tanto: ¿qué factores tenemos en cuenta para construir nuestros proyectos políticos?

¿Cómo funciona la centralidad que solemos otorgarle a los modos de producción en esta consideración de lo subjetivo?

El circuito ilusión-decepción del cual ustedes hablan es el alma de la sucesión histórica y de la relación entre intención subjetiva y devenir del mundo. Toda estrategia (política, afectiva) es una ilusión, porque en el mundo real prevalece la heterogénesis de los fines, es decir, la sobredeterminación recíproca de las intencionalidades diferentes. En particular, en la historia social del siglo XX, la «ilusión» obrera ha producido desarrollo capitalista, ha producido industrialización forzada pero, también, ha producido escolarización de masas, aumento del consumo de bienes culturales, aumento de la esperanza de vida.

En el curso de mi vida militante, partiendo de 1968, cuando formaba parte de un colectivo estudiantil de Filosofía y Letras de Bolonia, he visto muchas ilusiones y muchas desilusiones, pero quiero continuar así. La ilusión es una intención situada. La desilusión es el efecto de transformación que tu intención ha producido encontrándose con las intenciones de infinitos otros actores. Es importante no transformar tus ilusiones en ideología y no tomar las desilusiones como la forma definitiva del mundo.

¿La ilusión del 89 se transformó en la desilusión de la guerra? Sí y no, porque se transformó, también, en la sorpresa de la proliferación de red.

¿La ilusión de los años ’90 y de la alianza entre trabajo cognitivo y capital recombinante se trasformó en la desilusión de la era Bush? Sí y no, porque la era Bush es, tal vez, el comienzo del derrumbe de la hegemonía norteamericana, y porque la historia del trabajo cognitivo no terminó, sólo está comenzando.

Nos interesa mucho presentarte nuestro contexto a la hora de compartir tus reflexiones sobre los dilemas constituyentes de la mente colectiva en sus dimensiones tecnológicas y afectivas. En Argentina, la crisis del 2001 operó como un masivo investimento del plano social a partir de la desvinculación previa de un importante segmento de la clase trabajadora que había quedado literalmente al margen de la institución laboral. El desenganche de las clases medias del mercado financiero alimentó, a su turno, este proceso. La sensación de que podía desarrollarse un espacio por fuera de los límites de la estatalidad y de la racionalidad del valor de cambio, sin embargo, fue dando lugar a un comportamiento más próximo al estándar subjetivo de la era del mercado global: la segmentación de las vidas, el apego a una interioridad fundada en el consumo de los más variados servicios, la psicologización de las patologías sociales, el consumo de pastillas y un compromiso particularmente intenso con el trabajo de cada quien.

¿Cómo percibís este proceso de normalización tras la aguda crisis de legitimidad del neoliberalismo, y qué relación podrías establecer con el contexto europeo?

No estoy en condiciones de analizar la diferencia entre la situación europea y la situación latinoamericana, que en este período aparece como una excepción, como un fenómeno de contratendencia. No estoy en condiciones de hablar porque no conozco suficiente la realidad sudamericana, y por eso estoy muy contento de ir a Buenos Aires y de conocer a los compañeros y amigos.

Lo que dicen respecto de la situación argentina luego de 2001 es interesantísimo. Por un lado, la ilusión (fecunda) de poder realizar formas de vida más allá del régimen de valor de cambio; por el otro, el proceso (claramente neoliberal) de la segmentación de las vidas. En esto, la situación argentina es asimilable a lo que se vio en Europa en los años ’80 y ’90. Pero en la situación argentina (y de manera distinta, también, en la situación venezolana, boliviana y, de manera nuevamente distinta, en la brasilera) está en curso una experimentación política de nuevo tipo que podría llevar a una fractura profunda entre «necesidad» económica impuesta por el capitalismo global y espacios de libertad social y cultural. Pero no puedo hablar de esto antes de haberlo conocido y antes de hablar con ustedes.

A menudo explicitás tus dudas sobre la factibilidad de seguir pensando políticamente los problemas que han emergido de la mutación de los últimos años. En el centro de esta incertidumbre aparece el problema de la relación entre las generaciones modernas y las que definís como generaciones post-alfabéticas. Todo parece indicar que el destino de la política misma se juega en la transmisión de una herencia que quizás hoy resulte obsoleta: la memoria de luchas y de creaciones culturales, pero también una sensibilidad que parece quedar en el olvido (el vínculo, por ejemplo, entre el lenguaje y los afectos). En la introducción de este libro afirmás que el desafío es complejo pues se trata de traducir un mensaje cuyo sentido no está en el contenido de lo que se dice.

En la Argentina la discusión sobre cómo politizar la memoria ha sido muy importante en los últimos años. Sin embargo, no estamos seguros de haber asumido el tipo de dilema que vos presentás y la inflexión que proponés. ¿Podrías contarnos mejor en qué consiste esta imagen de la transmisión?

La cuestión de la transmisión cultural es fundamental, tanto desde el punto de vista de la historia obrera y progresiva del siglo XX como desde el punto de vista de cultura laica iluminista y humanista que ha marcado el curso de la modernidad. Pero el problema de la transmisión es enormemente delicado, complicado. No puede ser reducido a un problema de transferencia de contenidos de la memoria política (la historia de la resistencia pasada, etc.). No puede reducírselo a un problema de transferencia intergeneracional de «valores», porque esto es inevitablemente moralista y los valores no significan nada por afuera de las condiciones sociales, técnicas, antropológicas dentro de las que se modela el comportamiento humano.

Por lo tanto, entonces, ¿qué es el problema de la transmisión? Por cierto es importante narrar la historia de las revueltas pasadas, es importante la memoria histórica y política. Para esto sirve mucho más la literatura que la política. Pero es idiota pensar que narrando la historia de la autonomía del pasado se pueda transmitir un know how autónomo para el tiempo presente. No funciona así.

La cuestión de la transmisión es, sobre todo, un problema ligado a la sensibilidad. La historia de la modernidad es la historia de una modelación de la sensibilidad, de un proceso de refinamiento (pero, también, un proceso de disciplinamiento), el desarrollo de formas nuevas de tolerancia y de creatividad (pero, también, el desarrollo de nuevas formas de barbarie y de conformismo). La pregunta que debemos hacernos y, sobre todo, que debemos hacer a la gente que se está formando hoy, a los chicos, a la nueva generación, se refiere al placer, a la belleza:

¿Qué es una vida bella? ¿Cómo se hace para vivir bien? ¿Cómo se hace para estar abierto al placer? ¿Cómo se goza de la relación con los otros? Esta es la pregunta que debemos hacernos, una pregunta que no es moralista y que funda la posibilidad misma de un pensamiento ético.

Pero la pregunta que debemos hacernos es, sobre todo, ésta: ¿qué cosa es la riqueza? Es sobre este plano que el capitalismo venció la batalla del siglo XX.

¿Riqueza significa quizás acumulación de cosas, apropiación de valor financiero, poder adquisitivo? Esta idea de la riqueza (que es propia de la ciencia triste, la economía) transforma la vida en carencia, en necesidad, en dependencia. No tengo la intención de hacer un discurso de tipo ascético, sacrificial. No pienso que la riqueza sea un hecho espiritual. No, no, la riqueza es tiempo: tiempo para gozar, tiempo para viajar, tiempo para conocer, tiempo para hacer el amor, tiempo para comunicar.

Es precisamente gracias al sometimiento económico, a la producción de carencia y de necesidad que el capital vuelve esclavo nuestro tiempo y transforma nuestra vida en una mierda. El movimiento anticapitalista del futuro en el cual yo pienso no es un movimiento de los pobres, sino un movimiento de los ricos. Aquellos que sean capaces de crear formas de consumo autónomo, modelos mentales de reducción de la necesidad, modelos habitables a fin de compartir los recursos indispensables serán los verdaderos ricos del tiempo que viene. A la idea adquisitiva de la riqueza es necesario oponer una idea derrochativa, a la obsesión es necesario oponerle el goce.

En tu trabajo enfatizás la imagen de un cambio antropológico que se va acentuando en generaciones sucesivas, cada una de las cuales se desarrolla en un nuevo contexto tecnológico. A nosotros nos ha impresionado mucho tu idea de una modificación en la matriz cognitiva y afectiva de las generaciones pos-alfabéticas. ¿No existe, sin embargo, el riesgo de acudir a un determinismo tecnológico para explicar las transformaciones de los imaginarios y la modalidad de los vínculos?

A propósito de esta inquietud, en una escuela de la periferia de nuestra ciudad (donde solemos conversar sobre estos problemas) recibimos el siguiente comentario: «sí, es cierto que hay un cambio en los modos de atención y en el comportamiento de los chicos; pero no es fácil atribuir esta permuta al vínculo con las tecnologías digitales ya que en general los niños de nuestros barrios no están muy en contacto directo con las máquinas». A partir de esta acotación: ¿te parece que en regiones donde la existencia de las tecnologías digitales no se han difundido como en Europa o Estados Unidos es posible pensar los dilemas y las nuevas figuras subjetivas en los mismos términos que describís o más bien creés que es preciso introducir matices?

La cuestión del determinismo está presente. En Mc Luhan, un autor para mí importantísimo que permite comprender buena parte de la transformación del último medio siglo, hay un riesgo de tipo determinista. Existe el riesgo de identificar una relación directa entre cambio tecno-comunicativo (de las tecnologías alfabéticas a las tecnologías electrónicas, por ejemplo) con un cambio de tipo cultural. Una relación entre técnica y cultura naturalmente existe, pero no es directa ni determinista.

Ciertamente, la constitución cognitiva de la generación que recibe las informaciones en el formato simultáneo de la electrónica es distinta a la constitución cognitiva de las generaciones alfabéticas. Pero en este pasaje se abre una bifurcación, esto es, la posibilidad de reconstruir condiciones lingüísticas, comunicacionales, afectivas, que produzcan autonomía, incluso al interior de un modelo técnico transformado. Es el problema esencial del mediactivismo contemporáneo, del subvertizing, de la creación de red. Vuelve aquí el problema de la transmisión intergeneracional. No se trata de transferir mecánicamente nociones, memorias, sino que se trata de activar autonomía dentro de un formato cognitivo transformado. Esto es verdaderamente difícil, dado que aún no hemos elaborado las técnicas capaces de restituir autonomía a organismos concientes y sensibles que se han formado según modelos esencialmente an-afectivos. Pero el punto de bifurcación está precisamente en el sufrimiento, en el sentimiento de incomodidad, de depresión. La pregunta a formular a la nueva generación no se vincula a los valores (¿sos solidario o egoísta?, ¿sos crítico o conformista?). Se vincula con la sensibilidad: ¿sos feliz o infeliz?

Es desde aquí que debemos partir, y entonces veríamos bien que la comunicación política hoy debe ser, ante todo, una acción terapéutica. Crear las condiciones de posibilidad de una felicidad del existir, de una felicidad de la relación con el otro, esta es la vía de la organización política en el tiempo que viene.

Respecto a lo que me cuentan en la segunda parte de la pregunta, naturalmente existen grados diferentes de integración con el sistema tecno-comunicativo global, existen grados diferentes de «aculturación electrónica», etc., pero yo no nunca dije que la mutación corresponda solamente a una cuestión cuantitativa de exposición a la tecnología.

En esta objeción veo precisamente un dejo de determinismo. El problema no es si un chico usa el celular o navega en Internet, sino dentro de qué ambiente cultural y afectivo se encuentra en sus años de formación, en sentido acotado: familiar, pero también en sentido amplio: en la relación imaginaria con sus coetáneos del todo el planeta, en las modas culturales, musicales, consumistas.

En ese sentido, yo creo que la mutación tecnocomunicativa puesta en marcha en los años 80 con la difusión de la televisión, de las series televisivas, de la telenovela, de la videocassettera, de los videojuegos y, luego, del reality show ya había tenido un grado de homogeneidad planetario y una rapidez de difusión que no tiene comparación con épocas pasadas. En este sentido, la primera generación videoelectrónica alcanzó una relativa homogeneidad cultural en tiempos mucho más breves de lo que ocurría en épocas pasadas por medio de procesos de aculturación alfabética.

Aún más rápido se vuelve el tiempo de homologación de la generación conectiva, aquella que gracias a Internet y al teléfono videocelular ha podido entrar en circuitos globales incluso antes de haber formado una sensibilidad localizada. Este proceso prescinde en cierta medida de la cantidad de horas de exposición al aparato televisivo o telemático.

Durante los años 2000 y 2001 parece haber un cambio profundo en las fuerzas que dan forma a las subjetividades colectivas. Pero la era Bush está ligada a una remilitarización de buena parte del planeta. ¿Cuál es tu lectura de este proceso? ¿Lo percibís como una interrupción restauradora de la economía del petróleo y la industria fordista o, más bien, como el relanzamiento (ahora blindado) de la colonización del mundo por parte de la racionalidad imperial?

La figura política de George Bush II se recorta sobre el panorama histórico como un enigma extraordinario. Bush representa explícitamente los intereses de un sector agresivo, ignorante, oscurantista: los petroleros, el sistema militar-industrial.

Pero la narrow-mindedness (mentalidad estrecha) de este sector se está revelando como un clamoroso gol en contra para el sistema norteamericano. En mi opinión, los EE.UU. no se recuperarán de la catástrofe político-militar (e imaginaria) que la presidencia de Bush ha provocado. La derrota en Irak no es como la de Vietnam. En el 75 la guerra se concluye, la bandera norteamericana es izada en los edificios de la embajada, y todo termina allí (no realmente para la población vietnamita, para los locos de los boat people, etc.). Pero después de Irak no existe retiro militar. No es posible.

Los EE.UU. no pueden renunciar a la hegemonía sobre medio oriente. Pero la guerra iraquí mostró que esta hegemonía está perdida, es irreparable. Luego de Irak está el Irán de Ahmadinejiad, el Pakistán de Musharraf, bombas de tiempo incrustadas en la geopolítica mundial por una política no menos estúpida que criminal. La guerra infinita que los neoconservadores han concebido y que Bush ha provocado es la arena movediza en la que el más grande sistema militar de todos los tiempos está inexorablemente hundiéndose.

En el 2000, la victoria de Bush (mejor, el golpe de estado de Bush) desalojó el cerebro de la cumbre del mundo. El sector cognitario, el trabajo virtual, la ciberinteligencia fueron desalojados por la victoria de los músculos, los petroleros y los generales. Pero sin cerebro no se gobierna el mundo, como máximo se puede incendiarlo.

El final de esta alianza entre cognitariado y capitalismo recombianante que se había establecido de manera frágil, contradictoria, pero dinámica durante los años 90, ha marcado el regreso de un capitalismo idiota, representado por el sector mafioso y guerrero que guía las grandes potencias del mundo en el presente: Cheney, Putin, y todo lo que les sigue.

El grupo dirigente norteamericano se formó sobre el mesianismo apocalíptico de cuño cristiano, pero también sobre el pensamiento de James Burnham, un sociólogo de formación trotskista de los años ’30, y también sobre una recuperación del concepto de exportación de la revolución (no olvidemos que Pearle, Kristoll, el propio Wolfowitz tienen sobre sus espaldas una formación trotskista). Sería interesante estudiar también este aspecto: en qué medida la experiencia del terrorismo bolchevique (el terrorismo del materialismo dialéctico estalinista, pero, también, el terrorismo de la revolución permanente trotskista) se ha transferido al pensamiento estratégico imperialista (norteamericano, pero también francés).

Luego de ser depurada de sus elementos comunistas y obreros, la tradición bolchevique se ha vuelto parte de la cultura del capitalismo global, no solamente en la Rusia gobernada por la KGB redenominada FSB, sino también en los EE.UU. neoconservadores, o en la Francia sarkoziana esponsorizada por Glucksmann y por Kouchner.

Finalmente querríamos preguntarte por la dimensión política de la noción de autoorganización. En algún lugar enunciás que el antagonismo es una imagen política inútil para la situación presente, pues el deseo social se desplaza en paralelo a la innovación de la economía. Pero si el deseo no necesita contraponerse a lo que existe para proliferar, ¿qué lo llevaría a radicalizarse hacia horizontes de autoorganización? ¿Cómo percibís o imaginás ese impulso?

Creo que debemos reflexionar nuevamente sobre la noción de deseo. La lectura de Deleuze y Guattari por parte del pensamiento del movimiento a menudo ha malinterpretado la noción de deseo como si éste fuese una subjetividad, una fuerza positiva. Admito que alguna ambigüedad sobre este punto se encuentra en los textos de ambos filósofos, y en mi trabajo de «vulgarización movimentista» (si me permiten la expresión) he a veces identificado el deseo como la fuerza positiva que se opone al dominio. Pero esta vulgarización no es correcta.

El deseo no es una fuerza sino un campo. Es el campo en el cual se desarrolla una densísima lucha o, mejor dicho, un espeso entrecruzamiento de fuerzas diferentes, conflictivas. El deseo no es un valiente muchacho, no es el chico bueno de la historia. El deseo es el campo psíquico sobre el que se oponen continuamente flujos imaginarios, ideológicos, intereses económicos. Existe un deseo nazi, digo, para entendernos.

El campo del deseo es lo central en la historia, porque sobre este campo se mezclan, se superponen, entran en conflicto las fuerzas decisivas en la formación de la mente colectiva, por lo tanto la dirección predominante del proceso social.

El deseo juzga la historia, ¿pero quién juzga al deseo?

Desde que las corporaciones de la imageneering (Walt Disney, Murdoch, Mediaset Microsoft, Glaxo) se han apoderado del campo deseante, se han desencadenado la violencia y la ignorancia, se han cavado las trincheras inmateriales del tecno-esclavismo y del conformismo masivo. El campo del deseo ha sido colonizado por esas fuerzas.

Sobre este plano debe actuar el movimiento deseante. Y cuando usamos la expresión «movimiento deseante» no entendemos «subjetividad deseante que se hace movimiento», que por el simple hecho de tener deseo es positiva, como si no hubiese deseo también en la violencia.

«Movimiento deseante» significa un movimiento capaz de actuar eficazmente en el campo de formación del deseo, un movimiento conciente de la centralidad del campo del deseo en la dinámica social.

El movimiento es una fuerza, el deseo un campo.

Nota

Matar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

Gabriel González, 45 años, pintor, fue asesinado por personal de la Policía de la Ciudad el jueves navideño en el barrio de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil que además fue registrado por las cámaras de los vecinos. Gabriel intentó intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. Estaba sin remera, descalzo, desarmado. Lo fusilaron a corta distancia, las imágenes que aquí reproducimos están disponibles y se observa perfectamente quién le disparó. En el barrio sostienen que hubo violencia policial, además, sobre algunos de los testigos, para que hagan el silencio necesario para permitir la impunidad del y los autores.

En la foto de portada se ve a la derecha a Gabriel en el momento en el que es impactado por los disparos policiales.

Además de su trabajo como pintor, Gabriel se dedicó especialmente a la contención de jóvenes con consumos problemáticos. Presentamos la información publicada por el diario Tiempo Argentino, integrante junto a lavaca de la Unión de Medios Autogestivos, un símbolo y una realidad sobre la violencia institucional de estos tiempos.

Amigos, allegados y vecinos de Gabriel González, el muchacho de 45 años que murió en medio de una violenta represión de la Policía de la Ciudad, ocurrida en Navidad en Villa Lugano, marcharon en reclamo de justicia. La familia aseguró que fue asesinado a mansalva y denuncia un nuevo caso de gatillo fácil.

Las lágrimas de Nelly, la viuda de Gabriel González. (Foto: Gentileza Pablo Lecaros)

Nelly, la viuda de Gabriel, aún habla de su marido en tiempo presente. En diálogo con la prensa que se movilizó hasta Cruz y Escalada, en Lugano, donde se concentró la movilización, expresó: “Hace más de 25 años que comparto con él, que vivo con él, que la luchamos, salimos a laburar todos los santos días. Tanto él como yo, salimos a trabajar para tener las cosas que tenemos y lo que pudimos construir. La peleó siempre. No es una mala persona. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”.

La mujer recordó que llegó a la escena del crimen cuando a su pareja “ya le habían pegado. Tenía toda la cara ensangrentada. En todo momento traté de pararlo y que no le sigan pegando, porque lo estaban lastimando. Escuchaba cómo lo incitaban a pelear con ellos. Todo el tiempo lo incitaban a pelear. Él estaba enojado y ellos eran cada vez más. Le dieron un tiro muy de cerca”. Nelly también recibió heridas en las piernas y en los brazos.

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.

Entre sollozos, la viuda pidió a sus vecinos que no la dejen sola. “Luchemos. No es la primera vez que pasa algo así. Ellos vienen a matar, no vienen a apaciguar las cosas, a tranquilizar, sea lo que sea que esté pasando. Al amigo de él lo cagaron a palos, lo llevaron a la comisaría y le dijeron que no diga nada”.

La mujer se refiere al amigo de Gabriel que en los videos, donde quedó registrada toda la secuencia, se advierte que intenta calmar a la policía. Gerardo, el hermano de la víctima, también mencionó “al muchacho que se llevaron preso, lo golpearon y lo amenazaron que lo iban a matar, le dijeron que conocían a su familia y a su casa. Para que no declare”.

Según pudieron reconstruir, el amigo de Gabriel fue liberado de la Comisaría 8A a eso de las 5 de la madrugada de este viernes. “Le aflojaron todos los dientes, le pegaron en las costillas entre el policía que disparó y había otro peladito. Todo para encubrir la cagada que se mandaron ellos”.

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.

Por su parte, la abogada de la familia, Romina Ávila, precisó que “cuando le tiran a Gabriel, le tiran estando totalmente desarmado, indefenso y a una distancia prudencial del personal. Esto quiere decir que en ese momento no estaba agrediendo al personal. Tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en legítima defensa, es lo que nosotros llamamos gatillo fácil”.

La asesora de la familia señaló en Radio Con Vos que esperan los resultados de la autopsia y las pericias, cuyos análisis preliminares deberían estar para este sábado. “Está documentado que quien dispara es un policía que bajó del patrullero. Tenemos su rostro, imagen por imagen. Ahora a pedido de la justicia, la Policía de la Ciudad, debería identificarlo”, esgrimió.

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.

Gabriel era pintor y solía contener a los chicos del barrio que padecen consumo problemático. De hecho, comenzó con esa tarea social tras un contexto de abuso de drogas por parte de su hijo. “Era una persona humilde, hijo de migrantes, muy pujante, una persona que trabajaba y en ocasiones como esta, un festejo popular, participaba. Lo grave de su conducta ayer fue salir a la vereda a compartir con los amigos, sus vecinos. Es común eso acá. Los encuentros se comparten por más que a ellos no les gusten. Es parte de la cultura”, analizó la abogada.

“Acompañaba a chicos con consumo, porque con su hijo dio una larga lucha por esa misma situación”, añadió Ávila, quien concluyó: “La Policía de la Ciudad sigue deambulando y caminando por acá. Son los mismos policías de la Comisaría Vecinal 8A que ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel. Conviven con nosotros y el miedo es grande y está”.

Respecto a la autopsia, la mujer indicó que los restos fueron trasladados este viernes a las 8 a la morgue judicial y que los resultados «van a ser sumamente clarificadores de lo que creemos y que sostenemos como teoría del caso, que para nosotros se trató de un hecho de violencia institucional. Que no tuvo ningún tipo de defensa, ni exceso en legítima defensa por parte del personal policial».

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.

“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 21 y 25 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, dijo a Tiempo Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13, Ingeniero José L. Delpini de Villa Lugano.

Fue el propio Oscar quien publicó en las redes en la tarde noche de ayer el asesinato de su primo: “Hoy en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropas a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer”.

El video filmado por un vecino dejó en evidencia el asesinato a quemarropa denunciado por quienes fueron testigos del brutal crimen. Se lo ve Gabriel sin remera, defendiéndose de los golpes contra media docena de efectivos policiales que lo golpean sin piedad.

De golpe, uno de ellos saca su escopeta y le dispara. La muerte fue instantánea y uno de los disparos hirió a la compañera de vida del asesinado y a otros vecinos que observaban con asombro la brutalidad policial.

Nota

Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo

El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.

El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.

El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.

La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.

El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.

Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

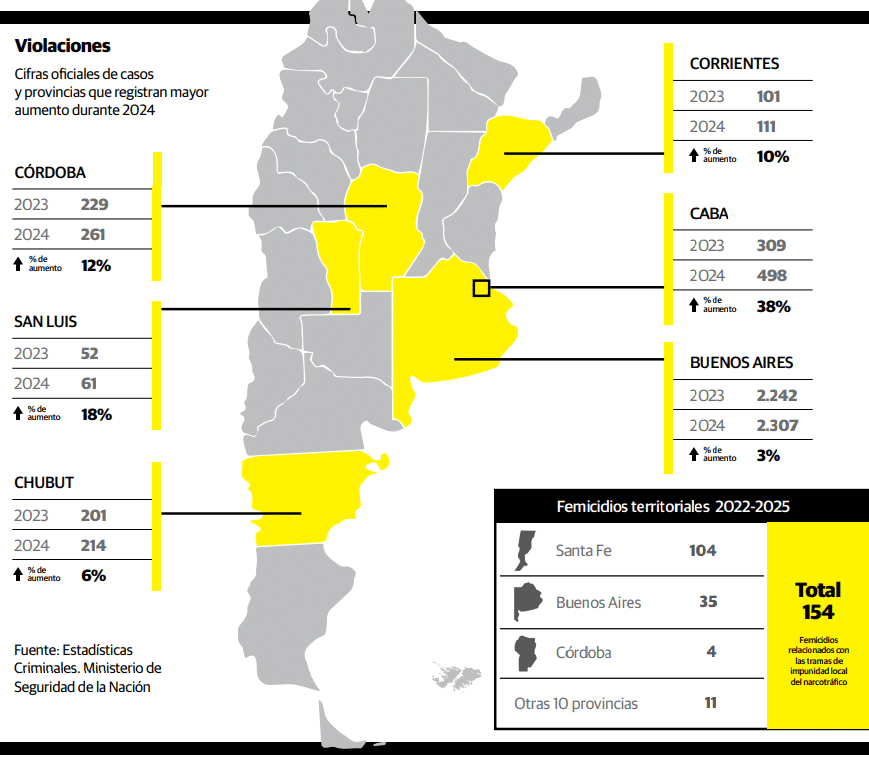

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasItuzaingó: los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa

Derechos HumanosHace 4 semanas

Derechos HumanosHace 4 semanasA 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasMendoza en caravana hacia la capital provincial contra el proyecto minero San Jorge

ComunicaciónHace 2 semanas

ComunicaciónHace 2 semanas19 y 20 de diciembre: La crónica que nos parió

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasEncuentro a la hora del té: Hebe de Bonafini, Chicha Mariani y una reunión para hacer historia